巧預(yù)設(shè) 秒生成

周玉鳳

摘要:將課堂提問應(yīng)用于化學(xué)教育是近來學(xué)者一直在研究的一個課題。將課堂提問應(yīng)用到教學(xué)的各個環(huán)節(jié)中,課前幫助教師進行課堂教學(xué)思維的整理,并設(shè)計好教學(xué)問題;課堂教學(xué)中,教師在已有的問題的基礎(chǔ)上,根據(jù)課堂實際進行調(diào)整,引導(dǎo)學(xué)生構(gòu)建新知;課后教師和學(xué)生又如何根據(jù)課堂提問,進行知識管理。文章在大量文獻的基礎(chǔ)上,結(jié)合作為化學(xué)師范類學(xué)生所學(xué)的專業(yè)知識,以高中化學(xué)必修一“含硫化合物的性質(zhì)及應(yīng)用”進行了系統(tǒng)地闡述。

關(guān)鍵詞:課堂提問;化學(xué)教學(xué);“含硫化合物的性質(zhì)”

“含硫化合物的性質(zhì)及其應(yīng)用”選自2009年6月第五版蘇教版化學(xué)必修一專題四“硫、氮和可持續(xù)發(fā)展”中的第一單元。這一單元主要包含了“二氧化硫的性質(zhì)和應(yīng)用”、“硫酸的制備和性質(zhì)”以及“硫和含硫化合物的相互轉(zhuǎn)換”三部分內(nèi)容。《學(xué)科指導(dǎo)意見》對這一單元的基本要求是:了解硫的主要性質(zhì),認識二氧化硫的主要性質(zhì);實驗探究硫酸型酸雨的形成過程,了解二氧化硫?qū)諝獾奈廴荆懒蛩嵝退嵊甑男纬稍蚝头乐无k法,形成良好的環(huán)境保護意識;知道工業(yè)生產(chǎn)硫酸的基本原理,認識濃硫酸的特性,了解硫酸的應(yīng)用。發(fā)展要求是形成硫及其化合物相互轉(zhuǎn)化的知識網(wǎng)絡(luò)。說明不宜拓展硫化氫在氧氣不足和足量條件下的燃燒反應(yīng)

在這里,文章將結(jié)合這一單元內(nèi)容,對于每一節(jié)內(nèi)容涉及到的知識點進行問題設(shè)計,主要可以在以下幾個方面進行設(shè)計:

一、課堂前,問題的設(shè)計

作為一個傳授者,在進行教學(xué)前,首先系統(tǒng)掌握知識網(wǎng)絡(luò)。在“含硫化物的性質(zhì)及應(yīng)用”這一單元,按照《浙江省普通高中新課程實驗化學(xué)學(xué)科指導(dǎo)意見》(以下簡稱為學(xué)科指導(dǎo)意見),組成的這一單元的“二氧化物的性質(zhì)及應(yīng)用”、 “硫酸的性質(zhì)及制備”、“硫和含硫化物的相互轉(zhuǎn)換”三塊內(nèi)容各需一個課時,這三者之間并不是絕對獨立,而是相對獨立的,課時的內(nèi)容前后聯(lián)系緊密,層層遞進。這三者的問題設(shè)計如下:

以上問題中,特別在“二氧化硫的性質(zhì)及應(yīng)用”中,硫酸型酸雨的形成原因中,已經(jīng)涉及到了硫酸生成的一種途徑,因此,它除了是本課時學(xué)生需掌握知識點外,也可以作為下一課時“硫酸的制備和性質(zhì)”的先行組織者,符合建構(gòu)主義教學(xué)理論。這兩者中本身即包含了部分含硫化物之間的相互轉(zhuǎn)換,故而又共同作為“硫及含硫化物的相互轉(zhuǎn)換”的先行組織者。

在對整體內(nèi)容有一個系統(tǒng)地把握后,接著開始對內(nèi)容進行細分化,將知識點的重點難點進行總結(jié),采用恰當(dāng)?shù)姆椒ㄖ鸩酵黄啤R缘谝徽n時“二氧化硫的性質(zhì)及應(yīng)用”為例,《學(xué)科指導(dǎo)意見》對這一課時的基本要求是:了解硫的主要性質(zhì),認識二氧化硫的主要性質(zhì);以酸雨的防治為例,體會化學(xué)對環(huán)境保護的意義。這一要求,對教學(xué)目標(biāo)細化之后,可以從三個方面來闡述:

知識與技能:①認識硫酸型酸雨的形成原因、危害及其防治的原理。②知道二氧化硫的物理性質(zhì)和用途。③掌握二氧化硫的化學(xué)性質(zhì)。④學(xué)會自行設(shè)計實驗驗證SO2的化學(xué)性質(zhì)。

過程與方法:①學(xué)會通過對SO2的實驗現(xiàn)象的觀察分析去認識SO2的性質(zhì);②通過大膽猜想和實驗探究等活動,學(xué)習(xí)從生活中發(fā)現(xiàn)問題,用智慧分析問題。

情感態(tài)度與價值觀:①認識SO2引起酸雨等環(huán)境污染的社會問題,樹立環(huán)境保護意識和健康意識。②認識SO2在食品加工等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,認識化學(xué)與人類生活的密切聯(lián)系。③通過SO2的相關(guān)實驗,激發(fā)學(xué)習(xí)化學(xué)的興趣和情感。

二、課堂中,提問技巧的應(yīng)用

建構(gòu)主義認為,知識不是通過教師傳授得到,而是學(xué)習(xí)者在一定的情境即社會文化背景下,借助其他人(包括教師和學(xué)習(xí)伙伴)的幫助,利用必要的學(xué)習(xí)資料,通過意義建構(gòu)的方式而獲得。因此,學(xué)習(xí)者獲得知識的過程是一個主動建構(gòu)的過程,在這個過程中教師是學(xué)習(xí)的引導(dǎo)者、課堂活動的管理者和組織者,以及學(xué)生學(xué)習(xí)的合作者。意即建構(gòu)主義認為學(xué)生應(yīng)是課堂的主體。也有學(xué)者認為,教師和學(xué)生都是課堂的主體,即雙主體模式。課堂中提問針對的師生雙方,即幫助教師能夠?qū)?nèi)容知識點進行串接,也讓學(xué)生發(fā)散思維,促進學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力,讓他們主動提問問題,更好建構(gòu)知識的網(wǎng)絡(luò)體系。

根據(jù)課前整理階段所設(shè)計的問題,形成了以下的教學(xué)過程方案:

活動一:創(chuàng)設(shè)情景,導(dǎo)入新課

首先,展示被酸雨破壞的石雕的圖片和遭受滅頂之災(zāi)的樹林短片,讓學(xué)生在觀看圖片和短片中思考以下兩個問題:造成這些危害的罪魁禍?zhǔn)资鞘裁矗磕撬嵊甑闹饕煞钟质鞘裁矗?/p>

活動二:回顧舊知識,歸納性質(zhì)

活動三:提出問題,實驗探究

問題一:為什么SO2的水溶液會具有“酸”性?

通過這一問題的提出,學(xué)生將會做出自己認為合理的猜想,并解釋其猜想的依據(jù)。學(xué)生根據(jù)自己已有的知識和經(jīng)驗,努力探索解決新的問題充分發(fā)揮了每個學(xué)生的學(xué)習(xí)潛力,促進個性的發(fā)展。

問題二:SO2作為酸性氧化物還具有哪些性質(zhì)?

通過回憶原有知識——關(guān)于酸性氧化物的聯(lián)系,從而可以總結(jié)歸納出SO2作為酸性氧化物的共性:與水反應(yīng);與堿反應(yīng);與堿性氧化物反應(yīng);與鹽反應(yīng)等 。這將有利于學(xué)生對元素化合物知識體系網(wǎng)絡(luò)化的形成。

教師在講解驗證SO2的水溶液具有酸性是需要用滴有酚酞的NaOH溶液,現(xiàn)象會是溶液褪色。但有少數(shù)的學(xué)生會發(fā)出疑問:SO2具有漂白性,會不會是這個原因使滴有酚酞的NaOH溶液褪色?由此思考問題三。endprint

問題三:SO2的漂白性又是一個怎么樣的性質(zhì)呢?

首先展示兩張花的圖片,一張是鮮艷的花朵,另一張則是顏色褪去的花朵。一開始就給學(xué)生一種視覺上的沖擊,對于SO2的漂白作用有個初步的了解,接著由教師來播放食物“化妝品”——SO2在食品加工領(lǐng)域的使用過程錄像,學(xué)生在教師的啟發(fā)指導(dǎo)下總結(jié)出SO2

的特殊性質(zhì):漂白性(只能漂白部分有色物質(zhì))、毒性。并與已經(jīng)學(xué)習(xí)過的關(guān)于氯水,次氯酸的漂白性進行比較,總結(jié)出SO2

的漂白性只是暫時的,是非氧化還原反應(yīng)。學(xué)生后來也在教師的指導(dǎo)下完成教材P88實驗2,進一步驗證自己的結(jié)論是否正確。由教師總結(jié)告之:能使品紅溶液褪色的加熱又恢復(fù)顏色的氣體就是SO2。

教師引導(dǎo)學(xué)生回憶氧化還原反應(yīng)等相關(guān)知識,觀察分析SO2中S元素的化合價,思考問題四。

問題四:從氧化還原的角度思考SO2是否具有其他的性質(zhì)?

教師根據(jù)在課堂前所設(shè)計好的關(guān)于SO2這節(jié)內(nèi)容的各個知識點的問題,可以隨時機動地調(diào)整教學(xué)過程。而面對不同班級的學(xué)生,學(xué)生每一個都是獨立的個體,所具有的知識水平都不一樣。需要根據(jù)各個班級的特點,學(xué)生的基礎(chǔ),以及對于知識點掌握情況,作業(yè)反饋情況來對于課堂的提問進行調(diào)整,在課堂中應(yīng)用主要可分為以下三個階段:

第一,第一階段,學(xué)生集體回答。在這個階段,一般處于開始的環(huán)節(jié),教師先通過預(yù)想進行導(dǎo)課,可以采用開門見山,揭示新課;溫故知新式;巧設(shè)懸念,引人入勝;利用游戲,創(chuàng)設(shè)情境;故事吸引,啟迪思考;審題入手,提綱挈領(lǐng);直觀演示,提供形象;激疑導(dǎo)入式;因勢利導(dǎo)式;激趣導(dǎo)入;借用名言等等。進入主題后,當(dāng)教師準(zhǔn)備向?qū)W生提出問題時.應(yīng)面向全體學(xué)生。教師要時刻記住問題是面向全班學(xué)生提出的。在每節(jié)課上.教師應(yīng)該盡可能為班上每個學(xué)生創(chuàng)造平等的回答問題的機會。一方面,教師可以隨意抽取或輪換、排號.而不是周定地向某些學(xué)生提問;另一方面,有些選擇題的答案有多種.教師可讓全班學(xué)生舉手表決。當(dāng)教師提出問題后。要求讓每個學(xué)生都將自己的答案寫在作業(yè)本上。然后讓同桌批閱或教師隨機地抽查提問。這就要求教師必須根據(jù)教學(xué)目的、要求及學(xué)生實際,設(shè)計難度不同、梯度合理的問題。然后根據(jù)問題的難易程度,有目的地選擇提問對象。促使每個學(xué)生用心回答問題。使他們都能在自己已有知識水平上經(jīng)過努力回答出來,得到相應(yīng)的提高。

第二, 第二階段,突發(fā)提問個別學(xué)生。對于集體回答,學(xué)生絕大多數(shù)會配合老師,并積極回答老師提出來的問題,但同時也有部分學(xué)生會開小差,做自己的事,對于這部分的學(xué)生需要給他們一點提醒。“突襲提問”法,是指在課堂上針對愛說話的學(xué)生老師可以對他們進行突襲式提問。通過及時提問,把這些學(xué)生的注意力重新吸引回課堂,進而培養(yǎng)學(xué)生良好的聽課習(xí)慣的教學(xué)法。

第三階段,培養(yǎng)學(xué)生提問

課堂當(dāng)中除了教師的提問,同樣學(xué)生的提問也很重要。課堂之上,教學(xué)是雙方的,并不是教師一個人的舞臺,需要學(xué)生一起來配合才能完成一整堂的教學(xué)。建構(gòu)主義認為學(xué)生主動構(gòu)建知識,同樣培養(yǎng)學(xué)生提問的過程就是讓學(xué)生主動去學(xué)習(xí)并很好地去掌握知識,有利于學(xué)生頭腦風(fēng)暴的進行。良好的課堂氛圍,重點在于學(xué)生開展討論時,能進行更有效的、更深層次的思維交流。

在該階段,學(xué)生對于知識掌握一定的程度可以用自己已有的知識進行理解,但畢竟知識有限無法很好地理解,例如:SO2具有漂白性,SO2的一種特殊性質(zhì),可以用品紅溶液鑒別,這種漂白性是暫時性的。學(xué)生可能無法理解暫時性的含義,可能提問已經(jīng)學(xué)過的氯氣,HClO這些同樣具有漂白性的物質(zhì)有什么區(qū)別。在問的過程,學(xué)生的思維在不斷地被開發(fā),教師解釋氯氣,HClO具有漂白性是因為發(fā)生了氧化還原反應(yīng),漂白性不可逆,而SO2的漂白性是暫時的,品紅溶液褪色之后,加熱品紅溶液,顏色又恢復(fù)。通過這一問一答學(xué)生主動提問,那在學(xué)習(xí)這塊的知識上比由教師直接傳授更能記在自己的心里。可以很好地讓學(xué)生將腦中一閃而過的“靈感”記錄下來,更好地進行思維發(fā)散。

三、課堂后,課堂提問的管理

課后思維導(dǎo)圖的應(yīng)用,主要在于教師與學(xué)生應(yīng)用課堂提問對于個人知識的管理。美國生產(chǎn)力與質(zhì)量研究中心(APQC)認為:知識管理是指為了提高企業(yè)競爭力而對知識進行識別、獲取和充分發(fā)揮其作用的過程。弗朗霍夫知識管理模型認為知識管理流程是由四種核心:活動構(gòu)成, 即“產(chǎn)生知識”、“儲存知識”、“傳遞知識”和“應(yīng)用知識”。在課后,教師與學(xué)生采用課堂提問進行個人知識的管理,可以達到事半功倍的效果。

1、教師根據(jù)課堂提問進行個人知識管理。教師在課后,應(yīng)該及時根據(jù)課堂反映的效果對設(shè)計的問題進行調(diào)整,進一步完善自身的知識體系,修補課前落掉的知識漏洞。其次,教師應(yīng)該根據(jù)課堂的教學(xué)效果,進一步完善教學(xué)設(shè)計,尋找更合適的教學(xué)策略。

最后,教師最重要的工作,在于定期或者不定期地抽查學(xué)生的筆記。一方面,可以作為一種監(jiān)督的手段,促使學(xué)生認真聽課。另一方面,在班級里形成一種正確且良好的學(xué)習(xí)氛圍,學(xué)生之間相互提問,并很好的去掌握知識點的內(nèi)容。

根據(jù)作業(yè)反饋情況,教師適當(dāng)?shù)脑谠O(shè)計提問,用于作業(yè)課的時候,再次課堂提問于學(xué)生,可以是集體回答,也可以說個人回答,把重點知識強調(diào)給學(xué)生,讓他們對知識點掌握更加深刻,并不是學(xué)習(xí)該內(nèi)容才知道該知識點,而是能夠記錄在心里,無論何時都對知識點能夠清晰,更好地用于知識建構(gòu)。

2、學(xué)生根據(jù)課堂提問進行個人知識管理。對于學(xué)生而言,會將教師課上的知識通過筆記記錄下來,但筆記有時候只是抄而學(xué)生并沒有懂,這樣會喪失對知識重點的正確把握;只顧忙著把“一切”都寫在紙上;詳盡的筆記會分散注意力,錯過真正在講的內(nèi)容,筆記的量有可能變得非常大,結(jié)果導(dǎo)致記筆記的人不愿意回過頭去參考它,或者根本看不懂,不得不重新再來。

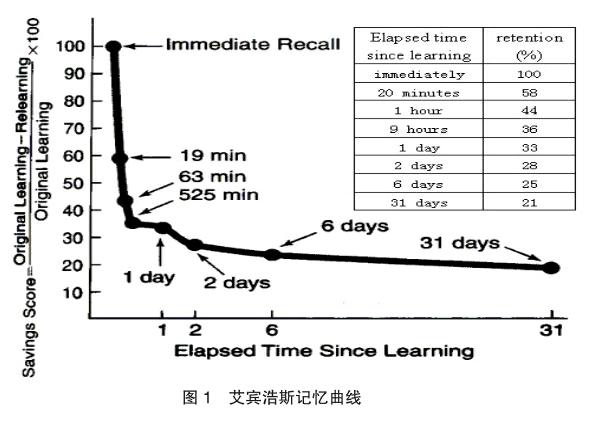

根據(jù)艾賓浩斯記憶曲線,記憶的保持在時間上是不同的,有短時的記憶和長時的記憶兩種。而我們平時的記憶的過程是這樣的,如圖1:

學(xué)生需要反復(fù)的復(fù)習(xí),在做筆記的時候,同時把教師的問題也記錄上去,可以知道該知識點,會與怎么樣的問題聯(lián)系起來。當(dāng)然,課堂提問應(yīng)用在知識小結(jié)時,也存在著它的優(yōu)勢。在復(fù)習(xí)課時,教師給出適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),學(xué)生在老師引導(dǎo)下回顧學(xué)習(xí)該知識時老師說如何提問的;最后,教師給出知識要點,幫助學(xué)生整理該知識出題的范圍。

參考文獻

[1] 楊承印.化學(xué)教學(xué)設(shè)計與技能實踐[M]. 北京:科技出版社,2007.

[2] 尤良芳.董忠.教師的提問技能探究[J]. Magnificent Writing,2010:77.

[3] 歐陽芬.諸葛彪.高校教學(xué)技能十項修煉[M].重慶:西南師范大學(xué)出版社,2010:67-68. endprint

endprint