聯覺體驗在小學音樂欣賞教學中的實踐研究

賓昌菊

摘要:目前小學音樂欣賞課型中體驗性活動的設計難與音樂要素進行有機融合的現狀,受到了眾多同行的廣泛關注。本文針對這一現狀,通過實例分析,分別從體態律動、圖形譜、打擊樂、兒歌創編四個方面對聯覺體驗活動設計的策略進行論述,希望引起各位同行共同探尋“音樂聯覺”內涵的興趣。

關鍵詞:聯覺體驗;小學音樂;欣賞教學;設計策略

音樂是聽覺的藝術。楊燕迪教授曾說過:“音樂是極富形式感的藝術品種,具有自己獨特的、甚至是封閉式的語言體系,因而也帶來鑒賞理解的難題”。所以,小學音樂欣賞教學一直是教師們多年來不敢觸碰的領域。近年來,隨著課改的推進及信息技術手段的迅速發展,老師們的教學觀念得以轉變,從對欣賞教學的望而生畏到開始重視這一板塊的教學。特別是2011年的修訂版音樂課標中一再強調音樂實踐,促使老師們在欣賞教學中開始主動嘗試教學方式的變革,實現了從“材料講解式”到“活動體驗式”的重大轉變,開始了“音樂聯覺”體驗的實踐探索,?從聽覺刺激到引起其他感官活動的綜合審美效應。

但縱觀音樂欣賞課中的體驗活動,多數僅停留在“學生模仿教師動作”,“為動而動”、“隨樂而動”的層面,老師們最大的困惑仍然是怎樣在活動設計中關注音樂要素,凸顯音樂本質,實現音樂聯覺的有機統一。最近幾年,在帶領工作室學員進行欣賞教學體驗性活動設計的實踐過程中,筆者在相關領域進行了一些探究,希望能給大家帶來一些啟迪與思路。

一、在體態律動體驗中實現聽覺與運動覺的有機整合

體態律動是教師們在欣賞教學中常用的一種體驗活動,也是符合小學生心理體驗規律和認知特點的一項有效活動。在設計體態律動的過程中,一定要多考慮動作與音樂的關聯,巧妙地進行音樂要素的體驗,從而達到聽覺與運動覺的有機結合。

案例1:《跳圓舞曲的小貓》第一樂段:(圖1)

音樂主題在樂曲第一部分出現了兩次,第一次速度較慢,情緒優美抒情;第二次速度稍快,情緒熱情奔放。

活動設計的策略:

創設情境,體驗三拍子的圓舞曲韻律特征。

用優美輕盈的舞步表現A1,用熱情奔放的舞步表現A2。

結合旋律的走向、樂句、情緒進行動作設計。

案例2:《北京喜訊傳邊寨》主題二(圖2)。

情緒:輕快、活潑,速度:較快,演奏特征:一弱一強,一低一高

活動設計策略:

基本動作選擇——苗族舞的擺手動作,體現手玲的聲響。

一、三樂句在胯旁擺手,二、四樂句在上方擺手,體驗音高的變化。

一、三樂句由教師動作,二、四樂句由學生接龍,體驗“一領眾和”的藝術表現形式,感知力度強弱的變化。

二、圖形譜參與體驗中實現視聽的有機轉換

圖形譜的使用豐富了學生的音樂體驗,在生隨樂點、畫圖形、線條、符號、色塊的過程中將音樂特征形象化、直觀化,同時在視、聽聯覺中引起學生對音樂形象的想象,真正到達理解音樂的目的。

案例1:《鐵匠波爾卡》(圖3)

活動設計策略:

選擇恰當的圖形、線條來表現音樂的獨有音響特征。第一樂段用點和圈來表現鐵匠打鐵的固定節奏與清脆的聲音,同時也用于區別演奏樂器的變化和呈現的不同音色,盡量做到與樂句、樂段相結合來設計圖形譜。

第二樂段采用的線條與第一樂段形成對比,表現鐵匠打鐵工作時的愉悅心情,逼真地體驗音樂的情感。

形象地展示樂曲的A+B+A復三段式結構,化繁為簡,化難為易。

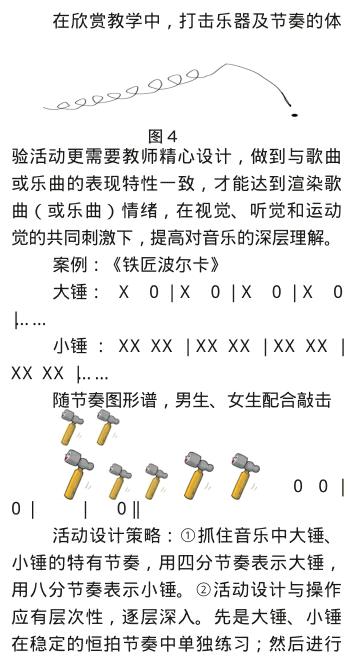

案例2:《跳圓舞曲的小貓》尾聲,(圖4)

活動設計策略:

用上行螺旋式的線條表現正在投入跳著圓舞曲的小貓聽到“汪汪”的狗叫聲時迅速逃離的路線,與音樂的快速上行特征相吻和,形象有趣,也豐富了孩子們緊張、擔心的情緒體驗。

把情景戲劇化。用一個點表現小貓藏起來的有趣情境,充滿喜劇色彩,適合二年級學生的認知經驗和年齡特點,有效地調動了學生的參與積極性。

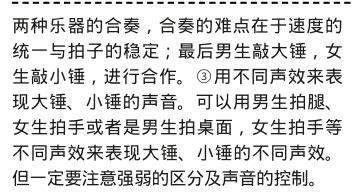

三、打擊樂器參與中實現視、聽、做的一體化體驗

四、兒歌與歌唱參與讓學生在體驗中實現意象的有機整合

在純樂曲的欣賞中,適當地通過創編歌詞與歌唱去體驗音樂主題旋律,可以很好地幫助學生理解音樂形象,引起學生豐富的音樂聯想,實現欣賞教學中意象的有機聯合。

案例一:《獅王進行曲》 創編歌詞演唱主題旋律

我是森林之王獅子,我的叫聲吼吼吼,

小動物由我來保護,我們都是好朋友。

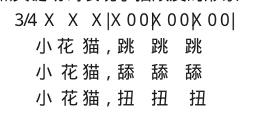

案例二:《跳圓舞曲的小貓》第二樂段 抓關鍵動詞表現小貓頑皮的形象

活動設計策略:

歌詞創編與樂曲內容要緊密結合。

歌詞演唱的音色選擇要符合樂曲的整體情緒。

歌詞與音樂節奏的配合要恰當。

在小學的音樂欣賞教學中只有不斷地刺激學生的音樂聯覺體驗,讓學生不斷地去感知音樂是因音色的變化而美,或柔和、或明亮、或黯淡、或醇厚;是因節奏的變化與統一而美,或緊湊、或舒展、或疏密相間、或自由變化;是因力度、速度的變化而美,或緊張、或優美、或憂傷、或溫暖;是因聲音的立體豐富而大美。只有這樣,學生才能學會真正的聆聽音樂、享受音樂。總結本文,目的是為教師們的教學實踐提供一些可供借鑒的經驗,提出實踐操作中需要注意的問題,為大家共同提高學生的音樂審美能力而努力。 endprint

endprint