兒童本位下小學數學概念教學的思與行

張興爐

【摘要】教好數學概念是數學的內在要求,概念教學落實到位,數學課程目標的實現就有了根基。本文從概念教學,遵循認知特點;概念教學,突出自主探究;概念教學,深體驗促內化;概念教學,突出系統思維這四方面講述概念教學的思與行。

【關鍵詞】概念教學 認知 探究 體驗 系統

【中圖分類號】G623.23 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2017)23-0191-02

兒童本位的教學發展觀,歸根結底就是要從“促進每一位學生的發展”的角度進行教學。無論是何種教育影響,歸根結底只有通過兒童自身的選擇與建構,才有可能真正形成兒童發展(包括知識、技能、情意、態度、品性等的發展)。在當前新課程標準下,概念教學能不能有效地把“知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀”三維目標落到實處,關鍵是教師能否正確處理好“教與學”的關系。教師的教能否促進學生更好地學,更好的服務與學生的學。下面結合多年的教學實踐談談概念教學中一些個人的想法。

一、概念教學,遵循認知特點

縱觀許多的公開課,我們總會發現一些現象,對于簡單的知識,老師喜歡一帶而過,將更多的時間給重點或難點,這無可非議。然而,現實中一些看似簡單的知識特別是起始課型光看表面的簡單,卻給以后的教學留下非常多的后遺癥。

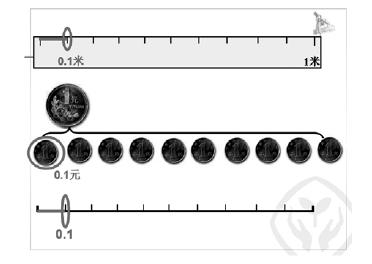

例如:三年級下冊的《認識小數》一課,本節課是認識小數的起始課。從教以來,聽了許多教師對這節課的教學,給我最大的印象是大家普遍認為讀寫小數是相對簡單的,教學過程中往往一帶而過。可是,我們細細研讀學生的認識過程,學生在此時才是第一次正式認讀并寫小數,特別這個小數點的寫法上很多人卻寫成了頓號。學生讀得相當流暢,卻在將小數的讀法寫下來時錯誤率極高。六年級小數知識復習時關于讀寫法知識點的錯誤率卻高于對它意義的理解,這是很不可思議的。我認為這背后原因就是起始課對學生的太放心造成的。因此,在課堂上要重視讀寫法的教學。給學生時間去讀一讀、寫一寫,適時展示學生的書寫。讓學生對第一次的書寫更加深刻,為以后的教學掃清障礙。

但又如:曾經聽一位年輕教師任教六年級上冊的《認識百分數》一課。百分數在生活中運用非常廣泛,包裝盒上、各種飲料成分、衣料成分等等經常會看到百分數。本課的重難點是百分數意義的理解。其中的讀寫對于六年級學生一點難度沒有,且并不陌生。可是這位教師卻在教學前面的黃金時間用了近10分鐘去介紹百分數的讀寫,將有效的時間浪費了,一節課下來學生對百分數意義的理解不清晰也不透徹。

當時非常感慨,同樣是兩種數認識的讀寫,一位教師放的太開學生書寫不到位影響后面的教學,一位教師苦口婆心失去黃金時間卻體現不了價值。所以,教師的教學設計,要遵循孩子的認知特點,不能認為簡單的知識學生聽聽、說說就可以,還是需要給學生一些時間去領悟與消化的。也不能把學生當作零起點,什么都去教。學生能自己學會的要放手學生自己學,教師在關鍵處進行點撥,否則將有效的時間浪費了,非常可惜。

二、概念教學,突出自主探究

概念教學深刻地得到理解與應用,關鍵是學生的自主探究是否到位。深知促進學生有效地學,讓孩子變聰明的方法,不是補課,不是增加作業量,而是活動,活動,再活動。學生動手實踐是學生學習方法與綜合素質提高的有效途徑。也突出了新課程標準中要“積累綜合運用數學知識、技能和方法等解決簡單問題的數學活動經驗”。數學概念的學習要立足于文字描述,更要喚醒經驗,聯系生活,豐富表象,建構概念。

例如:三下《面積單位的認識》一課中,某教師的課堂給筆者留下了深刻的印象:課堂中先讓學生自學課本獲取面積單位的定義,通過“填一填”這一環節使學生初步感知不同面積單位的大小。然后圍繞面積單位的定義,讓學生通過“畫一畫”面積單位,“找一找”生活中近似面積單位大小的物體,豐富了學生腦海中面積單位大小的表象,促進了空間觀念的發展。在整個面積單位概念建構過程中,不僅讓學生習得面積單位的定義,更重要的是讓學生建立面積單位的大小表象,這樣才能形成面積單位的空間觀念。學生經歷了自主學習、操作探究等一系列學習活動,建立起了清晰準確的概念表象,獲得了豐富的活動經驗。特別是通過“畫一畫”表示三個不同的面積單位(平方厘米、平方分米、平方米),加深了面積單位與正方形邊長之間的聯系,引導學生借助一維的經驗,完善二維的認知,有助于學生形成完善的知識體系,深化對面積概念的理解。再者,通過“找一找”找生活中接近面積單位的物體,溝通具體實物和圖形之間的聯系,豐富面積單位大小的表象,促進空間觀念的發展,同時為面積單位的實際應用積累了豐富的基本活動經驗。

面積單位是因測量之需應運而生,讓數學知識回歸應用,服務生活,是數學教學的重要任務之一。課堂上該教師引導學生估一估信封“貼郵票處”的面積,然后準確測量它的面積,最后通過“估和測”課桌面的面積,把數學知識融入生活情境中,深入體驗面積和面積單位,不斷完善認知結構。

“估和測”環節看似平實,實則高深。之前,學生是在不斷地體驗、積累、建構,是信息輸入的過程,本環節是學生對之前積累的知識和經驗的綜合與提取,是一個信息輸出的過程。估一估,學生就要依靠剛剛建構的面積單位的大小表象進行估測,然后通過對測量結果與估測結果的比較,不斷修正腦海中面積單位的大小表象,完善對面積單位概念的準確建構。

三、概念教學,深體驗促內化

注重概念體驗,適時展開追問,以“動手”促“動腦”,促進學生對概念的深入體驗。

例如:在《面積單位的認識》一課中,該老師的課堂給筆者還是留下了深刻的印象,以下兩個環節體現得尤為明顯:1.讓學生通過涂一涂來表示平面圖形的面積這一環節中,幾位學生均能精彩地完成任務,老師的引導評價更是精彩,幫助學生準確感知面積的概念。隨后,又適時追問“凃”的注意點,強調“涂滿”,滲透“密鋪”思想,利于學生精準感知面積屬性。2.該教師在反饋測量“貼郵票處的面積”環節中,部分學生運用了一種比較高級的測量方法,即擺出兩條鄰邊上面積單位的個數,即可推出所測圖形的面積。面對課堂如此精彩的生成,老師又適時追問:擺上的這些正方形能表示這個貼郵票處的面積嗎?你只擺了兩行,怎么知道整個貼郵票處的面積呢?通過追問,引領學生深入體驗面積概念以及測量背后運用推理解決問題的思想方法。縱觀課堂,通過不同層次的體驗活動,讓學生經歷從實物面積逐步抽象到平面圖形面積的過程,在深入體驗中不斷豐滿概念表象,促進概念內化,發展空間觀念。