貧困地區學前兒童非正規教育機制建設探索

楊彥

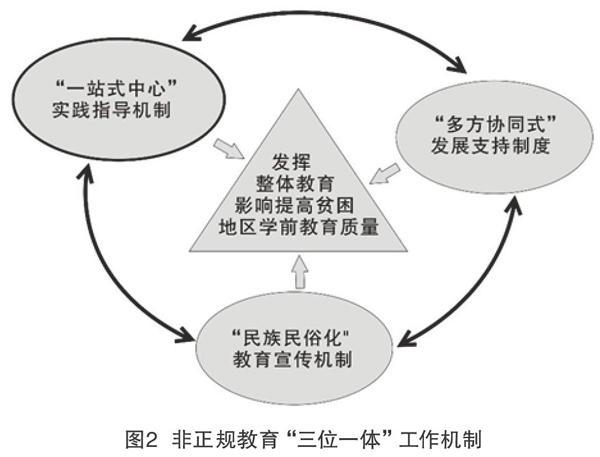

【摘 要】本文分析農村貧困地區學前教育中存在的“三缺”問題,即缺失科學育兒觀念、缺少教育實踐條件、缺乏專業指導引領,提出開展非正規教育幫扶貧困地區學前教育發展,論述創建“三位一體”的工作機制,即“民族民俗化”的教育宣傳機制、“一站式中心”的實踐指導機制、“多方協同式”的發展支持機制,從而發揮整體性教育影響提高貧困地區學前教育質量。

【關鍵詞】貧困地區? 非正規教育? 機制建設? 工作機制? 實踐指導機制

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)10C-0013-03

非正規教育是指在正規教育體系之外,針對特定學習對象的有組織、有目的、有計劃、有系統的教育活動。它主要以無法獲得正規教育機會的人為對象,特別注重為處境不利的群體提供補償教育,適應了特定人群接受教育的需要。學前兒童非正規教育(以下簡稱非正規教育)是社區學前教育的一種形式,它充分利用社會資源,廣泛動員并組織社會各方面力量,為更多學前兒童,特別是由于各種原因而處境不利的兒童(如殘疾兒童、女童、非城市人口、家庭經濟困難兒童,以及處于貧困地區或偏遠地區、散居的少數民族兒童等)提供受教育的機會,從而享有教育公平。非正規教育可以使學前教育從封閉走向開放,注重家庭教育、機構教育與社區教育的有機聯系,發揮整體性教育影響來提高學前教育質量。

一、問題:“三缺”突出亟待破解

《國家中長期教育規劃指導綱要(2010—2020年)》明確了“重點發展農村學前教育,多種形式擴大學前教育資源,支持貧困地區發展學前教育”的目標,為農村貧困地區學前教育發展帶來了新的契機。但是由于各種原因,農村貧困地區學前教育在觀念、資源、發展等方面明顯滯后于其他地區,尤其地處偏遠、散居的少數民族兒童以及特殊境況的學前兒童,還未能夠享有正規的學前教育甚至未受過良好的教育指導,不但阻礙其健康成長,也影響該地區教育公平的實現和教育質量的提升。

盡管國家和政府不斷加大工作力度,但貧困地區學前教育困境仍待突破,突出表現為“三缺”問題:一是缺失科學育兒觀念,亟須加強宣傳引導;二是缺少教育實踐條件,亟須充實本土資源;三是缺乏專業指導引領,亟須支持可持續發展。如何在正規教育力所不及之處使更多適齡兒童尤其是處境不利學前兒童獲得應有的教育以促進貧困地區學前教育改觀?開展非正規教育,著力于機制建設,是促進貧困地區學前教育發展的積極探索(見圖1)。

二、對策:“三位一體”工作機制創建

基于對貧困地區學前教育現狀及突出問題的分析,依托項目的實施(主要指2006—2016年在全國多個貧困縣/區逐項實施的“早期兒童發展”項目、“愛生幼兒園”項目、“家長干預對兒童入學準備的影響”科研項目。項目由教育部—聯合國兒童基金會合作,以政府主導來開展綜合化工作,旨在幫助農村貧困地區改變落后的教育觀念和做法,關注兒童健康發展的整體支持,以推動區域學前教育發展。廣西項目縣有隆林各族自治縣、那坡縣、平果縣、恭城瑤族自治縣、三江侗族自治縣、環江毛南族自治縣等,在自治區教育廳統籌下,由廣西幼兒師范高等專科學校負責全面協助上級、協調各方并具體指導各縣實施項目,包括問卷調查、入戶訪談、專業培訓和持續跟進等,對貧困地區非正規教育進行了諸多積極探索),開展對貧困地區處境不利學前兒童非正規教育研究,通過“觀念先導—實踐帶動—扶持發展”的思路和行動,探索創建了非正規教育工作機制:“民族民俗化”的教育宣傳機制、“一站式中心”的實踐指導機制、“多方協同式”的發展支持機制,從而發揮整體性教育影響來提高貧困地區學前教育質量(見圖2)。

(一)“民族民俗化”的教育宣傳機制

“民族民俗化”的教育宣傳機制,旨在幫助建立科學認知,針對貧困地區學前教育缺失科學育兒觀念的問題,促進民眾育兒觀念走向智慧,育兒行動從抵觸變得支持。具體方式為“一講二唱三繡四演五閱”。

“一講”即系列講座。主講人來自高校教師、衛生醫護人員、消防安全人員等與兒童發展相關的各行業專業人員。一系列育兒科普講座定期或不定期進行,向貧困地區社會民眾傳遞科學實用的育兒知識和方法。“二唱”即傳唱山歌。貧困地區少數民族素有唱山歌表情達意的習俗,如那坡縣壯族山歌“尼滴呀”、平果縣壯族“嘹歌”在民間流傳廣泛,團隊組織編寫了有關科學育兒的歌詞,請民間歌手用民歌曲調演唱,并錄制成VCD歌碟,發放到各鄉鎮的文化站(資源中心),引導當地民眾“山歌唱出幼教好”。“三繡”即繡花荷包。少數民族傳統手工藝品隨處可見,如隆林各族自治縣苗族婦女喜歡“繡荷包”,幾乎人人隨身攜帶,團隊組織民間藝人和婦女們把學前教育宣傳口號繡到荷包上,“幼教隨著荷包走”形式貼切,通俗易懂,百姓喜歡,科學育兒很快家喻戶曉。“四演”即演民間戲。利用民間節日宣傳幼教。如隆林各族自治縣苗族“跳坡節”、平果縣“對歌節”以及各鄉/鎮/村三天一次的“趕圩日”等,“節日搭臺幼教唱戲”成為宣傳科學育兒的好時機。“五閱”即閱讀分享。采用常見的書寫標語、印發宣傳單等方式,以及發放教育部門贈送的宣傳資料如《孕期保健與新生兒護理》《珍貴的第一年》《1-3歲兒童的照顧》《0-6歲兒童發展的里程碑》《早期兒童營養畫冊》《生活中的教育》等,結合入戶指導,應用、分享和內化科學育兒知識。

(二)“一站式中心”的實踐指導機制

“一站式中心”的實踐指導機制,旨在幫助挖掘本土資源,針對貧困地區學前教育缺少教育實踐條件的問題,促進當地集思廣益,使處境不利學前兒童受教育資源從無到有、從有到優。

該中心全稱為“幼兒教育資源中心”,是指設置在縣級或鄉鎮中心幼兒園里、為當地兒童及家長提供科學育兒指導服務的機構。這一機構有相對固定的場所、人員和活動,但不是體制、編制內的設置;有階段性的活動計劃,并且主要面向所轄區域由于各種原因不能入園的學前兒童及其家長,與中心所在園所一起,因地制宜開展各種活動。發揮“樞紐”作用,聯結各項支持。首先,幼兒教育資源中心是幼教信息站。有關幼兒和家長的基本信息、有關幼教的理念方法、有關兒童健康發展的科普常識,以及衛生、教育等方面的答疑解惑,在這里交互,豐富多彩的“鄉村育兒沙龍”促進了“生師親共成長”。其次,幼兒教育資源中心是親子活動站。不僅指導農民家長配合輔助教育,更注重組織多樣化的活動活動來吸引和帶動農民家長主動參與教育。通常設有親子園(一個較大的獨立空間或一片安全平整的場地),投放相應的活動設施、玩具、圖書等,定期開展親子趣味游戲、家長開放日等,讓家長和孩子共同參與活動,感受游戲的快樂,體驗幼師工作的艱辛,從而使家長逐漸認識、理解和支持幼教。在幼兒教育資源中心,教師與家長、社區民眾密切聯系,因地制宜挖掘、打造鄉土化、生活化的活動材料、教育環境,創造性地充實了教育條件。同時,幼兒教育資源中心是幼兒教師專業成長站。通過送教下鄉、專題研討促進“做中學”到“思與進”。教師以及教師志愿者—— 保健醫生和熱心家長等,定期帶上教玩具等活動材料,到邊遠鄉村的“幼兒教育活動點”(通常設在農民家庭或村公所場院等處)開展游戲,進行兒童健康檢查,對家長進行衛生、營養等知識宣傳,結合各村/屯兒童和家長的基本情況來考慮安排活動內容和形式,每一次都在進行有挑戰性的工作。在此過程中,教師以及志愿者教師不斷得到專業培訓和綜合鍛煉,不僅學會了與不同性格、不同文化層次的家長溝通宣講,組織活動也由原來的手忙腳亂到日益得心應手。

幼兒教育資源中心可以充分共享縣、鄉鎮中心幼兒園的場地、器材、師資等,讓更多處境不利兒童共享教育資源。并且將高校專業團隊與自治區級、市級示范幼兒園骨干教師組成團隊,持續進行現場指導,從而構建“縣—鄉/鎮—村”三級指導網絡,幫扶幼兒園(教學點)改觀面貌,促進幼兒園教師(教師志愿者)專業能力提升,引領該地區學前教育由“輸血”到“造血”自強機能。

(三)“多方協同式”的發展支持機制

“多方協同式”的發展支持機制,旨在幫助提高幼教質量,針對貧困地區學前教育缺乏專業指導引領的問題,構架運作多部門多領域合作,使該地區幼兒園開辦和發展獲得持續的專業支持。

在教育觀念有了轉變、教育資源得到充實之后,如果專業指導沒有持續跟進,那么教育質量提升是難以達到的。因此,“多方協同式”工作機制以幼兒園辦園整體建設作為抓手,通過對新建、改擴建幼兒園以及擬創示范園的各類園進行綜合指導,整體打造安全友好環境,以“跨界式”專業隊伍促進幼兒園“跨越式”發展。通過跨部門聯動,打破教育部門“單兵作戰”“單一思維”的做法,在政府支持下,教育、衛生、婦聯、少兒工委、建筑、藝術設計等多部門共識共進。主要做法為“校—企—園”合作共建,整合高校、企業行業及幼兒園三方面、多領域專業人員,以幼兒園安全友好環境建設為主要切入,以專設項目帶動辦園建設(自2011年以來實施“學前教育三年行動計劃”第一、二、三期,對幼兒園新建、改擴建項目投入專項資金、提供技術指導、加強辦園質量,使貧困地區學前教育發展獲得大力扶持),將看似簡單的“環創”融合觀念更新、實踐反思、師資成長、園所管理、創建示范等進行整體指導,從而使幼兒園可持續發展獲得引領和跟進支持。

三、成效反思:“整個的”教育任重道遠

(一)成效

通過歷時數年的實踐探索,本研究成效凸顯。

一是貧困地區學前教育發展的有效途徑得到拓展。貧困地區學前教育發展任重道遠,其發展相對滯后的成因復雜多樣,僅依靠正規教育這一途徑是不夠的。針對處境不利學前兒童,非正規教育有其突出優勢,與正規教育統一性、連續性、標準化和制度化的特點相比較,非正規教育的特點是開放性、靈活性、針對性及多方參與共建等。在整個研究過程中,團隊因地制宜幫助處境不利學前兒童獲得應有的教育,不僅兒童獲益,也促進了兒童家長、幼兒園教師、幼兒園(教學點)等多方發展,形成了家庭、機構與社區有機聯系的良好的教育生態,并使非正規教育與正規教育相輔相成,為貧困地區學前教育發展拓展了有效途徑。

二是“三位一體”工作機制推動非正規教育并輻射惠及更廣泛群體。非正規教育并非一時而為,也非短時近利,而應持之以恒,為長遠發展。本研究探索建設了“三位一體”工作機制,從教育觀念更新,到教育資源開發,以及教育發展支持,推動非正規教育良性運作以促進形成積極的教育生態,從而發揮整體性教育影響的作用。接地氣的科學育兒宣傳顯著提高了貧困地區廣大民眾對學前教育的知曉度、支持度等,育兒觀念逐漸走向智慧,育兒行動從抵觸變得支持,貧困地區學前教育缺失科學育兒觀念的問題得到有效化解。“民族民俗化”的教育宣傳機制助力貧困地區學前教育“耕耘沃土”。創造性地挖掘整合本土教育資源,因地制宜使處境不利學前兒童受教育從無到有、不斷優化,貧困地區學前教育缺少教育實踐條件的問題得到化解。“一站式中心”的實踐指導機制,助力貧困地區學前教育“立足生長”。多部門多領域合作指導,為當地幼兒園(教學點)建設發展提供持續的專業支持,貧困地區學前教育缺乏專業指導引領的問題得到化解。“多方協同式”的發展支持機制助力貧困地區學前教育通過“跨界行動”努力“跨越發展”。將此經驗遷移推廣,加強了區域學前教育可持續發展指導服務,通過“校—企—園”運作模式,有效惠及了更廣泛群體。隨著學前教育改革的深化,多元化辦園發展更需要多途徑支持,“三位一體”工作機制為之提供了有益的借鑒(見圖3)。

三是學前教育“幼兒為本”的豐富內涵扎實踐行。自2001年頒布《幼兒園教育指導綱要(試行)》以來,“幼兒為本”的基本思想,隨著我國學前教育改革逐步深入,得以更為全面而具體地詮釋。至今相繼頒布實施了若干文件政策,包括《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》(2010)、《3-6歲兒童學習與發展指南》(2012)、《中共中央國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》(2018)等,均強調“幼兒為本”的基本思想,并加強學前教育普及、普惠措施,力求更好地實現教育公平,促進教育質量提升。本研究將幼兒教育置于一個“社會的幼兒教育”的背景中進行研究,基于“幼兒為本”并將“教育公平”“終身教育”以及幼兒教育的“全納教育思想”“社區合作思想”“融合教育思想”等理念觀點相結合,深入一線研究,將幼兒為本落到實處,豐富了學前教育“幼兒為本”的理論內涵和實踐價值。

(二)反思

“人生百年立于幼學”,幼兒教育是“向下扎根的教育”。黨的十九大報告指出辦好學前教育,努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育。當今世界各國日益關注教育公平,讓每個兒童獲得公平發展的機會,擁有良好的人生開端,成為各國政府提高綜合國力的重要戰略之一。進一步探索非正規教育多方合作的長效機制、非正規教育與正規教育等多種教育形式有機聯結的實踐模式,為貧困地區及更多區域實現教育公平、提升學前教育質量不斷努力,任重道遠。在國家大力發展學前教育、優先發展農村學前教育的新形勢下,破解學前教育困境不僅需要學前教育領域的努力堅守和創新探索,更需全社會各領域的積極關注和合力行動,“整個的”教育意義深遠。

【參考文獻】

[1]國務院關于當前發展學前教育的若干意見[Z].

[2]3-6歲兒童學習與發展指南[Z].

[3]中共中央國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見[Z].

(責編 黎 原)