淺析拉赫瑪尼諾夫《升c小調(diào)前奏曲》音樂分析及演奏技巧

張紅紅

【摘要】拉赫瑪尼諾夫是俄羅斯偉大的作曲家,《升c小調(diào)前奏曲》是他早期獻給恩師阿倫斯基的作品,這也是他代表作品之一。這首樂曲雖被稱作是“前奏曲”,但它是一首短小完整的樂曲。本文從作曲家的創(chuàng)作時期及風(fēng)格、作品的創(chuàng)作背景、風(fēng)格特征、曲式結(jié)構(gòu)等方面對音樂及其演奏技巧進行簡要分析。希望通過本文的分析,能夠更深入地了解拉赫瑪尼諾夫及其作品。

【關(guān)鍵詞】拉赫瑪尼諾夫;前奏曲;音樂分析;演奏技巧

【中圖分類號】J623? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標(biāo)識碼】A

一、作曲家簡介

(一)生平介紹

謝爾蓋·瓦西里耶維奇·拉赫瑪尼諾夫(1873-1943),是二十世紀(jì)世界重要的作曲家、鋼琴家、指揮家。他的曾祖父在圣彼得堡和著名的演奏家菲德爾學(xué)習(xí),母親在圣彼得堡音樂學(xué)院畢業(yè),使他從小就受到了很好的音樂熏陶。4歲時學(xué)習(xí)鋼琴,9歲就進入了彼得堡音樂學(xué)院學(xué)習(xí)。1885年,他跟隨鋼琴演奏大師茲維列夫在莫斯科學(xué)習(xí)鋼琴,四年后,考入了莫斯科音樂學(xué)院,進行更為嚴(yán)格、正規(guī)、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。鋼琴作品在他的音樂作品中占有很大的地位,并且具有強烈的俄羅斯風(fēng)格。

(二)創(chuàng)作時期及風(fēng)格

拉赫瑪尼諾夫的創(chuàng)作里,可以分為三個階段。

第一階段是在莫斯科音樂學(xué)院畢業(yè)后成為自由藝術(shù)家時,他跟著塔涅耶夫和阿連斯基兩位著名的作曲家學(xué)習(xí)作曲。他創(chuàng)作的《第一交響曲》(op.13),1897年在彼得堡首演失敗,這使他受到了嚴(yán)重的打擊,喪失了對創(chuàng)作的信心,后來經(jīng)過治療,逐漸恢復(fù)自信,繼續(xù)他的創(chuàng)作生涯。

第二階段是他以作曲家的身份創(chuàng)作了許多鋼琴作品,有《第一奏鳴曲》《第二奏鳴曲》、兩組《前奏曲》。

第三階段是十月革命爆發(fā)以后,由于俄國發(fā)生劇烈的改變,拉赫瑪尼諾夫選擇離開俄國,定居在美國。在這一個階段,充滿了對家鄉(xiāng)的思念之情,也充滿了悲劇色彩,同時在這個階段,他的創(chuàng)作力有所減弱。

《升c小調(diào)前奏曲》是他在第一階段時期創(chuàng)作的,在莫斯科首演時,由拉赫瑪尼諾夫親自演奏。

二、《升c小調(diào)前奏曲》音樂分析

(一)創(chuàng)作背景

19世紀(jì)末20世紀(jì)初,俄國從資產(chǎn)階級民主革命過渡到無產(chǎn)階級革命,在沙皇亞歷山大三世的黑暗統(tǒng)治下,受到痛苦的鎮(zhèn)壓,思維活躍的作家和藝術(shù)家用不同的方式來表達他們對社會的感受。當(dāng)時許多的西歐文化開始流入俄羅斯,鋼琴音樂作品也開始在俄羅斯流傳,拉赫瑪尼諾夫受其影響,創(chuàng)作了許多優(yōu)秀的鋼琴作品。《升c小調(diào)前奏曲》就是其中之一,這首鋼琴前奏曲的靈感來源于聽到了莫斯克里姆林宮的鐘聲,他以雄渾厚重的鐘聲作為曲子的基調(diào),他將自己對俄羅斯社會狀況的親身感受,以及自己對家鄉(xiāng)的熱愛與緬懷之情融入其中,使《升c小調(diào)前奏曲》有了深厚沉重的悲傷色彩。

(二)風(fēng)格特征

浪漫主義風(fēng)格。拉赫瑪尼諾夫繼承了肖邦、李斯特等人的音樂風(fēng)格。他的作品描繪出一幅生動的畫面,似乎處于精神解放,深刻而莊嚴(yán),具有時代變遷的憂傷感。他還結(jié)合了個人經(jīng)驗,吸收和繼承的前人經(jīng)驗,體現(xiàn)了傳統(tǒng)形式的個人表達。

民族風(fēng)格。俄羅斯是一個富有藝術(shù)情懷的民族,音樂作品優(yōu)美動聽,富有抒情性,對于演奏也有很高的要求。拉赫瑪尼諾夫憑其獨特的風(fēng)格,其作品既包含豐富的內(nèi)心世界又有崇高的道德力量。

心理矛盾沖突。拉赫瑪尼諾夫是一位宿命論者,形成了一種“自我否定”的音樂表現(xiàn)。例如:《升c小調(diào)前奏曲》中第6-7小節(jié)中,出現(xiàn)了“死亡”象征的曲調(diào),運用了柱式和弦為旋律,埋藏在作品中的格里高利圣詠的曲調(diào)。拉赫瑪尼諾夫的這一曲調(diào),創(chuàng)造了“世界之最”,并且通貫了他所有的作品,有種想反抗但又無力反抗、無法擺脫“命運”或者“死亡”的感覺。

(三)曲式結(jié)構(gòu)

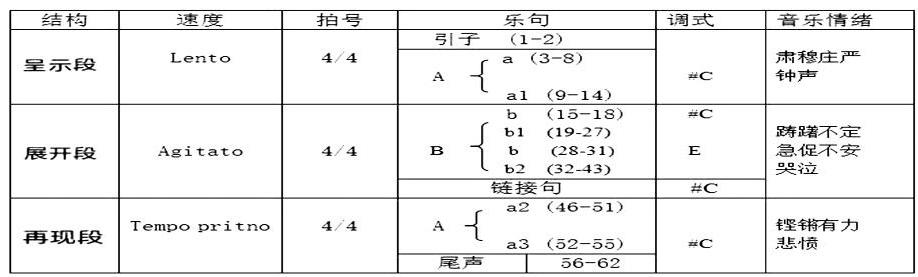

《升c小調(diào)的前奏曲》運用了典型的復(fù)三部曲式,共62 個小節(jié),全曲以屬功能結(jié)束。結(jié)構(gòu)圖如下:

《升c小調(diào)的前奏曲》的呈式段A(1-14 小節(jié))是一個結(jié)構(gòu)重復(fù)的單樂段,樂段和聲結(jié)束在屬功能上,開放性終止。由a—#g—c這三個音開始全曲,為主導(dǎo)動機,是全曲的核心,在這一部分反復(fù)出現(xiàn)八次。在第1小節(jié)—第二小節(jié),左右手同時演奏固定的低音,被稱為“命運主題”,像教堂里的鐘聲,莊重而又堅定,呈現(xiàn)出整首曲子的主題核心。第3-14小節(jié)是樂句主體,以屬功能結(jié)束,并且在高音調(diào)區(qū)域旋轉(zhuǎn),力度為PPP,與主題旋律形成完全不一樣的風(fēng)格。

展開段B (15-45小節(jié)) 激情的(Agitato),表達了動蕩不安的情緒。左手低音持續(xù)為主旋律,調(diào)性由E大調(diào)和#c小調(diào)交替進行,半音階與低聲部的單音運動發(fā)展,由大和弦轉(zhuǎn)為急促不安的三連音,使情緒由沉重變?yōu)榧樱€有一點惶恐不安,在速度上也由慢板變?yōu)榭彀濉5?5-35小節(jié),左、右手的旋律彼此照應(yīng),連接緊密,具有歌唱性。從第36小節(jié)開始,三連音的單音轉(zhuǎn)變?yōu)閺娪辛Φ暮拖遥詅ff的力度左右手交錯彈奏,將全曲推至高潮,情感變得激進躁動,像是在絕望中大聲哀求。在44-45小節(jié)是連接部分,由帶有延音記號的全音符與二分音符組成,和聲終止在屬功能上,引出呈示部主題動機的再現(xiàn)。

再現(xiàn)段A1(46-62)變化再現(xiàn)了呈示段,力度增強到fff及sfff,高、低音區(qū)和弦同時彈奏,給人一種震撼的效果,仿佛將壓抑在內(nèi)心的悲愴情緒一并爆發(fā)出來。再現(xiàn)段的左右手同時彈奏大和弦,聲音加厚一倍,用沉重的和弦表現(xiàn)了鐘聲的威嚴(yán)性,一切黑暗將被吞噬。樂曲從56小節(jié)開始,情緒隨著長音和弦的持續(xù)進入尾聲,逐漸安靜,像是對自己悲劇性命運做的最后的嘆息。

三、演奏技巧

(一)鐘聲

《升c小調(diào)前奏曲》是由“鐘聲”開始,同時也是全曲基調(diào)的確立。本首曲子以三個沉重的低音開始,創(chuàng)造了一種悲劇的感情色彩。左手低音八度雙音與右手單音開始,在彈奏時手指要堅固而結(jié)實,但手腕以及胳膊都要放松,手腕要略高一些,三個音逐漸加強,保持高音旋律,演奏出洪亮而莊重的效果。

(二)和弦演奏

在晚期的浪漫主義創(chuàng)作中,作曲家常用連續(xù)的大和弦來表現(xiàn)音樂。在彈奏和弦性的旋律時,所有音要彈齊,并且突出右手高音旋律。彈奏八度時,手腕放松且穩(wěn)定,用肘部的作為力量的支撐點,指尖勾住。如第7—9小節(jié)和第11—12 小節(jié),左右手以下降和滾動的方式來彈奏八度和弦。第7小節(jié),左右手都是和弦性的旋律,注意手指交叉的和弦演奏,手腕、胳膊、肩膀都要放松。

(三)三連音演奏

《升c小調(diào)前奏曲》展開段是激情的(Agitato),在這一樂段的最后,激烈的三連音,以ff的力度彈奏。在彈奏時要注意樂句的呼吸,右手的三連音和左手的主旋律之間的聯(lián)系非常緊密,速度隨之加快,使音樂聽起來動蕩不安,像是為自己的命運做斗爭。在創(chuàng)作展開部時,拉赫瑪尼諾夫運用了四部和聲的寫法,在彈奏時要保持旋律清晰連貫、聲音均勻且富有激情。在第36~42小節(jié)中,運用的是托卡塔式的左右手相互進行的三連音,在彈奏時手腕放松且手臂的力量要通透,迅速觸鍵,聲音整齊、均勻。

四、結(jié)語

《升c小調(diào)前奏曲》是拉赫瑪尼諾夫的最具代表性的作品之一,具有他獨特的音樂風(fēng)格表達了他對祖國的熱愛之情和真摯思念的感情。本文通過對這首作品的作者及創(chuàng)作風(fēng)格、曲式、和聲等音樂分析,探討了《升c小調(diào)前奏曲》的音樂與演奏。希望可以通過本文的分析,讓演奏者可以更加深入徹底地了解拉赫瑪尼諾夫及其作品。

參考文獻

[1]拉塔利諾,陸辛耘.拉赫瑪尼諾夫傳記[M].上海:上海音樂出版社,2013.

[2]馮志平.西方音樂史與名作賞析[M].北京:人民音樂出版社,2006.

[3]姜文子.拉赫瑪尼諾夫與他的《升c小調(diào)鋼琴前奏曲》[J].鋼琴藝術(shù),1999(2).