我與我的重影

郗昱塵

摘要:從特殊情況出發討論空間的意外可能,從全新的角度尋找設計的手法。首先深入研究《曼哈頓手稿》與著作《建筑概念:紅不只是一種顏色》,通過比較分析,翻譯研讀,學習作者伯納德屈米的設計方法和概念形成思維。同時采用藝術創作的手法,編纂故事,同時建立空間思維的介入方式,完成設計。深入分析伯納德屈米的設計手法,完成一個敘事性空間概念設計和研究。通過對一個具體情境的研究以及對設計“綻出”時刻的觀察,我們能更好地理解設計的意義,更準確地說,是設計與人的關系。

關鍵詞:敘事性空間?屈米?庫哈斯?故事?五道口

中圖分類號:J05

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2019)05-0047-05

Abstract:To discussing the possibility of space accidents in special circumstances and?looking for a design approach in a new perspective,this paper first by studying”Manhattan Transcripts” and the book “Architectural Concept;Red is not a color”through comparative analysis,translation,to learn author Bernard Tschumis design methods?and concepts.Meanwhile,proceeding the design.Completing a narrative space?concept design and research by In-depth analysis of Bernard Qumis design techniques.Through the study of a specific situation,we can better understand the meaning?of design.More precisely,it is the relationship between design and people.

Keywords:Narrative Space Bernard Tschumi Rem Koolhaas Story Wudaokou

一、緒論

對這些意料之外情形的關注,并不意味著詆毀那些占據我們生活中絕大多數的,正常的東西,也并非宣稱只有出現例外狀態的設計才是好設計,而是希望提示,一件設計之物在其生命中充滿張力的時刻——當它被納入了一個事件之中的時刻——值得設計師們留意。通過對一個具體情境的研究,通過對設計“綻出”時刻的觀察,我們或許能更好地理解設計的意義,更準確地說,是設計與人的關系。”

研究任務包含三部分,首先要創造一個事件,編撰一個故事;接著通過對故事的研究形成空間和概念方案;最后利用故事相關內容生成的邏輯落地于五道口的最終設計中。

“廣義上說,沒有暴力元素就沒有建筑”,我試圖理解為“缺少事件和人的參與,就沒有建筑”。人的社會性是區別于一般動物的最大屬性之一,而建筑也正是這種社會性的標志產物之一,社會由人產生,又作用于人。

二、案例分析及理論研究

(一)《曼哈頓手稿》分析

1.理解手稿

曼哈頓手稿是屈米早期對建筑的敘事進行的一次展覽式研究。曼哈頓手稿收錄了一種對建筑的解讀,用的是一種特殊的結構,即通過圖片來引導人們的理解。就如屈米自己所說的“然而手稿關注的是建筑發生了什么而非故事發生了什么”,手稿就如同是一部建筑電影,空間是主人公。

在屈米看來,沒有事件,沒有運動就沒有建筑(空間),曼哈頓手稿是在其完成拉維萊特公園項目之前對自己理論的一次大膽嘗試,手稿包含了自己對建筑中人的重要性的這一理論的詮釋。

2.“電影劇本”

《電影劇本》是伯納德屈米在1978年發表的理論,理論的出發點在于空間中的身體運動,以電影片段作為切入點,身體的運動軌跡成為主角。以《紅不只是一種顏色》書中橋段電影《弗蘭肯斯坦博士》選取畫面為例,他利用箭頭記錄下兩人的運動軌跡,接著固定軌跡坐標,使其做成立方體塊,然后形成一個裝飾性空間(如圖1)。

在閱讀這一章節時,“為什么要這樣做”應會是讀者主要思考問題,而屈米對于這個問題其實早就有了很好的答案——“以獲得一種可能的建筑布局”。從更好理解的意義上來討論,屈米是想擺脫功能,條件,場地的限制,在更形而,上的領域,更抽象的概念下對形式進行推敲。建筑手法源于電影,這未嘗不可。“小徑隱沒在曼哈頓城區的柵格后”,或是“更加隱晦的置換技巧”。

這種抽象的嘗試將建筑和文學聯系在了一起,建筑將不再是功能跟隨形式的局限物品。

3.建筑的暴力和愉悅元素

《建筑與斷裂》是屈米在1978年發表的一篇論文中主要闡釋的理論。“廣義來說,沒有暴力元素就沒有建筑”,當然,屈米所指的暴力也是有解釋的,“不是說那些破壞了物質和感情完整性的野蠻行為,而是隱喻個體與周圍空間的對立張力關系”。當然,暴力只是一種元素,而另一種讓人興奮的應該是愉悅感。屈米的愉悅感不是指簡單的人們自我的情感或是建筑讓人感受到的愉悅,而是人和建筑相互的愉悅。當一個裝飾性建筑坐落在草坪上,其愉悅感應該來自周邊孩童的歡聲笑語,這人和建筑相交融的部分,才是建筑的愉悅所傳達的,才是超越羅蘭·巴特的“文之悅”的建筑的愉悅。

這兩種理論因素更加佐證了他自己的事件、空間、運動的思維邏輯,使其自圓其說,讓曼哈頓手稿的誕生理由顯得更為充實。手稿的誕生夾雜著屈米的許多針對建筑的敘事性理論,這使得曼哈頓手稿的空間借鑒意義變得更不尋常。

(二)拉維萊特公園方案理論和實踐分析

1.拉維萊特公園誕生前的理論基礎

公園的理論基礎是包含了包括“曼哈頓手稿”在內的一切概念研究。從電影劇本,暴力到序列,以及喬伊斯花園的大膽嘗試,拉維萊特公園對其理論的體現還是相當完整的。

電影劇本到曼哈頓手稿討論的是時間、運動以及蒙太奇等剪輯手法對于空間影響的問題。這在公園的方案上雖沒有直接表示,但是在每一個構筑物的功能和周邊關系中,他利用向量這個概念綜合了運動和時間的關系,通過在每一個格點的裝飾性建筑中添加向量,把它和其應有的功能以及形式融合到一起。

2.設計手法

當然,那又會問道,為什么要用點格法呢?這要追溯到喬伊斯花園。當他還是個年輕教師時,為學生布置的任務課題從倫敦地形測繪圖入手,建立網格,一說是點格是大型場所的最有可能的結構概念,另一說是屈米在之后介紹喬伊斯花園時補的:“使用規則的網格,可以適應不同選擇的建筑物。此外,點格是文字和石頭,文學作品和建筑文本之間的中介(如圖2)。”

這種手法他命名為媒介,他希望文字和石頭能夠聯系在一起,預示著他的概念和場地的結合。他沒想到喬伊斯花園的手法也暗示著拉維萊特公園的誕生。此外,拉維萊特公園的目的和手法是有強烈聯系的,其意在創造一個系統,選定點格法一方面是媒介因素,另一方面是操控性。點線面分別代表著三個系統,點是功能和構筑物的結合體,線是流線和人流的引導,面則是大片無意義和有意義的功能區的背景板。

(三)庫哈斯(OMA建筑事務所)拉維萊特公園競標方案分析

與屈米的出發點不同的是,庫哈斯對整個拉維萊特公園進行了一個原始的假設。庫哈斯并沒有從以往設計公園的角度一功能流線等出發進行設計,而是在整個場地中提出了一種解決大型景觀場地的方案,而他的方案正來源于《癲狂的紐約》中對曼哈頓擁擠文化的解讀。

“他試圖超越傳統建筑學的思考方式和理論范疇,以歷來為正統所忽視的曼哈頓為藍本,通過對紐約的摩天樓以及它們所代表的當代文化的深入研究,來證明曼哈頓這樣一座完全建 立在科技文明和資本投機基礎之上的自發性城市——完美地詮釋 了當代都市生活以及社會文化的內涵,并賦予其應有的歷史與理論地位。”

討論摩天樓的發展過程時,庫哈斯追溯到了1853年的紐約世博會。電梯在那時誕生,其安全和實用價值將人們對空間的理解從平面擴張和低層建筑伸向更高的空間。“同時作為對摩天樓發展產生重要意義的兩座建筑——高聳入云的觀覽塔(the Latting Observatory)和曼哈頓的水晶宮(Manhattan Crystal Palace)是這次博覽會最具標識性的構筑物。”

此后也有建筑師弗里德畫的球形塔來融合這兩種截然不同的建筑形式,他們被形象地描述為針和球。針是具有地標性的建筑構筑物,而球則在(理論上占地面積趨于0)極小的占地面積中包羅萬象。當然,這兩種詭異的組合終究不可能落地,但是其所代表的理念則由被科技所推動具有可實現性的摩天樓成功包含并取代。

空間在豎向的增值為什么不可以在平面中實現呢?這便是庫哈斯面對拉維萊特公園這樣一個巨大而棘手的場地時想到的一種具有重要意義的解決方式。在豎向思維中,上下之間的聯系由于技術限制因素從樓梯電梯到坡道等手法變得生硬而昂貴,但當這種思維用于平面方案中,其相互穿插的手法和關系的定義就可以天馬行空(如圖3)。

三、概念推導

(一)原創故事

故事描述了一個人在遇到了另一個自己時所發生的事件,以及其心理活動變化導致最終讓他走向生命的終結的心路歷程。整個故事中空間的對稱,以及幾條重要的心理活動發生地,都使得故事的發展更具合理性。整片分為五幕,也對應五張故事圖解。對心理變化和行為軌跡的描述手段是以屈米的曼哈頓手稿提取出的主要理論為藍本進行的實踐。它使故事轉化為空間語言,一種全新的空間結果應運而生(如圖4、5)。

第一幅圖紙包含了故事第一幕中,主人公對于陌生環境的小心翼翼,處處留心的表現與內心活動,同時,整棟板樓的布局空間被展示出來,主人公與其對立面由長長的樓道隔為兩頭。

第二張圖紙講述的是在公共層相遇直到回到房門口發生意外的垂直敘事過程。這部分是整個故事進入混亂節奏的導火索(如圖6、7)。

第三四張圖紙分別講述了主人公在遇到奇事后的復雜心理變化和尋找過程(如圖8)。

最后一張圖暗示天臺雖是一個開放的場所,但追求釋放往往讓人墮落。

以上5幅圖紙分別描繪著故事發生的五個重要階段。對于心理變化導致空間的異變是這套圖紙想說明的問題及目的,而對空間異變的思考過程本身就是對空間的敘事的絕佳印證一空間的敘述。

(二)概念推導過程

1.整理全局關系

數次強調空間是我們要討論的話題,所以我重入軌道,將故事中重要情節里對應的具有強烈影響力的空間元素抽離出來,分別為:

客房(重要)走廊(重要)酒吧/咖啡廳(重要)樓梯(次重要)天臺(次重要)停車場(次重要)

通過空間元素的再定義將設計結果推導出來。于是便有了這樣的一個表格(如表1)。

2.回歸故事重新定義

客房(內部因素)定義:故事中客房是走廊盡頭的,主角的安全堡壘,內心反饋的集合場所。這個場所見證了故事中幾乎所有的情緒——所以我們可以將其理解為故事中主人公本身的內部因素。

走廊(連接因素)定義:走廊在故事中是直接連接客房和對面客房的唯一通道,是后期恐懼的媒介,是壓力的傳導器一所以我們可以把它設定為是連接未來設計中鏡像部分的橋梁。

酒吧/咖啡廳(外部因素)定義:酒吧是現代人很重要的一個娛樂和放松場所,而咖啡廳的這兩個屬性卻逐漸變弱,慢慢轉化成了一個公共辦公室,不過即便兩者性質就算有區別,卻都是承載著“公共”的屬性。然而故事中的酒吧和咖啡廳可以說是唯一著重描寫了主角與外界接觸的場景,并且從此開始進入混亂的旋律——我便將其定義為故事中的外部因素。它會以小型沙龍,咖啡乃至酒館的形式與周邊產生呼應和影響。

天臺(追求釋放的隔絕狀態)定義:天臺在故事中與停車場是唯一不在酒店內部的場所,在天臺中男主角暴露于城市和天空,卻將自己和酒店(設計場地)隔絕,所以相應的,天臺元素在設計中定會是一個借助某種方式隔絕于場地中的形式存在。

停車場(基礎存在)定義:一個起始結束的地點,是場地的合理基座。酒店需要停車場提供給房客,環境需要停車場過渡酒店和城市的邊界,再加上未來的場地也是需要停車場的——那么我便將停車場欣然以原型式保留。

樓梯(垂直因素)定義:還有最后一項,也就是永遠保持著豎向獨立性的樓梯,它貫穿著這幢酒店,因此在場地中,會穿插豎向交通,來豐富場地各層之間的聯系。

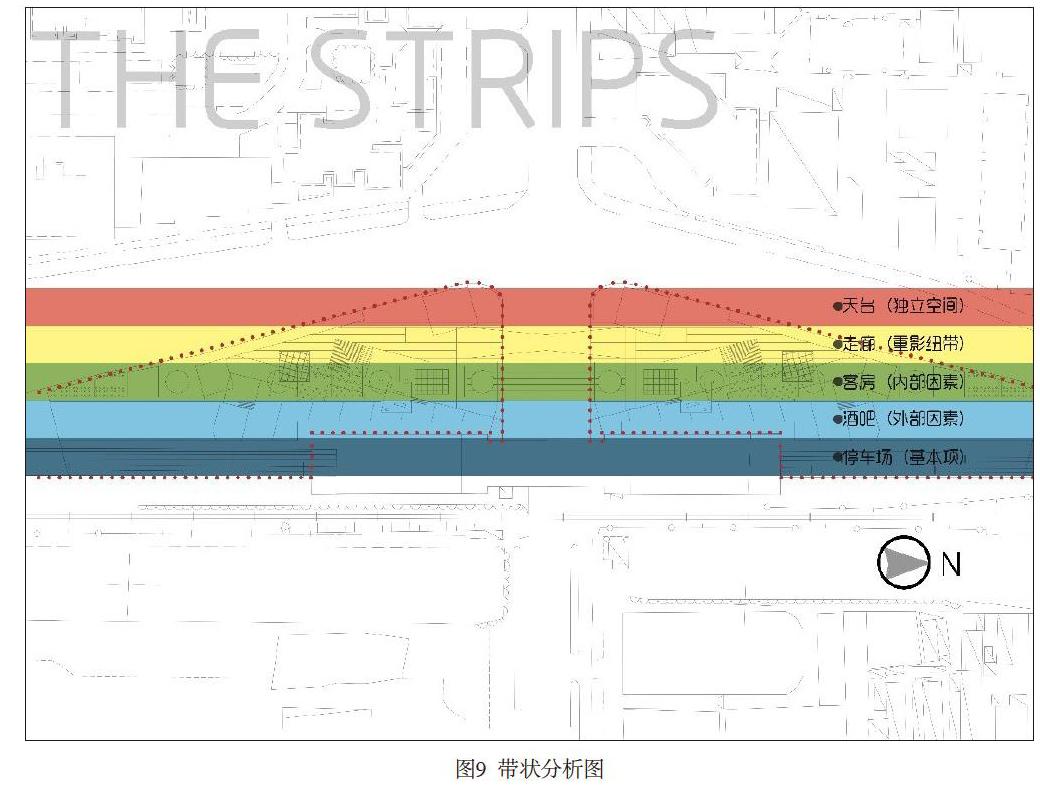

這樣的5條帶狀1條垂直向空間高效而精煉地將場地劃分完成。在另一端,鏡像的場地將會在高程、功能和色彩上有所調整,兩個場地相互呼應,而身在其中的人又難以發覺他們之前的區別,反而在城鐵上的局外人將會把場地兩側的區別一覽無余。“自己 最不了解自己”。我與我的重影,第三人才看的到。

四、方案設計

(一)場地條件

場地位于北京市海淀區五道口地區,北京地鐵13號線的五道口地鐵站西側。由于課題概念中,鏡像是主要概念之一,所以此次設計方案的場地我選擇了定位于五道口地鐵站西側的南北向“對稱”廣場。這個場地的形態較為特殊下場,附上對稱的屬性可以在某種形式,上增進概念的傳達力度,很好地滿足了我對場地形態的需求。

南北場地基本呈對稱狀態,并且幾乎都由自行車和汽車停車場所占據,其中混雜一些小型建筑物和綠化,用于功能性服務,如早餐,店鋪等。而場地的流線比較單一,幾乎都是難以穿行的,必須順著雙清路才可以向南北方向繼續行進。

(二)概念劃分與場地實踐

當故事中的各個重要空間意義成形時,場地成為重要考慮對象。之前分析過,庫哈斯的拉維萊特公園方案誕生前他提出了一種解決大型公共場地的設想,即摩天樓設想。眼前的故事中,酒店本身也是摩天樓的微縮版,既是摩天樓又是微型城市,這很容易就可以聯想到相同的解決場地劃分問題的方法。我將客房、走廊、天臺、酒吧以及停車場5個大型敘事結構東西平攤到兩塊場地中。5個故事空間分別代表著現實中5種場地解決方式(如圖9):

1.下沉廣場:下沉廣場是以客房空間代表的反饋內部情感因素的推到出來的場地形式。相對封閉的環境在廣場中,下沉手法是恰當的途徑,兩側的高差會讓這個區域發生如同溝壑中的神秘壓抑情感。同時,內部分別利用了屈米的《程序》《電影劇本》《序列》和《超程序》4個篇章中的疊置、置換、旋轉嵌套以及并置的手法形成各自的功能區,體現了各自的情感意義:花園、廣場、裝置陣和旋轉樓梯。

2.莫比烏斯環形天橋:線性的步行道,在成府路兩端突然抬升,形成一個溝通兩塊場地的過街天橋,橋體連接五道口地鐵站二層站臺,單獨在站臺口設置售票處,緩解原地鐵站口購票壓力。同時,天橋由莫比烏斯環構成,在與地鐵站樓板相同高度橫斷,保留下半部分,暗示兩塊場地之前是由一種循環的扭曲關系所連接看鏡像空間。

3.功能步行道:代表酒吧層這“外因”介入的一條帶狀道路,和下沉廣場相鄰,并且從下沉廣場的第二個圓(第二階段)開始正式介入,并且從此扭曲了客房層的全部路徑方向,時刻提醒著從此的心理產生的變化。在垂直于該扭曲的方向用垂直線劃分出無數個功能區,將會用來作為和行人互動的攤位,商家所使用的區域。

4.架空小型娛樂場:代表天臺部分的一層被設置為架空小型運動場,目的上推導,主角去天臺尋求的是種精神狀態的解放,而在現實中最好的解放狀態的活動便是運動和娛樂——所以天臺變成了一個隔絕的架空小型運動場。并且天臺在最西側,通過天臺層東側的大型喬木將天臺的視線與場地剩下4個部分隔絕開來,抬高至二到三層,布置有娛樂運動設施,一個“隔絕”的空間就此誕生。

5.停車場:作為一個基底性空間,停車場被用來做好其本職功能,雖占用了外因酒吧層的小部分空間(道路規劃需要),但其主要位置覆蓋在乘鐵的橋下,合理地利用了橋下的閑置空間,并不對主要交通產生干擾。

(三)軸測效果圖(如圖10)

結語

敘事性空間的定義非常多,設計手法也大不相同,但是每一種手法所包含的理論基礎和嘗試工作量都是巨大的。作為一個不斷被設計師建筑師所探討的話題,其自身的復雜多樣性令人敬畏也令人向往。

本課題從研究屈米的《曼哈頓手稿》,一直到編纂故事并發展為一整套設計的過程本身也是在敘事。在完全沒有預料結果的情況下,一步一步推導,通過邏輯和對自己的逼問,逐漸形成對應的形態和結果,借助理論和優秀作品的幫助,將每一個細節都涵蓋在有理有據的邏輯之中,使得我們在闡釋自己的設計時更加清晰,在做設計本身時有著明確的脈絡。

參考文獻

[1]伯納德屈米建筑概念:紅不只是一種顏色[M].北京:電子工業出版社.2014:72-74.82-83

[2]伯納德屈米曼哈頓手稿[M].紐約.Wiley.1994:16-59

[3]John Hejduk.Victims:a work by John Hejduk[M]Architectural Association,1986:3-20

[4]建筑聯盟學院.AA創作:英國AA School最新作品集(一)[M]柴舒譯中國建筑工業出版社,2011:208-219

[5]建筑聯盟學院AA創作:英國AA School最新作品集(二)[M]李華等譯中國建筑工業出版社,2011:35-205

[6]保羅拉索.《圖解思考——建筑表現技法》(第三版)[M].邱賢豐,劉字光,郭建青譯中國建筑工業出版社,2002:115-139

[7]毛艷,鄭旺苗張強.基于設計趨勢的故事化設計思維研究[J]設計,2016,29(7):42-43.

[8]許曉萍,孔德時,從“說一個好的故事”到展示設計教學模式探索[J]設計,2016,29(1):114-115.

[9]何信慧解構主義大師伯納德屈米與拉維菜特公園[D].科技信息,2009(33):354-354.