淺談小學數學知識記憶的幾種方法

摘 要:小學數學所學的知識都是將來生活中用到的基礎知識,需要教師在教學中引導學生鞏固、記憶,因此教師在教學中要應用靈活多樣的教法,因材施教,培養學生的思維能力和記憶能力,提高課堂教學效率。

關鍵詞:小學數學;知識記憶;方法探究

中圖分類號:G62? ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1673-9132(2019)22-0084-01

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2019.22.074

眾所周知,小學數學所學的知識都是最基礎的知識。為了使學生學好小學數學,并將所學的知識及時得到鞏固,就得尋求最佳的記憶方法。如何使學生既學得生動有趣、興意盎然、掌握解題技巧,又能使所學知識牢記于心呢?筆者根據多年數學教學的點滴經驗,歸結如下,與廣大從事小學基礎教學的同仁們探討。

一、理解記憶法

理解記憶法是通過學生的積極思維,依據事物的內在聯系,在理解的基礎上去記憶的方法。數學知識科學性強、嚴密,算題又是千變萬化,光靠機械地記背是不行的。因而,在教學中充分激發和調動學生的思維能動性,從學生接觸的客觀實際中提出問題,然后形成概念、性質、運算法則、數學思維,讓學生在理解的基礎上去記憶知識。例如,在講授“簡單的幾何知識”時,教師可首先出示準備好的各類三角形教具模型,再指導學生利用硬紙板、剪刀、直尺或三角板動手自制三角形模具。在學生一邊制作邊觀察的同時,啟發學生尋找生活中還有哪些圖形是三角形,如紅領巾、少先隊小隊旗等,在學生觀察、動手、理解的基礎上概括歸納出三角形的特征、概念等內容。學生理解得透徹,記憶起來也就容易,實踐中也能正確運用——由理解而形成學生的概念記憶法。

二、比較記憶法

比較記憶法是確定客觀事物彼此之間異同點的一種思維方式。這種方法在復習課中對強化、鞏固記憶,有其顯著的效果。例如,在教學“數位”與“計數單位”“零”與“無”“序數”與“基數”時,教師應該這樣舉例:“序數”與“基數”的區別,序數表達事物位置的上下前后順序,如門牌號、發票號、座位號、學生證號等。基數則表達事物的多少、物品的個數、物質的質量、面積體積的大小等,序數只能是自然數,而基數可以是自然數,也可以是分數或者小數,前面不能加“第”的數是基數,如“第6名學生”和“6名學生”,前者“6”是序數,表示某學生的位置,后者“6”是基數則表示學生的數量。用此方法能達到同中求異,異中求同的效果——由比較產生、形成學生的形象記憶法。

三、規律記憶法

規律記憶法是尋找事物的內在規律,抓住其規律進行記憶的方法。數學知識間有其內在的聯系和規律,如德國數學家高斯在上小學時通過觀察1+2+3+……+99+100=( ),發現了等差數列求和的規律。我在教學數位時,對如何記憶個位、十位、百位、千位、萬位等它們間的進率,結合本地區學生年齡特點和認識規律,利用計數器引導學生找出數位相鄰單位間進率都為10,因此學生明白了從十位退一,當10;從百位退一,也當10;千位退一,還當10…個位滿十向十位進一,十位滿10向百位進一……掌握了這個規律學生記起來就能化難為易——由規律循導形成學生次第遞進的記憶方法。

四、歸類記憶法

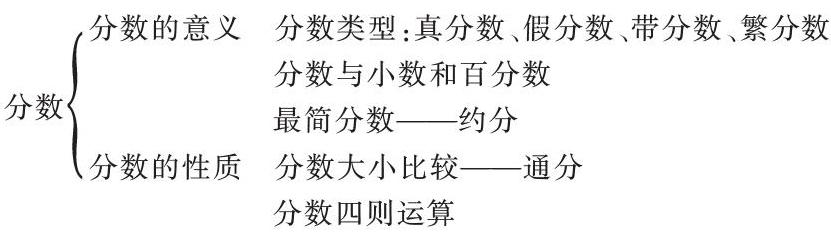

歸類記憶法是按照事物的同一特點或屬性,把有聯系的知識予以整理進行分類構成系統的一種記憶方法。例如,在鞏固分數這部分內容時,我的分類如下:

通過歸類可使學習形式求同存異,歸碼檢索,達到舉一反三的記憶功效。

五、重點記憶法

隨著年級的升高,學生所學的數學知識越來越多,要想記全記牢很不容易,因此我們可以采用“由點到面”的重點記憶法,即記住重點內容,如記住了分數應用題常用的數量關系,標準量×對應分率=比較量,就可以推導出“標準量÷比較量=對應分率;比較量÷對應分率=標準量”的數量關系,這樣去記,不僅減輕了記憶的負擔,而且提高了記憶的效率。

六、聯想記憶法

聯想是一種特定的想象,是根據某一對象而回想起同它聯系的另一對象的記憶方法。例如,在講授“百以內的數”時,聯系學生常見的“119”“110”“122”等三位數,讓學生聯想這些數在生活中的含義,以此激發學生學習數學知識的興趣,鞏固所學知識。在學習了“比的性質”后,我引導學生聯想分數的基本性質以及比和分數的關系,對比的前項后項和比值與分數的分子、分母、分數值進行比較后,進而引導學生聯想到商不變的性質以及比、分數與除法的關系,收到了良好的教學效果。

綜上所述,記憶的方法是靈活多樣的,只要切合實際,因人因材施教,就可以激發學生的學習積極性和求知欲,增強學生的科學思維和記憶能力,從而提高課堂教學效果和學生的整體數學記憶能力。

參考文獻:

[1]陳琪.小學數學教學中的有效記憶方法[J].教育,2017(44).

[2]吳正憲.小學數學課堂教學策略:師生互動共同創建有效課堂[M].北京:北京師范大學出版社,2010.

[責任編輯 杜建立]

作者簡介: 潘小紅(1978.7— ),男,漢族,甘肅隴西人,中小學二級,研究方向:小學數學教育教學。