高職現代師徒制人才培養模式研究

周愛美

摘 ?要:文章以實際的校企合作產教融合班為研究對象,總結了廣廈學院實行現代師徒制過程中的經驗:校企雙方通過共同制定專業人才培養方案、培養制度和課程標準;以及更進一步地,共同確定人才培養模式、建立互聘互用的教師隊伍、共同探討就業問題等措施,提升了現代師徒制人才培養的效率和成果,為后續進一步深化教學改革和推進校企合作產教融合探索理論基礎。

關鍵詞:產教融合;現代師徒制;人才培養方案;人才培養模式

中圖分類號:C961 文獻標志碼:A 文章編號:2096-000X(2019)12-0150-03

Abstract: This paper takes the actual production-education integrated class of university-industry cooperation as the research object, and summarizes the experience in the implementation of modern mentorship system of the Guangsha college: the university and the enterprise jointly develop the professional talent training program, training system and curriculum standards, and they furthermore propose the measures such as jointly determining the talent training mode, establishing the teacher team with mutual employment and jointly discussing the employment issue, which has improved the efficiency and results of the training of modern mentoring system, and laid a theoretical foundation for further deepening the teaching reform and promoting the integration of school-enterprise cooperation, production and teaching.

Keywords: integration of industry and education; modern mentoring system; talent training program; talent training model

現代師徒制的概念自國外產生并引進國內,己有二十多年,近年來更成為我國學者對人才培養方式改革的研究熱點。特別是自2014年《教育部關于開展現代學徒制試點工作的意見》發文之后,更成為這一領域的熱門話題。至今,全國已經有幾百所高校及企業參與了“現代師徒制”試點探索。

浙江廣廈建設職業技術學院自2014年以來,積極響應教育部號召,參與“現代師徒制”探索:尋找與學校各專業對口的企業進行“現代師徒制”試點,推進產教融合校企合作,走出了一條有自己特色的現代師徒制之路:通過校企雙方共同制定人才培養方案、共同制定培養制度和課程標準、共同制定管理細則、以及校企雙方互聘互用的教師隊伍等,構建校企“雙主體”育人機制,形成了適合機電一體化專業與企業合作的特有模式,取得了一定的成效。

一、校企合作產教融合的具體實施過程

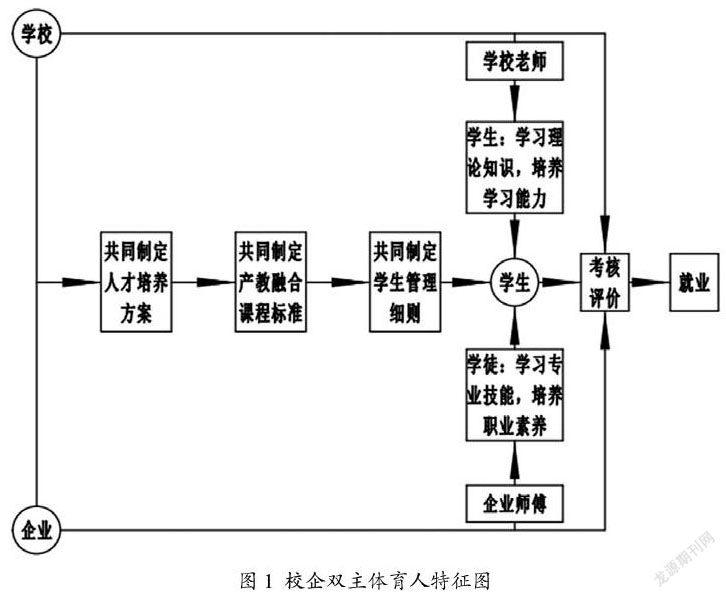

校企合作產教融合過程中,校企雙方圍繞人才培養方案、培養模式、課程標準的制定,以及學生管理細則,就業等問題進行多次探討和研究,形成了一套本專業與企業相契合的“雙主體”育人機制(見圖1。校企雙主體育人特征圖)。

(一)校企共同制訂專業人才培養方案

校企合作產教融合,其最終目的是——學校利用企業的先進設備,新技術,新工藝為教學服務,讓學生所學與市場接軌;企業是想通過校企合作產教融合培養適合自己企業的技術技能型人才,減少企業后續培養的成本。從這一目的出發,廣廈學院提出了結合學校教育知識理論體系和企業生產實際,校企雙方共同來制定專業人才培養方案的新型人才培養方案制定方法。

在產教融合班的人才培養方案制定過程中,校企雙方經過多次討論和研究,最終確定產教融合班的人才培養目標為:車磨銑高級工、工藝工程師、質量工程師、設備維護人員等。這樣一來,學生在產教融合期間就可以根據自己的職業發展方向選擇一個目標發展。產教融合課程分為兩條主線:其一是以企業生產的電機為載體,從電機零件的設計、制造,電機部件制造,到電機整機的裝配、調試和檢驗,作為一門綜合性的課程。其二是結合機電學生的特點和企業設備種類多樣、設備技術先進的優勢,以傳統設備和一些特定設備為支撐,開設一門“設備故障檢測與維護”先進技術課程。其他的專業基礎課程則圍繞以上兩門產教融合課程開設,為產教融合綜合奠定學生的理論基礎。

(二)校企共同制訂培養制度和課程標準

圍繞人才培養方案確定的人才培養目標,借鑒校企各自在前期的經驗和不足,確定本次產教融合班流程為:首先,在學校學習完整的知識體系,奠定理論基礎;其次,在產教融合期間結合特定的產教融合課程完成理論學習和技能培訓。

合作企業產品生產過程中所涉及到的崗位,可大致可分為以下兩個大類:一是純機械制造類的崗位——車工、磨工、滾齒工、鉗工等;二是機電結合的崗位——電機裝配與檢測、電機定轉子下線與檢測、設備故障診斷與維護等。

綜合崗位的需求考慮,開設兩門產教融合課程:《機電設備結構與裝調》、《設備故障診斷與維護》。

《機電設備結構與裝調》課程標準制定以企業產品種類為主線,貫穿電機制造的各個環節:在理論課時,講解電機結構、性能、零部件整機的制造工藝以及性能的檢測方法。實踐課時則以具體生產崗位為基礎,結合理論體系進行各種實踐技能操作。

《設備故障診斷與維護》課程標準制定結合企業現有設備:普通車床、磨床、數控車床、滾齒機、數控銑床等,理論課時進行電氣原理的分析,實踐課時則進行電氣故障診斷;判斷機械結構的磨損情況,進行機械結構修復等。

兩門課程與企業實際緊密結合,理論體系和技能培訓安排均根據企業實際產品和具體生產設備進行深度的整合,力求做到內容豐富,與實際崗位聯系緊密。

(三)校企共同確定人才培養模式

在精準的人才培養定位下,確定產教融合期間學校老師與企業師傅“1+1”型的人才培養模式。在人才的培養過程中,一般通識課與專業基礎課程的教育在學校進行,產教融合綜合課程則在企業完成。學生在完成基礎理論課程學習后,進入企業完成產教融合的綜合課程的學習和技能培訓。

產教融合期間,學校老師以理論指導為主,技能培訓為輔,培養學生的學習能力。企業師傅則以技能培訓為主,理論為輔,培養學生的職業素養。“雙導師”“1+1”相輔相成,共同完成產教融合的培養目標。

(四)校企共同制定管理細則

由于現代師徒制在我國尚處于試點和探索階段,其保障主要來源于政策層面,如國務院發布的《關于加快發展現代職業教育的決定》和教育部出臺的《關于開展現代學徒制試點工作意見》等,并未完善相應的法律法規。校企共同商討并不斷更新、完善管理細則就顯得尤為重要。

1. 管理細則的制定

現代師徒制人才培養中的“雙主體”是學校和企業都是辦學育人的主體,校企合作對學生進行共同培養、管理和評價。因為學校和企業作為兩個主體,存在著各自獨立的主體因素:對學校而言,要滿足理論課時要求,要滿足知識體系完整要求,又要培養學生技能。對企業而言,企業有自身的盈利需求,即使為支持教育可以不盈利或減少盈利,但絕不可能因為校企合作而影響企業正常運營,產生負面影響。所以管理細則的制定就要兼顧校企雙方,既要保證完成學校固定的知識體系教學任務,實踐任務等固定教學任務,又要兼顧到企業正常的生產秩序,確保學生在企業產教期間不能影響到企業的正常生產。

產教融合的特殊形式,從企業的角度出發,對學生的管理不能直接按照企業學徒的管理模式來進行,校企應兼顧到學生實際“雙身份”存在,因此,在管理細則的制定上,以獎勵為主,設置了以校企共同考核的“產教融合獎學金”激勵學生。

2. 制定彈性實習實訓管理辦法

產教融合過程中,學生的“雙身份”給學校老師管理和企業生產秩序的管理都帶來了很大的困難。產教融合實施的初期,學生換了環境更改了教學模式,帶著對新知識的求知欲和新模式的好奇:以前只能在書本上看到圖片,現在則能一邊拿著實物,一邊聽老師講解和分析,后續甚至能夠在企業師傅的指導下,自己參與其制造過程。此時,學生的學習狀態比較好,配合程度比較高。但一段時間過后,學生習慣了新的教學模式,好奇心漸漸消失,同時,技能的培訓需要不斷的重復操作,學生會出現“厭煩”情緒,或在崗培訓過程中積累“疲勞”或“煩悶”心理。這些負面因素不斷影響學生的學習狀態,使學生配合程度也越來越不理想。根據前期經驗,校企共同制定了輪崗計劃,并針對個別學生特殊情況,預留一定的機動崗位。

為了更好的激勵學生,增強學生的“學徒”的意識,在校企雙方的討論下,企業更特別設置了以企業師傅為考核依據的“特別獎學金”來鼓勵學生,特別獎勵人數覆蓋面達產教融合總人數的30%以上,這一措施有效的激發了學生的學習熱情。

(五)校企互聘互用的教師隊伍

校企合作、產教融合過程中,師資隊伍的配置會直接影響產教融合的效果。學校老師有豐富的理論知識,企業技師有豐富實踐經驗,將兩者有機的融合,就能組成一支適合開展產教融合學生授課的師資力量,這也是產教融合師資隊伍建設的努力方向。

本屆合作班的理論體系老師都具有中級以上職稱,都有制造型企業工作經驗的老師,甚至還有一位老師曾經供職于合作企業研發中心和產品工程技術中心,對企業產品和制造過程都很熟悉,這就成為學校老師和企業技師溝通的關鍵橋梁。企業派出的技能導師則是一線技師和工藝工程部的高級技師,操作技能嫻熟,操作技術精湛,是學生的技能奮斗目標。

在教學過程中,校企雙方老師定期進行教學研討,探討理論與技能的結合方法,尋找最佳結合點。校企定期召開學生座談會,了解學生的學習情況,尋找學生在理論學習和技能培訓中的問題。校企雙方信息互通,問題共同解決,形成真正的“雙導師”的育人團隊。

(六)校企共同商討學生就業問題

校企合作產教融合教學結束后,學生在企業的留存率,也是校企合作一直在探索和努力的問題。如何平衡“校、企、生”三方的“責、權、利”是現代師徒制校企合作中的一大難點。校企合作的過程中,學校能夠將企業的資源納入教學資源,提升教學效果;學生能夠使用企業平臺學到了技能,企業滿足學校及學生的需要,投入“人、財、物”,則是為了獲得更多的應用人才。

經過校企雙方多次洽談和討論,本著“校、企、生”三者之間“自由、平等”的原則,在產教融合之前簽署“校、企、生”之間的“三方協議”,里面特別規定,產教融合結束之后,企業與學生之間遵守“雙向選擇”的原則。與其他校企合作的現代師徒制協議不同,“雙向選擇”的原則,一方面為學生解除后顧之憂,同時也體現了合作企業在這一方面的文化自信,制度自信和待遇自信,與習近平總書記所提出的“三個自信”原則不謀而合。

二、校企合作過程還需不斷改進和完善的要點

經過校企的長期磨合以及不斷實踐的經驗,在后續的產教融合過程中校企雙方還需要在以下方面不斷加強合作和建設。

(一)進一步健全產教融合專業教學資源庫

健全產教融合專業的教學資源庫,是校企一直在共同努力的目標。學校在2018年10月設置了專業素質建設專項資金用來完善各種教學資源庫的建設,實訓實驗基地的建設和改進等。合作企業也給予了相應的支持,允許將企業新技術、新工藝納入教學資源庫,推動校企共享。

雖說在合作過程中,校企共同開發了產教融合的課程,根據企業產品以及生產情況形成了課程知識體系,但是由于客觀條件的限制,形式不夠多樣化,上課時間和模式也存在著限制。在后續的資源庫建設中,可不斷添加微課、微視頻等資源,加強網絡平臺的建設,開設網絡課程,理論上課時間和上課地點可以根據學生時間自行安排把握,只要在規定的時間學完課程任務,完成考核即可。

(二)推進專業獨立實訓基地的建設

目前的實訓基地是企業真實生產,實訓基地的建設主要來自企業,所以實訓的安排需要服從于企業生產,嚴格按照輪崗機制進行實訓崗位的安排,無法靈活調整的。在后續的產教融合實訓基地建設過程中,校企雙方如果能建立起獨立的實訓基地,利用企業的真實產品,即使實訓時的生產節奏感比企業實際生產節奏稍慢,只要產品的質量要求與企業保持一致,學生就能按計劃進行輪崗和理論學習,不再被企業生產計劃所框定,還能分擔一定的生產任務,同時達到了學生實訓的效果。

(三)打造“雙師型”教師隊伍

合作班的“雙導師”是由學校老師和企業技師組成,在師資隊伍上是實現了學校老師和企業技師的雙導師。但在客觀上,學校老師缺乏企業經驗,而企業技師則缺乏完整的理論體系,會操作難表達。隨著合作的深入,學校老師進入企業參加實踐培訓,提升實踐技能,同時,企業技師也可以進入學校開展理論培訓,形成理論體系,最終打造出一支既有技能又有理論的“雙師型”師資隊伍。

三、結束語

以校企合作產教融合的實踐經驗來說,現代師徒制人才培養還需要校企政三方的共同努力。2019年1月4日國務院印發了《國家職業教育改革實施方案》,提出“在開展國家產教融合建設試點基礎上,建立產教融合型企業認證制度,對進入目錄的產教融合型企業給予‘金融+財政+土地+信用’的組合式激勵,并按規定落實相關的稅收政策。”這也預示著從2014年出臺《教育部關于開展現代學徒制試點工作意見》以來,對于產教融合的學校和企業,教育部門從榮譽激勵,會逐步轉化為實際激勵,也將會更有利于產教融合的更深層次的推進,增強校企雙方產教融合的信心。

參考文獻:

[1]錢廷仙.契約關系完善與現代學徒制推進[J].江蘇經貿職業技術學院學報,2019(1):65-68.

[2]張健.深化產教融合、校企合作三題[J].當代職業教育,2019(1):4-8.

[3]楊銓,韓志剛.現代學徒制人才培養模式探索[J].合作經濟與科技,2018(11):96-97.

[4]董薈.淺談職業教育校企深度合作問題與對策[J].中國校外教育,2019(2):157-158.

[5]李東明,張琳,張麗娟.淺談基于校企合作的高校雙師型專業教師隊伍的建設[J].高教學刊,2017(1):154-155.

[6]劉素軍.現代師徒制教學模式的知識管理路徑研究[J].黃河水利職業技術學院學報,2017(10):55-59.

[7]徐國慶.我國職業教育現代學徒制構建中的關鍵問題[J].華東師范大學學報(教育科學版),2017(1):30-38.

[8]黃文偉.現代學徒制項目評價指標體系研究[J].中國職業技術教育,2016(3):69-74.

[9]英玉.高職機電一體化技術專業現代學徒的實踐研究[J].山東工業技術,2018(1):30.