物理經典模型在高三校本作業研發中的應用

戴文龍

【摘 要】以學生學情為出發點,以考試大綱為指導,以經典模型為載體,有意識地控制好題量和難度梯次結合經典模型研發符合校情、學情的校本作業,提高學生解決問題的能力。物理學科的題目其呈現方式往往是基本模型+條件+算法。可以說經典模型是生活問題與物理知識間的一座重要的橋梁。從而使他們在面對新情境時,能靈活應用經典模型解釋新現象。

【關鍵詞】校本作業研發;經典模型;遷移能力

【中圖分類號】G633.7? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1671-8437(2019)28-0181-02

隨著人們對高質量教育的需求快速增長,各種復習材料應運而生,新物理試題鋪天蓋地而來,“題海”己不足以形容新題輩出的情況。從實踐角度看,大量的解題對學生的學業水平的提高起到一定的促進作用,但同時也要清楚地看到大量刷題明顯給學習者帶來不小的課業壓力。兩者存在一定的矛盾,如何解決?怎樣才能在題海之中,另辟蹊徑?我們認為可以以經典模型為舟,暢游題海。近年來筆者與同事,嘗試著以學生學情為出發點,以考試大綱為指導,以經典模型為載體,進行高三校本作業研發,有意識地控制好題量和難度梯次,得到師生的肯定,收到較好的效果[1]。

物理學科的題目其呈現方式往往是基本模型+條件+算法。可以說經典模型是生活問題與物理知識間的一座重要的橋梁。怎樣才能發揮好這橋梁的作用?首先我們要對經典模型的屬性、特征、規律有較為深入的理解。如以斜面經典模型為例,進行一些探討。

1? ?模型分析

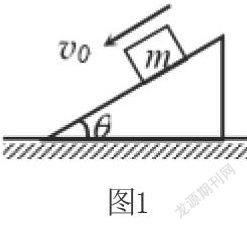

如圖1斜面與滑塊間滑動摩擦μ,斜面始終靜止

(1)μ=0,滑塊將做加速度為a=gsinθ的勻變速直線運動。

(2)以μ=tanθ,滑塊將勻速下滑狀態(υ0≠0)或恰好處于靜止狀態。(υ0=0),此時若在滑塊上加一豎直向下的力或加一物體,滑塊受到的合力還是為0,滑塊將保持原來的狀態。

(3)μ>tanθ,滑塊一定處于靜止狀態(υ0=0)或勻減速下滑狀態(υ0≠0),此時若在滑塊上加一豎直向下的力時加速度變大,加物體時加速度不變。

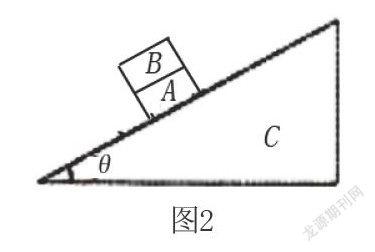

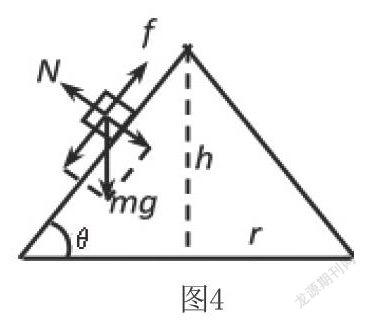

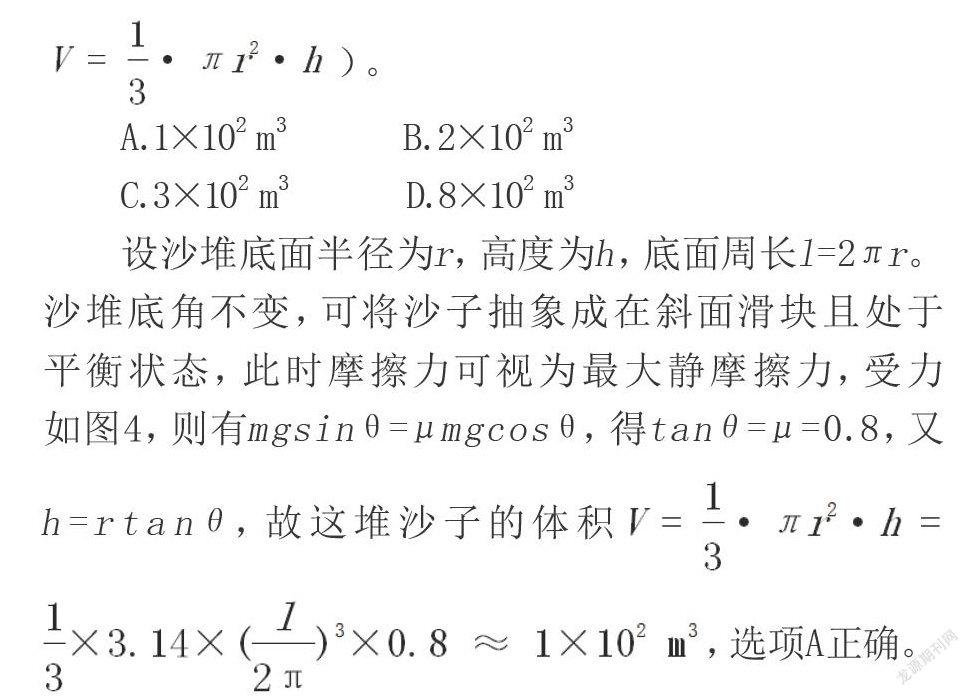

(4)μ 不變。 (5)若滑塊處于靜止或勻速下滑狀態,系統合力為零,可用整體法求出地面對斜面的支持力為(M+m)g,地面對斜面的摩擦力為0;若滑塊處于勻變速運動狀態,系統合力不為零,可用系統牛頓第二定律求出A地面對斜面體的支持力為(M+m)g-masinθ,地面對斜面體的摩擦力為macosθ;不論滑塊處于什么狀態,均可隔離滑塊,抓住滑塊的運動狀態求斜面對滑塊的彈力、摩擦力及作用力。 2? ?應用經典模型題例分析 在了解該模型的相關特征和屬性后,我們可以結合學生的學情進行選題組合。 例1.(多選)如圖2所示,將木塊A放在粗糙的斜面體C上,木塊A恰能沿斜面勻速下滑,斜面體C靜止不動。若在木塊A上再疊加一個質量相同的木塊B,兩木塊一起沿斜面下滑,下列說法正確的是(? ?)。 A.地面與斜面體之間沒有的摩擦力作用 B.地面對斜面體的靜摩擦力方向水平向右 C.兩木塊一定沿斜面向下做勻加速直線運動 D.兩木塊沿斜面向下仍做勻速直線運動 本題選題意圖:本題不僅有單物塊滑行,還在原有的基礎上加滑塊同速滑行,是基本模型的延伸。解析:對AB項、用整體法對A和C進行受力分析得,受重力等于地面的支持力,地面對斜面無摩擦力。對CD項,先對木塊A隔離分析,其勻速下滑,受重力、支持力和滑動摩擦力,根據平衡條件,有:平行斜面方向:mgsinθ-f=0,垂直斜面方向:mgcosθ-N=0 其中:f=μN,聯立有:mgsinθ-μmgcosθ=0,解得:μ=tanθ。 放上木塊B后,對A和B整體,其中重力的下滑分力G1=(2mg)sinθ與它的滑動摩擦力f′=μN= μ(2mg)cosθ=(2mg)sinθ相等,則可推斷整體將做勻速直線運動,故選:AD。 可視學情做條件變化:如加B木塊質量可以與A的不同結果會怎樣?或者釋放后的滑塊是以加速度a勻加速下滑的,則情況會是怎樣的?一步一步引導學生了解模型特性。當然到一定階段,我們還可以加一些生活化的題型,訓練學生模型的遷移能力。 例2.(2019福建省省檢物理試題第17題)如下圖3,某實踐小組在沙料場中發現沙子堆積時會形成圓錐體,且堆積過程中圓錐體的底角保持不變。他們測得某堆沙子的底部周長約為30 m,沙子之間的動摩擦因數約為0.8,則這堆沙子的體積約為(圓錐體體積公式)。 A.1×102 m3? ? ? B.2×102 m3 C.3×102 m3? ? ? D.8×102 m3 設沙堆底面半徑為r,高度為h,底面周長l=2πr。沙堆底角不變,可將沙子抽象成在斜面滑塊且處于平衡狀態,此時摩擦力可視為最大靜摩擦力,受力如圖4,則有mgsinθ=μmgcosθ,得tanθ=μ=0.8,又h=rtanθ,故這堆沙子的體積,選項A正確。 如上例將經典模型與校本作業研發相結合,搭配老師的物理模型的教學,可以使學生對復雜的物理現象、問題形成多維度、更深入的理解,從而使他們在面對新情境時,能靈活利用經典模型解釋新現象,想出解決問題的辦法。同時通過實際問題與經典模型的對接會極大激發學生學習物理的積極性。這樣不僅提高了學習的質量和建模能力,還使學生從根本上掌握解決物理問題的辦法,從而順利到達題海的彼岸。因此,結合經典模型研發符合校情、學情的校本作業,提高學生解決問題的能力是行之有效的方法[2]。 【參考文獻】 [1]江欣力.編制高中物理校本練習的著力點[J].福建基礎教育研究,2011(8). [2]胡生青,陳剛.從"問題情境"到"物理圖景"的關鍵——建立合理的物理模型[J].中學物理教學參考,2008(z1).