根植于生活的區域游戲中的“取”與“舍”

許韻

【摘要】隨著江蘇省課程游戲化項目的推進,幼兒園教師的理念已經發生了實質性的轉變。課程游戲化應該在幼兒園的一日活動中逐步推進,我園把區域游戲活動作為重點推進的環節,對區域游戲進行了探究。

【關鍵詞】課程游戲化;區域游戲;一日活動

隨著江蘇省課程游戲化項目的推進,幼兒園教師的理念已經在迅速轉變,幼兒園一日活動的安排發生了根本性的變化,更加自由、自主、開放、愉悅,真正體現了以游戲為基本活動的理念。教師以觀察、分析、回應幼兒行為的角色身份出現在游戲中,孩子們自己選擇、設計、調整、評價游戲,真正成為游戲的主體,老師和孩子們在游戲中成了共同成長的朋友,師幼互動發展到了一個全新的階段。

課程游戲化建設應該在幼兒園的一日活動中逐步推進,我園把區域游戲活動作為重點推進的環節。正如陳鶴琴先生所說:“孩子的知識是從經驗中獲得的,而孩子的生活本身就是游戲。”我園的科學探究特色活動“暢玩八節”與孩子的生活之初體驗的區域游戲活動會碰撞出怎樣的火花呢?

一、根植于幼兒興趣需要,對區域游戲主題進行取舍

我們中班年級組根據《幼兒園教育指導綱要》中提出的,幼兒的活動體現“既符合幼兒的現有水平,又有一定的挑戰性;既符合幼兒的現實需要,又有利于長遠發展;既貼近幼兒的生活來選擇幼兒感興趣的對象和問題,又有利于拓展幼兒的感知和視野”的總原則,在以尊重幼兒和支持幼兒探究天性為基點,構建以“暢玩八節”為主題的區域游戲中,教師通過觀察、分析和調整,與孩子們一起創設富有吸引力的游戲內容和游戲環境,在循序漸進的游戲進程中,促進孩子的發展。

游戲的主題名稱,以往基本都是老師根據材料確定的,這樣的結果往往導致老師確定的主題并不是孩子們喜歡的,孩子們不太會主動去關注老師設定好的東西。這次的“暢玩八節”,我們中班組的老師就一改以往的習慣,在班里先和孩子一起選舉,以幼兒的興趣為源泉創編出了“吃吃白相節”“嗨皮TOY節”“創意環保節”這三個大節。然后每班根據自己孩子的興趣又分別以面、蛋、小籠包、蓋子、洞洞、牌、瓶子、盒子為主材料,冠以“面面俱到”“蛋蛋之旅”“香香小籠”“蓋世英雄”“別有洞天”“王牌對王牌”“瓶藝咖秀”“盒樂融融”的美名。來自孩子們集體智慧的生動有趣的游戲名稱和來自生活的各種游戲材料,吸引了孩子們的注意,激發了孩子們參與游戲活動的熱情。

二、根植于幼兒的游戲經驗,對區域游戲材料進行取舍

1.不完全的材料引起了孩子們無窮的樂趣

皮亞杰提出:“兒童的智慧源于材料。”區域活動的教育功能主要通過材料來表現。區域活動材料越豐富,越別致,越多樣,越不完全,幼兒在操作的過程中就會變得更聰明,更自信,更大膽。孩子們在選擇區域活動主材料的時候結合自己的本班節日特色選擇了面、蛋、小籠包、蓋子、洞洞、牌、瓶子、盒子等融入區域活動,充滿了趣味性。

例如在中七班的科學區中,孩子們根據老師提供的“憤怒的小鳥”的籃筐,嘗試了幾個既有趣又能獲取知識的小實驗。利用杠桿原理,把球彈進球筐中,球成了孩子們手中的“憤怒的小鳥”;使用不同形狀的圈吹泡泡,讓幼兒觀察吹出的泡泡是什么形狀的并記錄下來;自己用不同材質的罐子底做帆船,探索哪種材質的帆船跑得快;還有將洞洞的鐵架子懸掛在頂上,使水管兩頭從架子的洞洞中穿過,這樣兩個小朋友就可以玩傳聲筒游戲了。這幾個游戲因為孩子和老師的奇思妙想,既蘊含了豐富的科學小原理,又讓孩子們玩得不亦樂乎。

2.不斷調整的材料增強了孩子們挑戰的勇氣

材材料的投放需要不斷調整,隨著幼兒探索過程的時間長短、興趣的變化而有所增減或調整。例如中五班的“小籠變身一條街”是孩子們比較喜歡的地方,老師們為孩子提供了真實而生活的實物——面粉、搟面杖。“面粉加水會怎么樣?加多少水,面粉才會變成一個面粉團呢?怎么把一坨面團用搟面杖搟成面皮呢?”這些問題都需要孩子們一次次操作,一次次嘗試才能得出結果。在一次次嘗試中,師幼共同制作了步驟圖,其中,和面時要加多少水,我把它量化成幾杯水的記錄表形式,多加一杯水,孩子們就多記錄一杯,通過記錄表中杯子數量的增加,孩子們準確地記錄了面粉和水的比例。

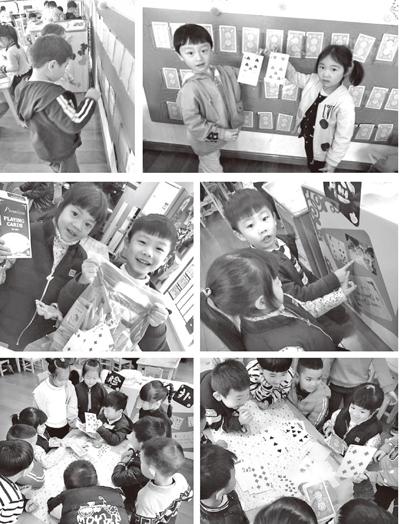

又例如,在中二班的益智區中玩“翻翻樂”的小朋友。經過一段時間的“比大小”游戲,老師發現孩子對“比大小”的結果輸贏已經不是很在乎了。孩子的興趣點反而轉移到了翻牌這個動作上來。后來孩子們再玩紙牌,孩子倆一起數著“1、2、3、翻!”然后同時把紙牌翻過來。因為翻牌動作整齊一致,又有口號可以喊,因而孩子們開心地笑出聲來。

針對孩子喜歡翻牌這一動作超過了“比大小”的游戲。老師反思應該是孩子對“比大小”已經熟練掌握了,沒有挑戰難度就失去了玩的興趣。怎么樣可以讓紙牌游戲的難度增加?于是老師就有意引導孩子們開始設計“翻翻樂”的游戲計劃。將游戲板塊設計于墻面,將三維空間充分地利用起來,增加了多款紙牌和翻牌高手的獎章。翻翻樂由兩個孩子一起玩,兩人同時選擇一張牌,喊口號同時翻轉,如果數字(花色)一致,則可以消掉兩張牌,當所有的牌都消掉以后,就能成為“翻牌高手”。經過區域材料的調整和游戲內容的調整,游戲情節就更加豐富深入,每次都成為孩子的首選目標,孩子們覺得好玩,積極參與其中,過程專注持久。孩子們根據自己能力選擇材料進行游戲,經過努力完成任務,獲得知識和技能,收獲成功和喜悅,也增強了他們不斷深入探究學習的信心和勇氣。在以后的游戲中,我們將會追隨著孩子的興趣點,不斷調整游戲的元素。

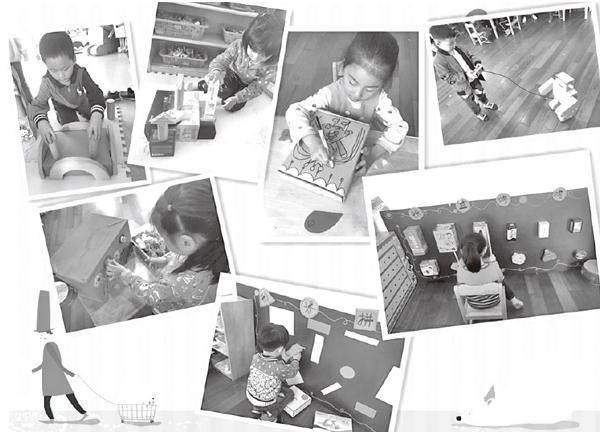

3.開放性的材料激發了孩子們無限的潛能

在區域活動中,教師為幼兒提供開放性的材料,幼兒可以按照自己的愿望、興趣和能力,選擇喜歡且愿意做的活動。寬松的氛圍、愉悅的情緒,是幼兒積極思考和創造活動得以發生的前提條件。

例如在中四班的益智區中,老師將盒裝巧克力的放置臺卡在大小適宜的盒子中間,進行適當的顏色標注裝飾,放入彈珠和筷子便成為幼兒練習使用筷子的游戲工具。通過游戲和老師的指導,幼兒能在快樂中掌握正確的拿筷子的方法,同時還發展小肌肉的動作。除此之外,在和同伴對手游戲的同時也增強了幼兒競爭意識和自信心,可謂是一舉多得。

他們還將迷宮建立在盒子之中。立面的小草狀的紙片粘貼成為迷宮的障礙,以動物造型作為操作主角(固體膠的蓋子),底部加上吸鐵石,可手拿大吸鐵石放置在盒子底部進行操作,運用吸鐵石的特性幫助小動物找到終點。該游戲不僅發展了孩子的小肌肉,使幼兒的手眼協調和控制力也得到了很好的發展,并對磁鐵的特性有了進一步的了解。

又如盒子在角色區的改造使用。盒子被包裝改造成小汽車的造型,在盒子兩端穿線背在孩子的雙肩,幼兒便成了小司機,可以開著汽車去“旅游”。孩子們樂于參加這種開汽車的游戲,鮮艷的車身是吸引幼兒的一個原因。在游戲中,幼兒自然地掌握了鉆和穿的能力,并發展了腿部肌肉和規則意識,區域游戲的樂趣在幼兒的自主活動中得到提升。

在中一班的包裝坊制作的過程,孩子們靈敏地發現了面面是有各種各樣的牌子的,他們的興趣點又遷移到了各種面面的商標上,于是老師就讓孩子們親手繪制自己的面面商標。另外有些小朋友覺得剪貼面面包裝袋上的信息好麻煩,不如自己來制作一個面面包裝袋。于是“自制手繪面面包裝袋”這個活動又應運而生了。

可見,游戲材料的開放性使幼兒在操作、游戲活動中放開了手腳,積極主動地探索,促進了幼兒潛在創造力的發展。

三、根植于幼兒的游戲場,對區域環境進行取舍

為了凸顯環境在孩子教育中的作用,“讓環境會說話、讓環境更好地服務于幼兒的發展”,各班老師均和孩子們合作創意,創設了主題突出,布局合理、美觀,受孩子喜歡,具有很強的操作性和參與性的游戲場所。

1.創設能對話的環境

走進中五班,黑白、咖色和肉色為主色調。在教室西面利用柜子和KT板制成的屋頂、桌子圍合成一個店面的樣子,取名“尋香記小籠”,墻上掛上“南翔小籠、常州小籠、蟹粉小籠、鮮肉小籠和灌湯包”五種小籠牌子,因為五種小籠的外形很有特點,能讓幼兒在玩的同時感受到五種不同種類的小籠包外形特點。通過古樸的色調、“尋香記小籠“店面形象、小籠包蒸籠等仿真的玩具,孩子們仿佛置身于小籠包子店,形象逼真。

如果你走進了中六班,你可以看到一輛奔馳的火車,每節車廂都是用不同的蓋子進行裝飾,分別是火車頭“蓋世英雄誕生記”,車廂“蓋子大變身”“蓋子大調查”“我設計的蓋子”三大板塊,上面呈現的內容都是孩子們參與制作的物品和照片。主題墻的上方也是親子合作制成的蓋子畫,將我們的整個主題墻變得豐滿、有趣和實用。孩子們置身蓋子的世界,充滿了童趣和快樂。

2.創設有間隔的空間

在我們的區域活動空間中有明確的間隔,老師也是通過隔板、小型儲物柜、小圍欄等方式設置區域界線,使得活動區域之間有明確的間隔。一方面,避免幼兒因隨意串區造成對其他幼兒領地的擅自侵入,引發心理不適;另一方面,明確的界限也使幼兒對區域有歸屬感,從外在確定了幼兒的領地,增加了對互動區活動的興趣。

詩詩人惠特曼曾說過:“有一個孩子每天向前走去,他看見最初的東西,他就變成那樣東西,那樣東西就變成了他的一部分。”我們給予孩子區域游戲中的體驗就是那“最初的東西”,長大后他就會變成那樣的人。盡管幼兒區域游戲的發展面臨很多挑戰,但我們愿在區域游戲中,一路陽光,一路美好地陪伴著孩子們。

課程游戲化對我們的教師有了更高的挑戰。老師們從一開始的不適應,不會觀察孩子,不會分析孩子的心理,不會根據孩子的身心發展需要和學習特點去回應孩子,逐漸變得會從孩子的視角出發去觀察回應孩子,評價孩子的成長水平,設計和調整活動計劃。老師們獲得了比較大的成長,這是一種蛻變。課程游戲化,老師們累并快樂著。

【參考文獻】

[1] 陳阿娟.善于觀察理解幼兒的游戲行為[J] .家教世界,2016(3).

[2] 許乃文.在學習性區域活動中提高幼兒的自主性[J]. 科普童話,2016(6).