巧用“四學”培養數學運算能力

葉薌

摘 要:數學運算能力在整個小學數學教學中占有重要地位,它直接影響著學生掌握數學知識、數學能力以及數學方法等。教師怎樣培養學生的運算能力呢?筆者將從預學、研學、固學、延學這“四學”淺談其見解。

關鍵詞:小學數學;運算能力;四學

中圖分類號:G623.5 文獻標識碼:A 收稿日期:2019-09-29 文章編號:1674-120X(2020)01-0073-02

一、自主預學,任務驅動

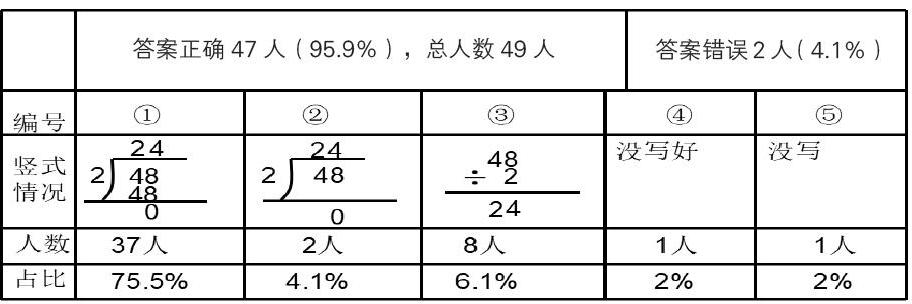

何謂預學?簡單地講,就是學生根據一定的要求提前學習。學生通過預學,對所教內容有了初步的了解,從而對數學學習有了信心,也會產生興趣。在教學中,如何根據教材和學情設計預學單,引導學生有效地自主預學呢?以筆者執教的“兩、三位數除以一位數”一課為例,基于對教材的分析,在前測時,通過以下三個問題來分析學生的原認知和預定教學目標。①用你喜歡的方式計算48÷2 ;②你會用豎式計算48÷2嗎?③關于除法的豎式計算,你有什么疑問?收集到的數據如下:

從以上的數據不難發現,學生們不曾掌握除法豎式的格式,出現了逐次運算的過程;不清晰除法豎式的結構,對為什么筆算除法要從高位算起沒有引起認識需求。

針對這種情況,筆者設計如下的預學單。

【我來研究】你會計算46÷2嗎?想一想怎么讓人看懂為什么這么計算的道理?

(1)你會用小棒分一分嗎?(畫一畫)我的分法是:

(2)你會口算嗎?(寫一寫)我的算法是:? ? ? ? ? ? ;

(3)你能試著用豎式算一算嗎?

【我來挑戰】 用豎式計算:? 42÷3

46÷2和42÷3選擇的這兩題和教材的題目并不相同,將首位能整除和首位有余數兩個課時的內容整合在了一起。為什么這么設計呢?和筆者一起看看。

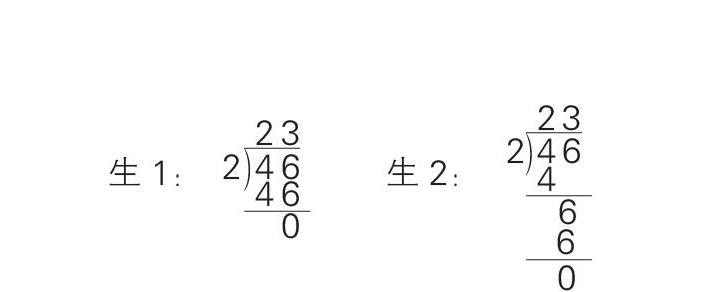

當遇到46÷ 2,學生學到的豎式應該是這樣的(見生1),可是學生們用這樣的豎式來書寫(見生2) :

這樣對嗎?是的,這兩種豎式都是對的,那為什么都是對的,可教的都是第二種呢?接著往下看,當遇到42÷3時,又該怎么列?學生們往往無從下手,因為此時4個十除以3得到余下的1個十,與個位上的2合成12,再除以3,所以,這個時候需要用分層寫的豎式。像這道題就能體現分層書寫的必要性。所以,筆者把兩個課時的內容整合在了一起,放在一個課時來研究,去體現學生學習的需要。

二、探索研學,多維互動

通過“預學單”的設計、使用和完善,讓學生帶著自己的理解和困惑走進課堂,改變了數學課堂的格局,讓數學教學從傳統的師生一問一答的“乒乓式”走向“基于學生已有學習的多維對話與深層建構的研學過程”。

在教學過程中,首先4人小組組內交流,交流“預學”時的知與惑,交流時要求學生遵循一定的規則,培養學生的表達與傾聽能力,而后進行集體建構。

問題一:你會計算46÷2嗎?想一想怎么讓人看懂為什么這么計算的道理?

學生的反饋如下:

生1:用“分小棒”的辦法把46根小棒平均分成兩份,每份是2捆另加3根,也就是23根,所以46÷2=23。

生2:先把40分成2個20,再把6分成2個3,最后20加3就等于23了。

生3:40÷2=20 , 6÷2=3, 20+3=23。

通過這樣“研學”,達到知識與能力的 “通融”,同時,也打通了“擺小棒、口算和筆算豎式”之間的聯系,從而達到有理、有法。

問題二:除法的豎式格式為什么要分層計算?

用豎式計算42÷3正如課前預設的一樣,學生們出現了兩種方法,引起學生的爭辯。分層豎式好在哪呢?在教師的點撥下,學生們再請出了小棒來幫忙,結合豎式把4捆小棒平均分成3份后,剩下1捆和2根,合起來12根再平均分成3份,每份4根。這樣將小棒和豎式一一對應,學生就明白了分層計算的道理。算理和算法是運算能力的一體雙翼,通過以上兩個問題的研究,實現了兩者的有機結合,讓學生遵循著算理,發現算法、駕馭算法。

三、靈動固學,思維拔節

學生完成新課的學習之后,需要在實踐練習中鞏固新知,在回顧反思中內化拓展知識。固學的練習常有這樣的三個特點:適當的練習——熟能生巧,太多的練習——熟能生厭,過度的練習——熟能生笨。因此,在固學這個環節,教師要在“精”字上下功夫,來激發學生的學習興趣,提升學生的運算能力,同時,也能夠培養學生的觀察、比較、分析等能力。

本節課在“固學”這一環節,筆者設計這樣一道題:8□2÷4,下面的說法正確的是(? ?)。

(1)余數可能是12;(2)商可能是兩位數;(3)商可能是200。

商如果是200,□中可能填幾?如果得數沒有余數,□中可能填幾?□中最小填幾?

“固學”的形式很多,目的都是為了讓學生對新知識進行鞏固。在“固學”的環節中,教師要選擇合適的素材,把握好開放的度,才能讓學生的思維有質的提升。

四、鼓勵延學,知識聯通

“延學”是指知識、能力、情感等多方面的延伸。高效的數學課堂不僅要讓學生帶著“問題”進課堂,同樣,也要讓他們帶著“知識、能力、情感”等走出課堂,從而實現“前聯后延”。這樣的課堂才是豐厚的課堂。例如,“兩、三位數除以一位數”這節課課尾,教師以“通過前面的學習你還有什么問題嗎?”這一問引導學生回顧反思,為什么除法的豎式計算與過去的“加、減、乘”的豎式不一樣呢?其他運算都是從低位算起,除法為什么要從高位算起?……

教師通過微課播放“除法為什么要從高位算起?”這一知識的延伸,讓學生明白了為什么筆算除法規定“從高位算起”背后的道理。這一教學過程,學生不僅明晰了算理,也能從中感受到數學的簡潔,從而對數學的學習產生興趣。

數學運算能力的培養除了以上“四學”,還有很多培養學生“運算能力”的方法,始終都要從學生的興趣做起,達到算法入口、算理入心,最終提升學生的數學運算能力。

參考文獻:

[1]陸衛華.淺談如何提高小學數學教學互動的有效性[J].新課程導學,2013(3):69.

[2]瞿曉煒.談說理在數學教學中的作用[J].黑龍江教育,2000(12):20.