跨文化交際

周雨虹

摘要:最近,在一檔討論全球文化的節目《非正式會談》播出后,“社會時鐘”這個詞進入了大眾的視野,尤其是年輕一代的視線,引起了廣泛討論。本文將對比中美文化中的社會時鐘,探討形成差異的原因,把社會時鐘與跨文化交際聯系起來,并就由于社會時鐘已經產生變化,人們仍然堅持文化“刻板印象”的不合理性進行簡單說明。

關鍵詞:跨文化交際;社會時鐘;刻板印象

一、“社會時鐘”

最近,在一檔討論全球文化的節目《非正式會談》播出后,“社會時鐘”這個詞進入了大眾的視野,尤其是年輕一代的視線,引起了廣泛討論。那么,什么是社會時鐘呢?社會時鐘(Social Clock Concept),是文化決定論的三大主要觀點之一,最早由B·紐加滕和G·O·黑捷斯塔德在1976年提出。

具體來說,“社會時鐘”的觀點認為,文化不僅決定了人的行為,那些被文化期望和認可的行為也按照特定的時間順序組成了人生的某一部分。人的一生被其所處的文化分成若干階段,人們按照文化規定的時間以既定的速度經過各個人生階段。(1)“社會時鐘”也可以理解成一種社會期望,它由某種文化賦予,包含了諸如婚姻、生育、退休等標志性事件應該在生活中的某個時間發生的期望。“時鐘”指一個人需要在一生中的某個特定時期或年齡取得某些成就、完成某項事件;而“社會時鐘”是某個社會中存在的、不同階段的人類生活具有的共同信念。孔子的“吾十有五,而志于學。三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩”(2)就是有關“社會時鐘”的典型描繪。

二、不同文化中的“社會時鐘”

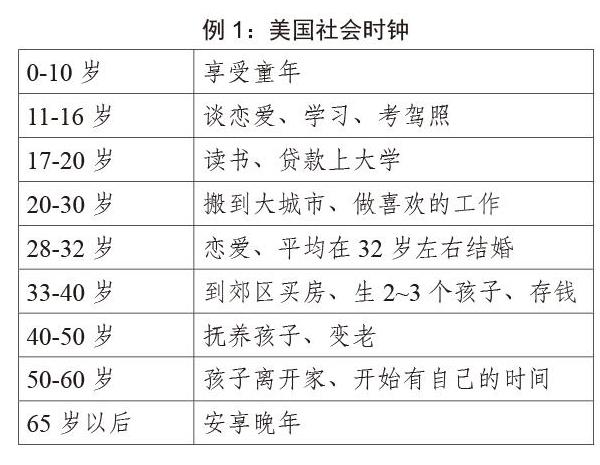

世界上每種文化的“社會時鐘”都不一樣,因為每個社會的價值觀都經過了幾個甚至幾十個世紀才形成。在人們的生活中,現有的文化不僅判定了某一具體行為是否可取,還規定了采取這種行為的時間,并將這種規定加諸于個體身上。換句話說,人的一生由這個人所生活其中的文化決定,并被存在于文化中的時間表劃分為固定的生命時段。由于西方遵循線性發展道路,東方強調生命的周期性,東西方社會因此形成了不同的“社會時鐘”:(見下表)

在美國,16歲就擁有駕照是一件很酷的事,人們把從家開車去學校當作某種儀式的完成。但美國的“社會時鐘”也催生出很多年輕人不負責任的性關系,出現了大量的未成年母親。而中國的“社會時鐘”像一出寫好的劇本:少年時被催著學習、承載著全家的希望;成年時被催著結婚生子、完成傳宗接代的任務;中年時被催著培育子女,為孩子創造更好的生活;老年時被催著幫忙帶娃,連跳個廣場舞都得從牙縫里擠時間;唯有快到人生的盡頭,時間才真正地掌控在自己手中……

那么,不同的“社會時鐘”與跨文化交際又有什么聯系呢?

三、“社會時鐘”與跨文化交際訓練

“社會時鐘”由背后的文化決定,了解了某一國家、地區或群體的“社會時鐘”,有利于人們了解時鐘背后的文化。在跨文化交際中,了解不同的文化、分析造成差異的原因,是跨文化交際訓練中常用的兩種重要方式。(1)

東西方社會由于各自不同的歷史,決定了二者的婚姻文化必然存在差異。(2)比如中國曾經是封建社會,長期受到儒家思想的影響,婚姻觀念比較傳統;而美國實行資本主義道路,追求獨立,婚姻觀念相對開放。反映到“社會時鐘”里,就出現了中國禁止早戀,但在完成學業后就要盡快結婚成家、延續香火的現象;而在美國,人們很早就可以戀愛,婚姻具有更深厚的感情基礎,是個人選擇,不會有太多來自長輩或家庭的壓力。

又比如,中國人講究“百善孝為先”。“孝”是儒家倫理思想的核心,孝順父母是中華民族的傳統美德(3),備受推崇。子女長大后要侍奉父母、回報父母的養育之恩;父母也通常和子女住在一起,幫忙照顧家庭、撫養兒孫,有的老人甚至還會幫子女買房買車。這種重視親情倫理的觀念也使得中國式大家庭愈加緊密,代際撫養呈現循環模式。而西方國家強調個人生活的獨立性,以核心家庭為主要組織形式:原生家庭與新建的核心家庭是相互獨立的,成年子女基本不和父母一起住,不用贍養父母;父母也很享受自己的生活,不會對子女抱有類似的期待。所以,中國人的一生陷入了學業、事業、家庭等問題的循環;而美國人則更多地為自己打算、享受生活。

四、“社會時鐘”的變化與刻板印象

在跨文化交際的過程中,人們常常在與某種文化接觸前,就產生了先入為主的印象,這些印象可能是負面的、也可能是正面的,叫做刻板印象。(4)在了解了某一文化的“社會時鐘”后,人們也容易產生刻板印象,比如中國人的一生就是拼命讀書、然后結婚生子、接著拼命工作、最后幫忙帶孫子;比如美國人一定早戀早育,私生活開放、甚至“混亂”。

盡管“社會時鐘”存在著文化上的差異,但在當今社會,不同文化中人們的年齡和人生大事之間的關系已經發生了變化。“社會時鐘”的“安排”的確容易讓人產生對某種文化的刻板印象,但由于人類生活的快速發展,跨文化交際的范圍越來越廣,人們普遍追求一種更加個性化的生活方式。年輕人中尤其流行理性、實際、合乎邏輯的生活態度。無論如何,由于生活中工作、人際交往、財富等方面的不確定性,加上自由意志的實踐,社會規范已經很少被遵守。因此,“社會時鐘”的概念,或者說生活中特定事件的特定“時間框架”已經不再適用。

有學者曾對不同年齡段的中國人進行過調查,得出了一個有趣的結論:人們對獲得第一份工作、結婚、生子、退休等人生事件的偏好已經發生了根本性變化。晚婚晚育、丁克、領養等現代生活方式得到了更多的關注。“社會時鐘”背后的觀念已經發生了變化,所以人們也不應該驚訝于“社會時鐘”的變化,畢竟在今天的文化中,“家庭”“婚姻”等制度本身就廣受質疑。所以,再用刻板印象去評價某個人、某個“社會時鐘”或者某種文化也是不恰當的。

五、小結

“社會時鐘”確實會給人帶來極大的壓力,但人們需要明白,“社會時鐘”到底是由誰決定的?文化由人類創造,所以“社會時鐘”怎么走、走多快,還是由人類自己決定。因此,當個體陷入“社會時鐘”帶來的叛逆和危機時,不要抱怨,而是要意識到,個體的每一次發聲或決定,都在改變著所處的“社會時鐘”的走勢。人們有理由相信,因為快速凝結的、全新的社會共識,由這一代人制定的時鐘,對下一代人所形成的“時差壓力”會越來越小。人們已經逐漸意識到,婚姻不再是幸福生活的必需品;人們也已經逐漸意識到,把價值支點由外部社會轉入內心更為重要。從這個角度講,人們正在調節“社會時鐘”的走向,拉大文化寬容的程度,而這一切,都將成為這個社會的文化標尺。也許這個社會的文化不一定會變成你喜歡的樣子,但未來的“社會時鐘”,一定會變得更加和諧與自由;在未來的跨文化交際中,人們也會變得更加尊重與包容。