ASIIN認證驅動下的產教融合工程師聯合培養模式的研究與實踐

黨曉圓 李潔 汪紀鋒

摘要:如何通過產教融合實現高校人才培養服務于地方經濟社會發展,文章以校企協同產教融合為途徑,結合工程教育認證體系,以校企聯合舉辦的“智能制造工程師班”為例,從校企聯合培養應用型人才新模式、構建一體化工程教育課程體系、搭建推進式產教融合平臺、健全“雙師”素質教師隊伍建設機制等方面對所做工作進行了闡述,為地方應用技術大學產教融合培養適合產業發展的人才提供思路與借鑒。

關鍵詞:產教融合;工程教育認證;ASIIN認證;協同育人

工程教育認證強調以學生為中心,ASIIN認證是歐洲認可的德國學科專業認證協會的認證體系,以工科和理科為主,充分考慮利益相關者、高等學校、科學界和職業實踐機構等諸多因素,并在定期與利益相關者協調的基礎上不斷完善高校發展方向,提高教育教學質量,深化內涵建設。近年來,我校緊密圍繞學校辦學定位和人才培養目標,結合學校現有的運行資源和辦學特色,以工程教育認證為驅動力,堅持深度融合、共同發展、積極合作、多方參與、試點先行、分類推進為指導思想,開展產教融合工程師聯合培養,致力于提升工程應用型人才的培養質量。

一、構建校企聯合為載體的智能制造工程師培養模式

(一)引進德國ASIIN認證,校企協同培養國際化工程人才

根據學校實際情況,引進德國最權威的自然工程學科領域高等教育學位認證機構——ASIIN工程教育認證體系,以指導專業建設及產教融合工程師的聯合培養。在工程教育認證的驅動下,開展產教融合,校企協同培養工程師,研究并實踐“工程教育認證+企業進課堂+課堂進企業”的育人體系。以課程模塊化為基本思路,以學生為中心,從專業特色及目標培養、課程結構、考試的組織、學校教學資源、質量管理、教學文件及其透明度、多元化與機會均等、畢業生競爭力、學位課程與人才市場需求的匹配度、合作企業在課程開發方面的參與度等方面進行了研究實踐。

(二)以工程教育認證理念為引領,實踐產教融合工程師培養

在ASIIN認證先進理念的引導和推動下,學校根據應用型人才培養過程中專業具有交叉學科的特點,緊跟“工業4.0”和“中國制造2025”的發展綱要,以機械設計制造及其自動化專業的改革發展為背景,實踐傳統教學方式和模式的轉變,并與企業聯合舉辦“智能制造工程師班”,實踐“企業進課堂,課堂融行業”的“2.5+1.5”人才培養模式,以達到學生畢業后就能成為一名合格的智能制造工程師,能直接勝任智能制造類工作崗位。

工程師班旨在突顯“工匠”潛質的智能制造技術,主要培養能夠滿足智能制造工程領域的生產實踐需求,具有扎實專業知識和智能制造工程能力,具備機械工程基礎、控制技術、機械設計、智能制造設備系統設計和智能制造加工技術的基礎知識與應用技能,擁有創新意識和團隊合作精神,能勝任智能制造領域內的工程設計、設備制造維護和運行管理等方面工作的高素質智能制造工程師,并為培養從事智能制造工程項目設計與開發的設計制造型工程師打下堅實基礎。該班級已招生兩屆,每年從機械設計制造及其自動化和機械電子工程兩個專業學生中選拔10%~20%的學生組成試點班。

(三)對接智能制造產業需求,深化產教融合,實踐“2.5+1.5”

“智能制造工程師班”采用“2.5+1.5”的人才培養模式,前兩年在學校接受教育部所要求的大學基礎課程學習,重點完成機械制圖、三維建模、理論力學、材料力學等基礎課程的學習。第三年開始進入學校聯合企業培養階段,其中前半年時間進行專業課及技能學習,采用課堂教學與現場實戰相結合的教學方式,在課堂中引入企業真實項目進行實戰,讓學生在課堂上可以感受企業氛圍和情景,進行實際項目的訓練,以便學生理解如何在實踐中應用知識;后半年在企業進行實踐,將專業課程放到企業進行學習,充分利用企業優秀的實踐教學資源和優秀的工程師資源,學習完成實戰課程,使學生在工廠實際生產環境中完成全部專業課程的學習。第四年,在企業進行生產實踐和畢業設計,同時形成實際工作能力。在大三和大四這兩年中除了培養學生的實際動手能力外,還應在專業課程教學中,強調并注重培養學生的學習能力,借鑒德國應用技術大學經驗,讓學生有足夠多的時間完成自學。

校企“2.5+1.5”聯合培養智能制造工程師的模式是將企業的工作培訓和技能培訓提前到大學階段完成,不僅可以加強學生實踐能力的培養,提升學生的社會適應能力,而且縮短了新員工到企業的適應期。學生畢業后就能夠勝任崗位工作,為企業帶來人才效益和經濟效益。這種聯合培養模式實現了高校、企業和學生三方的“共贏”。

二、構建“四位一體”工程教育課程體系

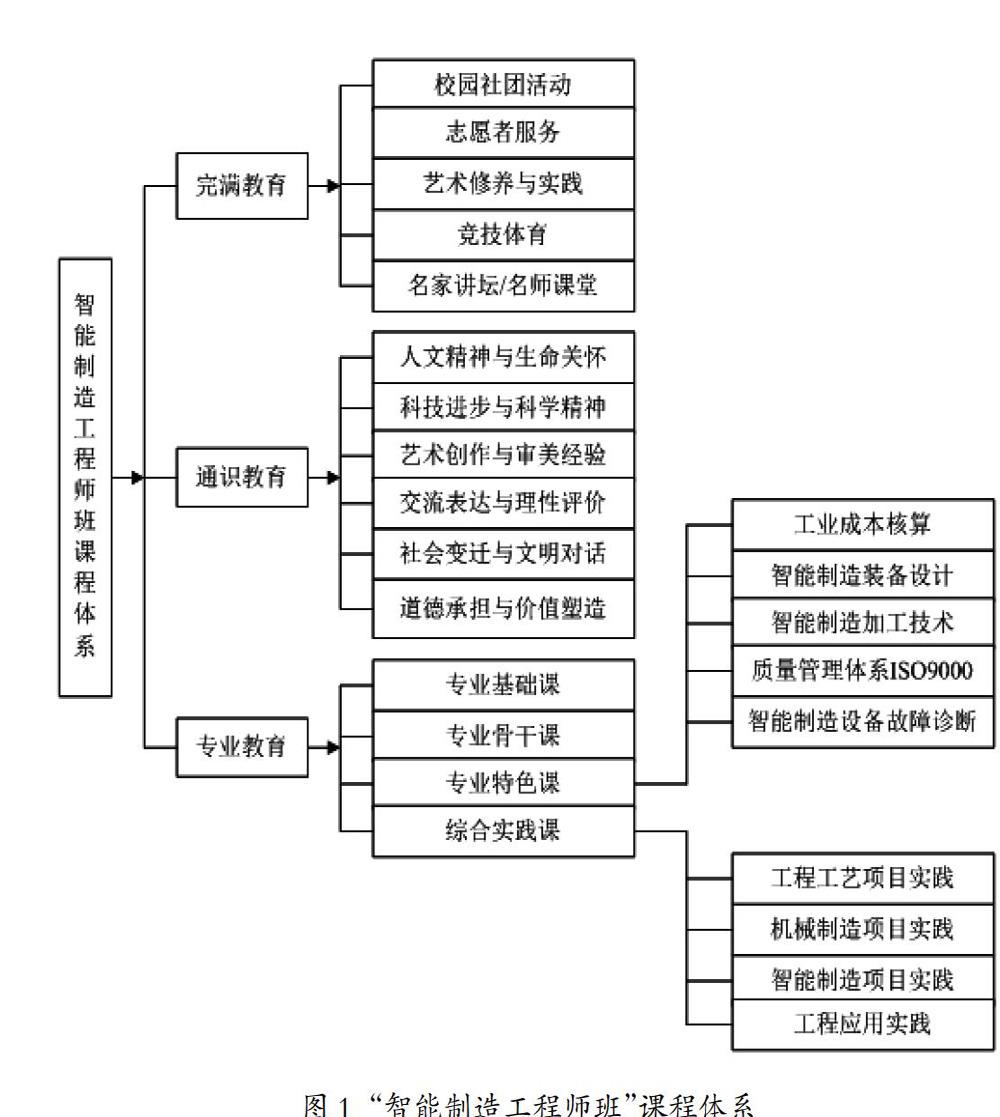

課程體系是實現人才培養目標的重要載體,學生的知識、能力和素質結構與之密切相關。應用技術大學的課程體系應根據工程教育的理念,適應新一代信息技術、智能制造工程、智能化生產和建設一線的技術實踐需要,注重培養學生的專業技能與綜合素質,整合創新所學專業領域的最新技術、制造工藝和設計方法,關注學生的創新意識和能力培養。根據ASIIN認證體系理念,構建“三位一體”的工程教育課程體系,需要打破以往單一學科知識的傳統堆砌,加強相關學科間的交叉融合。“四位一體”課程體系旨在培養學生的綜合素質,以培養學生的工程實踐能力為核心,同時培養學生的終身學習能力和社會適應能力。

“智能制造工程師班”課程體系在遵循我校“商科教育+完滿教育+通識教育+專業教育”四位一體培養模式的前提下,其專業教育課程體系不同于機械設計制造及其自動化和機械電子工程專業的課程體系。以智能制造產業需求為依據,根據生產和服務的真實技術及過程,與企業共同構建了多學科交叉融合的課程體系。體系中課程設置集專業基礎課程、專業骨干課程、專業特色課程和綜合實踐課程于一體,以培養學生的技術技能和創新創業能力為重點,體現“企業進課堂,課堂融行業”的教學模式。首先,根據企業實際需求,將智能制造技術、成本核算、質量管理等相關知識融入體系,課程內容反映了學科的交叉性、綜合性和前沿性,刪除過時和陳舊的內容,在掌握學科基礎知識的前提下增加綜合性課程的比例,如加入了“智能制造裝備設計與故障診斷”“智能制造加工技術”“質量管理體系ISO9000”“工業成本核算”等課程。其次,加強通識課程、完滿教育課程和領導力課程的設置。通識課程注重拓寬學生視野,提升文化品位,培養學生的科學精神和人文素養;完滿教育主要培養學生具有優良品格、氣質、社會溝通能力和綜合能力;領導力課程主要培養學生的管理技能。第三,強化實踐教學環節,培養學生綜合實踐能力。這是培養工程師的關鍵。學生的知識水平主要體現在他們的實際動手實踐能力上;在課程設計的基礎上,增加項目實踐;通過項目實戰,讓學生參與到企業智能產品的設計、開發、維護和管理等過程,同時鼓勵學生積極創新。如加入了“工程工藝項目實踐(工程圖學、金屬工藝學、機械工程材料、機械設計、智能制造裝備設計、液壓傳動技術)”“機械制造項目實踐(普通機加應用、數控編程、先進制造技術、智能制造設備故障診斷、智能制造加工技術)”和“智能制造項目實踐(機電控制、電氣控制、傳感器應用、檢測技術、PLC創新技術與應用)”。“智能制造工程師班”課程體系如圖1所示。