在變式探究中培育幾何直觀素養(yǎng)

溫暉

[摘? 要] 培育初中生的幾何直觀素養(yǎng)是值得探討的課題. 數(shù)學(xué)章節(jié)復(fù)習(xí)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)復(fù)習(xí)課的育人功能,培育學(xué)生的數(shù)學(xué)核心素養(yǎng),增強(qiáng)學(xué)生的數(shù)學(xué)自我效能感. 變式探究是培育學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng)的有效方式. “數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題”是培育學(xué)生幾何直觀能力的重要載體.

[關(guān)鍵詞] 初中數(shù)學(xué);幾何直觀;變式探究;章節(jié)復(fù)習(xí);兩點(diǎn)距離

如何培育初中學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng)是初中數(shù)學(xué)教學(xué)的重要課題. 《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》(以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》)指出:“幾何直觀可以幫助學(xué)生直觀地理解數(shù)學(xué),在整個數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)過程中都發(fā)揮著重要作用.”[1]

筆者認(rèn)為,數(shù)學(xué)章節(jié)復(fù)習(xí)不是課本知識的簡單重復(fù),應(yīng)該梳理知識形成能力,實(shí)現(xiàn)復(fù)習(xí)課的育人功能,增強(qiáng)學(xué)生的數(shù)學(xué)自我效能感,著力提升學(xué)生的數(shù)學(xué)核心素養(yǎng). 變式探究是培育學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng)的有效方式. 數(shù)軸是培養(yǎng)初中生幾何直觀的第一個核心概念. 本文以“數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題”的章節(jié)復(fù)習(xí)為例,分享筆者的實(shí)踐與思考.

教學(xué)設(shè)計

案例? 數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題

1. 教學(xué)內(nèi)容解析

教材地位:數(shù)軸是初中數(shù)學(xué)的核心概念. 《標(biāo)準(zhǔn)》要求:“能用數(shù)軸上的點(diǎn)表示有理數(shù),能比較有理數(shù)的大小.”“借助數(shù)軸理解相反數(shù)和絕對值的意義,掌握求有理數(shù)的相反數(shù)與絕對值的方法,知道|a|的含義(這里a表示有理數(shù)).”

數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題涉及數(shù)軸、相反數(shù)、絕對值、有理數(shù)運(yùn)算等基礎(chǔ)知識,具有一定的綜合性. 解決問題,要求學(xué)生利用數(shù)軸的幾何直觀,運(yùn)用數(shù)形結(jié)合、分類討論、化歸轉(zhuǎn)化等數(shù)學(xué)思想方法. 因此,數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題是培養(yǎng)學(xué)生幾何直觀的重要載體.

教學(xué)重點(diǎn):數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題.

教學(xué)難點(diǎn):數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題.

2. 學(xué)生學(xué)情分析

從知識基礎(chǔ)來看,剛?cè)氤跻坏膶W(xué)生在“有理數(shù)”一章(《義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)教科書·數(shù)學(xué)》 〈人教版〉七年級上冊)的新課學(xué)習(xí)中,對用數(shù)軸上的點(diǎn)表示有理數(shù)已有初步認(rèn)識,知道相反數(shù)與絕對值的幾何意義,能用數(shù)軸上點(diǎn)的移動解釋有理數(shù)加減運(yùn)算的結(jié)果,但利用數(shù)軸的幾何直觀處理相關(guān)問題的能力尚待進(jìn)一步提升.

從思維基礎(chǔ)來看,剛?cè)氤跻坏膶W(xué)生解決數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題是有困難的,主要表現(xiàn)在三個方面:一是問題表征有困難,這類問題需要學(xué)生選擇合適的表征形式去審清題意;二是方法選擇有困難,這類問題需要學(xué)生選擇數(shù)形結(jié)合去解決問題;三是分類討論有困難,這類問題中表示數(shù)的點(diǎn)的位置往往不確定,容易出現(xiàn)“對而不全”.

3. 教學(xué)目標(biāo)設(shè)置

(1)通過數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題的復(fù)習(xí),促進(jìn)學(xué)生對數(shù)軸、相反數(shù)、絕對值和有理數(shù)加減運(yùn)算法則的深刻理解.

(2)通過數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題的復(fù)習(xí),進(jìn)一步提升學(xué)生的幾何直觀能力.

4. 教學(xué)策略選擇

本節(jié)課主要采用問題驅(qū)動策略和變式探究策略.

5. 教學(xué)過程設(shè)計

在設(shè)計理念上,基于“人人都能獲得良好的數(shù)學(xué)教育,不同的人在數(shù)學(xué)上得到不同的發(fā)展”的課程理念,基于數(shù)學(xué)章節(jié)復(fù)習(xí)的目標(biāo)定位,在章節(jié)復(fù)習(xí)教學(xué)中尋找發(fā)展學(xué)生數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)的方式和方法. 為此,在“有理數(shù)”章節(jié)復(fù)習(xí)中,筆者選擇數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題,力圖培育學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng).

在課堂操作上,本節(jié)課采用如下操作程序:復(fù)習(xí)回顧——變式探究——反饋評價——總結(jié)提煉——布置作業(yè).

教學(xué)環(huán)節(jié)1:復(fù)習(xí)回顧

將復(fù)習(xí)內(nèi)容問題化,用4個問題引領(lǐng)學(xué)生回顧所學(xué)知識.

問題1:數(shù)軸與普通直線有何不同?怎樣用數(shù)軸表示有理數(shù)?

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生復(fù)習(xí)數(shù)軸的三要素.

問題2:設(shè)a為正數(shù),怎樣用數(shù)軸表示-a?a與-a有何關(guān)系?

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生復(fù)習(xí)相反數(shù)的概念,用數(shù)軸解釋一個數(shù)的相反數(shù).

問題3:設(shè)a為有理數(shù),怎樣理解a?

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生復(fù)習(xí)絕對值的概念,從代數(shù)與幾何兩個角度表征絕對值.

問題4:在數(shù)軸上,點(diǎn)A,B分別表示數(shù)-2,3,能求出點(diǎn)A和點(diǎn)B的距離嗎?(依據(jù)《義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)教科書·數(shù)學(xué)》〈人教版〉七年級上冊第24頁“探究”改編)

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生計算數(shù)軸上兩點(diǎn)的距離,幫助學(xué)生利用有理數(shù)的減法或數(shù)軸上點(diǎn)的左右移動解決問題,為變式探究提供先行組織者.

教學(xué)環(huán)節(jié)2:變式探究

變式1:在數(shù)軸上,點(diǎn)A,B分別表示數(shù)a,b,則點(diǎn)A,B之間的距離AB=______(用含a,b的式子表示).

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生一般化,建構(gòu)數(shù)軸上兩點(diǎn)距離公式.

變式2:在數(shù)軸上,點(diǎn)A表示數(shù)-2,點(diǎn)B表示數(shù)b,若點(diǎn)A,B之間的距離AB=5,則b=______.

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生逆向思考,固化數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題的解決方法.

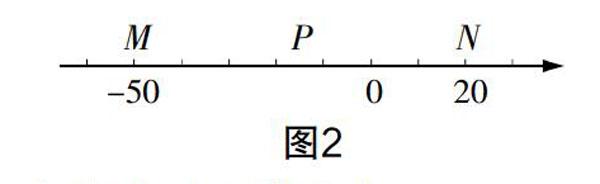

變式3:數(shù)軸上點(diǎn)M,N表示的數(shù)分別為-50,20,點(diǎn)P表示的數(shù)為x. 如果點(diǎn)P到點(diǎn)M、點(diǎn)N的距離相等,那么x的值是______.

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生化歸轉(zhuǎn)化,強(qiáng)化數(shù)形結(jié)合.

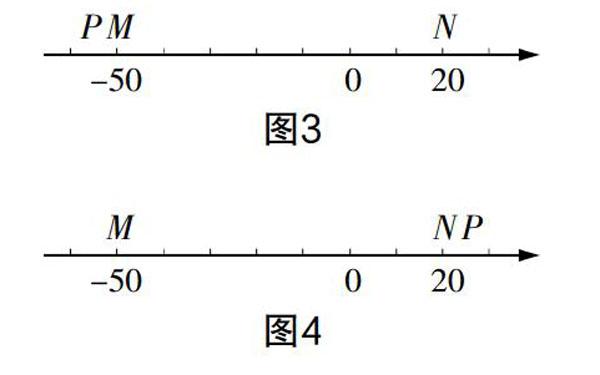

變式4:數(shù)軸上點(diǎn)M,N表示的數(shù)分別為-50,20,點(diǎn)P表示的數(shù)為x. 是否存在點(diǎn)P,使點(diǎn)P到點(diǎn)M、點(diǎn)N的距離之和是80?若存在,求x的值;若不存在,請說明理由.

設(shè)計意圖:引導(dǎo)學(xué)生類比遷移,學(xué)會講清道理.

問題5:比較變式2、變式3、變式4中的已知條件和解題目標(biāo),有何發(fā)現(xiàn)?反思變式2、變式3、變式4的解題過程,有何感悟?

設(shè)計意圖:引領(lǐng)學(xué)生解題反思,認(rèn)識數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題的結(jié)構(gòu)特征,積累解題經(jīng)驗.

教學(xué)環(huán)節(jié)3:反饋評價

(1)(2017年廣州市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試數(shù)學(xué)卷第1題)如圖1,數(shù)軸上兩點(diǎn)A,B表示的數(shù)互為相反數(shù),則點(diǎn)B表示的數(shù)為( ? ?)

A. -6 ? ? ? ? ?B. 6

C. 0 ? ? ? ?D. 無法確定

(2)在數(shù)軸上,點(diǎn)A向左移動2個單位長度到達(dá)點(diǎn)B,再向右移動5個單位長度到達(dá)點(diǎn)C. 若點(diǎn)C表示的數(shù)為1,則點(diǎn)A表示的數(shù)為( ? ).

A. 7B. 3C. -3 D. -2

(3)數(shù)軸上表示數(shù)-14和表示數(shù)5的兩點(diǎn)之間的距離為______.

(4)已知x為整數(shù),且-2 設(shè)計意圖:引領(lǐng)學(xué)生自我評價. 教學(xué)環(huán)節(jié)4:總結(jié)提煉 問題6:本節(jié)課學(xué)習(xí)了什么,同學(xué)們有何感悟? 設(shè)計意圖:引領(lǐng)學(xué)生歸納總結(jié),提煉數(shù)學(xué)思想方法. 教學(xué)環(huán)節(jié)5:布置作業(yè) (1)綜合運(yùn)用:七年級數(shù)學(xué)上冊第51頁第2題;七年級數(shù)學(xué)上冊第52頁第10題. (2)拓廣探索:數(shù)軸上點(diǎn)M,N表示的數(shù)分別為-50,20,點(diǎn)P表示的數(shù)為x. 若點(diǎn)P到點(diǎn)M、點(diǎn)N、點(diǎn)O(原點(diǎn))的距離之和是80,求x的值. 設(shè)計意圖:引領(lǐng)學(xué)生變式訓(xùn)練,強(qiáng)化數(shù)形結(jié)合、化歸轉(zhuǎn)化和分類討論等思想方法. 教學(xué)實(shí)錄 教學(xué)片段1:變式探究 師:將問題4一般化,可得變式1.(投影) 變式1:在數(shù)軸上,點(diǎn)A,B分別表示數(shù)a,b,則點(diǎn)A,B之間的距離AB=______(用含a,b的式子表示). 生1:AB=a-b. 生2:AB=b-a. 師:正確!為何有兩個表達(dá)式? 生3:因為a-b和b-a互為相反數(shù),所以它們的絕對值相等. 師:深刻!a-b的幾何意義是什么? 生4:a-b是數(shù)軸上表示數(shù)a的點(diǎn)到表示數(shù)b的點(diǎn)之間的距離. 師:類似地,a+b是數(shù)軸上哪兩個點(diǎn)之間的距離? 生5:a+b是數(shù)軸上表示數(shù)a的點(diǎn)到表示數(shù)-b的點(diǎn)之間的距離. 生6:a+b是數(shù)軸上表示數(shù)b的點(diǎn)到表示數(shù)-a的點(diǎn)之間的距離. 師:很好!下面交換問題4的條件與結(jié)論,可得變式2.(投影) 變式2:在數(shù)軸上,點(diǎn)A表示數(shù)-2,點(diǎn)B表示數(shù)b,若點(diǎn)A,B之間的距離AB=5,則b=______. 學(xué)生獨(dú)立思考后作答. 生7:b=3. 師:確定嗎?點(diǎn)B在數(shù)軸上的位置確定嗎? 生7:應(yīng)該是b=-7或b=3. 因為AB=5,點(diǎn)B的位置不確定,所以點(diǎn)B在點(diǎn)A的左邊或右邊,所以b的值為-2-5=-7或者-2+5=3. 師:正確!點(diǎn)A把數(shù)軸分成了左、右兩部分,點(diǎn)B落在哪個部分不確定,需要分類討論! 師:將變式2中的已知條件稍作變更,可得變式3. (投影) 變式3:數(shù)軸上點(diǎn)M,N表示的數(shù)分別為-50,20,點(diǎn)P表示的數(shù)為x. 如果點(diǎn)P到點(diǎn)M、點(diǎn)N的距離相等,那么x的值是______. 師:能畫數(shù)軸示意圖表示已知條件嗎?哪位同學(xué)來畫一下. 生8主動在黑板上畫圖,但畫好后又擦掉了. 師:你已畫了3次,但都擦掉了,有何疑惑? 生8:我不知道要不要標(biāo)注單位長度. 師:注意到單位長度,非常好!你覺得有必要把所有單位長度標(biāo)出來嗎? 生9:沒有必要,因為只畫示意圖,把點(diǎn)的相對位置表示清楚就可以了. 在黑板上畫圖的學(xué)生還是猶猶豫豫,教師請生9協(xié)助生8畫圖,得到了如下示意圖(圖2): 緊接著,生9講道理. 生9:因為MN的長度為70,除以2得到35,所以把點(diǎn)M向右平移35個單位長度,可得點(diǎn)P表示的數(shù)為-15. 師:為什么取70的一半?為何把點(diǎn)M向右平移?移動點(diǎn)N怎樣? 生9:因為數(shù)軸上點(diǎn)P滿足PM=PN,所以點(diǎn)P一定在點(diǎn)M、點(diǎn)N的中間位置,所以PM=MN=35. 把點(diǎn)M向右平移35個單位長度,可得點(diǎn)P表示的數(shù)為-15. 生10:把點(diǎn)N向左平移35個單位長度,也可得點(diǎn)P表示的數(shù)為-15. 師:非常棒!伸出你的雙手. 全班學(xué)生熱烈鼓掌. 師:停!將變式3中的已知條件再作變更,可得變式4.(投影) 變式4:數(shù)軸上點(diǎn)M,N表示的數(shù)分別為-50,20,點(diǎn)P表示的數(shù)為x. 是否存在點(diǎn)P,使點(diǎn)P到點(diǎn)M、點(diǎn)N的距離之和是80?若存在,求x的值;若不存在,請說明理由. 師:類比變式3的解法,能解決變式4嗎? 生眾:應(yīng)該可以. 學(xué)生動筆畫數(shù)軸示意圖. 教師巡堂后,請學(xué)生11在黑板上畫出如下示意圖(圖3、圖4): 師:你為何畫了兩個示意圖? 生11:點(diǎn)P的位置不確定. 由于PM+PN=80,MN=70,所以點(diǎn)P不可能落在線段MN上,只能落在線段MN之外. 師:很好!點(diǎn)M和點(diǎn)N把數(shù)軸分成了三個區(qū)域,先確定點(diǎn)P落在哪個區(qū)域. 由示意圖知,點(diǎn)P在點(diǎn)M的左邊,或者點(diǎn)P在點(diǎn)N的右邊,能求得點(diǎn)P表示的數(shù)嗎? 生12:點(diǎn)P表示的數(shù)為-55或者25. 師:為什么?能講清道理嗎? 生12:因為PM+PN=80,MN=70,所以點(diǎn)P在點(diǎn)M的左邊,或者點(diǎn)P在點(diǎn)N的右邊. 當(dāng)點(diǎn)P在點(diǎn)M的左邊時,如圖3,由PM+PN=PM+PM+MN=80,得PM=5,所以點(diǎn)P表示的數(shù)為-50-5=-55. 當(dāng)點(diǎn)P在點(diǎn)N的右邊時,如圖4,由PM+PN=MN+PN+PN=80,得PN=5,所以點(diǎn)P表示的數(shù)為20+5=25. 師:非常棒!掌聲響起來. 全班學(xué)生熱烈鼓掌. 師:停!這是一道存在性問題,怎樣作答? 生眾:數(shù)軸上存在點(diǎn)P,使PM+PN=80,點(diǎn)P表示的數(shù)為-55或者25. 師:正確!接下來,請思考問題5(投影): 問題7:比較變式2、變式3、變式4中的已知條件和解題目標(biāo),有何發(fā)現(xiàn)?反思變式2、變式3、變式4的解題過程,有何感悟? 生13:變式2給出數(shù)軸上兩點(diǎn)之間的距離,已知一個點(diǎn)表示的數(shù),求另一個點(diǎn)表示的數(shù). 生14:變式3給出數(shù)軸上點(diǎn)到兩個點(diǎn)之間的距離相等,已知兩個點(diǎn)表示的數(shù),求另一個點(diǎn)表示的數(shù). 生15:變式4給出數(shù)軸上點(diǎn)到兩個點(diǎn)之間的距離之和,已知兩個點(diǎn)表示的數(shù),求另一個點(diǎn)表示的數(shù). 師:變式2、變式3、變式4都是數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題. 生16:變式2、變式3、變式4的解題過程都是先畫數(shù)軸示意圖,再求點(diǎn)表示的數(shù). 生17:變式3、變式4的解題過程都是先轉(zhuǎn)化為兩點(diǎn)之間的距離,再求點(diǎn)表示的數(shù). 師:求解數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題要注重數(shù)形結(jié)合、分類討論. 教學(xué)片段2:總結(jié)提煉 師:(投影問題6)本節(jié)課學(xué)習(xí)了什么?有何感悟? 生18:學(xué)習(xí)了“數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題”. 生眾:求解“數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題”,要注重數(shù)形結(jié)合、分類討論、化歸轉(zhuǎn)化. 師:數(shù)軸是初中學(xué)習(xí)的第一個數(shù)形結(jié)合模型,同學(xué)們要學(xué)會用數(shù)軸處理問題!正如數(shù)學(xué)家華羅庚所說,“數(shù)形結(jié)合百般好,隔離分家萬事休”. 教學(xué)反思 “數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題”的復(fù)習(xí)教學(xué),注重發(fā)揮數(shù)軸的幾何直觀作用,學(xué)生經(jīng)歷了解決問題的過程,在變式探究中提升了初一學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng). 主要亮點(diǎn)如下: 1. 注重問題引領(lǐng) 本節(jié)課以6個問題引領(lǐng)學(xué)生學(xué)習(xí),較好地體現(xiàn)了教師的主導(dǎo)作用. 問題1、問題2、問題3將復(fù)習(xí)內(nèi)容問題化,有利于學(xué)生回顧所學(xué)知識;問題4引導(dǎo)學(xué)生計算數(shù)軸上兩點(diǎn)的距離,幫助學(xué)生利用有理數(shù)的減法或數(shù)軸上點(diǎn)的左右移動解決問題,為變式探究提供先行組織者;問題5引導(dǎo)學(xué)生解題反思,旨在引領(lǐng)學(xué)生認(rèn)識變式問題的結(jié)構(gòu)特征;問題6旨在引領(lǐng)學(xué)生積累解題經(jīng)驗. 在處理這6個問題中,學(xué)生較好地彰顯了主體地位. “問題引領(lǐng)”正是數(shù)學(xué)教學(xué)實(shí)現(xiàn)學(xué)生與教師“雙中心”的一個十分有效的手段[2]. 2. 注重變式探究 變式探究是促進(jìn)學(xué)生數(shù)學(xué)深度學(xué)習(xí)、提升數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)的有效方式. 本節(jié)課用變式1、變式2、變式3和變式4引領(lǐng)學(xué)生變式探究. 變式1基于問題4的一般化,建構(gòu)了數(shù)軸上兩點(diǎn)距離與兩個數(shù)差的絕對值的聯(lián)系;變式2基于問題4的逆向探求,固化了解決數(shù)軸上兩點(diǎn)距離問題的方法,強(qiáng)化了學(xué)生對有理數(shù)減法的幾何表征,學(xué)生認(rèn)識到分類討論的重要性;變式3基于變式2條件的變更,引領(lǐng)學(xué)生化歸轉(zhuǎn)化,強(qiáng)化了數(shù)軸的直觀作用;變式4基于變式3的解題經(jīng)驗,旨在促進(jìn)學(xué)生深度學(xué)習(xí),讓學(xué)生學(xué)會類比遷移. 這樣的變式探究對培育學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng)是富有成效的. 3. 注重講清道理 初中數(shù)學(xué)教學(xué)要注重數(shù)學(xué)思考,特別是在突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)的過程中應(yīng)該引導(dǎo)學(xué)生講清道理. 例如,本節(jié)課中的變式3是教學(xué)重點(diǎn). 在變式3的教學(xué)中,學(xué)生經(jīng)歷了處理“數(shù)軸上兩點(diǎn)之間距離問題”的思考過程. 首先,引導(dǎo)學(xué)生畫出表示PM=PN的示意圖并講清道理;其次,引導(dǎo)學(xué)生將PM=PN轉(zhuǎn)化為PM=35,從而解決問題. 又如,變式4是本節(jié)課的教學(xué)難點(diǎn)(也是教學(xué)重點(diǎn)). 在變式4的教學(xué)中,用啟發(fā)性提示語——“類比變式3的解法,能解決變式4嗎”,引領(lǐng)類比遷移,讓學(xué)生主動建構(gòu)解決問題的方法. 首先,讓學(xué)生畫數(shù)軸示意圖,學(xué)生在畫數(shù)軸示意圖中感悟分類討論思想;其次,啟發(fā)引導(dǎo)學(xué)生將題設(shè)條件PM+PN=80轉(zhuǎn)化為PM=5或PN=5;最后,引導(dǎo)學(xué)生講清道理,從而解決問題. 4. 注重提高學(xué)生的自我效能感 初中數(shù)學(xué)教學(xué)要注重提高學(xué)生的自我效能感. 研究表明,數(shù)學(xué)自我效能感是影響學(xué)生數(shù)學(xué)學(xué)業(yè)水平的重要心理因素,數(shù)學(xué)自我效能感水平與數(shù)學(xué)學(xué)業(yè)水平呈正相關(guān)[3]. 在數(shù)學(xué)課堂中,數(shù)學(xué)自我效能感水平較高的學(xué)生,積極參與數(shù)學(xué)活動,自主探究問題,自我評價意識較強(qiáng),善于反思提煉. 具有較高的數(shù)學(xué)自我效能感對于學(xué)生未來的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)是非常有幫助的. 因此,為了增強(qiáng)學(xué)生的數(shù)學(xué)自我效能感,在課堂教學(xué)中教師要鼓勵學(xué)生積極參與、自主糾錯、主動建構(gòu),要引導(dǎo)學(xué)生回顧反思、積累數(shù)學(xué)活動經(jīng)驗,要強(qiáng)化學(xué)生的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)動機(jī),要讓學(xué)生體驗到學(xué)習(xí)成功的快樂. 幾何直觀是初中數(shù)學(xué)教學(xué)要著力培養(yǎng)的核心素養(yǎng)之一,培育學(xué)生的幾何直觀素養(yǎng)是值得深入探究的課題. 參考文獻(xiàn): [1]中華人民共和國教育部制定. 義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)[S]. 北京:北京師范大學(xué)出版社,2012. [2]鄭毓信.數(shù)學(xué)教育的“問題導(dǎo)向”(續(xù))[J]. 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)參考,2018(11). [3]孫思雨,朱雁. 初中生數(shù)學(xué)自我效能感及其校準(zhǔn)性的調(diào)查研究[J]. 數(shù)學(xué)教育學(xué)報,2019,28(06).