敢“問”路在何方

摘 ?要:課堂提問能力是小學生參與數學學習的一種潛在能力。小學生數學課堂提問能力的高低,從一定層面上反饋了他們對數學知識的理解水平和掌握程度。筆者在小學數學教學實踐中,從“多管齊下,精準定位”“一問到底,靈活運用”“巧設情境,水到渠成”三大方面探索一條培養小學生課堂提問能力的有效途徑,激發了學生學習數學的興趣,提高了學生發現和解決數學問題的能力,發展了學生的創造性思維。

關鍵詞:小學生;數學課堂;提問能力;培養策略

一、緣起:剪不斷,理還亂

(一)傳統模式,根深蒂固

傳統的小學數學課堂教學是教師的“一言堂”“填鴨式”,學生始終被老師牽著鼻子走,沒有多少學習的積極性、主動性和探索性,學習效果不夠理想,更談不上創造性。如今,大多數偏遠落后農村地區的學校,小學數學教師們依舊采取上述教學模式。年紀大的老教師們,一時間很難適應新課改的要求,更是習慣于采取這種傳統的教學模式。因此,摒棄這種落后的,不能激發小學生數學學習興趣,埋沒學生創造能力的教學模式就顯得任重而道遠。

(二)生本模式,淺嘗輒止

新課程理念下的小學數學課堂教學,強調“以生為本”“知識的動態生成,倡導“學生為主體、教師為主導”,是一種具有人文關懷的教學模式。在這樣的大環境下,不少小學數學教師開始轉變觀念,在課堂上嘗試對學生課堂提問能力的培養,然而實際效果卻不盡人意。筆者曾對學校的小學生數學課堂提問情況進行了跟蹤調查。從學校一至六年級6個教學班,分別選擇了新授課、練習課、復習課等18節數學課進行了觀察分析,發現各年級的數學教師平均每節課提問數為37次,教師幾乎每分鐘就提出一個問題,而學生平均每節課的提問數僅為6次。從這個兩個數據中看出,數學課堂仍以教師提問為主,而學生的課堂提問時間非常有限。從學生的年齡和提問態度上看,低年級的學生由于年紀小,約束感不強,積極提問者較多,約占60%。隨著年齡的增加,中高年級學生提問的比例明顯的下降,提問比例僅為30%,約有6%的學生從不提問。在調查中發現不少學生都有這樣的想法:在課堂上,提出問題是數學老師的事情,我們只管解答。還有些學生認為,只有老師先教了才能提出數學問題。由此可見,小學生數學課堂提問意識淡薄,能力很弱。

(三)迷霧重重,無所適從

1.無從考核的“冠冕堂皇”

受傳統觀念的影響,教師在教學時一般更注重設計高質量的問題去引導學生解決問題,而忽視了小學生課堂提問能力的培養。有許多小學數學教師認為,學生能否順利地解答課堂內外作業和試卷上的習題是自己的核心教學任務,至于培養學生的“數學課堂提問能力”跟自己沒有多少關系,只要學生成績能考出來就行,而且上級部門沒有相關的考核要求。所以,培養小學生“數學課堂提問能力”就成為一句響亮的“口號”。

2.走馬觀花的“形式主義”

大多數小學數學教師缺乏引導學生進行課堂提問的有效策略。在教學中,他們只關注教師如何提出數學問題,啟發學生進行思考和解決,而給予學生主動提問的機會很少,甚至沒有。而且許多小學數學教師培養學生“課堂提問能力”的策略,只是一種襯托課堂熱烈的“走過場”形勢。他們一般會用的“口頭禪”主要有:“你還有什么疑問?”“你還能提出什么數學問題?”“你還有什么發現?”等等。這時,大多數小學生不知道該提什么數學問題,老師等待了一兩分鐘后就草草收場,無果而終。

3.重壓之下的“舉步維艱”

有些學校的師資力量相對薄弱,一個教師要兼好幾門學科、好幾個班的課程,這種現象在偏遠、落后的農村學校特別突出。因此,許多小學數學教師,在繁忙的教學工作中無暇顧及小學生“課堂提問能力”的培養,即使有個別學生提出了有挖掘價值和思考深度的問題,或是因為教師主觀方面的知識儲備不夠,或是因為怕耽誤課堂教學進度,總是被無情的“打壓”了。久而久之,學生就喪失了“課堂提問”的意識和興趣,漸漸養成“學而不思、思而不疑、疑而不問”的不良習慣。

(四)先天不足,無從下手

有些小學生由于性格內向、害怕老師批評或同學的笑話而羞于提出數學問題。隨著小學數學學習的深入,學生數學學習的興趣有所減弱,課堂提問的積極性也不高。一些學生很少主動地思考數學問題,根本不知道數學問題是怎樣產生的,更不知道哪些地方容易產生問題,直接導致不會提問。學生缺乏對已有知識的分析、歸納、總結的意識和能力,不善于利用元認知對學習進行檢查和評價,因而不能恰當地提出數學問題。

二、探究:培養小學生數學課堂提問能力的策略

(一)多管齊下,精準定位

根據隨堂觀察及與學生的交流發現,大多數小學生已經習慣于聽老師講授數學知識,課后通過作業、練習消化所學內容。此時,學生純粹是跟著老師亦步亦趨,沒有絲毫的主動性和探究精神。倘若讓學生通過自學的方式提出問題,他們很難發現并提出有價值的問題。所以,小學數學教師可以通過以下4個方面教學生如何發現數學問題,從而進行課堂提問。

1.提問從知識源頭中流出

小學數學教學內容的編排是根據數學知識結構的螺旋上升順序,以舊知識引發新知識的學習。所以,教師可以引導學生從舊知中進行課堂提問。

[案例1]人教版四下數學《小數加法和減法》出示課例,如右圖所示。

師:圖中所示是2004年雅典奧運會跳水比賽項目中,中國和加拿大兩國運動員的前兩輪成績,你從中能提出什么數學問題?

生1:中國隊前兩輪的總成績是多少?應該怎么計算?(學生看數據,想辦法計算,教室里沉默了一會。)

師:哪位同學會算?

生2:老師這些成績是小數的,我們可以先算整數部分的成績53+58=111分,然后再算小數的部分。哎,可是小數的部分我不會算!

師:誰有辦法來算小數部分的成績。(學生你看我,我看你,還是沒有同學想出辦法。)

師:大家可以從整數加法和小數加法的共同點上去想辦法解決。

生3:我覺得,兩個成績的小數0.4 和0.2可以不看小數點,把4和2加起來得6,然后在前面加上小數就是0.6了。

師:根據兩位同學的計算方法,我們可以得出一共是111.60分(板書)。那如何列豎式計算呢?大家可以跟整數加法做比較。

受教師啟發后,學生在草稿本上嘗試列豎式計算,通過與整數加法的比較得出計算法則。

【案例透析】上述教學中,學生已學過整數加法和減法的計算法則,教師充分利用這一點引導學生思考小數加、減法與整數加、減法的異同點。學生通過比較就可以提出有價值的問題:比如,小數加、減法計算時為什么不是末位對齊相加、減,而是小數點對齊相加、減?顯然,這就牢牢的抓住了小數加、減法的算理,同時也深刻地說明了小數加、減法這個新知是如何在整數加、減法的基礎上發展起來的。

2.提問從已有結論中產生

學生的思維發展是有個體差異的,有些學生對課堂學習的結論不能理解,或者只是機械的記憶,此類現象絕非個案。

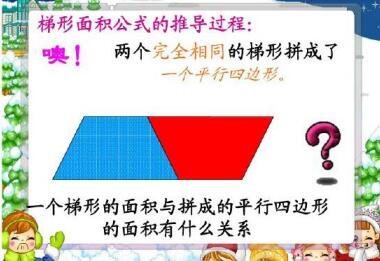

[案例2]在學習《梯形的面積》時,學生已經掌握長方形、平行四邊形、三角形的面積公式的推導方法。教師可以利用正遷移的力量,讓學生根據已學過圖形面積公式的推導方法去探究提問:

生1:老師,能否把一個梯形分割成兩個三角形A和B,其中三角形A以梯形的下底為底邊,三角形B以梯形的上底為底邊。推導出以下梯形面積公式:

梯形面積=三角形B面積+三角形A面積

=上底×高÷2+下底×高÷2

=(上底+下底)×高÷2

生2:我是這樣想的,將兩個形狀大小完全一樣的梯形拼成一個平行四邊形,每個梯形的面積就是所拼成的平行四邊形面積的一半。梯形的上底和下底之和等于拼成的平行四邊形的底,梯形的高等于平行四邊形的高,由此推導出:

梯形面積=平行四邊形的面積÷2

=(上底+下底)×高÷2

……

【案例透析】學生通過已學三角形、平行四邊形等面積方法,利用轉化的思想推導出梯形的面積公式。這種探索提問,有助于理解數學知識的生成過程,感悟基本的數學思想,促進知識的鞏固與拓展。

3.提問從習題解答中走來

在小學數學學習中,很多題目解法是不唯一的,教師應該鼓勵學生將自己的解法與其他同學分享,同時對已有的做法展開大膽地質疑:為什么要這么解?其他同學的方法,你是否能理解和掌握?

[案例3]例如,計算+++,有學生會想到通分,有學生想到將分數轉化為小數,還有的學生想到將分數轉化成圖形并通過圖形的面積求值。而對用圖形面積求值的方法,有的學生提出疑問:圖形是怎么畫出來的,為什么可以用“1—”來列式呢? ……

【案例透析】在小學數學教學中,遇到一題多解時,學生如果對特殊的解法有理解障礙,教師就可以引導學生相互提問是如何思考的。通過對不同解法緣由的追問,學生的解題思路就會漸漸開闊。

4.提問從綜合運用中生成

小學數學知識源于生活,又回歸生活。在綜合應用知識的過程中,引導小學生對知識進行歸納、整理、分類,有助于學生發現并提出數學問題。

[案例4]例如,學習“長方體的表面積”后,教師可以提供工具,讓他們測算粉刷教室的費用或制作一個魚缸的費用。這時,學生就會提問:墻壁上窗戶的大小要扣除嗎?門的大小能不能算?魚缸需不需要蓋子?等有關的數學問題。這時,教師可順勢引導學生展開交流討論。

【案例透析】學生在綜合應用知識的過程中提出上述實際數學問題,學生通過交流、討論,可以得出門窗、蓋子一類問題在求表面積時是要扣除的。這種提問交流學習的方法,既深化了學生對知識的理解,又幫助學生形成縝密的數學思維。

(二)一問到底,靈活運用

1.刨根追問

追問就是在某個問題得到肯定或否定的回答之后,順著其思路對問題刨根問底。它的呈現形式一般是直接提問:“為什么?”

[案例5]教學《倍的認識》一課時,一些學生對課本上的主題圖不太理解,學生就會提出如下:一行藍花2朵,另一行黃花6朵,為什么黃花是藍花的3倍而不是2倍?圖中的黃花為什么2朵2朵一圈?

【案例透析】數學概念具有二重性,既表現為一種過程操作,也表現為結構性。重視概念教學的兩個方面,有利于學生更好地理解概念的本質。在一連串的追問下,學生課堂提問能力提高了,對知識的理解透徹了,也鍛煉了發散性數學思維。

2.逆向提問

教師要鼓勵學生從現成結論的相反角度來提出問題,并讓學生來判斷真偽,從而鞏固所學知識。

[案例6]在教學《平行四邊形》時,有命題:長方形是特殊的平行四邊形。有學生會問:老師,平行四邊形是特殊的長方形嗎?為什么?

【案例透析】一般而言,原命題是正確的,學生可以通過對原命題的反問,來證明逆命題未必正確。反問法,就是考慮學生的認識局限性,從反方向來發問,驗證結論的正確與否。

3.類比提問

教師要鼓勵學生比較數學內容之間的異同點,從對比分析中提出有價值的數學問題。

[案例7]學習《倍的認識》一課,教師引導學生將倍與乘法、除法進行比較,同時比較數量之間的關系,倍與之前所學的除法有何異同。有學生問:“倍與乘法、除法的區別和聯系是什么?”

【案例透析】這里學生提出的問題是對新舊知識的辨析,通過辨析這三個概念之間的內在關聯,學生加深了對“倍”這一概念的理解。

4.合作提問

在小組合作學習中,教師可以利用“頭腦風暴法”鼓勵學生提出問題,讓學生共享智慧。

[案例8]在學習《各種統計圖的比較》時,教師可以提供學生參加各種體育活動的數據資料,讓他們在小組里交流可以怎樣清楚地展現每個項目的參與情況,并合作制作統計圖。在嘗試制作條形統計圖、折線統計圖和扇形統計圖的過程中,學生體會到了不同的統計圖在反映數據方面的特點。學生通過提問、交流得出:條形統計圖能直觀的看出數據的多少,折線統計圖可以清晰地反映數據變化的趨勢,扇形統計圖則可以很容易的看出每個項目占總體的比重大小。

【案例透析】當然,在運用“頭腦風暴法”之前,要建立和諧的提問氛圍,即先不要評價別人的問題,而要盡可能多的提問,也可根據別人的問題加工后提問。數學問題多了,學生的思路才能打開,綜合性的數學難題便能迎刃而解。

(三)巧設情境,水到渠成

小學數學教師可以通過有效的課堂情境創設,為學生提供寬松、自由、和諧的學習環境,調動學生提出數學問題的熱情,提高學習的積極性、主動性。

1.創設激趣情境,嘗試提問

教師要精心創設趣味性的教學情境,引導學生提出與學習過程有密切關系的問題,充分激起學生的思考,賦予思考過程以趣味性。

[案例9]在教學“分數與百分數的互化”時,學生有了百分數概念的知識準備,教學難度不大。教師可以在出示例題后,創設這樣的趣味情境:今天,老師送給同學們一個特殊的禮物——“?”好,請大家帶著問號去自學例題,對感到困難的地方打上“?”。把“?”打在哪里最合適?學生帶著有針對性的問題,開始了本節課內容的自學 ……

結果,學生提出了許多需要思考和解決的問題。

【案例透析】教師創設上面帶有趣味性的教學情境,就賦予了原本枯燥的數學思維過程以趣味性,激發學生在看書自學的過程中提出有價值的數學問題。

2.創設認知沖突情境,主動提問

教師要善于創設讓學生產生認知沖突的教學情境,使學生處于一種主動、活躍的思維狀態,進而感到自己需要問個“為什么?”“是什么?”“怎么辦?”。

[案例10]在學習《年、月、日》時,教師創設了如下情境:

師:“你們一年過幾次生日?”

生齊答:“我們一年過一次生日。”

師追問:“有不同的情況嗎?”

這時,一個學生舉手問:“我的一個好朋友今年11歲,但只過了3個生日,這是為什么?”

這個學生提出了超出學生常規認識的有探究價值的問題,激發了學生的探究欲望。

【案例透析】在課堂教學中多給學生創設一些引發認知沖突的情境,讓學生處于一種認知“不平衡”的心理狀態,學生便會自然的發問。

3.創設易錯情境,辨析問題

在課堂上,教師可以呈現一些學生易做錯的題目,讓學生去“犯錯”,再促使學生之間通過比較去“找錯”,進而借助于易錯題引發學生主動提問,最終發現正確的答案。

[案例11]在教學《平行四邊形的面積計算》時,教師提問:“如果把平行四邊形拉成長方形,它的面積和周長會發生變化嗎?如果發生變化,是變大還是變小了呢?”學生由于受到直觀思維的限制,給出的答案可能會各不相同。此時,學生可以把自己的答案跟其他同學的答案進行比較,在辨析中二度提問。最后,在比較真偽中得出正確的結論。

【案例透析】教師可以通過這樣的易錯點,進一步幫助學生鞏固長方形和平行四邊形之間變化的特點,從而引導學生主動的發現平行四邊形面積計算的方法。

4.創設活動情境,樂于提問

學生羞于提問、害怕提問、不會提問,大多是因為教師一般僅在課堂教學過程中組織提問,導致學生站起來提問的機會較少。所以,教師可以組織豐富多彩的活動鼓勵學生提問,給學生提供更多的提問機會。

(1)巧用筆記摘要法

學生在預習或自學新課過程中產生的問題可以寫在“提問筆記”上。課堂上有機會就及時提問,如果時間不夠也可以課后提問。教師在課堂中有針對性地組織學生開展討論,讓學生自己探索或在教師的指導下找到解決問題的方法。經過一段時間的學習,學生可以通過自己的“提問筆記”來復習檢查,找出學習中的不足。針對學生“提問筆記”的認真程度,評選每日、每周、每月的“好問之星”。

(2)組織小組競賽法

在課堂上組織以小組為單位的“提問競賽”,給學生提供靈活的提問平臺,讓每個學生勇于提問、善于提問、樂于提問。對于表現突出的小組成員,推薦他為全班同學介紹自己發現問題的方法,這樣既能使學生樂于提問,也能培養學生的勇氣和自信。

(3)舉辦交流會法

有些課的課前或課中,可以舉辦簡短的提問交流會,鼓勵學生圍繞所學的內容提問——問題不但要合理,而且要能問倒大家,看誰的提問最精彩。提問交流會的舉辦,有利于促進學生提問質量的提高、激發學生學習數學的熱情。

三、反思:積淀是金

學生的“課堂提問”給嚴肅、沉悶的數學課堂增添了一道靚麗的“風景”,帶給了師生激情、活力、歡聲笑語。通過探索實踐,本人所任教的班級學生在數學課堂上的提問次數有了明顯的提高,達到了15次左右,占師生總提問次數比例約為40%。那些勇于進行課堂提問的學生,成績有了較大進步。學生學習數學的興趣提高了,解決數學問題的方法多了起來。

可見,“課堂提問”的魅力是無窮的,它是學生開啟數學奧秘知識大門的金鑰匙。讓學生愛上“課堂提問”,是一件美妙的事。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定《義務教育數學課程標準(2011年版)》[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]楊海麗.在生活情境中,培養學生發現問題、提出問題的能力[J].小學教學,2013(9下).

[3]姚穎,劉建華.淺談小學生提出問題能力的培養[J].小學數學教育,2013(7/8).

[4]賈恩華.培養學生的數學問題意識[J].江西教育:綜合版,2013(11).

作者簡介:

潘有明(1987年)男,漢族,浙江杭州,年級備課組長/小學二級教師,大學本科,小學數學方向,浙江省杭州市基礎教育研究室附屬學校,單位所在浙江省杭州市,單位郵編:310018