小學圖形化編程課程拋錨式教學設計與實踐

葉粉娥

【摘要】拋錨式教學模式是建構主義學習理論的產物,它一般都基于情境中真實的事件或問題。它通常包含:創設情境、確定問題、自主學習、協作學習、強化練習、效果評價等基本教學環節。小學階段圖形化編程的課程設計一般情況下會涉及一定情境下的問題解決。用拋錨式教學模式組織設計教學有利于課程中的問題解決,也能充分地發揮學生的主體性。

【關鍵詞】圖形化編程;拋錨式教學;小學信息技術

具有感染力的真實事件或問題是拋錨式教學的核心基奠,這類真實事件或問題就是“錨”。一旦“錨”被確定,整個教學內容和教學進程也就隨之被確定,就像輪船被錨所固定一樣。

錨式教學要求情境設置與產生問題一致,問題難易適中且要具有一定的真實性。在佛山市小學信息技術教材中,圖形化編程課程安排在五年級上冊進行教學。五年級的學生邏輯思維已經有了一定的發展,但還需要形象思維的支撐。在這一階段教授圖形化編程,學生比較容易接受,但還需結合真實事件或問題進行課堂設計,使學生有較強的代入感,能較好地進入課堂所設置的問題情境中,然后利用圖形化編程逐步解決問題。在整個課程的組織過程中,教師要充當引導者,要充分展示出學生的主體地位。

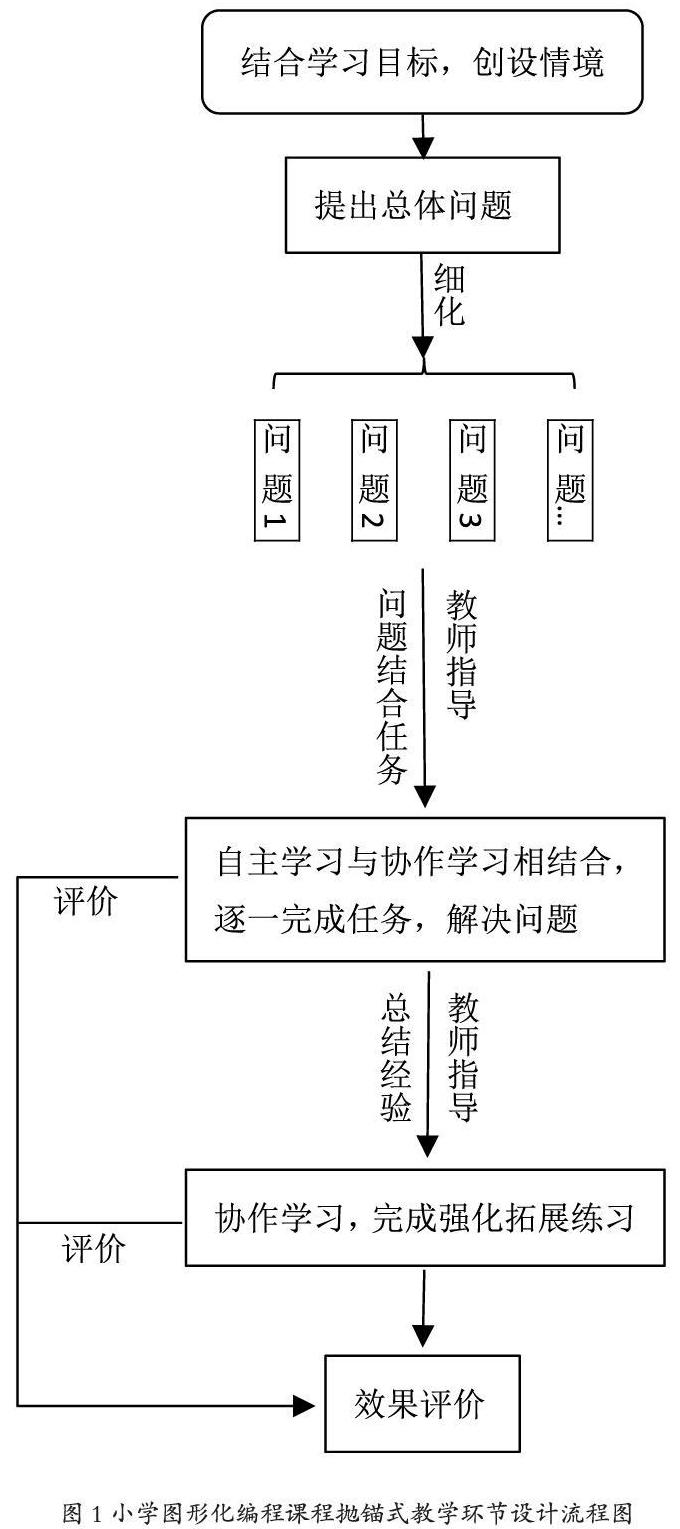

在小學圖形化編程課程中,較常見的學習軟件有Scratch、編程貓和Mixly等,在佛山市小學信息技術教材中使用的是圖形化編程軟件——編程貓。圖形化編程軟件的學習一般是從認識軟件界面、功能模塊、舞臺等入手,然后結合各種情境讓學生使用可視化指令模塊搭建出相應情境游戲的程序。通過多次的試教、反思,筆者總結出小學圖形化編程課程拋錨式教學環節設計流程,如圖1所示。

下面根據設計流程圖,結合《指南針》一課的教學實踐。對各個部分進行詳細分析。

一、結合學習目標,創設情境(設置錨)

圖形化編程的學習目標一般是學生通過操作,了解并掌握相關指令中積木塊的使用情況及使用方法,學生能根據要求用圖形化編程及相關素材創建一個有角色、有背景、有音樂、有交互功能的作品。使用拋錨式教學模式教授圖形化編程課程的第一步,是要結合圖形化編程課程的學習目標創設情境。情境創設成功,可以讓學生置身情境中去思考問題的產生及利用圖形化編程軟件處理解決問題。創設情境要求教師能根據學習目標,教學內容和學習者的發展需求去創設真實情境,要遵循最近發展區理論,把難度把握在學生“跳一跳”可達到的能力范圍之內,準確設置問題(錨)。

在圖形化編程《指南針》這一課程中,教師先給學生普及了磁的特性:同名磁極相排斥,異名磁極相吸引。然后教師開始創設情境:今天叮叮、咚咚要去旅行,叮叮需要教會咚咚指南針的工作原理,也就是磁的特性,他想用編程貓做一個交互小動畫,直觀地告訴咚咚。你能幫叮叮用圖形化編程軟件編程貓做出這一編程動畫嗎?如圖2所示。這一情境的創設,引起學生的思考,要怎樣完成這個動畫呢?也就是出現“錨”——編程貓“如何實現指南針的磁性運動”。整節課就圍繞這一“錨”展開教學。

二、確定問題(圍繞錨組織教學)

“錨”是教學開始的有效方式,是整個拋錨式教學的心臟所在,是教師需完成的教學目標,也是學生需探究的學習目標。圍繞“錨”組織教學,從引導逐步過渡到學生的“親自實踐”是比較容易被學生接受的一種方式。情境創設一般提出的問題是本課程的總體問題。圖形化編程課程想讓學生一步到位,解決總體問題是不科學的,且難以被學生接受吸收的。所以,在創設情境,確定總體問題后,教師需根據總體問題將問題分割細化,并結合任務,讓學生在教師的引導下,逐步完成任務,解決問題。

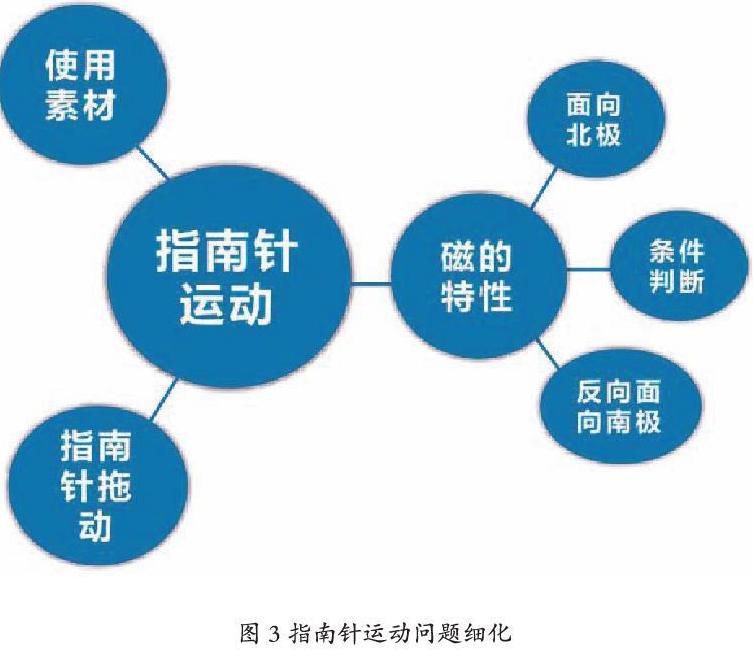

如《指南針》一課中用思維導圖的方式呈現“錨”,先確定本節課要解決的主要問題:“如何實現指南針的磁性運動”。要解決這個“錨”,學生就要先學會如何在編程貓的舞臺里導入教師提供的素材;如何讓“指南針”在舞臺中能被鼠標拖動;如何能讓指南針北極在靠近磁鐵南極的時候指向它而靠近磁鐵北極的時候反之。分析之后教師可給出三個子問題:

1.素材如何搭建舞臺?

2.指南針的拖動效果如何用編程實現?

3.如何實現磁針和磁鐵異名磁極相吸引的磁性特征?

最后一個子問題可再細分。問題細化如圖3所示。解決這三個子問題就能使“錨”不攻自破。按照這一思路設計教學環節和教學任務,教師可以一步步引導學生完成指南針編程交互動畫的制作。

三、自主學習和協作學習相結合,解決問題

確立問題之后接下來是讓學生在教師的引導下解決問題。教師可以提供相關的啟示線索,讓學生通過以往的知識經驗,邊思考,邊探索。這一過程,拋錨式教學模式鼓勵開展多種形式的自主學習和合作學習。在學生自主學習和合作學習的過程中,鼓勵學生自己發現解決問題的方法:收集信息、確定完成任務的子目標、利用并評價有關信息與材料、提出解決問題的假設等。遇到困難,自己解決不了的,可以與同組成員互相探討解決。小組成員一般控制在4-6個人,指派一名小組長,這樣可以讓他們更好地分工合作,分析問題以及共享學習方法。教師在此過程中可以對小組的表現進行評價加分。

上文已經提到,《指南針》這一課程需解決三個“子錨”,才能使主要問題迎刃而解。圍繞三個“子錨”,教師分別設定了三個任務,每個任務里教師會提供一定的“腳手架”,讓學生靠以往經驗和教師提供的部分信息,進入自主學習,查找相關指令的積木塊,并獨自編寫程序。小組內有一個學生完成任務,該小組可加分。完成任務的學生可在組內自由走動,指導還沒完成任務的學生完成該任務。最后個別小組還沒全部完成的,教師可以找一個學生進行全班性的操作演示。完成任務的學生可自行檢查,沒完成的可借此機會再學習一遍。三個任務都是先進行自主學習后再進入到協作學習。自主學習和協作學習相結合,可進一步提高學生的合作、交流能力。

四、強化拓展練習

在解決本課程核心問題后,學生要能根據本課所學知識,總結經驗。教師在教學引導的過程中需對學生的任務完成情況進行仔細觀察,對重點、難點、易錯點進行加強鞏固。讓學生對整個學習過程有一個清晰的框架與思路。

好的學習是學生在學習過相關方法后能進行舉一反三,圖形化編程課程也是如此。學生在課程中學習到的指令積木塊在不同的場景中可以通過設計、修改或添加其他指令來編輯完成新角色在場景中的新動作。所以拋錨式教學不能夠僅讓學生局限在解決特定情境的問題中,還要強化鞏固學生學到的知識,并發展他們的知識遷移能力,來解決相關的新問題。

《指南針》中,教師使用了三個不同級別難度的編程動畫供學生加強拓展練習,如圖4所示。每個任務里都包含有本課的重難點內容。每個項目有標示出難度等級,學生可選擇難度等級低的先進行挑戰,如果挑戰成功,可以選擇更高等級的項目進行嘗試。小組成員討論、合作完成教師所布置的不同挑戰。不同難度拓展任務的設置,即實現了分層教學,又可鞏固本課知識,讓學生消化掉這節課的“錨”,使它融入到自己的知識架構中。

五、學習效果評價

課堂學習效果評價要建立在以促進學生全面發展的基礎上。評價不能只停留在學生的學業成績上,還需挖掘發展學生各方面的潛能,了解學生的發展需求,讓評價發揮教育功能,促使學生能在原有水平的基礎上得到發展。較為完整的學習效果評價必須是多方面的,多角度的。信息技術作為操作能力較強的課程更是如此。教師和學生不能只重視課程結果評價,還需關注課程過程中的形成性評價,制定評價量表或加分規則,讓學生在學習中能有意識地往教師所引導的方向發展。拋錨式教學不僅是為了讓學生能夠解決“錨”中的問題,而且要通過教學使學生能夠自主地完成學習目標,自主地解決復雜背景中的真實問題,以及考察學生與他人合作、交流、相互評價和自我反思的能力。

《指南針》一課學習評價貫穿了整節課的始終。主要體現在加分制上,各個小組課堂中,每正確回答一次問題可加分,完成任務,解決問題的快慢,小組合作的效果等都可以為自己的小組爭取加分。加分機制調動了學生學習的積極性,也讓課堂學習氛圍更加濃厚了。除了加分對小組進行評價外,教師還可以組織學生組內展示作品,組間互玩作品,讓學生可以相互評價,互相點評改正。最后教師再加以總結性的點評,選出最佳小組。

總而言之,拋錨式教學是一種較完善的信息化教學模式,其理論和實踐都還在不斷的探索中。盡管拋錨式教學模式出現的時間并不長,但它在發展學生的思維能力(批判性思維、問題解決、決策能力和創新能力)方面所表現出的優勢已非常明顯。它有利于學生的創新能力、解決問題能力、獨立思考能力、合作能力的培養。拋錨式教學模式適用于小學圖形化編程課程的教學,對促進我國傳統教學模式的變革,實現學習方式的轉變,具有積極的啟示意義和借鑒作用。

參考文獻:

[1]喬連全,高文.基于問題的拋錨式教學——中美案例的比較研究[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2008(3):152-160.

[2]吳福舟.拋錨式教學提升高中生信息技術課程問題解決能力的研究[D].南京師范大學,2011.

[3]張攀.基于中學生核心素養培養的拋錨式化學教學設計與實踐[D].河南大學,2019.