淺析思維導圖在高中歷史教學的應用策略

摘 要:高中歷史學科知識點數量較多,知識體系龐雜,多數學生采取初中時代死記硬背的學習模式,效率低下的同時也無法全面精準的掌握相關知識和知識結構。長此以往導致學生對歷史學科喪失興趣,為提高教學效率,可使用思維導圖,讓學生在發散思維的同時掌握知識,自主建構。文章通過對思維導圖特點的分析,探討其在高中歷史教學中的意義和作用,并嘗試在具體教學中加以運用。

關鍵詞:思維導圖;高中教學;歷史學科

一、 引言

思維導圖由于其本身通過對某一個大型事物、事件的分解,通過由主干構造分支的方法,讓學生在制作和使用導圖時能更好理解相關內容,從而幫助史實的記憶和理解。在高中歷史的教學實踐中,可以借助這一模式實現學生的自主學習、知識體系的建構,有利于激發學生的學習興趣,掌握有效的學習方法,理解歷史的基本邏輯,有助于學生歷史思維模式的形成。

二、 思維導圖的定義和特點

(一)思維導圖的定義

思維導圖是思維路徑、知識框架體系的架構圖,是一種有效的思維模式和學習方法,是動態生成、靜態呈現的知識體系結構,是我們應用于記憶、學習、思考的思維“地圖”。它由一個中央關鍵詞或者主題引起形象化的構造和分類,以輻射線形連接相關的知識要點。簡而言之,思維導圖是能夠將學習者的思維進行形象化表現的工具,使知識內容以文字、符碼、線條、數字等呈現結構。

學生使用特定的思維模式和符合自身認知的知識體系、知識儲備和邏輯思維完成導圖的繪制。思維導圖是一種能夠更好地表現發散性思維的工具,由于導圖的理解和制作工作簡單,可以讓學生能夠在更短時間內掌握該導圖的應用方法,并且基于該項工具的學習過程,可以在更短的時間內掌握各項知識。

(二)思維導圖的特點

1. 圖文融合

思維導圖最終會形成一種圖形的模式,圖形中通過對多種知識分支的建設和對比,可以讓學生能夠在較短的時間內,實現對相關知識點的帶入和知識體系的建構。學生在回憶圖像時,可以識記更多相關的史實,比如歷史事件的時間順序,歷史事件產生的背景、經過和影響等。通常情況下,學生對圖形的記憶比文字本身較為容易,導圖的制作和使用可以使其更好地掌握相關知識的目的,全面參與課堂和課程的學習。

2. 結構配置

思維導圖的制作過程,通過對某一個特定知識的分解,將其以分支的形式,在各個知識點內將相關的知識點融會貫通。對于高中歷史知識來說,通過對結構配置工作的落實,可以讓學生能夠在更短的時間內通過記憶圖形,形成知識的分層結構,基于此讓所有學生可以在后續的工作過程,全面細致的掌握相關的知識結構配置方法。

三、 思維導圖在高中歷史教學中的作用

(一)建構知識體系

在知識結構的梳理的過程中,若只是單純理解教材中的獨立知識點,而不將其串聯,形成知識結構,則一方面學生難以通過自身的知識儲備和學習模式,將所有知識進行融會貫通,另一方面學生在具體的學習階段,容易遺漏一些重要的知識點。在知識結構的梳理過程,其一可以通過對整體化知識的分解,最終建立專業化的記憶結果,其二由于學生自主參與到對知識結構的建設過程,所以本質上相當于在導圖建設過程中,已經實現了對相關知識的全面細致發掘,從而可以更好地理解歷史本身。梳理知識分支也就是知識體系的建構。

(二)學習方法養成

對于學生來說,一方面其可以在導圖的制作階段和其他同學交流,從而加深對相關知識的理解深度,另一方面學生群體之間也可以實現對知識導圖的交換、討論、打磨,從而從其他同學制作的思維導圖中,找到自身對知識要點記憶的疏漏,對于知識重難點在理解方面存在的問題,并對相關的歷史問題開展合作學習。可以說在對不同的學習方法的分析過程中,學生既能夠在更短時間內掌握知識,同時也有助于掌握合作探究自主學習的學習方法,提高歷史課堂的參與度,培養學生自主學習的習慣。

(三)主干知識定位記憶

在學生的知識記憶中,應用思維導圖后,實際上形成了圖片信息的記憶形式。學生在知識點回憶與使用中,首先要從頭腦中的“圖片庫”中定位知識點的位置圖片,其次要分清該圖片中的主干分支,最后是確定細化的分支,并查明文字信息。學生在思維導圖的長期使用中,可以把獨立性的知識點記憶思維,轉變成按照固定流程的知識查找思維,將歷史這一偏向感性理解的學科,以理性的方式強化記憶。而識記的知識主干即重點知識,在導圖構建和使用中也逐漸明晰,換言之,導圖有助于學生把握重課堂教學中的難點和主干知識。

(四)復雜知識細化分解

只有在學生能夠實現對復雜度過高知識的分解,才能夠更好了解其中所涵蓋的細節。歷史學科中很多時候一個歷史事件的發生有其特殊的時代背景和原因,有曲折而漫長的過程,產生深刻而寬廣的歷史影響。在思維導圖的制作階段,學生在掌握相關主干知識的情況下,進一步建構導圖中核心知識衍生出的分支,對各分支進行發掘處理,從而實現對于復雜知識點的細化。

四、 思維導圖在高中歷史教學中的具體應用

(一)知識結構體系建構

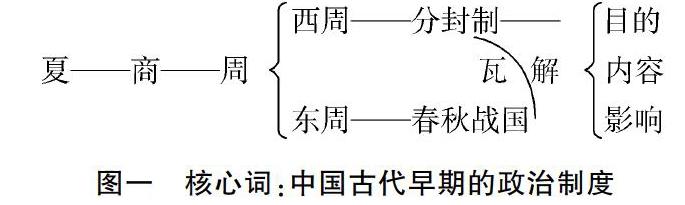

人民版的教材必修一政治史第一單元,涵蓋了中國古代先秦一段的歷史內容,包括早期朝代的更迭,夏商的政治形勢、西周分封制宗法制等,這類內容屬于古代文化,對于當前的學生來說,由于和其本身的文化思想之間存在較大的差別,接受和理解起來比較難。在使用思維導圖進行知識結構的建構過程,教師可以讓學生提取我國早期朝代變遷的主要史實以及各個時期的政治制度變更的內容,比如朝代的更迭,可以以時間軸的形式呈現。而對于重難點知識分封制這一塊內容,教師可引導學生從朝代更迭的時間序列中建構知識分支:分封制的目的、內容、影響等,再由學生通過小組合作探究,完善知識細節的具體內容。導圖的制作過程也是單元知識體系的建構過程。導圖如下:

圖一 核心詞:中國古代早期的政治制度

(二)學習方法學習習慣養成

學習方法的養成,是指在導圖制作過程中,通過課堂活動的開展,比如學生以小組為單位進行合作、交流、探究,讓學生充分參與對歷史主干知識的建構,對歷史分支知識分析、發掘和融匯,在思維導圖的制作階段,也可以對這些信息進行直接性的分析,從而讓學生能夠在導圖的建設方面,具有更好的建設水平。

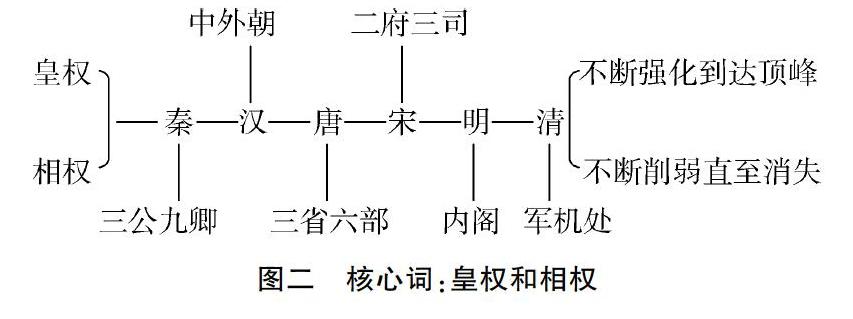

比如對專題一第四課專制時期晚期的政治形態一課,教材中導入的內容是明朝初年的胡惟庸案,教師向學生說明胡惟庸案之所以成為明朝三大案之一,是相權對皇權的一種挑戰,之后將相權和皇權作為核心關鍵詞引導學生利用所學知識和課本相關內容制作導圖。對于相權這一分支知識的分解,按照時間順序,從相權的起源、發展和相權的功能開始。皇權的發展同樣按照各個朝代統治者的措施對應可得。之后直接從思維導圖兩條主干知識的比對中,發掘這兩者的矛盾成因,并總結各個朝代皇權相權發展的特點。一方面讓學生能夠在更短的時間內找到并掌握專制時期的政治制度變化的內容和特點,另一方面也可以讓學生能夠了解在專制時期內,實際上是權力的制約的過程,也就是皇權勝利,專制制度強化的過程。過程之中,讓學生形成良好的合作學習習慣,透過歷史的表象更好的理解歷史事件,更為客觀地看待歷史事件、評價歷史人物。導圖如下:

圖二 核心詞:皇權和相權

(三)知識定位思維形成

知識的定位思維形成,指的是教師在授課中強調,繪制出思維導圖之后,要對導圖設定一個可以體現涵蓋信息的標題(見圖一圖二)。從導圖的整體上,形成各個分支的走向記憶思維,也就是單元知識結構。教師可以使用多媒體設備直接向學生展示多個思維導圖,設計到某個知識點時,帶可以引導學生按照導圖標題-主干-細化分支的順序找到知識點的位置。比如在人民版教材中的辛亥革命模塊,該部分知識點中,存在較多需要記憶的內容,要說明該事件的發生背景、經過、影響等,可分別將辛亥革命中的背景、經過和影響配置為三個思維導圖進行建構。涉及辛亥革命的題目,教師直接展現PPT中存儲的該部分導圖,之后帶領學生按照“標題—主干—分支”的順序從中定位知識點,讓學生逐漸形成理性的知識點定位思維。

(四)知識分解處理

在知識的分解處理過程,要能夠根據思維導圖的本身構造模式,讓學生能夠根據相關的歷史事件和歷史事實,將相關的知識點進行融合配置,之后加深對知識的理解深度。比如對于人民版必修一教材專題八“解放人類的陽光大道”中,涵蓋的內容整體上分為馬克思主義、國際工人運動與俄國十月革命,對于各個章節,要對含有的內容進行分解。比如對于十月革命一課,可通過分組合作建構分支,實現知識整體上的分解,分解為三個分支知識背景、經過、影響。知識整體的分解,有利于學生掌握歷史學科的結構性規律,形成科學的歷史思維模式和歷史邏輯。

五、 結論

綜上所述,思維導圖能夠形成圖文交融模式,可以讓學生在制作導圖的時候完成知識體系的梳理,建構完整的知識體系;提高學生對于歷史課堂教學的參與度,激發學生的學習興趣,在導圖的制作、使用和展示中,形成自主探究的學習習慣,養成良好的學習方法;更好地分解處理知識結構,細化歷史知識的細節,理性地識記相關歷史知識主干和分支,從歷史的表象中歸納歷史規律,更好地理解歷史學科的邏輯。

參考文獻:

[1]夏青.高中歷史教學中思維導圖的應用[J].中學歷史教學參考,2020(2):73-74.

[2]程國榮.思維導圖在高中歷史教學中的應用[J].當代教研論叢,2019(11):94.

[3]徐春青.思維導圖在高中歷史教學中的應用[D].內蒙古師范大學,2019.

[4]林騰希.高中歷史教學中思維導圖的應用研究[J].名師在線,2018(27):7-8.

作者簡介:雎丹丹,江蘇省揚州市,揚州市新華中學。