核心素養(yǎng)背景下學(xué)生個性化發(fā)展的有效策略初探

張雪清

【摘要】用數(shù)學(xué)的眼光觀察世界,發(fā)展數(shù)學(xué)抽象、直觀想象素養(yǎng);用數(shù)學(xué)的思維分析世界,發(fā)展邏輯推理、數(shù)學(xué)運算;用數(shù)學(xué)的語言表達(dá)世界,發(fā)展數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)分析素養(yǎng),這些是數(shù)學(xué)科獨特的、不可替代的核心素養(yǎng)。基于核心素養(yǎng)的背景下,如何在數(shù)學(xué)的教學(xué)中促進(jìn)學(xué)生的個性化發(fā)展呢?這是我們每一個數(shù)學(xué)教師都應(yīng)該思考的問題。小學(xué)階段是學(xué)生個性的形成與發(fā)展的關(guān)鍵時期,但傳統(tǒng)教學(xué)學(xué)生在課堂中的參與感不足,常是教師強(qiáng)勢灌輸知識而學(xué)生成為了被動接受知識的主體,對學(xué)生的個性化發(fā)展起到阻礙作用。基于此,本文針對核心素養(yǎng)背景下學(xué)生個性化發(fā)展的有效策略進(jìn)行了研究。

【關(guān)鍵詞】數(shù)據(jù)分析? 課程設(shè)置? 分層教學(xué)? 多元評價? 個性化發(fā)展

【課題項目】福州市教育科學(xué)研究“十三五”規(guī)劃專項課題(課題批準(zhǔn)號:FZ2020ZX038)成果。

【中圖分類號】G623.5 ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2021)26-0193-02

一、全程數(shù)據(jù)跟蹤與分析,確保個性化持續(xù)性

傳統(tǒng)的教學(xué)往往是一刀切的,即使有做些分析,也常是憑借教師個人的經(jīng)驗,有以偏概全、靜態(tài)應(yīng)然的特點,缺個體差異。如果能借助一些科學(xué)手段針對不同類型學(xué)生進(jìn)行調(diào)查,結(jié)合量化數(shù)據(jù)質(zhì)性診斷與分析的結(jié)果來指導(dǎo)教學(xué),精準(zhǔn)確定重難點順學(xué)而教,不僅能體現(xiàn)學(xué)生個性化教學(xué),還會取得事半功倍的效果。

課前:借助微信、平臺、學(xué)習(xí)單等分析,獲取質(zhì)性與量化數(shù)據(jù)。例如教學(xué)人教版四上《公頃與平方千米》,通過課前推送視頻精練,先觀看視頻,再完成精練題,自動呈現(xiàn)統(tǒng)計分析。如:3公頃=30000平方米,正確率100%,課堂教學(xué)不講或者一點而過。3平方千米=300公頃=3000000平方米,正確率是36%,這是課堂教學(xué)的重難點。與傳統(tǒng)的經(jīng)驗分析相比,這樣獲取的數(shù)據(jù)更為科學(xué)。

課中:除了按照預(yù)設(shè)的教學(xué)思路進(jìn)行教學(xué),還可以在課堂加入一些快速統(tǒng)計工具,如平板截圖上傳、答題器等。例如:人教版六年級下冊書本P100《數(shù)學(xué)思考》,練習(xí)環(huán)節(jié)設(shè)置挑戰(zhàn)題:如果有10位同學(xué)圍成一圈,每位同學(xué)都和自己不相鄰的其他7位同學(xué)握手一次,一共握多少次手?(獨立思考,再借助答題器選擇:A.1+2+3…+9=45(次),B.7×10÷2=35(次),C.7×10=70(次)。如果發(fā)現(xiàn)錯誤率很高,可以觀看微課視頻后,再次選擇。這樣借助課堂數(shù)據(jù)二次分析對比,則可直觀看出課堂教學(xué)效果。

課后:除了布置常規(guī)性作業(yè)外,可以結(jié)合實際給不同層次的學(xué)生推送不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容;可以問卷星回溯性調(diào)查,再推送在線學(xué)習(xí)平臺;也可以將教學(xué)中普遍存在的問題以微課等方式有針對性推送給學(xué)生;還可以安排在線答疑或者結(jié)合教材做一些拓展。如,教學(xué)數(shù)學(xué)廣角《鴿巢問題》布置拓展題:從一副撲克牌(52張,沒有大小王)中要抽出幾張牌來,才能保證有一張是紅桃?54張呢?可以推送如右圖自制二維碼觀看微視頻對一對答案。彌補(bǔ)執(zhí)教時間的不足,擺脫時空的限制,還可以根據(jù)自己的需要選擇觀看的次數(shù)。

總之,這樣課前、課中、課后全程的跟蹤與數(shù)據(jù)分析,讓個性化教學(xué)落到實處,真正讓“優(yōu)生吃得飽、中生吃得好,差生吃得了”得到體現(xiàn)。讓教學(xué)全程更有針對性,更為有效,讓個性化教學(xué)更有持續(xù)性。

二、校本課程設(shè)置與整合,促進(jìn)學(xué)生個性化發(fā)展

課程也是學(xué)校改革的核心,課程不變,學(xué)校也就不可能發(fā)生根本性變化,學(xué)生個性化發(fā)展就容易成為一句口號。基于學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)和個性化發(fā)展的需要,可對現(xiàn)有的數(shù)學(xué)課程進(jìn)行重組與整合,做好學(xué)科課程的縱向銜接與橫向配合。

我校1+x的課程設(shè)置給數(shù)學(xué)教學(xué)提供了分層教學(xué)的可能,促進(jìn)了學(xué)生個性化的發(fā)展。我校每個學(xué)期會有一定的單位時間進(jìn)行課程設(shè)置和重組。如,每周三下午,根據(jù)教師建議、學(xué)生自主、家長監(jiān)管三管齊下,幫助學(xué)生選擇合適的課程。根據(jù)學(xué)生整體學(xué)習(xí)情況,結(jié)合平時成績、經(jīng)驗觀察、平臺測試、自主選擇等方法,將學(xué)生的學(xué)習(xí)能力分為A基礎(chǔ)型、B成長型、C優(yōu)秀型三類。A基礎(chǔ)較為薄弱;B基礎(chǔ)不錯,可能習(xí)慣態(tài)度等問題造成學(xué)習(xí)效果不好;C綜合能力強(qiáng)。課程設(shè)置三類供選擇,A類:基礎(chǔ)課+潛能課;B類:基礎(chǔ)課+延伸課;C類:延伸課+智能課。真正達(dá)到“因材施教”,在深入研究學(xué)生的基礎(chǔ)上,針對學(xué)生的不同實際實施個性化的教育,課程體現(xiàn)最大限度的選擇性。

課程設(shè)置與整合,需要學(xué)校管理者站在一定高度上進(jìn)行調(diào)配。而輔助性課程是教師結(jié)合班級實際展開,即使沒有學(xué)校管理者進(jìn)行調(diào)配,也是可以實施的。這樣的校本課程的重組與整合,能真正讓不同的學(xué)生獲得不同的發(fā)展,從而促進(jìn)學(xué)生個性化的發(fā)展。

三、課堂教學(xué)分層與互動,實現(xiàn)學(xué)生個性化互補(bǔ)

促進(jìn)“學(xué)生個性化發(fā)展”的課堂應(yīng)該是生本的、開放的課堂。個性化發(fā)展在教學(xué)上的體現(xiàn)就是因材施教, 從學(xué)生的實際情況出發(fā),設(shè)計層次性問題,不僅讓學(xué)生有效學(xué)習(xí),且能在不斷思考與互動中獲得不同發(fā)展。

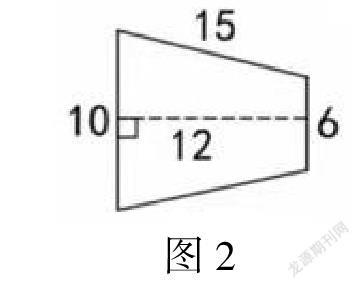

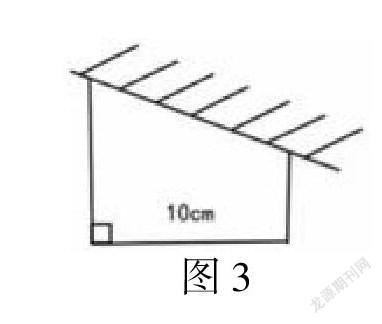

首先,可以根據(jù)教學(xué)內(nèi)容設(shè)計一些難易程度不等的題目,滿足不同學(xué)生的需求。例如,以教學(xué)人教版五上《梯形的面積》的教學(xué)為例,在練習(xí)環(huán)節(jié)設(shè)計三組題。A組:已知梯形的上底7厘米,下底5厘米,高4厘米,它的面積是多少?B組:請選擇合適的條件,求梯形的面積,如圖2。C組:黃伯伯用長22厘米的籬笆沿著圍墻圍一個直角梯形菜地,求菜地的面積是多少厘米?如圖3。學(xué)生可以根據(jù)自己的程度選擇完成哪組題目,也可以逐題挑戰(zhàn),關(guān)注到學(xué)生學(xué)習(xí)能力的差異性。其次,還可以在課堂上提供一些開放性答案不唯一的題目,展示學(xué)生個性化發(fā)展的特性,一般可設(shè)置常規(guī)性題型和個性化題型相結(jié)合的方式。如,教學(xué)人教版教材六年級上冊工程問題時,某水池有一進(jìn)水管,單獨放水需12小時把空水池放滿,有一出水管,單獨放水需20小時放完一池水。問同時打開進(jìn)水管和出水管,幾小時可以把水放滿?常規(guī)性題型:列式并解答;個性化題型:寫出生活中類似的情景。常規(guī)題保證所有同學(xué)都具備解決問題的能力,個性化題型則給學(xué)有余力的學(xué)生提供思維提升的空間。最后,教師要注重問題設(shè)置的難度,避免安排難度系數(shù)過高的問題。如果問題難度過高,容易打擊學(xué)生學(xué)習(xí)積極性和自信心,會降低參與熱情。而課堂分層教學(xué),是為了更加充分調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,既重視學(xué)生的主體地位,又尊重學(xué)生的差異性,既滿足學(xué)生的個性化學(xué)習(xí)需求,又能促進(jìn)學(xué)生最大限度的發(fā)展。特別在課堂生生、師生交流互動后,讓所有學(xué)生都能有所收獲,形成個性化互補(bǔ)。

四、學(xué)科多元監(jiān)測與評價,驅(qū)動學(xué)生個性張揚

學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)是檢驗和評價教育質(zhì)量的重要依據(jù)。建立基于核心素養(yǎng)的學(xué)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),明確不同年級學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)該達(dá)到的要求,把學(xué)習(xí)內(nèi)容要求和質(zhì)量要求結(jié)合起來。個性化教育就是要借助“核心素養(yǎng)”的視角,通過多元監(jiān)測與評價,鼓舞、激發(fā)學(xué)生張揚個性。

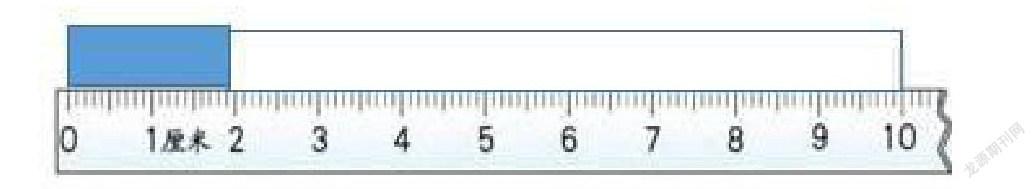

在數(shù)學(xué)教學(xué)質(zhì)量中,努力在教育價值取向和學(xué)生核心素養(yǎng)培養(yǎng)鏈條上銜接一致,考試命題兼顧題目的基礎(chǔ)性、開放性、時代性,突出在綜合情境中運用各學(xué)科的知識、能力解決實際問題。如,考核學(xué)生分?jǐn)?shù)與比的知識點,可設(shè)置綜合題型:下面陰影部分占整個長方形的(? )分之(? )。

數(shù)學(xué)模型構(gòu)造過程的本質(zhì)是數(shù)學(xué)思維的活動,而學(xué)習(xí)力的評價可以根據(jù)學(xué)生思維的縝密性,給予不同的分值。如,教學(xué)圓的面積,解決問題:一家匹薩餅店提供厚度相同、直徑不同的兩款匹薩,直徑30厘米的匹薩要30元錢,而直徑40厘米的匹薩40元錢。問:買哪種匹薩更劃算?說明理由。答案與評分標(biāo)準(zhǔn):滿分——根據(jù)匹薩面積增幅大于錢的增幅,推斷出買大的匹薩比較劃算。理由:匹薩的直徑與價錢相等,但是匹薩的面積是直徑的平方除以4,肯定大于10,因此匹薩增幅大于價錢的增幅,所以買大的比較劃算。部分得分——通過面積公式計算出每花一元錢能買到多少面積的匹薩。(1/4×π×40×40)/40=31.4>(1/4×π×30×30)/30=23.6,因此買大的劃算。但這種方法并不適合在日常生活中使用,因此酌情減分(建議只給3~5分)。不得分——其他任何答案及沒有給出答案。

綜上所述,基于核心素養(yǎng)背景下學(xué)生個性化發(fā)展是一項長期的、系統(tǒng)化的、極其復(fù)雜的教育進(jìn)程。每一位教育工作者都要改變觀念,學(xué)會接受并借助一些先進(jìn)的信息化科學(xué)工具來獲取數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù),確保個性化持續(xù)性;借助學(xué)校實際創(chuàng)造的校本課程設(shè)置與整合,促進(jìn)學(xué)生個性化發(fā)展;利用課堂教學(xué)分層與互動,實現(xiàn)學(xué)生個性化互補(bǔ);在學(xué)科多元監(jiān)測與評價中,驅(qū)動學(xué)生個性化張揚。把核心素養(yǎng)與學(xué)生的個性化發(fā)展融為一體,尊重學(xué)生的個性化發(fā)展,努力構(gòu)建一切可利用的力量來促進(jìn)學(xué)生的個性化發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]朱琳.學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)背景下小學(xué)課程整合的策略研究[D].西南大學(xué), 2017.

[2]王卓.基于核心素養(yǎng)背景下“因材施教”的現(xiàn)代教育路徑探尋[J].教育導(dǎo)刊,2018(2):43-46.