滲透數學文化 促進數學理解

吳恒玲

[摘 要]數學理解是學習數學的目標與靈魂.數學文化的融入能豐富教學內容,促進數學的理解.

[關鍵詞]數學文化;滲透;理解

[中圖分類號]? ? G633.6? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)11-0007-02

數學教學不應是將知識直接灌輸給學生,而應是讓新的數學知識與學生的原有知識相互融合,形成理解.“為理解而教”已成為當今教育的重要主題.理解是學生學習和掌握知識的重要標志.理解是了解知識間的內在聯系、規律,知道知識的始末,對數學問題本質、解題方法的深刻認識,學會遷移,舉一反三,創造性地解決新的問題.數學文化是一個巨大的“復合體”,既包含了豐富的歷史故事,又包括數學思想、數學意識、數學精神、數學美等方面.在《銳角三角函數(第一課時)》教學中,融入數學文化,不僅能激發學生的學習興趣,有利于學生對數學知識的深層次理解,還會使課堂教學更加生動.為了使教學更加完善,教師應該重視發揮數學文化的作用,將數學文化滲透在日常教學中,促進學生數學素養的形成和發展.

一、經典案例有利概念溯源

天體問題是三角學要解決的問題之一,將天體問題抽象為數學問題,學生從形成銳角的正弦背景了解正弦概念,形成新知識,為直角三角形中的銳角三角函數引入做鋪墊.利用古希臘的經典案例,創設三角應用背景,激發學習興趣,促進數學概念的理解.

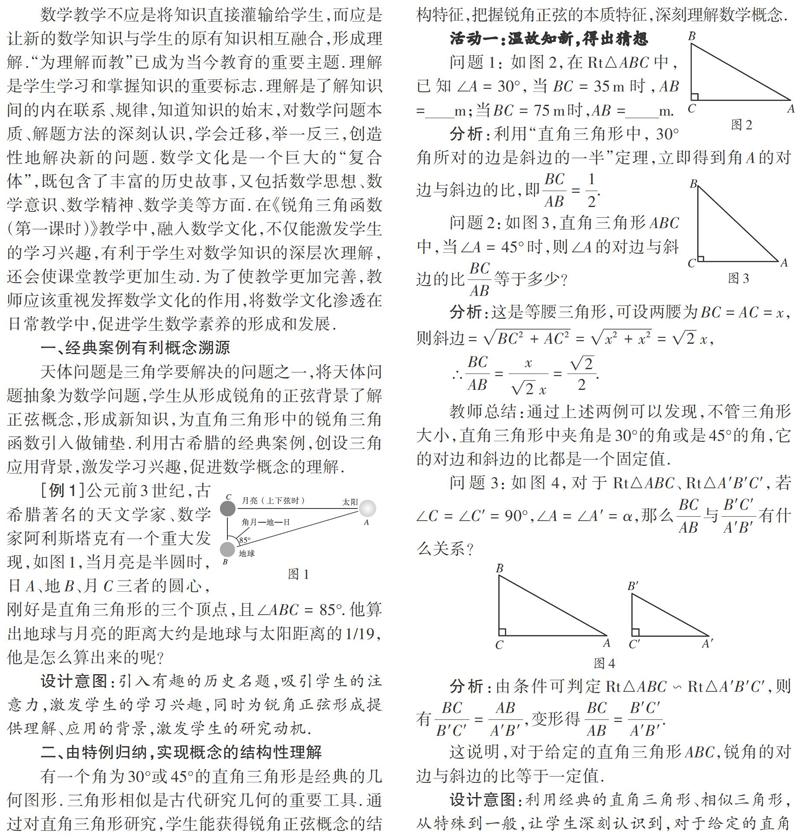

[例1]公元前3世紀,古希臘著名的天文學家、數學家阿利斯塔克有一個重大發現,如圖1,當月亮是半圓時,日A、地B、月C三者的圓心,剛好是直角三角形的三個頂點,且[∠ABC=85°].他算出地球與月亮的距離大約是地球與太陽距離的1/19,他是怎么算出來的呢?

設計意圖:引入有趣的歷史名題,吸引學生的注意力,激發學生的學習興趣,同時為銳角正弦形成提供理解、應用的背景,激發學生的研究動機.

二、由特例歸納,實現概念的結構性理解

有一個角為30°或45°的直角三角形是經典的幾何圖形.三角形相似是古代研究幾何的重要工具.通過對直角三角形研究,學生能獲得銳角正弦概念的結構特征,把握銳角正弦的本質特征,深刻理解數學概念.

這說明,對于給定的直角三角形ABC,銳角的對邊與斜邊的比等于一定值.

設計意圖:利用經典的直角三角形、相似三角形,從特殊到一般,讓學生深刻認識到,對于給定的直角三角形,都有一個特征:銳角的對邊與斜邊的比是一個定值.這為銳角正弦概念的理解提供豐富的背景,為定義銳角正弦做好充分準備,同時也加強了銳角正弦與相關知識間的聯系.

活動2:? 把握本質,概括概念

設計意圖:本環節抓住銳角的對邊與斜邊的比定義正弦概念,掌握概念的結構特征,引入正弦符號sin,認識幾何特征,確認代數內涵.通過板書,促進概念的結構性理解.

三、追溯正弦歷史,增進文化性理解

[sin A]是線段之間的一個比值,表示的是直角三角形中銳角[∠A]的對邊和斜邊的比,那么正弦的符號“sin”是怎么產生呢?(插入視頻,介紹內容)

歷史小趣味:要創造這一個數學符號并不簡單,它伴隨著漫長的三角(直角三角形的三個角)學與三角函數發展史.下面我們就來回顧一下吧.

sine詞始于阿拉伯人雷基奧蒙坦.他是十五世紀西歐數學界的領導人物,他于1464年完成的著作《論各種三角形》,1533年開始發行,這是一本純三角學的書,使三角學脫離天文學,獨立成為一門數學分科.到了明朝的時候,我國著名科學家、政治家徐光啟畢生致力于數學、天文、歷法、水利等方面的研究,他把sine翻譯為正弦.16世紀時,法國數學家韋達的書《應用于三角形的數學定律》對三角學做出了系統論述,使用了包括“正弦”在內的共6種比值,還編制了相對應的三角函數表.18世紀后,瑞士數學家歐拉首次指出了正弦函數的概念,使得三角學不再局限于只研究三角形的解法,而是引入了函數線和單位圓,三角函數在我們高中將會學到.

設計意圖:觀看視頻,介紹sin這個數學符號的相關歷史,感受數學符號的人文內涵,領略三角的人文精神,增進數學的文化性理解.

四、學以致用,達到應用性理解

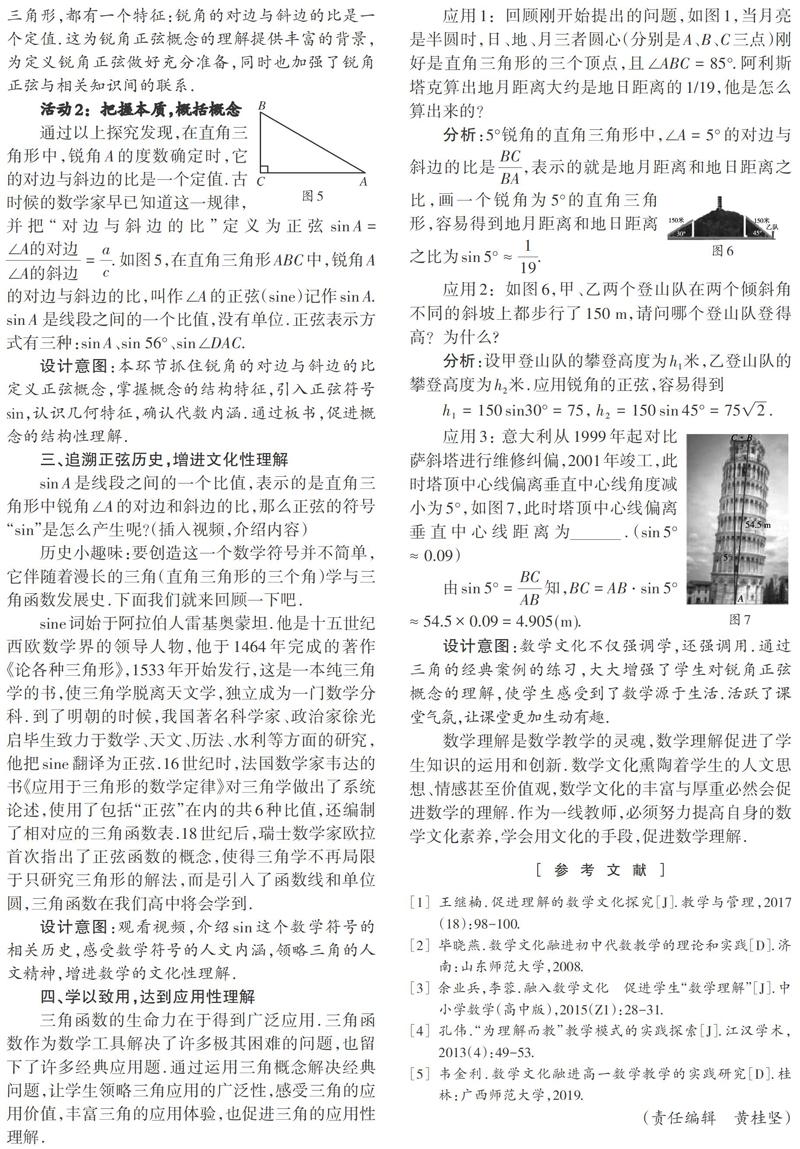

三角函數的生命力在于得到廣泛應用.三角函數作為數學工具解決了許多極其困難的問題,也留下了許多經典應用題.通過運用三角概念解決經典問題,讓學生領略三角應用的廣泛性,感受三角的應用價值,豐富三角的應用體驗,也促進三角的應用性理解.

設計意圖:數學文化不僅強調學,還強調用.通過三角的經典案例的練習,大大增強了學生對銳角正弦概念的理解,使學生感受到了數學源于生活.活躍了課堂氣氛,讓課堂更加生動有趣.

數學理解是數學教學的靈魂,數學理解促進了學生知識的運用和創新.數學文化熏陶著學生的人文思想、情感甚至價值觀,數學文化的豐富與厚重必然會促進數學的理解.作為一線教師,必須努力提高自身的數學文化素養,學會用文化的手段,促進數學理解.

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 王繼楠.促進理解的數學文化探究[J].教學與管理,2017(18):98-100.

[2]? 畢曉燕.數學文化融進初中代數教學的理論和實踐[D].濟南:山東師范大學,2008.

[3]? 余業兵,李蓉.融入數學文化 促進學生“數學理解”[J].中小學數學(高中版),2015(Z1):28-31.

[4]? 孔偉.“為理解而教”教學模式的實踐探索[J].江漢學術,2013(4):49-53.

[5]? 韋金利.數學文化融進高一數學教學的實踐研究[D].桂林:廣西師范大學,2019.

(責任編輯 黃桂堅)