大學英語教學中融入中國傳統文化教育

【摘要】英語作為一種語言,其最重要的功能就是交際。但是不少大學生在學習英語這門語言時,把重心放在英語語言文化的輸入學習上,忽略了中國優秀傳統文化的對外輸出。本文著重講述了當前大學英語教學的現狀,分析了中國傳統文化在大學英語教學的必要性,以及如何將中國傳統文化教育融入大學英語教學中。

【關鍵詞】大學英語;中國文化;文化教學

【作者簡介】孫勝男(1993.02-),女,河南平頂山人,林州建筑職業技術學院,助教,碩士研究生,研究方向:英語教學、英語翻譯。

引言

英語作為一門語言,其溝通性不可被忽視。多年以來,我國的英語教學不管是義務教育階段還是高等教育階段,都是注重語言語法結構的學習,忽視了其溝通性,這往往造成了學生英語考試能拿高分,但是張口卻說不出來。同時學生在大學了解到的英語課文內容多以英語國家文化為背景,缺少對我國傳統文化的介紹。在一定程度上造成了我國大學生經過了四年的學習,最后卻沒辦法為自己國家的優秀傳統文化“代言”。

一、大學英語教學中的問題與現象

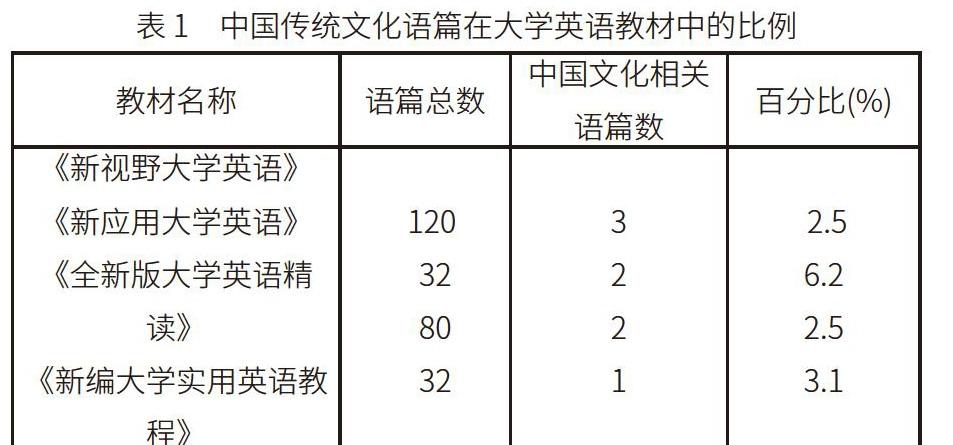

1.中國文化內容的缺少。現行的大學英語教材中,介紹中國傳統文化的語篇較少,這也直接導致了大學生在學習英語時缺少對中國傳統文化的感知。以下統計數據以《新視野大學英語》《新應用大學英語》《全新版大學英語精讀以及新編大學實用英語教程》為例:

由以上數據可以得知,現行大學英語教材中有關中國傳統文化的內容少之又少,而關于西方文化的語篇則較多大學英語教材中涉及較多的話題有現代經濟、環保、友誼、生活目標以及網絡等, 談論上述話題時列舉的事例以西方文化中一些耳熟能詳的故事為主。教材中缺少有關中國傳統文化內容的問題,導致學生在日常溝通以及對外文化輸出的時候難以找到相應和準確的表達方式。隨著我國對外交往的不斷深入,我們要將中國優秀傳統文化帶向世界,這就要求學生承擔起自己作為中華文化傳播者的責任,不但要了解國外文化特點,更要深入了解中國優秀傳統文化。

2. 文化失語現象。失語現象最早是一個醫學詞匯,是指與語言功能有關的腦組織病變,造成患者對人類交際符號系統的理解和表達能力的損害。“中國文化失語”這一概念是南京大學從叢教授在2000年首先提出的,是指英語教學過程中發現具有很好英語基礎水平的博士和青年學者,一旦進入真實英語交流語境,就產生了“中國文化失語”現象,遜于用漢語交流時表現出的文化素養。語言是用來溝通的,英語作為一門國際語言,溝通功能尤為重要。如今的大學英語教學中,相當大一部分教師依舊采取語法翻譯的教學方法,這種方法強調了學生對語詞以及句型的理解,而忽視了語言本身的溝通交際功能。這也是導致文化失語現象的原因之一,因為學生上課只是去理解和記憶相關的語法和詞組的意義,在真實語境中進行溝通的話就會因為害怕語法出錯而導致不善于溝通,這同樣是中國學生在學習英語時會產生的誤區。而從另一方面來看,學生對中國傳統文化的輸入僅僅依靠相關的文化課堂上的學習,而這種學習是在中文的母語背景下進行的,所以學生僅僅記憶了相關文化知識,對此類文化知識的理解還不夠。基于以上兩方面原因,學生在使用英語對外界闡述相關的中國文化知識時就會出現文化失語現象。

二、 中國傳統文化融入大學英語教學的必要性

1.課程性質要求。《大學英語課程教學要求》(以下簡稱《要求》)指出:“大學英語是以外語教學理論為指導,以英語語言知識與應用技能、跨文化和學習策略為主要內容,并集多種教學模式和手段為一體的教學體系。”從教學內容來看,大學英語教學的重要內容之一是英語應用技能。而隨著改革開放的不斷深入,中國以越來越重要的大國身份出現在世界舞臺的中心, 外界對于中國傳統文化越來越感興趣,這就要求大學英語教育應當著力培養學生的語言交際能力,將英語這門語言課程與中國傳統文化的學習相結合并應用到真實的語境中去。所以結合大學英語課程的教學要求和新時期中國發展的時代需求,中國傳統文化應當融入大學英語日常教學中。

2.文化的雙向導向。如今,少部分高校教師在英語教學中融入了文化教學,但是這種文化教學更多是針對目的語而言的,忽視了中國傳統文化在英語教學中的輸入,這也導致了學生無法使用英語輸出我國傳統文化,阻礙了大學生跨文化交際能力的提高。文化學習中,輸出和輸入是同等重要的,沒有文化輸出就會變成單方面的文化引進,這對于當前國家迫切希望提高國家文化軟實力不利。出現“中國文化失語癥”主要就是因為中國文化輸入不夠,導致輸出困難,學生無法完成跨文化交際的任務。所以不應為了學英語而學英語,語言學習的最終目的是使用,跨文化交際的雙向性則決定了文化教學中應兼顧本民族文化和目的語文化,而如今的大學英語教學注重對英語國家文化的輸入,而忽視對中國傳統文化的輸入。針對這一情況,遵循實際性、適當性和層次性的原則,應加強在日常英語教學中的文化重心調整,適當增加我國傳統文化的輸入,幫助學生理解我國傳統文化的內涵,穩固我國傳統文化的地位,最終實現文化雙向導向。

3.課程思政教育教學改革的需要。課程思政指以構建全員、全程、全課程育人格局的形式將各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應,把“立德樹人”作為教育的根本任務的一種綜合教育理念。習總書記在全國高校思想政治工作會議上發表重要講話時指出:“高校思政教育要利用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性。”課程思政在本質上還是一種教育。對于大學英語課而言,大學英語教學過程中加入我國優秀傳統文化元素,有助于兼具英語學習的工具性和人文性。在大學英語課程思政教學過程中,學生能夠掌握我國優秀傳統文化知識,通過課堂講解和練習,能夠使用英語有效輸出;同時,在了解我國傳統文化的過程中,學生積累的傳統文化知識增多,也有助于增強其文化自信。所以大學英語課程中融入中國傳統文化也是課程思政的需要。

三、如何將我國傳統文化教育融入大學英語教學中

1.教材引入相關語篇。正如前文所提到的,現行的大部分大學英語教材中缺少甚至是沒有與中國優秀傳統文化相關的語篇,所以,可以在教材中適當引入一些相關語篇,以文化介紹為背景,闡述優秀傳統文化內涵。例如,如何用英語講好河南故事,在教材中編入地方發展歷史內容,形成有特色的校本課程,讓學生在學習英語接受文化輸入時能夠了解本國優秀文化,對之后的文化輸出起到一定的作用。

2.教師自身應具備相應的文化知識。語言是思維的外殼,也是溝通的基礎。如今,語言作為打開一國文明的鑰匙,也打開了國民間的“心門”。近年來,我國在“一帶一路”沿線國家開設了134所孔子學院和130個中小學孔子課堂,此舉有助于我國優秀文化“走出去”,也便于國外民眾了解中國文化。“一帶一路”倡議對我國學生的外語學習提出了新要求。如何提升學生的跨文化交際能力,用英語講好中國故事,是英語教師的新使命。為此,教師應具備相應的文化知識,在課堂講授英語知識過程中融入自身具備的中國傳統文化知識,通過語篇主題的融合、語法知識講解的融合以及中國文化特有詞匯輸入的融合,做到對學生有效的文化輸入。例如,講授《新編大學實用英語教程》中有關大學新生的社團活動時,可以增加一些有關漢服社團、書法社團和詩詞社團等具有傳統文化背景社團的介紹,引入相關英語詞類表達,擴充學生有關我國傳統文化的知識,有助于將來的文化輸出和促進中國傳統文化對外交流。

3.大學英語課程進行課程思政建設。在大學英語授課過程中,目的語文化的學習要與本土文化的學習齊頭并進,才能客觀、辯證地看待和吸收西方文化,才能使廣大師生更加了解中國文化,樹立文化自信和文化自覺,從而在跨文化交際中真正做到平等交流、相互尊重。對大學英語課程進行課程思政建設也要求英語教師隊伍增強其思想政治理論素養,挖掘大學英語教材中的思政元素,結合學生特點制訂教學計劃和課程提綱,中國優秀傳統文化就是不可或缺的思政元素之一。例如,在講到語言在我們生活中的應用時,可以引入漢字的由來與發展;在古詩英譯中欣賞中文之美。我們經常說中華文化博大精深,所以在對大學英語課程進行課程思政建設時也應該選取傳統文化精華輸入給學生。

結語

本文針對高校英語教學中缺少相應的中國傳統文化教育內容的現狀進行了闡述并提供了相應的解決對策。語言是文化的載體,而跨文化交際則是語言教學的目標。大學英語在學習外語國家文化的同時,也應該汲取我國傳統文化的精華,做好文化輸出,每位學生都應該成為讓世界了解中國文化的傳播者。

參考文獻:

[1]沈春花.基于教學內容的高職英語教學與中國文化相融合[J].武漢冶金管理干部學院院報,2020(30):75-78.

[2]高麗娜.大學英語教學中文化的雙向導入研究[J].讀與寫(教育教學刊), 2016(5):9

[3]余芳.大學英語教學中的“中國文化失語”現象研究[J].大連教育學院學報,2017(30):47-48.