課程地圖促進校本課程開發的可能性與實施路徑的思考

方云艷

[摘? ?要]隨著新課程改革的進行,校本課程的開發受到越來越多的關注。提高校本課程的質量也是課程改革關切的要點。課程地圖是一種課程開發與課程管理的工具,能夠為中小學教師進行校本課程開發提供新的思路。課程地圖的應用能夠促進教師對課程的反思、彰顯學校的辦學特色和關注學生的個性發展,進而提高校本課程開發的質量,拓寬校本課程開發的實施路徑。

[關鍵詞]課程地圖;校本課程;實施路徑

自新課程改革提倡構建國家課程、地方課程、校本課程三級課程管理模式以來,校本課程在中小學得到廣泛開發與實踐。陳如平指出,學校課程建設中的一個突出問題是課程缺乏體系構建,課程碎片化、點狀現象比較嚴重。許多學校在校本課程開發中只追求數量,忽略整體架構,尤其忽略了圍繞學校的辦學理念和目標,應有一個整體的架構[1]。在此,將探討如何通過課程地圖這一課程開發與管理工具來促進校本課程的開發,并使其與國家課程、地方課程之間形成有效聯結。

一、課程地圖的概念辨析

豪斯曼(Hausman)于1974年首次提出:“課程可以通過一個地圖來呈現,用來展示個體自己的特殊需要、見解及價值觀。使用mapping一詞來形容,是要尋找一種開發復雜程度和細節程度不同的地圖的方法。[2]”英格里斯( F. W. English)于1980年首次提出“課程地圖(curriculum mapping)”概念,指出課程地圖是所教課程的概覽,以及教師對實際所教課程的重新建構[3]。雅各布斯(H. H. Jacobs)進一步拓展了課程地圖的內涵,認為課程地圖可以成為教與學的樞紐,“通過將評估數據與課程地圖數據融合,我們正在產生新的知識類型,從而為我們提供新的教學解決方案[4]”。她所提倡的以行事歷的形式記錄所教課程的內容與授課時間的課程地圖,能夠幫助教師找出課程設置中的冗余以及空隙,從而對其進行修正。哈登(Harden)指出,課程地圖就像路線圖一樣,展示了課程的不同要素(課程內容、學習成果、教育經驗、教育環境)以及它們之間的聯系[5]。這個視角的闡釋強調的是課程地圖最終呈現出來的效果。

近年來,課程地圖在我國也逐漸得到關注,部分高校學者嘗試繪制某個專業的課程地圖并進行了相應的研究[6][7],高校課程地圖的應用通常與學生的職業發展或職業規劃相聯系。

二、課程地圖的形式與功能

1.課程地圖的表現形式

課程地圖可以成為學校課程管理的數據庫。作為數據庫,首先就需要收集信息,其次要對所收集的信息進行儲存,信息儲存可以依托現代化技術來實現。教師作為課程地圖的繪制者,需要收集哪些方面的課程信息呢?

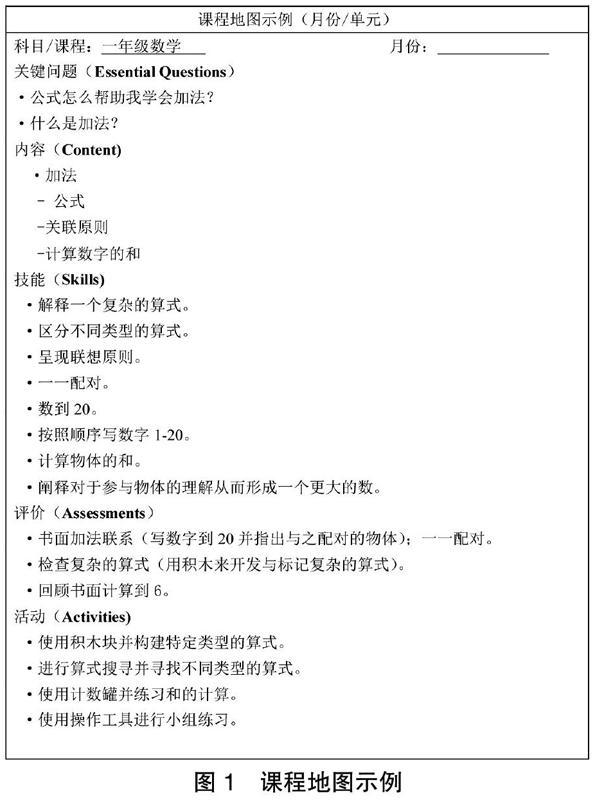

不同學校可能使用不同的課程地圖模板。圖1是雅各布斯的著作Getting Results with Curriculum Mapping中呈現出來的一個小學一年級的數學課程地圖示例[8]。結合這個示例來看,課程地圖主要記錄的信息有:關鍵問題(essential questions),需要探究的內容(content),學生獲得的技能(skills),學生能做到什么程度即評估(assessment),教師可以從中進行觀察和測量的活動(activities)。當然,不同學校、不同教師可以根據自己的需要在課程地圖上呈現一些其他內容,例如持續的理解(enduring understanding)、學習資源(resources)或與其他學科相關內容的聯系。

課程地圖繪制的時間既可以在教學前,也可以在教學后。徐晨盈指出,在教學后繪制的課程地圖是生成性課程地圖,而計劃性課程地圖主要是在教學之前進行繪制[9]。生成性課程地圖是對課堂中真實發生內容的記錄,有助于教師及時反思;計劃性課程地圖是對課程實施與教學活動的預設,可以讓教師的教學指向預期的結果。這兩種課程地圖可以相互轉化。

2.課程地圖的功能

董文娜、鞏建閩指出,課程地圖是課程教與學的可視化工具,是學生中心的資源整合工具,也是課程管理的有力工具[10]。課程地圖是收集與記錄課程實施過程中信息的數據庫,能夠確保縮小計劃課程、實施課程與體驗課程之間的差距,從而使教師能夠優化課程設計,提高教學質量并最終促進學生有效學習。

課程地圖作為一種課程開發的工具,在美國已經得到廣泛應用。課程地圖包括以下功能。

一是加強不同學校以及不同教師之間的溝通與交流。在繪制課程地圖的實踐過程中,需要定期組織教師開展研討會,參與成員不局限于同一學校,可以是來自于同一社區的其他學校,成員也不僅限于同一年級的教師,不同年級的教師可共同商討課程地圖中反映出來的課程設計問題。正是在不斷溝通和交流中,教師能夠進一步對課程實施進行反思。

二是加強課程主題設置間以及不同學科之間的連貫性。例如六年級課程所提供的學習經驗是恰當地建立在五年級所提供經驗的基礎上,有利于學生更深刻地理解課程的概念,并進一步發展對課程的興趣。

三是通過提升教師“教”以及學生“學”的效率,提高學生的學業成績以及學生在課堂中的獲得感。因此,從課程地圖所能發揮的作用來看,它可以為中小學教師在校本課程開發過程中遇到的難題提供一種新的解決思路。

三、課程地圖促進校本課程開發的可能性

1.課程地圖利于校本課程開發的目標達成

在2001年《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》中提出,要實行國家、地方、學校三級課程管理,在保證實施國家課程的基礎上,鼓勵地方開發適應本地區的地方課程[11]。校本課程開發作為一種課程實踐活動,它以學校為基地,從學校實際出發,改善學校實踐,最終要促進學校發展。設置校本課程的目的在于彰顯學校辦學特色,促進教師專業發展和學生個性化發展。由于每個學校可以根據實際需求制定個性化的課程地圖,因此同一學校的教師在使用課程地圖進行校本課程開發時能更好地體現學校的辦學特色,同時也會促使學校管理者與領導者思考學校的辦學特色。教師的專業發展建立在反思的基礎上,繪制課程地圖的整個流程十分強調教師對課程的反思。并且課程地圖能夠使教師的反思貫穿于教學前、教學中以及教學后三個階段。學校需要定期召開教師研討會,讓教師們就課程地圖所反映出來的其他教師對于課程的設計以及課程內容的規劃進行對話。課程地圖是一套溝通工具,每一年級的教師可透過課程地圖檢查一整學年中在各個領域發生的事件,逐級建立學生學習的真實經驗[12]。要促進學生的個性發展,就要了解學生真正需要的是什么以及學生在課堂中真正獲得了什么。而課程地圖使教師能夠及時并正式地將這些內容記錄下來。

2.課程地圖是促進校本課程開發的有效工具

課程地圖能夠真實記錄教師的教學內容以及課程實施過程,反映學生在課堂中的情況。隨著教師不斷反思課程并修訂課程內容,課程地圖可以揭示哪些主題需要從課程內容中刪減,哪些又需要重點強調。從這點來看,課程地圖有助于教師對課程內容進行重新組織,從而為學生提供有意義的學習體驗。同時,課程地圖可以提高新課程開發的質量,幫助教師理清課程內容中的主要內容和次要內容,并描述不同課程要素之間的聯系,從而促進課程資源的發展。

通過使用課程地圖作為組織課程內容和課程不同主題的工具,尤其是在開發校本課程的過程中,教師可以更全面地闡明預期學習成果,明確需要強調哪些材料作為校本課程的資源。校本課程開發是教師在教育教學實踐中進行的,而教師能否從開發實踐中收獲經驗是其自我發展的關鍵,也是提升校本課程質量的重要途徑。

四、課程地圖促進校本課程開發的實施路徑

1.學校需要為教師提供實踐場所

實踐性課程開發是以具體實踐情境的特殊需要為核心進行的課程開發,它必然根植于具體教育實踐情境[13]。將課程地圖引入校本課程開發的過程自然會面臨阻礙與困難,學校領導者在這個過程中扮演著重要角色。一是校長需要為教師提供支持,包括精神層面和物質層面的支持,甚至有時也需要技術層面的支持。校長可以引導教師們形成校本課程開發共同體,共同解決在課程開發中遇到的問題。二是校長需要說服教師積極參與課程地圖的繪制,并最好能夠制訂關于課程地圖使用的長期規劃。三是學校領導者也需要讓教師們了解什么時間繪制課程地圖,并開展相應培訓,讓教師們了解如何使用課程地圖。

2.課程地圖的程序用于校本課程開發的機制

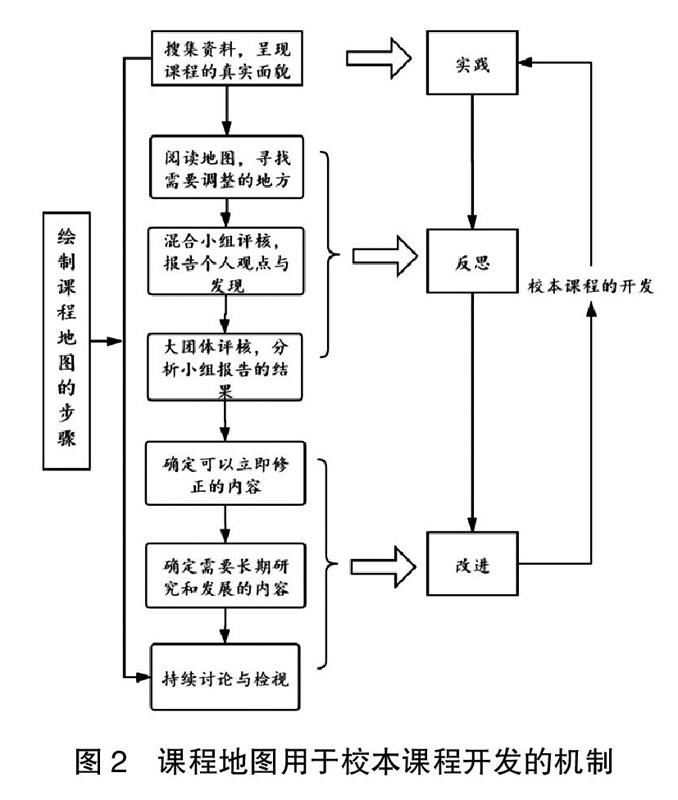

雅各布斯在《課程地圖:統整課程與幼稚園到十二年級的評量》[14]這本書中詳細介紹了繪制課程地圖的七個步驟(見圖2)。

校本課程的開發遵循“實踐—開發—反思—改進”的循環模式。基于此,筆者試圖構建一個課程地圖用于校本課程開發的機制。其中的第一個步驟是搜集資料,呈現課程的真實面貌,也就是每位教師根據校本課程的實踐繪制出每個課時或每個單元的課程地圖。教師在根據校情設計的課程地圖中需要真實記錄“做了什么”以及“教了什么”。在第二步中,教師不僅要閱讀自己的課程地圖,也要以批判的眼光閱讀其他教師的課程地圖,找出課程設計中贅余以及冗雜之處,從其他教師的課程地圖或建議中獲得啟發。此外,學校管理者通過閱讀課程地圖可以了解每個教師的課程規劃。通過混合小組評核以及大團體評核,教師之間可以互相交流,以發現課程地圖中存在的問題。反思是對校本課程開發實踐過程中存在的問題的審視與思考。由此,“閱讀地圖—混合小組評核—大團體評核”能夠加強教師對于課程內容、教學設計的反思。

通過上述兩大步驟可以確定哪些是可以立即修正的內容,哪些是需要長期研究和發展的內容。規劃課程經驗的組織,既包括大量的預先規劃,也包括隨著工作進行而開展的規范。只有這樣,才有可能從所采用的各種不同的學習經驗中獲得最大的累積效應[15]。當然,這并不意味著課程地圖的繪制到此結束,后面還需要不斷討論與檢視。校本課程的開發是一個持續的過程,在開發與設計之后,要進行實踐反思與改進,然后是新的設計與實踐、重新反思與改進。在這種持續循環的過程中,校本課程不斷被注入新的內容。

需要注意的是,校本課程在開發過程中可能會變成教師個人的課程,成為主要體現教師個人實踐智慧,而非通過集體審議的課程。而繪制課程地圖則可以有效避免教師間因缺乏溝通而造成上述問題。因此引入課程地圖,能夠促進課程深度開發并不斷優化校本課程的內容。借助現代信息技術,課程地圖還能夠進一步幫助學校從整體層面建構課程體系。

參考文獻

[1]陳如平.基礎教育課程建設的體系與問題[J].上海教育科研,2020(7):1.

[2]Hausman J J. Mapping as an approach to curriculum planning[J].Curriculum Theory Network,1974(4):192-198.

[3]English F W. Curriculum mapping[J].Educational Leadership, 1980, 37(7):558-59.

[4]Jacobs. H H. Getting results with curriculum mapping[M].Virginia, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004:126.

[5]Harden R M. AMEE Guide No. 21:Curriculum mapping: A tool for transparent and authentic teaching and learning[J]. Medical Teacher, 2001, 23(2):123-137.

[6]杜國用.基于成果導向的高職會計專業課程地圖繪制與調整[J].科技經濟市場,2018(10):150-152.

[7]敖冬梅,尉捷,李延成,等.中藥學專業課程地圖建設研究[J].中國中醫藥現代遠程教育,2019, 17(1):156-159.

[8]Jacobs H H. Getting results with curriculum mapping[M].Virginia, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004:40.

[9]徐晨盈.課程地圖的意義和繪制程序[J].上海教育科研,2019(2):77-82.

[10]董文娜,鞏建閩. 課程地圖是什么[J].教育發展研究, 2014(17):62-70.

[11]國務院.國務院關于基礎教育改革與發展的決定[J].中國民族教育,2001(4):4-9.

[12]林文生.學校本位課程發展機制——臺北縣瑞柑國小的經驗[J].課程與教學季刊,2001,4(2):69-84.

[13]張華.課程與教學論[M].上海教育出版社,2001:23.

[14]雅各布.課程地圖:統整課程與幼稚園到十二年級的評量[M]. 盧美貴,等,譯.臺北:心理出版社,2006:10-18.

[15][美]拉爾夫·泰勒.課程與教學的基本原理[M].羅康,張閱,譯.北京:中國輕工業出版社,2014:110.

(責任編輯? ?郭向和)