調研產教融合,放大職業教育優勢

侯鳳霞

摘要:通過對山東省20所職業院校和60家企業進行調查,厘清學校產教融合開展過程中存在的制約:學校只注重課程任務而忽視社會服務、專業鏈與產業鏈匹配度不高,畢業生的質量和數量得不到保證,人才供需“兩張皮”等。在此基礎上,提出深化產教融合,多措并舉提升職業教育的社會服務能力,放大職業教育的優勢。實施路徑是:職業教育進企業,打通教育科研通道;職業教育進社區,大力開展社區服務;職業教育進鄉村,助力鄉村振興建設。

關鍵詞:產教融合;職業教育;社會服務;鄉村振興

近年來,國家不斷出臺產教融合的各項政策,職業教育實現了較大規模、較快速度、較高水平的發展,培養了大批高技能復合型人才。但不可否認的是,我國職業教育在產教融合的過程中,還存在很多問題。為了厘清目前職業教育產教融合面臨的主要問題,找到癥結所在,放大職業教育的優勢,課題組對山東省20所職業院校和60家企業進行了調查。

一、調研方案設計

產教融合的主要參與者是學校、學生和企業,因此,本次關于產教融合情況的調研主要從三個方面進行:第一,對學校進行調研。課題組對山東商業職業技術學院、山東信息職業學院、東營職業學院、山東海事職業學院等20所職業院校的教師進行了網上問卷調查,主要涵蓋了產教融合的重要性、產教融合的模式、目前產教融合發展的階段和程度等。第二,對選取的20所職業院校的實習學生以及部分畢業生進行調研。涉及計算機、化工、交通、護理、動物、藥品、食品、航空、高鐵等專業,了解學生對該校產教融合的認同程度、滿意度等以及他們對于產教融合的意見和建議。共發放調查問卷200份,其中有效問卷185份。第三,對企業進行調研。選取濰柴動力、海爾、東軟睿道、福田雷沃重工、華為、東方領航教育集團等與職業院校有合作的60家企業進行電話訪談,了解他們對合作學校的專業設置、人才培養、畢業生質量等方面的評價及意見。

二、調研情況分析

本次調研,分別從教師、學生、企業的角度對學校產教融合的開展情況進行了分析。

(一)教師對于學校產教融合開展情況的評價分析

調查中發現,學校參與產教融合的積極性有了很大提高,但仍有31%的教師認為學校積極性不高;僅有17%的教師對于“學校非常關注學生的實習、實訓”表示非常認同、11%的教師對于“學校非常重視學生參與社會服務活動”表示非常認同、10%教師對“學校經常開展送教上門活動”表示非常認同,這是因為很多學校更關心教師教學任務的完成,忽視了學生的實習、實訓和社會服務活動,甚至把社會服務工作看作是可有可無的“副業”;45%的教師表示,學校不會更多地將注意力放到社會上,這是因為一部分學校更多地關注校園建設;68%的教師表示,校企雙方雖然簽訂了合作協議,但只是以促進學生實習和就業為主,說明校企雙方還沒有實現真正意義上的相互交融、深度合作。具體數據詳見表1。

由此看來,職業院校還沒有從自身發展的高度認識到產教融合的重要性,缺乏社會服務意識,只是一味地關注課程教學任務、校園建設等方面,忽視了職業教育的本職功能就是為社會培養高技能復合型人才、培育優秀工匠型人才[1],阻礙了產教融合向更深層次發展。

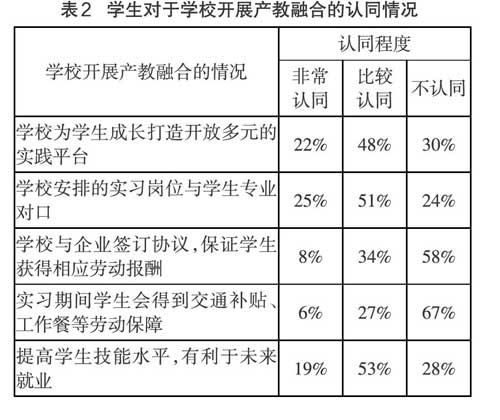

(二)學生對于學校產教融合開展情況的評價分析

通過調研發現,70%的學生對“學校為學生成長打造開放多元的實踐平臺”表示認同,76%的學生對“學校安排的實習崗位與學生專業對口”表示認同,72%的學生認為通過實習,可以提高自己的實踐動手能力,有利于未來就業。但58%的學生認為自己在實習期間沒有獲得相應的勞動報酬,高達67%的學生表示實習期間不會得到交通補貼、免費工作餐、八小時工作制等勞動保障,這種現象說明,雖然學校為學生實踐技能的提升搭建了平臺,但效果卻不盡如人意,企業在很大程度上只是將學生作為廉價勞動力。具體數據詳見表2。

(三)企業對于學校產教融合開展情況的評價分析

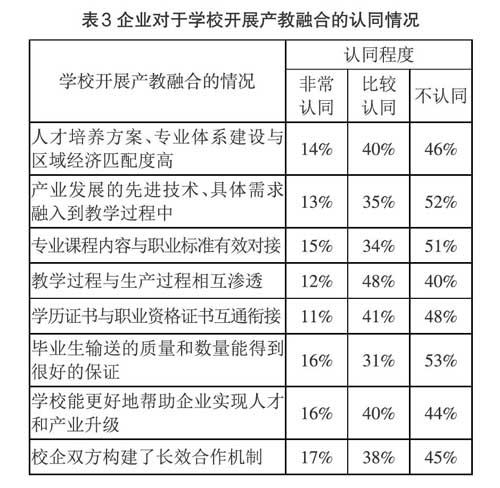

在與企業負責人訪談過程中發現,企業參與產教融合的積極性較以往有了明顯提高,說明企業能從與職業院校的合作中獲得一定的利益。雖然產教融合發展過程中存在很多問題,但不可否認的是,校企雙方的合作有了更進一步的發展。所以,本次針對企業的調研,不再局限于聘請企業專家上課、作報告或者讓學生去企業參觀實習等方面的淺層次合作研究,更多地是從企業角度出發探討學校專業設置、教學過程、人才培養與社會需求、企業生產、區域經濟的匹配度等問題。

通過調研了解到,46%的企業認為學校的專業建設與本區域經濟的匹配度不高。僅有13%的企業對“產業發展的先進技術、具體需求融入到職業教育教學過程中”表示非常認可。而且53%的企業對畢業生的質量和數量表示不滿意,45%的企業認為校企雙方沒有構建長效合作機制。在電話訪談中,還了解到,從企業角度看,學校主要是以勞務輸出為主,且學校在“專業課程內容與職業標準”“教學過程與生產過程”“學歷證書與職業資格證書”有效銜接等方面做得也不盡如人意。具體數據詳見表3。

通過訪談及問卷調查,可以看到,學校參與產教融合的深度、廣度進一步強化,但依然存在不少問題,如:學校更注重課程任務而忽視社會服務、專業人才培養方案與企業需求不一致、人才供需“兩張皮”的矛盾較突出等,這說明校企雙方還沒有實現真正意義上的深度合作,離“融合”還有較大差距[2]。歸根結底,造成這一現象的主要原因在于學校沒有從戰略的高度認識社會服務的重要性,缺乏社會服務意識,他們習慣于待在“象牙塔”中,很少主動走出校園,走進社會,融入社會。

三、深化產教融合,多措并舉提升社會服務能力、放大職業教育優勢路徑研究

(一)職業教育進企業,打通教育科研通道

1.校企全方位、多層次合作育人。現代企業已不再需要很多的搬運工、流水線工人等沒有技術含量的工種,他們需要具備多方面知識、技能的復合型人才。所以,這里說到的職業教育進企業,不僅僅是讓學生進入企業實習、實訓,更多地是讓企業全過程參與學校人才培養方案的制定,在教學大綱、教學內容、教材的選擇、制定等方面全方位介入,搭建多元化育人平臺,做到推動專業鏈與產業鏈、課程內容與職業標準的融合發展。學校與企業采用訂單式培養模式,學生一入學,就擁有學生、職工雙重身份,做到進校即入場,入學即就業。在學校,教師主要講授理論知識,進入企業,由企業指導教師帶領,真正讓學生融入到企業生產活動中去,掌握專業技能。在整個過程中,企業把先進技術、優秀文化、具體需求融入學校之中[3],學校把師資智力、硬件資源與企業共享,真正實現學生從知識技能到上崗、從學校到企業的無縫連接,做到人才培養和人才需求的協調統一,打通職業教育的“最后一公里”。

2.校企科研“同頻共振”。職業院校側重理論研究,企業側重實踐研究,加強職業院校與企業的科研聯系,合作共建科研平臺,構建科研團隊。職業院校為企業注入新鮮血液,企業為學校提供資金、技術支持,雙方打破原有“單一、重復、分散”的科研弊端[4],多方位、分層次整合、凝煉重大科研項目。結合企業生產,圍繞企業核心技術、主要工藝,通過校企雙方共同研發,更好地引導科研內容、科研成果與企業需求、社會發展相一致,打通科技成果轉化通道,實現“出成果”和“用成果”的有機統一。

(二)職業教育進社區,大力開展社區服務

職業教育不應僅僅局限于學校教育,更應該走出學校,走向社會,服務社會。社區教育作為現代教育的一種重要形式,職業院校應根據自身的辦學特色、學科優勢等,向社區居民提供各類服務。

1.提供咨詢服務。職業院校可根據社區居民的不同需求,結合專業設置,委派經驗豐富的教師、學生,向社區居民提供法律咨詢、教育咨詢、心理咨詢、健康咨詢、人力管理咨詢等,在為居民提供便捷的同時,更好地宣傳學校的各項工作及成果,宣傳職業教育的優勢和亮點。

2.提供開放服務。職業院校可根據自身情況,將圖書館資源、在線課程等向社區居民免費開放,居民可通過線上、線下多種方式查閱資料,學習科學知識,這也是信息資源社會化的具體體現。另外,在保證體育場館等資源科學使用的基礎上,合理向社區居民進行開放,促進學校與社區的互動交流,更好地提升職業教育的影響力和滿意度。

3.成立社區教育學院。基于地域特色和資源稟賦,職業院校與鄉鎮、街道共同設立社區教育學院,發揮職業教育輻射功能。一是立足初、中等職業教育、成人高等教育,開展學歷教育;二是開展社區文體培訓,選派教學經驗豐富的師資,定期開設計算機、書法、英語、音樂、美術、體育等方面的課程,充實居民業余生活,豐富居民精神生活,讓終身學習的理念落到實處。

(三)職業教育進鄉村,助力鄉村振興建設

技能型人才是鄉村振興的關鍵要素,而職業教育每年向社會輸送大約1000萬的技術技能人才,是我國培養技術應用人才的主力軍[5],職業教育就要承擔起鄉村振興的重任。

1.針對農民工、下崗職工、退役軍人等,開展特殊類型的學歷教育。鑒于這類人群的特殊性,學校可通過周末、在線課程等方式完成職業教育培訓,為他們的持續發展提供智力支撐。

2.要建設創業人才培訓基地。與企業合作,開展“一鎮一產業、一地一特色”的創業培訓新模式,鼓勵農村青年創新創業,按不同地區不同特點開設核心就業課程,例如在一些“淘寶村”開設電商課程,講授電子商務知識,培養以理論知識為基礎、以專業技能為主的高素質人才。

3.要建設新型農民技能培訓基地。隨著現代農業、特色種植業等的興起,職業院校依據自身專業優勢、師資優勢,結合區域經濟發展的需要,與企業共建新型農民技能培訓基地,開展面向新型職業農民的技能培訓,針對學員的不同需求,積極創新教育模式,通過開展長期、中期、短期的培養方式[6],探索靈活方便的學習機制,提高農村勞動力的整體素質,壯大農村人才隊伍,加快新農村建設,全面助力鄉村振興。

參考文獻:

[1]? 胡昌榮.五位對接:高職教育“產教融合”的有效路徑[J].職教論壇,2017(12):42-45.

[2]? 黃海榮.高職院校“產教融合”辦學模式探討[J].重慶工貿職業技術學院學報,2016(03):51-53.

[3]? 余霞,石貴舟.產教融合視域下高職教育與區域經濟協同發展研究[J].職業技術教育,2020(19):35-40.

[4] 寇文淑.新時代背景下藝術職業院校社會服務職能建設探究[J].河北職業教育,2020(05):46-49.

[5]? 陳志杰.職業教育產教融合的內涵、本質與實踐路徑[J].教育與職業,2018(05):35-41.

[6] 張新蘭.福建省地方職業院校社會服務能力提升策略研究[J].漳州職業技術學院學報, 2018(02):17-22.