學科核心素養導向下高職公共體育課程體系重構

陳峰 賀新家

摘要:在學科核心素養教育理念下傳統高職公共體育課程體系亟待重構。當前高職公共體育課程體系存在課程目標結構不清、課程內容選擇與組織不合理、課程實施保障體系不力、課程評價體系不合理等問題。依據泰勒的課程編制原理、體育學科核心素養養成的規律、高職學生的特點,構建起課程目標結構“精準化”、課程內容“深度化”、課程實施保障體系 “整合化”、課程評價體系“重過程”的新高職公共體育課程體系,更好地培育高職學生的體育學科核心素養。

關鍵詞:公共體育課程;課程體系;學科核心素養

學科核心素養是鏈接核心素養教育理念與學科課程的橋梁,通過課程化將學科核心素養落地,將課程教學改革向縱深推進[1-2],其根本目的是促進學生能力和品質的提升,更加凸顯“以人為本”的教育思想[3]。體育學科核心素養包括運動能力、健康行為和體育品德三個維度,已成為學界的共識[4-5]。然而,不同的學生需要通過不同的課程來提升他們的體育學科核心素養。面對高職學生的需求和特點[6-7],必須重構高職公共體育課程體系。

在這一背景下,根據課程編制理論、培養學生體育學科核心素養應遵循的教學規劃和高職學生的學習特點,在對當前高職公共體育課程體系發展高職學生體育學科核心素養存在問題的基礎上,重構以學生為中心,課程教學和課外活動有效整合的高職公共體育課程體系。旨在使高職公共體育課程能夠更好地培養高職學生的體育學科核心素養,讓高職學生能夠更好地適應未來社會的發展。

一、高職公共體育課程體系存在的問題

(一)課程目標結構不清晰

首先,高職公共體育課程體系的目標結構片面。從三維目標看,高職公共體育課程的目標以技能目標為主,而認知目標和情感目標僅存在于理論層面,并未真正“落地”。從體育學科核心素養看,當前高職公共體育課程目標集中體現在運動能力方面,健康行為、體育品格目標未能凸顯。這種目標結構導向下的高職公共體育課程,無法凸顯體育的育人價值。其次,課堂教學和課外活動的目標重疊。課堂教學和課外活動是高職公共體育課程體系的組成部分,二者目標應相互補充且各有側重。每周一次的課堂教學的主要目標應是發展學生的健康行為,培養學生的體育情感;每天進行的課外活動的主要目標應是發展學生的運動能力,促進學生體育品質的形成。然而,當前課堂教學和課外活動均未擺脫以發展運動技能為主要目標的教學,課堂教學間隔時間太長,無法讓高職學生的體質和技能得到發展,缺少體育與健康知識的傳授;對課外體育活動,學生參與度不高,不能有效提升學生的運動能力,也缺少對學生體育品質的培養。

(二)課程內容選擇與組織不合理

課程內容的選擇和組織偏離了學習者本位,缺乏對高職學生特點的把握。首先,課堂教學內容的選取和組織對學生學習過程和學習環境的考慮不足。大部分高職院校的公共體育課程內容是知識取向的,這類課程內容多是技術知識的累加,缺少健康知識和競賽規則、賽事編排等體育文化知識的內容,課程內容的組織低級重復,學生學習興趣不高。少部分的高職院校的公共體育課堂教學內容偏重于社會取向,根據學生未來工作崗位的體能需求選擇課程內容[8],而學生沒有崗位實訓的親身體驗,不能充分認識崗位體能訓練的必要性和重要性,學習積極性不高;同時崗位體能導向的課程內容多是對身體局部功能和肌肉的訓練,身體局部的強化練習反而使全身肌肉發展不均衡。其次,學生課外活動的具體內容多是自主選擇,缺乏教師的科學指導和監督,而對于自主學習自覺性不高的高職學生來說是不合適的。同時,課外活動中組織編排的賽事過于集中,參與比賽的學生在短期內的運動強度過大,易導致運動損傷,不利于體育情感和品質的培養。

(三)課程實施保障體系不力

首先,課堂教學中頻繁更換教師難以保障師生互動。學生前四個學期的體育必修課程分別由四位體育教師執教。體育教師在一學期十幾次的體育課里很難深入了解和掌握學生的性格和特點,學生也難以深入地了解教師,甚至出現教師不認識學生,學生不知道教師姓名的現象。第三學年的網絡選修體育課程,沒有教師具體指導,認真學習的學生很少,大多數學生只是為了拿到學分。此外,由于多數體育教師的教學觀念仍停留在傳授運動技能上,因而對健康行為和體育品質的重視不夠,缺乏對學生體育行為和體育態度的關注,不重視與學生之間情感的交流與培養。其次,課外體育活動的實施缺乏相應的責任機制與協作機制,一方面,課外活動中進行規律鍛煉的學生比例低,與領導和教師對學生缺少必要的引領和監督的責任機制有關;另一方面,課外活動舉辦的各種賽事多流于形式,各種體育賽事的組織部門多是非體育部門,缺少專業體育人才的管理和指導,在賽事活動中學生能力和精神得不到應有的歷練和提升。

(四)課程評價體系不合理

課程評價“重結果,輕過程”的問題嚴重。首先,在學生的學習評價上,大多采用“平時考勤”和“期末考試”相結合的評價方式。平時考勤只能反映學生是否出勤,卻不能反映學生的學習態度和學習行為;期末考試的評價標準是體質或技能水平的絕對標準,對基礎好的學生平時不用努力也很容易取得好成績,對于基礎差的學生可能很努力也難取得好成績。同時,這種評價方式不能及時給學生反饋,學生不能根據自身狀況科學合理的制定和調整健康運動計劃。

對教師的教學評價上,大多采用專家評價的方法,通過某段時間集中組織優質課比賽對教師進行教學評價,導致體育教師把大部分精力放到了優質課的比賽中,放到日常教學中的精力不足。這種評價方式反映的是教師課堂教學示范課的比賽水平,不能反映教師日常課堂教學和課外互動指導的綜合教學水平和效果,也不能促進教師對學生進行長期穩定的了解和指導,教師也難以根據學生的具體情況改進和優化教學計劃和內容。

二、高職公共體育課程體系重構的依據

(一)理論基礎:泰勒的課程編制原理

有現代課程論之父之稱的美國著名課程專家泰勒提出的課程編制理論,為解決高職公共體育課程體系存在的問題提供了合適的解決思路。泰勒強調課程目標的設計和編制是首要任務,目標的選擇和確定應綜合考慮學生特點、社會需求和學科內容三個方面的因素。同時,這一原理提供了課程目標如何統領課程內容、課程實施及評價的程序,即先確定學校應該達到哪些教育目標,再選擇能夠實現這些目標的學習經驗,而后合理的組織這些學習經驗,最后設計評價反饋體系保障這些目標真正得到有效實現[9]。這一原理在強調設置行為目標是課程編制出發點的同時,還強調要注重課程內容、課程實施、課程評價之為什么的思考。同時,體育學科核心素養理念已經充分體現了學科和社會兩方面的因素,高職公共體育課程體系的重構只需根據體育學科核心素養的三個維度,給高職學生設置針對性的、應該達到的、具體的行為目標,再根據這些行為目標去選擇適宜的學習經驗,進而圍繞具體的行為目標設計和開展教學,促進學生學會學習并擁有良好的能力和品質[10]。

(二)遵循原則:生成性體育教學

學生體育學科核心素養的培養要突出體育教學的生成性,使其內容結構為生活知識和學科知識的聯結融通[11]。首先,運動能力的發展須符合人體的應激能力和適應規律,體能和運動技能的發展都需要長期規律的運動參與。體能的發展需要適宜運動負荷的刺激和機體的適應,運動技能的形成要遵循分化、泛化、自動化的過程規律。其次,健康行為的養成要遵循健康行為的轉變規律[12]。健康行為的轉變需要經過5個階段,即前意向階段——意向階段——準備階段——行動階段——保持階段。可見,改變高職學生的健康行為需要讓其先認識舊有行為的弊端,然后幫其制定行為改變計劃并監督實施,隨著其行為的逐步轉變,自我效能感得到提升,最終形成和保持良好的行為習慣。最后,體育品質的形成要遵循規范學習的心理發展規律,即從依從到認同再到內化的過程規律。加快這一過程需要營造良好的環境,靈活運用榜樣法、說服溝通法、角色扮演法等各種方法手段。加快高職學生體育品德的形成過程,更需要營造良好的校園環境、領導和教師的榜樣引領、師生之間深入的溝通交流。

(三)設計取向:以學生為中心

高職學生互動性學習的投入度高,但不善于自主性學習,對自身的發展和提高缺乏計劃性,學習的自制力差。以高職學生為中心的高職公共體育課程設計更需要選擇適宜的內容、創設適宜的情境,來激發他們的學習興趣,引導他們學會學習。

首先,必須在全面掌握高職學生現有水平的基礎上進行課程設計。泰勒指出教育目標的實現必須通過特定的學習經驗才能實現。高職學生的體育學習基礎和運動經歷如何?已經掌握了哪些運動知識和技能?學習和掌握的程度如何?只有掌握高職學生現有的學習經驗,才能選擇和設計促使高職學生進一步提高的新的學習經驗。其次,必須根據高職學生的學習環境進行課程設計。泰勒認為學習是學習者對其所處環境做出的反應而產生的。因此,要根據高職學生的學習特點和所處的學習環境,選擇和設置高職學生的學習經驗,使學生在教師的引導監督下,逐漸改變不良行為習慣,轉變對體育的舊有態度,更好地促進學生形成自身發展和適應未來社會發展所需的體育能力和體育品質。

三、高職公共體育課程體系重構的設計

(一)課程目標結構:從“模糊化”轉向“精準化”

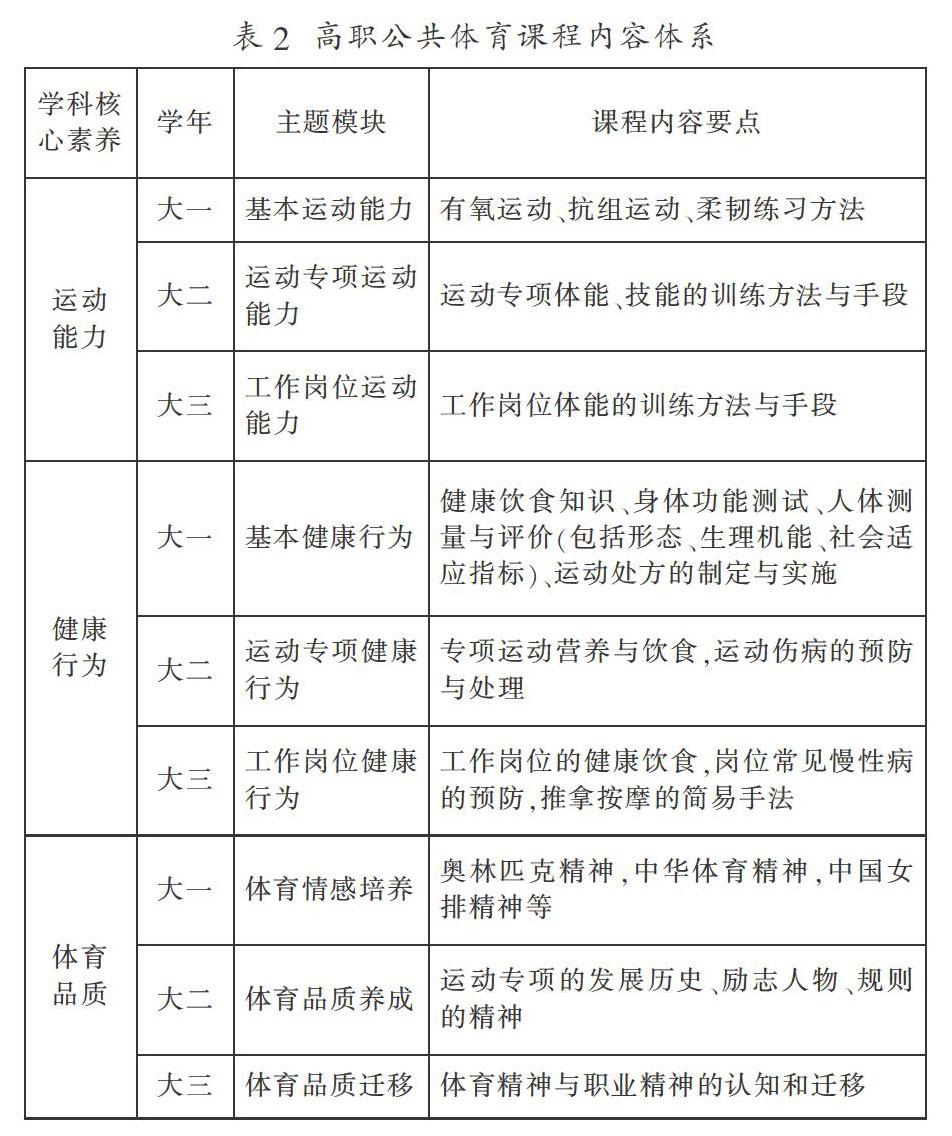

針對當前課程目標片面、結構重疊的問題,提出根據高職學生的身心特點,對高職公共體育課程目標體系進行精準設置,使課堂教學和課外活動的目標結構層次更加清晰、具體、有可操作性[13],使學生由被動學習轉向主動學習的過程目標更加明晰,更好地統領課程內容、課程實施、課程評價(見表1)。

首先,將課堂教學的目標設定為:一是了解和掌握測量生理健康水平常見的指標和方法,并能夠根據所處環境為自身制定合理的運動處方。二是了解常見的膳食營養素的功能及其科學攝入量,掌握預防常見慢性病的飲食營養方式方法。三是了解運動技能形成的過程,熟悉1項運動項目的運動技能訓練方法;了解1項運動項目的比賽規則和賽事編排方法原理,熟悉至少1項運動項目的演進歷史、賽事文化和體育明星的成長經歷。四是能夠將養成的體育精神和體育品質遷移到學習、生活和工作中去。

其次,將課外活動的目標設定為:一是通過早操和上午大課間操,保證每天運動時間45分鐘以上,每周運動5次以上。二是下午課外活動,學生發展運動技能的同時,通過體育社團學生骨干和一般學生之間的互動,培養學生互相幫助的意識和精神。三是通過各種賽季制的體育賽事,讓學生體會各種角色的職責,提高學生的崗位責任意識,提升人際交往能力,培養學生的團隊協作和超越自我的精神品質,為學生大三頂崗實習和畢業后更快更好地適應工作崗位和融入社會打好基礎。

(二)課程內容:從“淺表化”轉向“深度化”

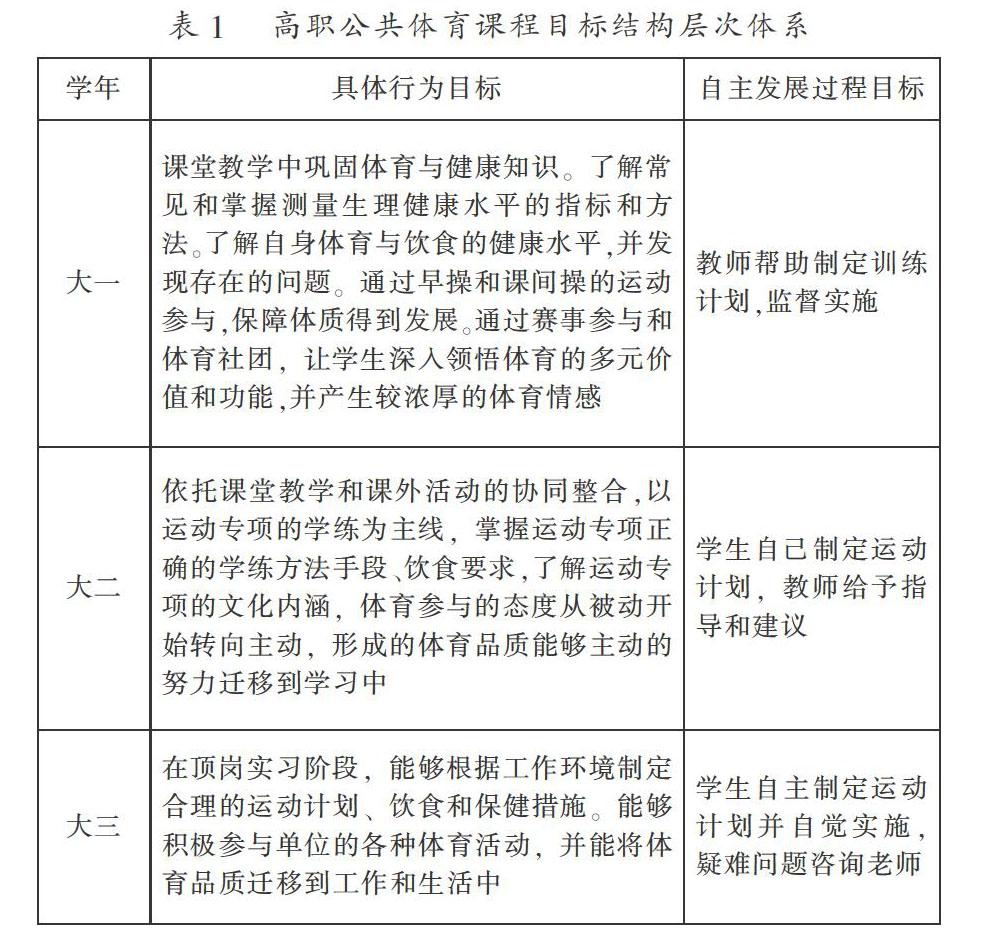

針對當前課程內容水平低、組織無序的問題,結合體育學科核心素養的形成規律和高職學生學習環境的變化[14],將課程內容分為基本運動能力模塊、運動專項運動能力模塊、工作崗位運動能力模塊、基本健康行為、運動專項健康行為、工作崗位健康行為、體育情感培養、體育品質養成、體育品質遷移等9個主題模塊(詳見表2)。

首先,課程內容的設置上降低了運動技能內容的比重,增加了健康行為和體育品質內容的比重,這種課程內容的設置更利于學生對體育的認識能夠超越運動技能的層面,產生更深刻的理解。尤其是課程內容中增加的體育文化與歷史知識,更利于學生把握體育的本質及思想方法,形成積極的內在學習動機、高級的社會性情感、積極的態度、正確的價值觀,更好地將體育品質遷移到學習和工作中[15]。 其次,利用深度學習理念組織課程內容,使課程內容的針對性更強,內容的層次更有遞進性。便于加強課堂教學和課外活動內容的整合,使高職學生的體育學科素養水平隨著時間的發展和環境的變化由淺入深,能夠獲取知識并理解知識背后復雜而深刻的意義[16]。同時,將課外活動的體育賽事改成賽季制,將體育社團的活動和體育賽事的組織深度融合。這樣,從基本層次到運動專項層次再到工作崗位層次進行針對性的內容設置,確保學生體育學科核心素養逐步得到提升。如在體育品質方面,在大一階段,通過奧林匹克文化的歷史和發展讓學生充分認識體育的內涵和育人價值,激發學生的體育情感;在大二階段,根據不同運動項目的演進歷史和勵志人物故事,引導學生對體育精神進行深層次的理解,促進學生養成良好的體育品質;在大三階段著重引導學生通過體育知識技能學習規律與工作知識技能發展規律進行對比,將體育精神品質遷移到工作崗位中。

(三)課程實施保障體系:從“松散化”轉向“整合化”

針對當前課程實施部門的資源配置松散的問題,提出優化整合課堂教學和課外活動的各種資源,給學生創設互動、探究和社會化的情境[17]。

首先,在課堂教學的實施上優化教師配置,實行“固定教師全程負責制”,減少教學過程中教師的更換次數,增加教師與學生交往互動的時間[18]。從學生入校開始,體育教師就確定好三年需負責的班級和學生,長期固定的教師保障學生得到長期有效的引導和監督。學生在三年的學習中最多由2位體育教師負責,第一學年的體育教師負責根據學生體育學科核心素養水平幫助每一位學生制定合理可行的進階目標,全面提高學生基礎體育與健康的知識和技能,培養學生認識和改變自身的不足的意識。第二學年體育教師通過1學年包括專項運動技能、賽事組織和參與在內的專項運動課程,積極引導學生感受和反思自我提升過程中的成功和規律,增強自主發展的能力。三年級頂崗實習期間,在以學生自主發展為前提的基礎上,兩位老師同時負責解答和指導學生在頂崗實習中體育鍛煉的疑難問題,促進學生終身體育意識和能力的形成。這種課程的實施方案增加了師生之間的情感和了解,既讓教師更好地掌握學生的性格和具體情況,又讓高職學生感受到更多的關愛,有利于教學效果的提高。其次,在課外活動的實施上整合人力資源和信息資源。在人力資源上構建學校上下全員協同育人機制體系,充分挖掘體育課程的育人價值,制定領導的帶頭責任機制,以校長為先導,帶領各級領導和教師為學生做出表率。在信息化資源上大力加強智慧化校園建設,尤其是使用對學生身心發展變化的動態監測系統,將學生的狀態和變化及時反饋給教師和學生,便于教師指導。學生足夠的運動量需要通過早晨、上午大課間的有氧運動加以保障,建立相關部門的責任協作機制。早操的實施需要學生處和二級學院共同努力,尤其要充分發揮輔導員對學生的引導和監督作用。上午大課間的廣播體操由校長帶頭、師生共同參加,既能保持身體素質又能鍛煉心肺功能。下午的課外活動由體育教學部門負責組織賽季制的體育賽事,由專業的人負責專業的事,這樣組織的賽事既避免了學生短期集中比賽產生運動損傷的危險,又促進了學生日常參與運動的積極性,利于學生體悟體育精神品質。

(四)課程評價體系:從“重結果”轉向“重過程”

高職公共體育課程評價要從“重結果”轉向“重過程”,構建絕對評價與相對評價相結合的綜合性評價體系和評價標準,使課程評價融入到整個教學過程中,真正起到促進學生不斷進步的作用。

首先,在學生評價上,改變以往“課堂考勤”與“期末體質和運動技術考試”相結合的評價方式,構建定性評價與定量評價相結合的學生多元綜合評價體系。該體系包括學生長期的學習態度和對體育認識的轉變情況,以及信息化系統資源記錄的長期教學過程中學生身體形態機能、健康行為、社會適應等指標的變化情況,加上學生的自評與互評等內容。同時,評價標準提高對學生學習過程、學習態度和學習行為等方面的比重。使基礎水平不高,但學習努力、態度端正、不斷進步的學生獲得肯定和較高的評價等級;讓基礎較好,但學習不認真不積極的學生得到客觀的評價,促使他們認識到自身認知、態度和行為的不足;使評價體系起到監督和促進學生不斷努力的作用,給學生營造一個深度學習的環境,使其心理認知水平逐步提高,形成自我發展的能力和品質。

其次,對教師的評價,要根據其負責教授的學生體質和運動技能水平的過程性動態量化監測結果,并結合教師自評互評、專家和學生的評價,構建體育教師綜合評價體系來評定體育教師的教學效果和水平。教師根據學生、專家的反饋意見及學生的監測數據,對自身課堂教學和課外活動的實施情況進行及時總結、反思和整改,這種評價體系促使教師把更多的精力放到日常教學和師生互動中,努力提高學生體質和運動技能水平,更注重引導學生養成良好的健康行為,更重視引領學生對體育精神品質的認同和內化,進而促進學生核心素養的全面提升。

參考文獻:

[1]余文森.從三維目標走向核心素養[J].華東師范大學學報(教育科學版),2016(1):11-13.

[2]李松林.學科核心素養的發展機制與培育路徑[J]. 課程·教材·教法,2018(3):31-36.

[3]余文森.論學科核心素養形成的機制[J].課程·教材·教法,2018(1):4-11.

[4]趙富學,魏旭波,李莉.體育學科核心素養課程化現狀檢視及機制設計[J].體育學刊,2019(4):94-99.

[5]于素梅.中國學生體育學科核心素養框架體系建構[J].體育學刊,2017(4):5-9.

[6]汪雅霜,汪霞.高職院校學生學習投入度及其影響因素的實證研究[J].教育研究,2017(1):77-84.

[7]程傳銀.發展學生體育學科核心素養的教學論解讀[J].沈陽體育學院學報,2019(3):1-7.

[8]姜生成.高職體育“崗位主導”教學模式探析[J].體育學刊,2008(7):71-73.

[9][美]泰勒.課程與教學的基本原理[M].施良方,譯.北京:人民教育出版社,1994.

[10]季瀏.論面向學生的中國體育與健康新課程[J].體育科學,2013(11):28-36,74.

[11]郭洪亮,謝磊,張琪,等.生成性體育教學:體育學科核心素養培育的應然路徑[J].沈陽體育學院學報,2021(2):44-51.

[12]SAMUELSON M. Changing Unhealthy Lifestyle: Who's Ready. Who's not? : An Argument in Support of the Stages of Change Component of the Transtheoretical Model.[J]. American Journal of Health Promotion Ajhp, 1997(1): 13.

[13]邵偉德,李紅葉,齊靜,等.體育學科核心素養與體育教學目標對接的方式、困境與策略[J].體育學刊,2020(6):90-96.

[14]柯勇,左樂,黃博,等.核心素養視域下體育課程目標與內容設計的關鍵策略分析[J].天津體育學院學報,2020(2):163-168.

[15]羅偉柱,鄧星華.體育深度教學:體育學科核心素養培育的應然進路[J].體育學刊,2020(2):90-95.

[16]趙富學,陳蔚,仰明橋,等.“立德樹人”視域下培養中國學生的體育與健康學科核心素養的深度體育課堂教學設計研究[J].首都體育學院學報,2020(5):431-438.

[17]甘霖,熊建生.“兩大課堂”協同育人初探[J].中國高校科技,2014(4):51-52.

[18]劉雋,范國睿.高校“課程思政”改革背景下師生互動對于學生自我收獲感與滿意度的影響機理——基于結構方程模型的實證分析[J].現代教育管理,2019(5):117-123.

(責任編輯:劉東菊)