核心素養理念下的“化學中的微粒觀”復習課教學設計

張愛蓮

[摘? ?要]微粒觀是化學學習中要求學生建構的基本觀念之一,也是化學學科核心素養的重要觀念之一。通過認識物質的微粒性以及化學反應的微觀過程,學習從微觀角度認識物質的分類和變化,可培養學生對微粒觀的理解、分析與綜合運用能力。

[關鍵詞]微粒觀;核心素養;復習課;教學設計

化學是在分子、原子的層面上研究物質的性質、組成、結構與變化規律的科學。《義務教育化學課程標準(2011年版)》中強調,要“引導學生認識物質世界的變化規律,形成化學的基本觀念”[1],微粒觀就是學生要建構的基本觀念之一。化學學科核心素養的培養要求包括:培養學生的宏觀辨識與微觀探析能力,形成“結構決定性質、性質決定應用”的觀念;培養學生的證據推理與模型認知能力,認識化學現象與模型之間的聯系,建立解決復雜化學問題的思維框架。

人教版教材中,從第三單元《物質構成的奧秘》開始,幾乎每個單元都有從微觀角度認識物質及其變化的學習內容。如第五單元的質量守恒定律,第六單元的金剛石與石墨、CO和CO2性質不同的原因,第九單元的NaCl和蔗糖溶解的微觀過程,第十單元的酸、堿、鹽溶液導電的原因,酸堿中和反應的本質,第十一單元的復分解反應的本質以及除雜、轉化、離子共存的解題方法,以上內容都需要學生從分子、原子、離子的視角去分析紛繁復雜的物質及其變化,發現各種變化的特征和規律,培養“宏觀辨識與微觀探析”核心素養。

一、教學過程

1.課堂導入

【圖片展示】PPT展示以下圖片:水分子、C60分子的圖片,NaOH溶于水解離成離子的圖片,氧化汞分子分解示意圖,氫氣和氯氣反應、NaOH和鹽酸反應的示意圖。

【小結】化學是在分子、原子的層面上研究物質的性質、組成、結構與變化規律的科學。

設計意圖:PPT中的前三張圖片是物質對應的微觀粒子模型,后三張圖片是化學反應的微觀模型。教師將散落在教材各處的圖片集中放置在一張幻燈片上,不僅增加了本節課的知識容量,而且由此引出了化學研究方法,即原子論和分子學說,從微觀角度來研究化學,奠定了近代化學的基礎。

【圖片展示】為了研究地球,人們設計了地球儀作為研究模型;為了研究將病人隔離對新冠病毒傳播造成的影響,可設計參數用計算機進行模擬演示。同樣地,化學教學中也可用微觀模型來模擬看不見摸不著的微觀世界,幫助學生研究物質及其變化。

設計意圖:在化學研究中,可以運用模型揭示原型客體的形態、本質和特征。“建模”是化學學習的一種重要方法,利用該方法,不僅有利于學生把握化學知識的內在規律,而且有利于培養學生對現象和化學反應規律認識的概括化、理性化,培養學生思維的深刻性。在實際教學中,學生往往覺得微觀世界很抽象,無從下手。教師通過聯系學生已有的常識,把“建模”的思路水到渠成地傳授給了學生。

2.專題復習

主題一:物質是由分子、原子、離子等微粒構成的

【提出問題】物質是由哪些微粒構成的?

【學生回答】物質是由分子、原子、離子等粒子構成的。(舉例略)

【圖片展示】水、氧氣、銅、金剛石、氯化鈉、硫酸銅的圖片。

設計意圖:教師展示各種物質的圖片,既降低了復習課的單調性,提高學生的學習興趣,又直觀地展示了宏觀物質是由微觀粒子構成的。

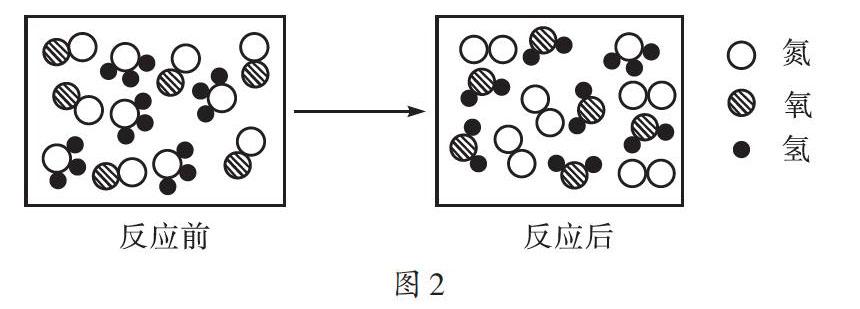

主題二:根據微觀示意圖辨識混合物和純凈物、單質和化合物

【學生練習】(1)下列物質中含有氧分子的是()。

A. O2 B. H2O C. CO2 D. H2O2

設計意圖:通過題(1),理解“氧分子”是和“氧氣”相對應的概念,從而分析出微觀的分子、原子與宏觀的物質、元素之間的對應關系,再通過題(2)進行鞏固練習。根據微觀示意圖認識物質的分類,是學生通過模型學習化學的關鍵環節。以上兩道練習題,都是先由學生分析討論,找出解題方法,再由能力較強的學生在白板上進行圈畫講解,使不太理解的學生能看懂模型,再進行針對性的訓練,強化物質分類的教學。

主題三:根據微觀示意圖書寫化學方程式

設計意圖:由微觀示意圖寫化學方程式,對學生來說難度不算大,但總有學生由于看圖不仔細導致出錯,如有的學生寫成5NH3+6NO=NH3+5N2+6H2O。教學中,先讓學生獨立寫出化學方程式,再通過白板展示學生的答案。投影可放大學生的錯誤,使學生印象深刻,進而認識到要先劃掉反應前后未參加反應的分子,再書寫化學方程式。

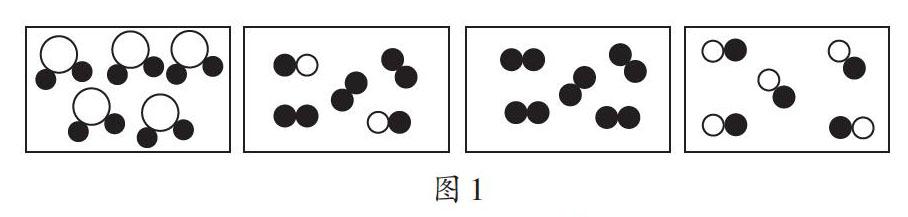

主題四:化學反應的微觀本質

【圖片展示】水分子分解示意圖。

【學生講述】水分子分解成氫原子和氧原子,各原子再重新結合生成氫分子和氧分子。

【總結1】反應本質:分子分成原子,原子重新結合成新的分子。

【圖片展示】鈉和氯氣反應生成氯化鈉的示意圖。

【學生講述】鈉原子失去1個電子形成帶正電的Na+,氯原子得到一個電子形成帶負電的Cl-,Na+和Cl-相互作用,形成了NaCl。

【總結2】原子得失電子形成離子,離子相互作用構成分子。

【圖片展示】NaOH和鹽酸反應的示意圖。

【學生講述】分析圖片可知,該反應的微觀本質為H++OH-=H2O。

【學生練習】寫出NaCl和AgNO3反應、Na2CO3和稀鹽酸反應的本質。

【總結3】陰陽離子結合,生成了沉淀或氣體或水,使溶液中的離子濃度減小。

設計意圖:這部分內容是本節課的重點和難點。教師把分散在教材各處的化學反應示意圖進行了整合,在教學過程中,先引導學生仔細觀察反應前后微粒的變化,幫助學生從分子、原子角度,電子得失角度,離子結合角度去分析化學反應的實質。同時,以學生講述為主,這對培養學生語言表達能力和識圖能力有重要作用。

3.課堂小結

在化學學習中不僅要見微知著,還要見著知微,將微觀模型和宏觀物質及其變化聯系起來去解決問題。在解決這類問題時,要克服畏難情緒,細心觀察,并規范化學用語,進而順利解決問題。

二、教學啟示

其一,本節課是專題復習課,體現了基于“微粒觀”的知識概括提升過程以及化學基本觀念的遷移價值。教學中,教師引導學生觀看模型,觀察圖片,利用圖片分析物質以及反應前后微粒的變化,充分運用圖片、模型、動畫等多種手段,幫助學生把抽象的概念具體化;通過學案練習,邊講邊練,并利用實物投影及時展示,利用希沃授課助手圈圈畫畫,講解微觀圖形的觀察方法,做好示范作用,讓學生理解解題過程和步驟,避免由于審題不仔細而導致的錯誤。本節復習課之后,學生對基本知識掌握得更加牢固了,同時強化了微粒觀。

其二,這部分內容可以采用多種生動有趣的教學方式,如視頻引入、學生表演、磁性黑板搭建分子模型等。通過讓學生進行模型的拆分來認識分子分成原子,原子再重新結合成新的分子的反應本質,同時引導學生在拆分過程中進行講述,加強學生語言表達的規范性。

其三,發揮化學符號的作用,幫助學生架起宏觀物質與微觀粒子之間的橋梁。初中階段的化學用語包括元素符號、化合價、化學式、化學方程式等。畢華林教授在《化學學習中“宏觀—微觀—符號”三重表征的研究》一文中提出:在化學科學的發展過程中,化學家們不僅從宏觀上對物質的性質和變化進行觀察和描述,更重要的是從微觀結構上對其進行解釋,以深刻把握物質變化的本質規律,而化學符號作為宏觀物質和微觀世界的抽象表達方式,成為鏈接宏觀與微觀的中介,是化學家進行化學思維的工具[2]。在初中化學教學中,先通過元素符號的學習做好化學的啟蒙工作,再通過化合價、化學式、化學方程式的學習指導學生去理解、運用化學用語,感悟化學用語是物質的宏觀和微觀兩方面聯系的紐帶。

微粒觀是化學學習中的基本觀念,和其他化學基本觀念一樣,它具有高度的概括性和統攝性,具有超越事實的持久價值和遷移價值。本節復習課,有利于促進學生的觀念整合和觀念系統化,引導學生看透物質的本質,培養學生認識物質的能力和認識習慣,這對提高學生化學學科核心素養具有重要作用。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]? 畢華林,黃婕,亓英麗.化學學習中“宏觀—微觀—符號”三重表征的研究[J].化學教育,2005(5):51-54.

(責任編輯 羅 艷)