讀后環節重構文本 培養學生思維品質

周春燕

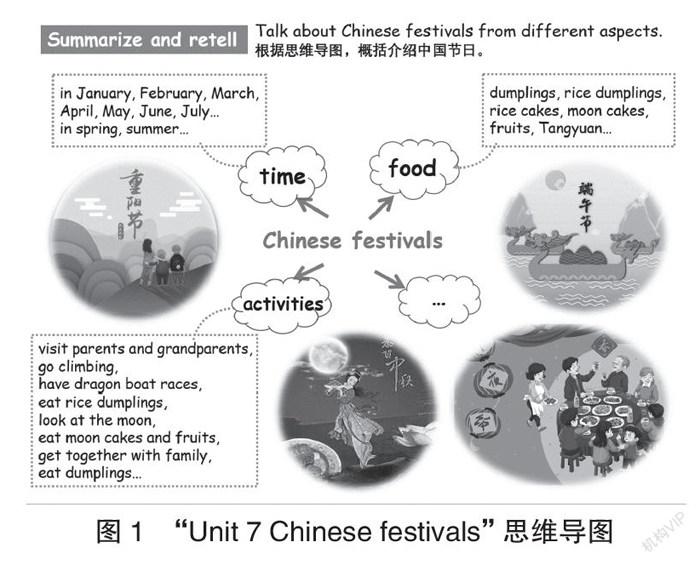

摘要:讀后環節作為“三段式”閱讀教學方法中的重要一環,是有效培養學生思維品質的重要環節。通過轉變文本體裁、概括文本內容、強化文本主題和“寫畫”文本要點四種策略進行文本重構,可培養學生思維的靈活性、邏輯性、深刻性和創造性。

關鍵詞:讀后活動;文本重構;思維品質;小學英語教學

中圖分類號:G623.31 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2021)07B-0083-05

語言能力、思維品質、文化品格和學習能力是英語學科核心素養的四個維度。思維品質作為英語學科核心素養極其重要的一部分,要求教師在英語教學的過程中關注學生思維能力的培養和發展。“文本重構是基于教材和學生特點而采用的富有創造性的文本處理方式”[1]。小學生對語篇內容的感知能力較弱,尤其是對內容繁復、結構復雜的語篇。教師在閱讀課讀后環節中,要運用一定的教學策略,對文本進行重構,形成新的文本,以引導學生鞏固語言知識,提升語言能力。讀后階段重構的文本通過對文本內容進行二次梳理,以新的形式呈現給學生,是對原有文本的一種改編和改變,對夯實學生的語言基礎、發展學生的思維都有很大幫助。

筆者結合在聽課和研討過程中的實踐,談談如何在讀后環節利用文本重構培養學生的思維品質。

一、轉變文本體裁,培養思維的靈活性

譯林版小學《英語》(下同)教材中有Dialogue(對話)、Text(篇章)、Chant(歌謠)或Rhyme(韻律)等體裁的語篇內容。在讀后環節,教師可以將文本內容遷移到不同的文本體裁中進行再現,通過形式的轉化,增強學生思維的活躍度,發揮學生創造力,培養學生思維的靈活性。

(一)對話改編為篇章,梳理文本內容

小學英語教材中的對話文本常圍繞某一個話題開展角色間的問答。在讀后階段,教師除了讓學生進行角色表演鞏固故事內容外,還可以將對話內容進行梳理,將零散的問答整合在一起,形成新的獨立語篇。再讓學生以第三人稱敘事的口吻,結合板書、課件等,進行文本內容的復述或匯報。

如四年級上冊“Unit 5 Our new home” 的“Story time”板塊是Su Hai、Su Yang和她們的媽媽之間為找尋各自物品而展開的對話。在讀后階段,教師帶領學生先將原文中的物品和所在房間信息進行梳理,完成短文填空;再讓學生用第三人稱對文本內容進行復述匯報。

S1: Su Yangs hat is in her bedroom. Su Hais skirts are in the living room, on the sofa. Su Yangs white cap is not in her bedroom. Its in the kitchen.

學生通過轉換人稱,理清了對話中各個人物對應的物品及物品所在的位置。雖然是文章內容的再現,但這一改編、整合過程不僅實現了文本再構,而且幫助學生實現了感性思維向理性思維的轉化,大大增加了學生思維的靈活程度。

(二)篇章改編為對話,豐富語言輸出

小學高年級教材中的文本更多是以篇章為主。為了豐富讀后階段的任務活動形式,教師可以輔助學生將篇章重構為不同角色之間的對話,讓學生開展小組對話和表演,豐富語言輸出,增強文本與學生之間的互動。

如六年級上冊“Unit 2 What a day !”的“Story time”是一個敘事語篇。在讀后階段,教師設計了“Make an interview”的任務,學生四人一組,扮演記者,對Yang Ling以及她的小伙伴進行上周日一天活動的采訪,提出諸如“What did you do last Sunday? ”等問題。同時,教師要求學生根據對話所匹配的情境進行一定的語言發揮,融入個人的一些應景而生的想法和情感,進行提問和回答,如“How do you think of your Sunday trip?”。也可以使用評價性的語言“What a day! Its a great day.”等增加話輪,發散學生思維。

在將篇章改編為對話的過程中,新的語言不斷產生,甚至會生成一定的延續性文本內容。學生在重構文本的過程中,會不自覺地結合自身的實際情況豐富自己的語言輸出;同時,因為個體角色的帶入,學生能更好地融入語篇情境中感悟語言魅力,思維的靈活性得到進一步鍛煉。

(三)創編歌謠或韻律,增強語言趣味性

“小學生愛唱,愛表現。而Chant和Rhyme類型的歌謠,以其精簡的內容,明快的節奏,優美的韻律,豐富的情感等顯著特點,深受學生喜愛,被廣大英語教師作為重要語言活動運用在課堂教學中。”[2]教師在讀后階段設計基于文本的歌謠或韻律任務,在培養學生英語學習興趣的同時,也有利于鞏固他們對語言的認知。

如在三年級下冊 “Unit 4 Where is the bird?”的“Story time”板塊的讀后活動中,教師根據故事內容,帶領學生創編了一個歌謠,對文本故事進行鞏固。教師先將部分文本改編成歌謠,挖空關鍵單詞,讓學生思考補全,如“Where, where, where is the bird? Desk, desk, its under your desk.”。再讓學生將余下的文本內容進行歌謠模仿續編,繼而合成一個完整的歌謠, 即一個完整的語篇。最后配上音樂節奏,讓學生進行唱誦復述。

這種重復句型的歌謠是對文本內容的高度概括,既有知識的遷移,也有巧妙的轉換,成為培養學生思維靈活性的載體。

二、概括文本內容,培養思維的邏輯性

思維的邏輯性是指學生思考問題時能夠準確而有條理地表達自己思維的過程。故事性文本有其發展的邏輯順序,教師可以在讀后階段通過解構文本、概括文本信息和提煉文本要素,使學生根據提示對文本內容一目了然,進而培養學生思維的邏輯性。