基于模型建構教學案例

葉丹紅

摘要:模型不僅是傳授科學知識的媒介,更是培養學生科學探索能力的一種重要手段。本文以浙江版科學“生物的呼吸”一課為例,圍繞“學為中心、學科思想、學科方法”等理念,通過學生的體驗、感受、思考討論等形式,教師指導學生模型建構、模擬實驗等活動突破教學難點。

關鍵詞:模型構建;生物的呼吸;教學設計

在初中科學教學中,經常會遇到一些“只可意會不可言傳”的問題,而這些問題正是因為初中科學中有大量以識記為基礎的知識,但由于涉及到科學概念、原理以及規律都不能在課堂中直觀呈現,學生缺乏形象直觀的感知而難以理解所造成的。模型建構是以簡化和直觀的形式來現實復雜事物或過程的手段,是科學研究中常用的重要方法之一[1]。在科學教學中,常用的的模型建構形式主要有概念模型、物理模型、實驗模型、數學模型等幾大類。本文通過“生物的呼吸”的教學設計,分別就這四種模型在本節課中的應用做一些嘗試和思考。

1 利用概念模型,構建知識,幫助學生理解概念

概念模型是指用文字和符號突出表達對象的主要特征和聯系的模型。其主要作用是理清生物學概念之間的獨立關系、從屬關系,使分散的概念系統化[2]。在課堂上利用概念模型,展示概念之間的相互聯系,幫助學生構建知識體系,理解概念,避免死記硬背。

1.1 通過“深呼吸”體驗活動,建立呼吸系統流程圖

情景設置:今天,能與在座的同學一起學習,老師覺得很高興。但一下子面對這么多陌生的面孔,我覺得有些緊張,同學們能陪老師一起緩緩嗎?學生馬上提出可以深呼吸,順勢帶領學生一起深呼吸,設置簡單的引導語“可以閉上眼睛,什么都不要想,把注意力放在呼吸上,感受一下氣體慢慢從鼻腔進入我們的身體,在慢慢的呼出來。”利用體驗式情景,引出本節課題;同時也讓學生關注氣體吸入和呼出的過程。

設置問題:氣體在進出我們身體時,經過了哪些結構?

學生回答:口、鼻、氣管、肺

這里有兩個問題:口是否是呼吸系統的組成部分;還有其他結構嗎,如何尋找證據?通過討論,學生認識到口主要是食物通道,消化食物的作用,故不是呼吸系統組成部分。體內器官無法直接觀察,可以解剖,但無法滿足。大量生物觀察的結果,可通過圖片呈現,幫助學生構建呼吸系統模型。展示概念流程圖:鼻→咽→喉→氣管→支氣管→肺。

【設計意圖】:氣體進出,用流程圖表示可幫助學生建立器官順序,構建系統概念,讓學生理解器官按照一定的順序排列在一起共同完成一種或幾種生理功能。

1.2通過流程圖,引導學生構建呼吸概念。

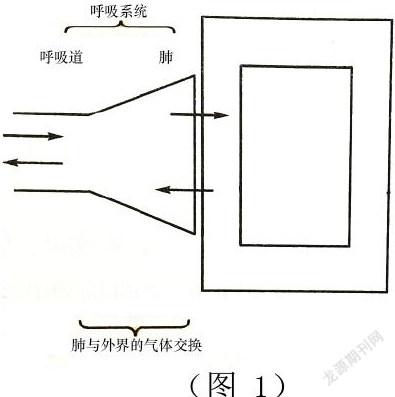

【設計意圖】:為了讓學生對呼吸有進一步的理解,尤其是肺和外界環境的氣體交換和人體與外界環境的氣體交換是兩個概念,平時呼吸更多指向為肺通氣,而非呼吸。建立呼吸概念圖,采用留白的方式,幫助學生建立正確的呼吸概念。(如 圖1)

2 利用物理模型,畫圖制作,鍛煉實踐應用能力

物理模型是指用簡單的材料通過簡單的方法制作相應原理的模型,與生物原型相比,雖然簡單,但方便觀察,也為教學提供方便[3]。在課堂上,通過物理模型的建構和制作,可以培養學生的實踐探究能力,同時將抽象的知識形象化,讓學生親身體驗知識的生成。

2.1通過問題設置,構建胸腔模型

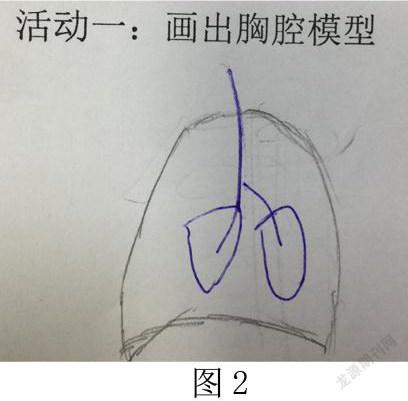

引導學生觀察圖片,幫助學生認識幾個結構:胸廓、肋骨、肋間外肌、橫膈,以及胸廓和橫膈圍成的胸腔。在觀察講解的基礎上,設置問題:我們能否用最簡單的線條,以畫圖的方式表示胸廓?請以小組為單位,畫出胸腔的正面和側面圖。這就是一個建模的過程。學生展示,討論,修正,最后確定了一個最簡潔的胸腔模型。(如圖 2)

【設計意圖】:教科書上直接呈現物理模型,比較突兀,缺少鏈接,不利于學生的理解。在教學過程中,利用建模思想,先展示胸腔結構,再通過畫圖,化繁為簡的方式建立模型,體現了建模的科學方法,幫助學生認識這種方法,也為實物模型的制作和引入做好鋪墊。

2.2 通過體驗活動,構建呼吸運動物理模型

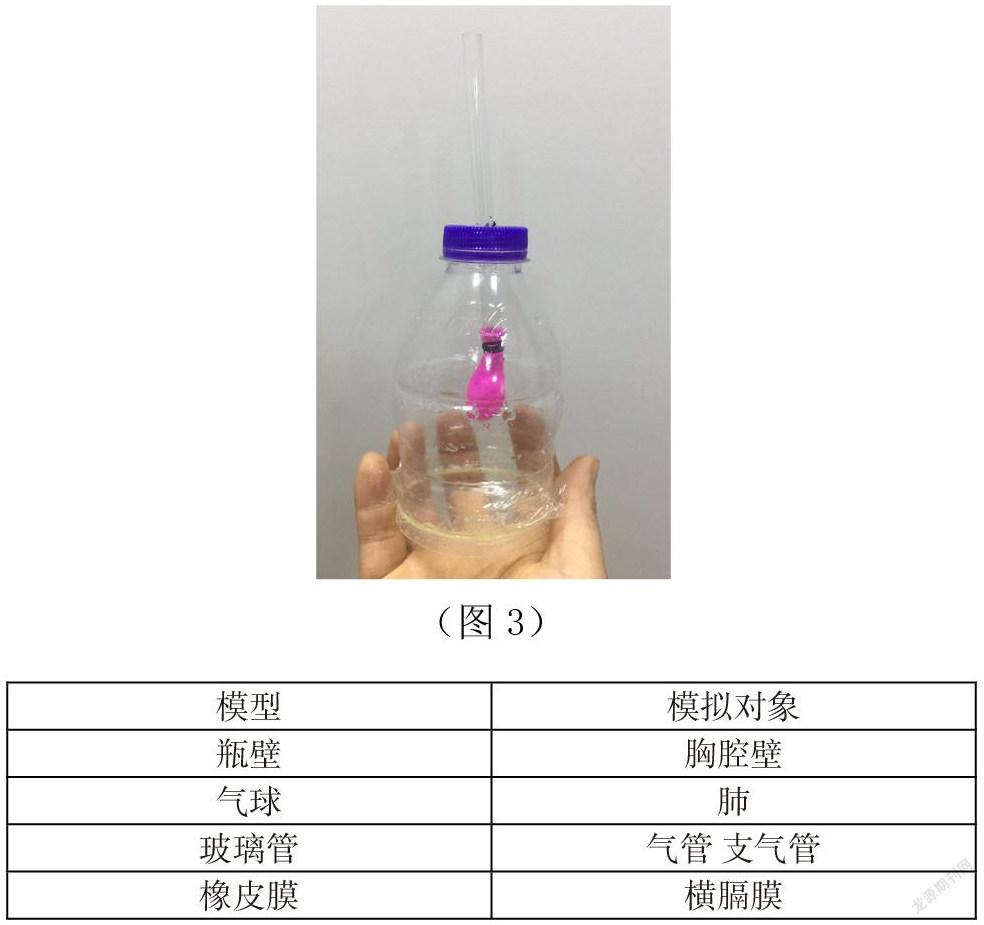

設置深呼吸體驗活動,幫助學生認識肋骨、胸廓的運動。提出問題:我們是如何吸氣、呼氣的呢?引導學生思考,如果能有一個像黑板上的實物模型,這樣就可以幫助我們更好認識這個過程。提供制作材料:橡皮膜、礦泉水瓶、玻璃管、橡皮筋等材料。引導學生利教師提供的材料,按照黑板上的設計,制作實物模型(如圖 3)。通過表格對比,這些材料分別對應的是人體的哪些結構?

【設計意圖】:通過體驗式活動,引導學生透過現象關注知識本質。通過模型制作,將科學思想運用于顯性化教學,向學生滲透學科思想,發展學生的學科思維。

3 利用實驗模型,觀察思考,培養學生科學探究能力

實驗模型又稱為模擬實驗,是指通過創建相似的環境和研究對象,用創建的模型來替代被研究的對象,從而使研究得到研究數據或結果的方法[4]。通過上一個物理模型的構建,學生對模型結構有了清晰認識;通過問題,引導學生動手實踐和思考。

設置問題:如何讓氣球鼓起來?

學生通過四人小組,按照自己的設想開始動手實驗。通過小組匯報,總結出了二種方法:用嘴吹,拉橡皮膜。引導學生思考,氣球為什么會鼓起來。通過已有的知識儲備,學生馬上想到是氣壓的問題。拉橡皮膜,是瓶子內的氣體體積增大,壓強減小,大氣壓將氣體壓入氣球,氣球變鼓,是氣球內外的壓強差導致氣球變鼓的。

進一步提問:如何讓氣球變癟呢?

通過剛才的體驗,學生找到了三種方法:用嘴吸,捏瓶子,向上推橡皮膜,總結三種方法。提問:與我們的吸氣和呼氣比較相似的是?

一開始有學生說用嘴巴吹吸,但立馬被其他同學否定了,這是人工輔助呼吸的方式,因為正常呼吸時無需借助外力。得出捏放礦泉水瓶和推拉橡皮膜更接近人體的呼吸的結論。

追問:這兩種方式與我們真實的呼吸運動有什么區別?

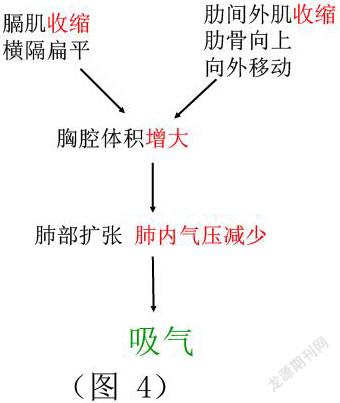

通過討論,學生明白在實驗中是用外力改變塑料瓶內氣體體積,但在真實呼吸運動中,我們是如何改變胸腔內氣體體積呢?對照物理模型,學生很容易想到膈肌和肋間肌的收縮和舒張,產生了使肋骨和胸廓運動的動力。通過流程圖,展示呼吸運動過程。

【設計意圖】:通過實驗模型,設置問題,循序漸進,逐步引導,將不可見的過程呈現在學生面前,將抽象原理可視化,大大降低學生理解難度,有利于清晰糾正學生模糊、錯誤的一些認識。

4 建構數學模型,數形結合,培養學生分析能力

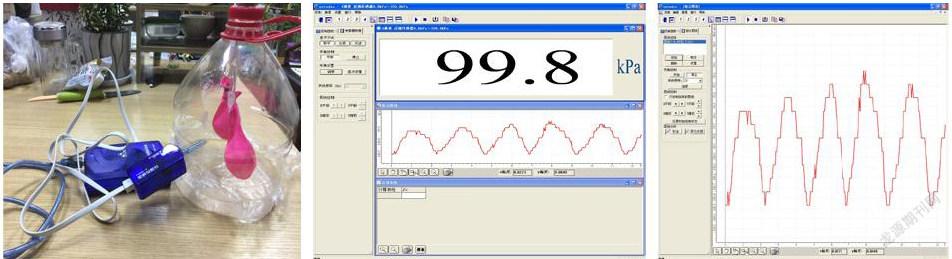

數學模型是根據研究對象特有的內在規律,做出一些必要的簡化假設,運用適當的數學工具,得到一個數學結構。其中最常用的方式是利用數學關系,建立圖像。在本課中,利用數字傳感器,將模擬實驗中瓶內氣壓和時間的變化關系,展示在學生面前。(如圖 5)

【設計意圖】:通過傳感器,呈現數據動態直觀采集過程,再將數據合成圖像,學生可清晰的從屏幕中看到氣壓隨時間的變化的關系。通過數學模型的建構,加深了學生對呼吸運動過程中氣壓變化的理解,更重要的是滲透數學方法,尤其是在這部分數學知識不具備的情況下,將原有知識轉化為簡單的數學圖像,幫助學生理解圖像的由來,使學生的圖像學習能力和方法得到了提升。

5總結和思考

通過這次的教學過程,在科學教學中積極運用模型構建,有利用學生的知識構建,有利于動手能力的提升,有利于科學探究能力的培養,以及思維能力的提高,但仍然存在一些問題值得總結和思考。

首先,模型構建需要了解原型本質,再將原型簡化抽象,并進行邏輯轉化,從而構建一個能體現原型本質的模型。這對初中生來說,由于認知水平有限,具有一定的難度,也對教師提出了更高的要求。在本節課中,本人采用畫圖的方式,通過觀察講解引導學生畫出胸腔模型,設置這樣的一個思維臺階,更貼近初中學生,也為物理模型的制作奠定了基礎。

其次,模型構建雖然能呈現復雜的生物現象,但不是絕對的等同,在教學過程中要讓學生認識到模型和原型的區別。在本節課中,通過設置問題,對比模型和真實情況,讓學生了解呼吸運動的動力來源,以及橫膈的變化情況。再好的模型也有它的局限性,在認知的過程中,需要不斷的改進和修正,使之更貼近原型本質。

再次,模型構建是我們初中科學學習中最常用的方法之一。通過本節課的嘗試,能否將這種方法進一步提煉,讓它適用更多更廣泛的教學過程中。

參考文獻:

[1]譚永平.高中生物學新課程中的模型、模型方法及模型建構[J].生物學教學,2009,(1):10-12

[2]程建軍.關于新課程標準下的高中生物“模型建構”的教學思考[J].教育教學論壇,2010,(17):97-98

[3]陳紅.對“模型建構”的教育價值反思與再認識[J].福建基礎教育研究,2009,(11):46-47

[4]陳衛東.模型建構在高中生物新課程教學中的運用[J].教學與管理,2011,(4):69-71