從2021年高考作文試題看歷史教育價值

【名師簡介】戴世鋒,高級教師,華南師范大學基礎教育訪問學者,華南師范大學王繼平教師教育專家工作室成員,華南師范大學碩士生導師,華南師范大學本科師范生兼職導師,廣州市黃埔區教育研究院客座教授,廣州市骨干教師實踐導師,廣州市名教師工作室主持人,廣東省教育研究院首屆特約教研員,廣州市教育評估專家,廣州市番禺區人民政府督學;全國優秀班主任,華南師范大學礪儒實習工作坊優秀副坊主,廣州市優秀班主任,羊城最美教師,廣州市名教師,番禺區名教師,番禺區高層次人才,禺山金才獎獲得者,番禺區產業急需緊缺人才,2017年度國家“萬人計劃”教學名師候選人。代表專著《社會轉型與歷史教學》。

[摘? ?要]高考評價體系主要包括“一核”“四層”“四翼”,各學科的高考命題必須指向“立德樹人”的根本目標。歷史課程是人文社會科學中的一門基礎課程,對學生的全面發展和終身發展有著重要的意義。文章嘗試結合2021年全國各地高考作文試題,分析歷史教育價值。

[關鍵詞]高考評價;高考作文;歷史學科;課程價值

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)25-0001-04

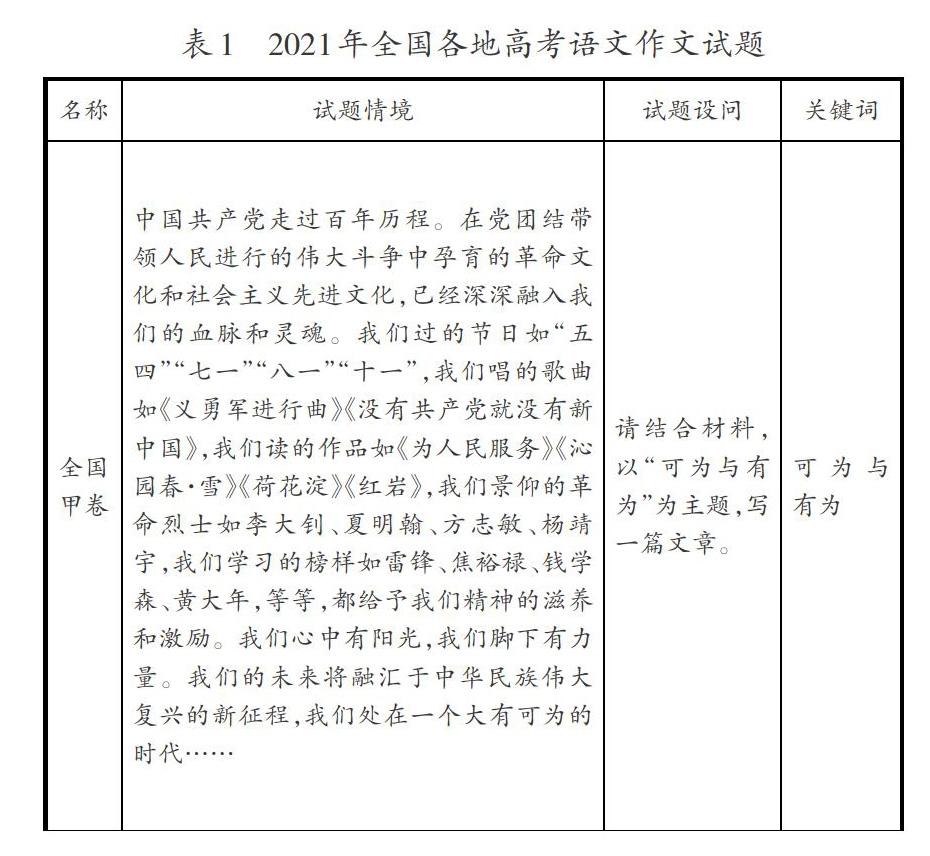

“歷史課程是人文社會科學中的一門基礎課程,對學生的全面發展和終身發展有著重要的意義。”學生通過歷史課程學習“進一步拓寬歷史視野,發展歷史思維,提高歷史學科核心素養,能夠從歷史發展的角度理解并認同社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化”。2019年,教育部考試中心研制發布的《中國高考評價體系》和《中國高考評價體系說明》指出,高考評價體系主要由“一核”“四層”“四翼”三個部分內容組成,其中“一核”為核心功能,即“立德樹人、服務選才、引導教學”。縱觀2021年全國各地高考作文試題(見表1),都很好地體現了素質教育中高考的核心功能,回答了“為什么考”的問題,筆者嘗試據此,從跨學科的視角談談歷史教育價值。

從上表不難看出,“時代”與“個人”成為2021年高考作文試題的高頻詞。命題者以“立德樹人”為目標,引導考生理性思考“可為與有為”,正確處理“強與弱”“得與失”的辯證關系,從而在銘記歷史中,尋找到前行的力量。

一、堅持方向引領,培養時代新人

1.理解唯物史觀

唯物史觀是揭示人類社會歷史客觀基礎及發展規律的科學的歷史觀和方法論。歷史唯物主義主要包括歷史觀、價值觀和人生觀。其中,唯物主義歷史觀強調,社會存在決定社會意識,社會基本矛盾運動決定社會歷史發展總趨勢,人民群眾是歷史的創造者(如例1)。從社會形態看,人類社會總是從低級向高級發展的,與此同時,不同的文明總是在不斷地碰撞與交流。因此,學生需要在歷史學習中認識到,人們在歷史發展過程中形成認同感、歸屬感的同時,也保留了個體差異。

例1(2011·新課標全國卷)甲午戰爭后的“公車上書”與巴黎和會時的五四運動都是愛國救亡運動,但兩者的規模與影響差別甚大,其主要原因在于(? ? )

A.民族覺醒程度與群眾基礎不同

B.外交失利導致的損害程度不同

C.大眾傳媒發展水平與方式不同

D.列強攫取中國利權的手段不同

【解析】杰出人物的歷史作用是以人民群眾為基礎的,任何一個歷史英雄人物的產生都是時代造就的,是時代的必然,也就是我們常說的“時勢造英雄”。正如北京高考作文題所論及的“論生逢其時”。“公車上書”和五四運動都是近代先進的中國人面對民族危機,開展救亡圖存的重大歷史事件。通過分析材料并結合所學知識可知,“公車上書”被認為是維新派登上歷史舞臺的標志,然而當時的群眾基礎比較薄弱;五四運動作為中國近代史上一次徹底的反帝反封建革命運動,波及全國二十多個省,一百多個城市,主要是因為其啟發了廣大人民的覺悟,增強了中國人民的民族意識。由此可知,正確答案為A項。

2.凸顯高考育人功能

高考作為連接中學教育與大學教育的關鍵環節,必須堅持正確的方向引領。歷史教育的價值,不在于歷史知識淺層次的記憶,而在于分析歷史事件背后的價值。中學歷史教師需要在日常歷史教學中,積極運用史學研究的前沿成果。中國高考評價體系強調,高考試題要積極引導學生培育和踐行社會主義核心價值觀,弘揚中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化,樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀。全國甲卷作文試題中的材料“中國共產黨走過百年歷程。在黨團結帶領人民進行的偉大斗爭中孕育的革命文化和社會主義先進文化,已經深深融入我們的血脈和靈魂”與上述宗旨高度吻合,充分彰顯了高考的育人功能。

從1921年到2021年,中國共產黨歷經百年風霜,從無到有,從弱到強,從幼稚到成熟,從困難到輝煌。“在科學真理和崇高理想的指引下,中國大地發生歷史巨變,我們無比堅定,社會主義沒有辜負中國!在中國共產黨領導人民的頑強奮斗中,信仰的光芒熠熠閃爍,偉大的事業青春盎然,我們無比自豪,中國沒有辜負社會主義!”

3.樹立正確的人生觀

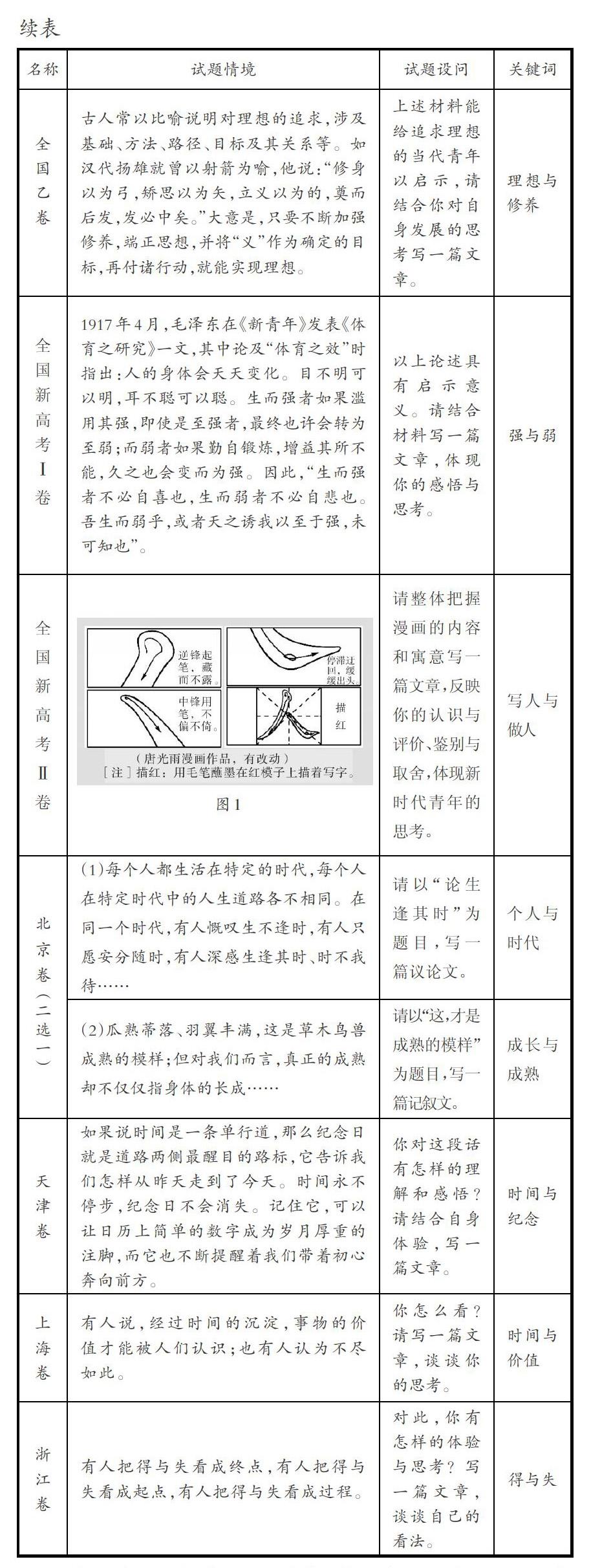

全國新高考Ⅰ卷作文試題涉及“強與弱”,體現了“強”“弱”的辯證關系;全國新高考Ⅱ卷作文試題談及“寫人與做人”,從“逆鋒起筆,藏而不露”,到“中鋒用筆,不偏不倚”,再到“停滯迂回,緩緩出頭”,在書法描紅的過程中,孕育著做人的道理;浙江高考卷作文題論及“得與失”,“得與失”究竟是“終點”“起點”還是“過程”,馬克思主義哲學認為,矛盾存在于一切事物中,并貫穿于每一事物發展過程的始終。英國歷史學家柯林武德在談及歷史學的作用時寫道,歷史學是“為了”人類的自我認識。大家都認為對于人類至關重要的就是,他應該認識自己:這里,認識自己意味著不僅僅是認識個人的特點,他與其他人的區別所在,而且也要認識他之作為人的本性。

中國歷史學家也常常從國家層面論及“得與失”。例如,錢穆在《中國歷代政治得失》中從政治制度的“得與失”著手,敘述漢、唐、宋、明、清五代的政府組織、百官職權、考試監察、財經賦稅、兵役義務等政治制度因革演變,指陳利害得失。吳曉波在《歷代經濟變革得失》中從經濟變革的“得與失”著手,比照中國歷史上十余次重大經濟變法,分析得失,總括中國式改革的歷史脈絡,剖析隱藏在歷代經濟變革中的內在邏輯與規律。

二、科學定位時空,把握歷史大勢

1.歷史時間與回憶空間

全國甲卷中的“節日”“歌曲”“革命烈士”“學習榜樣”,上海卷中的“時間的沉淀”和天津卷中的“紀念日”,這些都與歷史時間、回憶空間緊密關聯(見例2)。命題者均給予考生較大的想象空間,大到“家國情懷”“歷史與現實”,小到“個人際遇”等。法國歷史學家費爾南·布羅代爾認為,對于歷史學家來說,萬物都有時間上的開端和終結。這種時間是數學上的、神圣的時間,是易于模擬的觀念,是外在于人的(正如經濟學家所說的“外來的”)時間。它推動人們,強迫人們,把他們個人的時間涂抹上同樣的色彩。它的確是這個世界上專橫的時間。德國歷史學家阿萊達·阿斯曼談及“文化記憶”與“回憶空間”時,認為“紀念的世俗化”包括記憶藝術與死者紀念、聲望和歷史,媒介包括回憶的隱喻、文字、圖像、身體和地點。

例2(2016·天津卷)司馬遷說:“居今之世,志古之道,所以自鏡也,未必盡同。”下列選項中,與司馬遷觀點相符的是(? ? ? )

A.歷史可以重演,應當以史為鑒

B.歷史不會重演,不能以史為鑒

C.一切歷史都是當代史,無須學習古人

D.歷史事實情同而勢異,不能照搬歷史經驗

【解析】材料出自司馬遷的《史記·高祖功臣侯者年表》,可譯為:生活在現代的人,應該記住以前的道理,并以此為鑒,但不是要一定與古人一樣。即借鑒歷史,但不盲從古人。故D項正確。

2.時代精神與榜樣力量

精神所在,就是血脈所在、力量所在。習近平總書記強調,中華民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄輩出的民族,和平年代同樣需要英雄情懷。他還指出,心有榜樣,就是要學習英雄人物、先進人物、美好事物,在學習中養成好的思想品德追求。時代精神與榜樣力量密不可分,時代召喚對英雄的深度書寫(如例3)。

例3(2021年廣州市番禺區初三歷史一模卷)每個時代都需要英雄榜樣的精神力量,時代召喚對英雄的深度書寫。閱讀材料,回答問題:

材料一? ? “林則徐星”在宇宙輝耀,林則徐像在英國倫敦供人仰瞻,林則徐銅像矗立在美國紐約,意味著什么呢?這就是向世人宣告:林則徐精神,不僅影響中國,而且影響全世界;林則徐不僅是中國的民族英雄,而且是世界性的歷史偉人。

——摘自嘯馬《略談林則徐的“世界性”》

材料二? ? 名將以身殉國家,愿拼熱血衛吾華。太行浩氣傳千古,留得清漳吐血花。

——摘自朱德《吊左權》(1942年)

材料三? ? 抗擊新冠肺炎疫情斗爭取得重大戰略成果,充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢,充分展現了中國人民和中華民族的偉大力量,……極大增強了全黨全國各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力,必將激勵我們在新時代新征程上披荊斬棘、奮勇前進。

——摘自習近平在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上的講話(2020年9月8日)

(1)根據材料一并結合所學知識,用史實簡要說明“林則徐不僅是中國的民族英雄,而且是世界性的歷史偉人”。

(2)根據材料二并結合所學知識,分析“愿拼熱血衛吾華”的時代背景。概括中國共產黨是如何發揮中流砥柱的作用。

(3)根據材料三并結合所學知識,談談如何增強中華民族的凝聚力和向心力。

【解析】試題從唯物史觀出發,結合鴉片戰爭、抗日戰爭、抗疫斗爭等重大歷史事件,分析各個歷史時期涌現出來的英雄人物及其彰顯的時代精神。在中華民族的發展歷程中,誕生了偉大的中華民族精神,這也為中國發展和人類文明進步提供了強大的精神力量。國家圖書館編寫的《大國精神》(2017年版)中的論述對此題的分析具有參考價值,該書從大國智慧、大國價值、大國精神三個方面,梳理了中華優秀傳統文化蘊涵的核心思

、道德規范,有助于讀者形成中華民族精神。

總之,高考是銜接中學教育和大學教育的重要橋梁,是高校人才選拔培養的核心環節。學習歷史是為了更好走向未來,2021年各地高考作文試題充分貫徹了“立德樹人、服務選才、引導教學”的宗旨,倘若考生能善于運用歷史知識,輔以歷史視野、歷史思維,就能與命題者達成某種程度上的“默契”,這便體現了將歷史、理論和實踐三個邏輯統一,真正做到“學史明理”。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]? 中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]? 教育部考試中心.中國高考評價體系[S].北京:人民教育出版社,2019.

[4]? 宣言.中國沒有辜負社會主義[N].人民日報,2021-06-08(1).

[5]? 柯林武德.歷史的觀念[M].北京:北京大學出版社,2010.

[6]? 布羅代爾.論歷史[M].北京:北京大學出版社,2008.

[7]? 阿斯曼.回憶空間:文化記憶的形式和變遷[M].北京:北京大學出版社,2008.

[8]? 習近平.論中國共產黨歷史[M].北京:中央文獻出版社,2021.

(責任編輯 袁? ?妮)