教學瘦身,素養提升:單元復習整合教學的實踐與思考

張瑩

[摘要] 新課程背景下學科大單元教學業已成為課程改革的焦點之一,歷史學科本身的邏輯關聯性也使得單元教學更適合高中歷史教學目標的達成。筆者從單元主旨、教學內容的篩選、教學方法的改進入手,力圖對課堂教學進行瘦身,給予學生更多時間進行思維碰撞,構建知識框架,從而提升學生的歷史學科素養。

[關鍵詞] 單元整合;核心素養;歷史邏輯

歷史教學是培養和發展學生歷史學科核心素養的基本途徑。要實現這一目標,教師必須轉變觀念,將學生對知識的學習過程轉化為發展核心素養的過程。單元復習課更容易以單元視角為出發點,整合教學內容,構建起知識之間的內在邏輯,從而涵養素養。以人教版高中歷史必修二“近代中國經濟結構的變動”單元復習課為例,從單元的角度出發,整合知識,落實素養。

一、教學瘦身:單元整體把握與取舍重構

瘦身減掉的是贅肉,留下的是肌肉,教學瘦身也是如此。而留下需要突出的教學內容是什么?如何呈現?這些都需要教師細細琢磨。

1.圍繞單元主旨有機篩選教學內容

“近代中國經濟結構的變動與資本主義的曲折發展”往上承接第一單元“古代中國經濟的基本結構與特點”,往下開啟第四單元“中國特色社會主義建設的道路”。本單元共有兩課,近代中國經濟結構的變動和中國民族資本主義的曲折發展。基于對單元與單元、單元與課的關系梳理,筆者確立本單元的復習主線是近代中國經濟結構的變動。圍繞這一主線,確立變動的兩個內容,即傳統經濟結構被侵蝕——自然經濟的逐漸解體,近代經濟結構的改組——洋務運動的興起、中國民族資本主義的產生和發展。

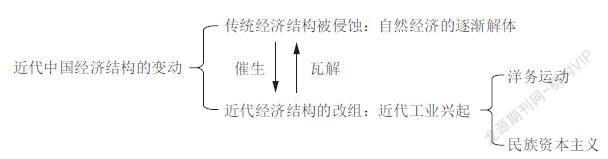

在單元主旨確立后,單元知識的內在邏輯框架也就非常明晰了(如下圖)。該結構框架的主線圍繞單元主旨所指的“變動”一詞,呈現出時空上“變動”的同時性特征以及邏輯上相互作用的關聯。從歷史解釋的角度看,結構圖呈現了變動的內容,以及“侵蝕”與“改組”的關系,還有近代工業的內涵。結構圖簡潔明了,突出主線,知識間內在邏輯清晰。

2.基于單元復習目標精選材料與靈活呈現

本課的教學目標一是學生通過時間軸和史料閱讀了解近代中國經濟結構變動的表現,理解傳統經濟結構被侵蝕與近代經濟結構改組中間的相互作用;二是學生識記洋務運動的基本知識,通過史料閱讀能夠全面、客觀評價洋務運動;三是學生能夠梳理中國民族資本主義發展的階段及原因,通過史料歸納影響民族資本主義發展的因素;四是學生通過本單元的復習,認識到“實業救國”道路行不通。為了實現上述教學目標,史料的選擇和呈現方式至關重要。史料要具有典型性和針對性,篇幅不宜長,要注意多角度選擇史料,從而實現史料實證和培養學生多維度思考問題的能力。材料呈現的形式要多樣,文獻、圖表、結構圖、關系圖、曲線圖,既理性分析又直觀明了,尤其是結構圖和關系圖更能體現歷史知識內在的邏輯性。

實際上,材料不是越多越好,應當圍繞重難點選擇史料輔助教學,做到史料適量、適度和適合。這樣既能史料實證,深化理解,也能形成知識的有機聯系,更能整體感悟,提高思辨能力。

3.基于核心素養縮減教師講授時間

除了篩選教學內容、精選材料外,教學瘦身還包括教師在課堂上講授時間的縮減。有限的課堂教學時間,教師多講,學生就缺少思考和表達的時間。這與學生達成教學目標的要求是矛盾的。所以,新課改下教師必須改變傳統的做法,將課堂真正歸還學生。教師在課堂教學的各環節中主要是提出問題引發思考;在學生產生問題時,引導思維的角度;串聯各知識點,進行過渡與點評。教師的角色應當是課堂教學的組織者和引領者,為學生的學習思考提供必要和有效的幫助。

二、素養提升:方法與思辨

教學瘦身后,教學主旨、框架、內容明確,主干突出,材料精簡,教師講授時間縮減,學生思考、表達的時間就充裕了,師生之間、生生之間產生思維碰撞,通過這些碰撞,達到滋養素養。

1.看圖說話:尋找史事間邏輯關聯,凸顯時空觀念

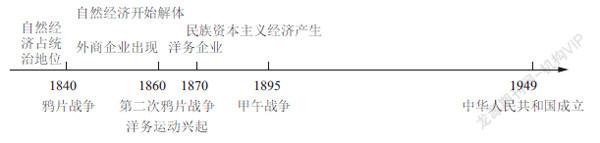

時空觀念核心素養要求學生能夠按照時間順序和空間要素,建構歷史時間、歷史人物、歷史現象之間的相互關聯;能夠在不同的時空框架下對史事作出合理解釋。在本課開始,筆者提出問題:自然經濟什么時候開始瓦解,中國民族工業什么時候產生,外資企業什么時候在中國出現?三者間有關聯嗎?投影時間軸,要求學生自己填入。

在本課小結時,請學生自己畫單元結構圖,目的就是讓他們通過本課學習把握幾種經濟成分間的動態變化及相互關系,并能以結構圖的形式建構起本單元重點知識間的邏輯關聯。在單元復習課中,運用這種結構圖、關系圖進行教學,比單純文字表述更有利于學生領悟歷史現象的關系。

2.問題串聯:史料解讀與歷史解釋的有機融合

教師整合教學內容、精選材料后最重要的是設置好的問題呈現給學生,讓學生在層層遞進的問題鏈中不斷聚焦思維,引向學習深處。本復習課設計的問題鏈如下:(1)經濟結構怎么變動——侵蝕與重組的表現是什么?(2)依據四段材料,如何評述洋務運動?(3)依據材料歸納影響民族資本主義發展的因素;(4)以南京為例,談談民族資本主義對中國社會的影響。

問題(1)圍繞主線設計,通過這個設問和回答,學生初步建立起單元核心框架。問題(2)學生通過史料解讀,對洋務運動的背景、目的、特點、結果和影響等進行歷史解釋,即學會評述一個歷史事件的基本方法。問題(3)是通過四段材料,探討1937年前其發展的原因和之后衰敗的原因,在此基礎上進一步思考實業家們雖經努力但終究失敗的根源到底出在哪里,引發學生思考“實業救國”道路在中國行不通的原因。問題(4)則是通過南京地方史中的資料,讓學生分析近代民族資本主義經濟發展對中國社會的影響。

這四個問題由建構單元主線到史料解讀洋務運動和民族資本主義經濟,最后上升到家國情懷的高度認識“實業救國”思潮,層層遞進,歷史解釋不斷深入,同時訓練了學生史料閱讀能力和思維的發散性。

3.學生主體:從學生角度落實核心素養

教學時間瘦身后,留足時間給學生思考、討論、表達、質疑。如何有效設計教學過程,充分調動學生的積極參與,這是關鍵。在洋務運動這個內容教學中,筆者在設計時考慮到固定的教學模式都是呈現材料——閱讀材料——回答問題——教師點評,學生是被動接受。為調動學生的主動性,筆者設計了“你問我答”環節,請學生依據所給材料和所學知識,命制一道問題,并請同伴作答;作答后,命題的學生再點評作答情況。

方法改變后,效果完全不同。教室立馬熱鬧起來了,前后左右熱烈討論,爭著做小老師。這樣的環節就是思想的碰撞和語言表達的訓練。教師的作用就是在學生產生疑惑、答得不夠準確的時候引導閱讀材料信息,提示思考的角度。將課堂歸還給學生,課堂氣氛活躍起來了,主動學習、合作學習、探究學習得以充分體現。