支架式教學理論在農村中學鄉土作文教學中的實踐研究

何柳青

【摘要】針對農村作文教學效率低下、無序、缺乏過程指導、評價單一等問題,立足支架式教學理論,倡導立足本地鄉土文化,以教材為綱,以課堂為主導,為學生搭建學習支架。根據學情和鄉土特色,通過整體鄉土寫作教學的框架,搭建系列性知識支架,激發學生寫作興趣,推動寫作動力,發展學生的情感體驗能力、思維思辨能力和文化理解能力。

【關鍵詞】支架式教學理論;鄉土作文教學;實踐研究

支架式教學提倡在了解學生現有的認知發展水平的基礎上,教師設定恰當的教學目標,以學生為主體,為學生創設情境,激發學生的學習主動性,為其搭建支架,幫助學生學習知識,促使學生達到更高的知識水平。

農村中學的作文教學因其缺乏序列性、低效率缺乏過程指導、、評價單一及學生缺乏深度寫作思維等原因,一直處于劣勢。要改變這些難題,作文教學可結合本地的鄉土文化,整合教材,通過整體規劃,搭建各種學習支架,介入知識等教學實踐,給予學生多元化、多層次的寫作任務,激發學生寫作興趣,推動寫作動力,發展學生的情感體驗能力、思維思辨能力和文化理解能力。

一、整體規劃

對于農村中學的學生來說,豐富多彩的鄉土生活和鄉土文化,應是他們寫作的肥沃土壤。教師在作文教學時,結合本土的文化,整合教材,激發學生的寫作興趣,讓學生重獲生活的體驗,,開發豐富的寫作素材,為學生搭建整冊教材的支架,做到有計劃地推進寫作教學。

(一)利用鄉土文化素材,整合教材資源,推動作文教學的序列性發展

從題材類別劃分,根據中考作文的五大母題:我與人生、我與他人、我與社會、我與歷史(文化)、我與自然,以現行的部編版教材為立足點,整合單元資源,結合單元的寫作任務,搭建學習支架,巧挖當地的鄉土文化,形成專題,進行序列性的作文教學。本地的鄉土積淀深厚,有悠久的古建筑,有風格獨特的語言,有鄉村美麗的自然風光,有當地特色的民風民俗。因此,鄉土作文的專題可分類:家族故事、風物民俗、特色建筑、自然風光。七年級的寫作教學重點以“家族故事”為專題,注重寫景敘事和寫人敘事技法傳授,搭建學習支架,教學重點在于“五筆敘事法”和寫出人物的特點和精神。八年級的寫作教學重點以“風物民俗”和“特色建筑”為專題,注重搭建學生寫作支架,落實寫物敘事和寫人敘事的技法傳授,文體以記敘文和說明文為主,教學重點在于“詳寫一筆”中的制造懸念、情節波瀾起伏。七八年級的共同寫作教學專題是“自然風光”一塊,重點在于傳授學生的寫景技巧。九年級則根據近十年中考作文題目,利用鄉土作文素材,從寫作技巧上開設關于審題、選材、立意、內容等方面進行突破,為學生搭建寫作支架,為中考作文做好準備。

以課文為范本,教師為學生搭建寫法知識支架,重構寫作思維,介入鄉土寫作素材,使學生從寫作知識走向寫作實踐,使寫作技法可視化,從而推動作文教學的序列性發展。

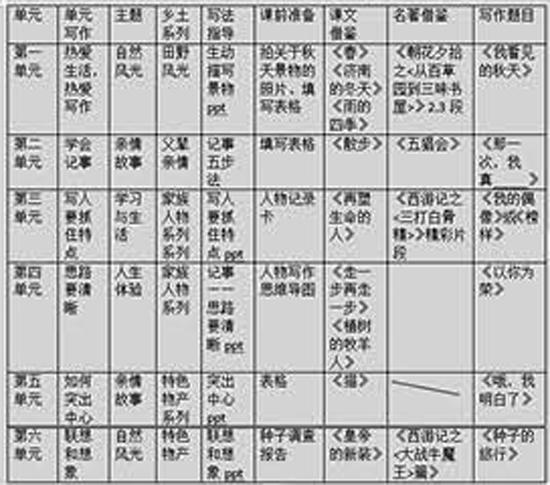

(二)制定教材的鄉土作文教學框架,使作文教學可具體實施

立足教材的單元寫作要求,根據鄉土文化的寫作專題,制定本學期的寫作教學任務。將地方文化資源與統編版教材的單元語文要素互相融合,打通課堂與生活的界限,制定教學規劃和框架,分點突破寫作難點。我們以統編版教材七年級上冊為例,六個單元的寫作教學,在進行整合所學課文的寫作知識后,結合七年級的寫作文體要求,開發本地鄉土文化,制定以下教學框架。

對于大部分的七年級學生來說,作文寫作難度極大。但是教師在每次單元作文前明確寫作任務,開發本土的鄉土素材,為學生搭建了素材積累的框架。學生在明確的寫作任務前提下,觀察事物,查找資料,深度認識事物的前提下,必然提升學生的寫作興趣和動力。

(三)做好專題框架,為寫作提供豐富寫作素材

農村中學大多數處于鄉鎮之中,鄉村有著深厚的農耕文明、悠久的歷史古跡、優美的鄉村景色,這一切為鄉土作文教學提供了豐富的寫作素材。如以下專題:

教師利用好鄉土素材,合理創設情境,搭建好任務單,必然能驅動學生的寫作內需動力,激發學生的情感體驗,讓學生能在快樂中寫作。

二、搭建各種支架與知識介入,為寫作提供平臺

鄉土作文教學需要根據學情和單元寫作要求,搭建鄉土作文教學的系列性大支架,即情境支架——知識介入支架——寫作素材支架——評價支架。由此實現學習寫作內容到寫作實踐的轉化,提高寫作教學的有效性。

(一)搭建情境支架

“創設真實情境,是指讓學生身處真實事件現場,用自己的眼睛去觀察,用自己的心靈去感受,用自己的語言去表達。”真實的情境,讓學生觀察事物,感知事物,從而推進學生情感體驗的進一步發展,拉近學生與生活、寫作內容的距離。本人執教統編版教材時,教學采取了真實情境支架、問題支架、情感支架、任務驅動支架等,讓學生進入情境中,關注自己的生活,給予學生聆聽自己內心的聲音,激發學生的寫作真情。圖表如下:

(二)搭建知識介入支架

作文教學,往往出現這樣的困境。一節作文課下來,學生對所學知識有所了解,但是一到寫作時,思緒混亂,不會運用寫作知識。因此,作文教學整合經典篇目或文段中精妙的寫作技巧,為學生搭建好知識介入支架非常重要。在回顧課文范本的基礎上,運用合適的學習支架與策略,引導學生理解作品的情感、語言表達、選材技巧以及寫法。比如統編版八上第四單元《背影——抓住細節描寫,把握動情點》《白楊禮贊——欲揚先抑的寫法》《昆明的雨——以小見大寫法指導》,可從回顧經典文段中,為學生搭建好知識介入支架。教師出示直觀性范例支架,引導其運用于寫作中,通過梳理重組寫作技巧,形成清晰的可視化思維。教師再結合本地的鄉土文化,為學生提供寫作實踐支架,訓練學生的發散思維和邏輯思維。以《昆明的雨——以小見大寫法指導》為例,引導學生在學習文本以主線“我想念昆明的雨”貫穿課堂教學,以情感為線索,分析文本圍繞“昆明的雨”,抓住生活的平常事物,用場景描寫、敘寫片段來突出人物的淳樸善良,體現生活的淡定從容,從而突出了作者想念昆明的人事的主題。在教學中,教師搭建好本篇課文的寫作技法框架,通過思維導圖直觀性展現作者抓住有地方特色的小題材表現大主題的寫法,為學生提供寫作的范例,并指導其運用“以小見大”的寫法于作文中。然后教師再利用本地的獨特物產,給學生提供寫作素材范例,搭建好行文思路,引導學生運用到寫作實踐支架上,從而使學生明白以小見大的技巧。這一直觀性的可視化思維指導于寫作中,可改變學生思路不清晰、寫作技巧運用不嫻熟、主旨不突出的弱點,從而發展了學生的邏輯思維、聚合思維、發散性思維,進而培養學生寫作的深度和廣度。由此可見,為學生搭建寫作支架,引導學生關注自己熟悉的鄉土素材,既降低了農村學生寫作的難度,也提高了學生對本土文化和傳統文化的認識,從而實現了文化的回歸和傳承,培養了學生的語文素養。

(三)搭建寫作素材支架

農村學生大多數作文寫作題材老舊,不善于從自己生活取材。即使選取的是生活素材,也因缺少地方特色而在素材上無法創新,故而無法取得高分。學生身處農村,卻缺少對農村自然景色、歷史文化、民風物產的了解,無法寫出對當地事物和歷史的認識和思考,作文自然缺少深度和廣度。因此,在鄉土作文教學中,如何讓學生遇到寫作素材短缺時,引導他們調動各種生活資源,調動他們的情感體驗,把握熟悉事物,寫出自己對其的了解和認識,進而認同本土文化?這就需要教師在學生取材時,為學生搭建寫作素材支架,引導學生查閱本地的民俗民風資料,布置觀察、調查、參觀、走訪等活動,填寫表格任務單,推動學生自己積累素材并運用寫作中。如本人進行“選材”作文專題教學時,通過直觀的思維導圖,開展寫作任務單,呈現選材的框架思路,引導學生整理素材。學生通過鏈接素材,把握自己熟悉的鄉土生活素材,填寫思維導圖時,選擇自己印象深刻的生活場面,從而選出作文的獨特素材。

學生在支架任務單的驅使下,從不同角度挖掘自己生活的素材,開拓思維,觸發寫作靈感,提高創造力。有了作文思維導圖寫作支架的指導下,在回歸到熟悉的生活素材后,學生的情感體驗得到調動,明確了寫作步驟,降低了寫作難度,寫作靈感得到激活。學生的寫作思路清晰,思維變得條理化和可視化,學生能明確圍繞中心寫作,把握選材的技巧,寫出真情實感的作文。下圖是學生填寫好支架好,呈現的豐富素材,體現了素材的創新、典型、真實等特點。

(四)搭建評價支架

寫作教學一般有寫作前指導、寫作過程指導、寫作后評價。目前,寫作后評價多為師評、生評、師生互評等形式,但是多以師評為主要標準,學生的主體評價并不突出。支架式教學理論啟示我們應多角度評價學生的作品,在評價內容方面也盡可能多元化。這就需要教師重視寫作后的作文評課,把多元作文評價作為作文課的一種重要形式。教師搭建好直觀的作文評價表,把課堂還給學生,發揮學生的主體作用,讓學生根據評價表去給自己或他人作文評分,自然可以促使學生去思考自己作文的得失,從而學習他人作文的優秀之處。由此可見,多元評價對作文教學的重要性,而教師搭建好評價支架,就可以作把文課的學習目標交給學生自己完成。多評多寫,作文技巧自然嫻熟于心,知識自然深入腦髓

學生寫作思維的激活,除了教師、教材、學生自我的體驗,還可以來源于他人的評價和對話。多元評價表的搭建,在“一對一”和“一對眾”的對話中,學生的寫作思維在對話中碰撞出新的思考和觀點,學生的表達水平在互相學習和借鑒中得到提高。

鄉土作文教學,內容龐大繁雜,很多教學活動往往建立在閱讀的基礎上進行。以讀促寫,搭建好系列的支架,需要教師具有較強的閱讀文本的能力,更考驗教師的寫作教學的意識和能力。教師整合資源,挖掘本地文化的基礎上,從學情出發,確定寫作的支架和策略,才能提高寫作教學的效率。

【參考文獻】

[1]金方舟.提供寫作支架? 助力過程指導——以《“突出中心”寫作思維訓練》為例[J].2021,(02).

[2]范兢.融合鄉土場域,開發“行走的語文課堂”.初中語文教與學[J].2021,(07).

[3]蔡雅婧.支架式教學理論在初中寫作教學中的運用研究[D].海南師范大學.2018.

[4]姚婷婷.支架式教學模式在農村小學作文教學中的應用[D].河北師范大學.2016.

(責任編輯:梁慧嬋)