高校課程“雙維度、多方式” 過程性評價模式探究

甄真 白菁 米潔

摘 要:課程與教學模式的改革必將引起評價方式的變革,學生的全面發展呼喚新的人才培養模式和評價理念。以提高教學質量、培養學生創新和實踐能力為宗旨,探索“課程+課堂”雙維度、多方式下學生學習過程評價模式,形成記錄范式供教師使用,構建了“優化教學評價設計—細化教學組織實施—完善教學過程監控—加強教學質量持續改進”的學生學習過程性評價實現路徑,為高校教師實施課程過程性評價提供有效借鑒,為學校推進課程過程性評價提供參考。

關鍵詞:課程;雙維度;多方式;過程性評價;實現路徑

課程評價既是對已有教學成果的全面檢測,又是對后續教學行為及其成果進行持續改進的基礎,是教育教學改革中重要的一環。近年來,我國教育評價體系逐步完善,學生學習過程性評價受到了廣泛的關注,學者們相繼開展了深入的研究,許多高校開始嘗試過程性評價實踐,取得了一定的成果。但是,目前的過程性評價方法過于宏觀,缺乏實施落地的有效途徑,教育評價的功能仍未得到充分的發揮。這一問題突出表現為“唯分數”評價學生,過于強調學生的學習結果,某種程度上忽視了學習過程,不利于學生知識、能力、素質的全面發展。因此,加強課程過程性評價方式的改革研究,對實現“以學生為中心”的教學理念和提升課程教學質量具有重要的現實意義。

基于雙維度下的過程性評價模式

高校課程教學的根本目的在于學生知識、能力與素質的全面培養,這一目的實現需要通過課程體系的設置和每一門課程的教學實施。在實際教學過程中,以課程教學目標為導向進行教學設計,根據課程性質、教學內容,考慮讓學生“學什么、為什么學、怎么學和如何考評”,以此為出發點選取課程的核心章節,完成講授這部分內容的課堂教學設計。具體到課堂講授過程評價可以按照課前、課中、課后分段進行[1],每一階段的教學設計中應充分考慮本堂課要實現的學習效果,精心安排多種方式的教學活動對學生進行階段性評價,鞏固課程目標的達成。雙維度下的學生學習過程性評價相互關聯,課程內容的不同決定了課堂講授和評價學生方式的不同,課堂各階段的評價結果又能檢驗課程核心內容的選擇是否合理。

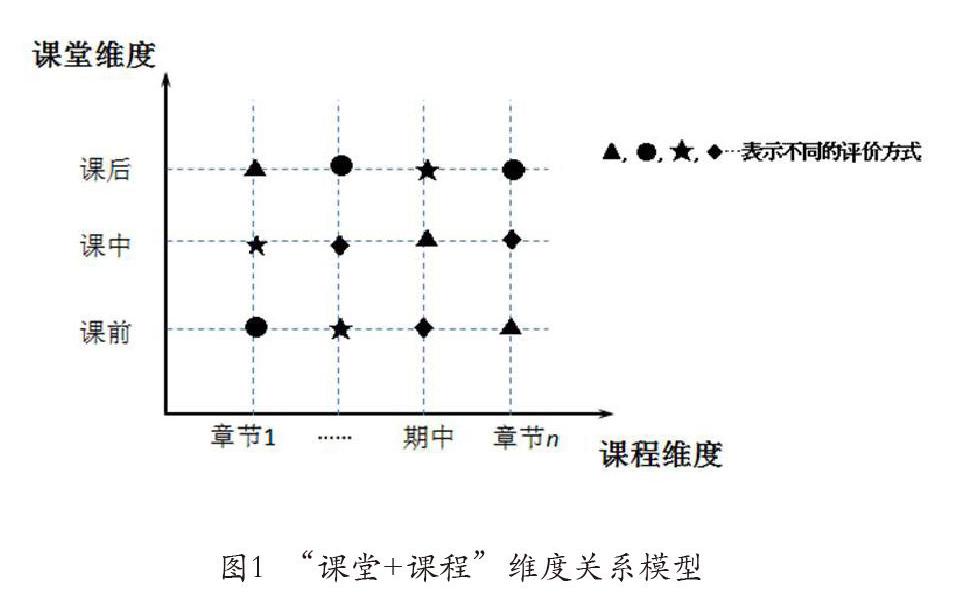

基于上述兩個維度,構建“課堂+課程”的維度關系模型(如圖1所示)。橫坐標上的點代表一門課程的核心章節;縱坐標上的點代表一堂課的“前、中、后”三個階段;橫、縱坐標的交點代表在課程重要內容部分的課堂講授階段要采取能檢驗學生學習效果的評價方式,并且產生相應的評價結果。在實際應用時,教師可根據實際需要在相應點處自行設計過程性評價方式,并制定該評價方式的評價標準和比例。

圖1? “課堂+課程”維度關系模型

1.課程維度

在課程維度下(即橫坐標下),按照學生能力培養目標,認真思考如何將學生學習結果與課程目標相匹配,根據明確的課程所要實現的學習結果對課程內容進行綜合考量,列出本課程的核心內容,有針對性地進行教學設計;根據課程內容的差異性,如重點或非重點、簡單或困難等,制定合理的評價標準和權重,注重評價等級的區分,而不是簡單地以“量”進行評價。

2.課堂維度

課堂教學是教師對學生進行知識傳授、思想引領和技能訓練的主要渠道,課堂評價也成為教師對學生進行評價的主要方式之一。在課堂維度下(即縱坐標下),根據課程重點章節的特點,以實現課程教學目標和達到學生學習效果為目的,針對本堂課學生應掌握的知識點和能力要求,進行詳細的“課前—課中—課后”教學設計,選擇適合該內容的過程性評價方式對學生學習結果進行檢驗。對于實踐類課程(包含畢業設計),同樣可以采用上述雙維度的過程性評價,此時橫坐標可以是不同的重點實驗項目、專題、畢業設計的重要環節等,縱坐標可以是具體環節的不同階段。

過程性評價方式探究

應用型高校注重學生能力的培養,通過教與學的全面互動,實施多種評價方式,激發學生學習興趣,提升課堂教學實際效果,從而提高人才培養質量[2]。目前,高校采用的過程性評價方式有很多,可根據不同的角度將評價方式進行歸類。

1.觀察角度

第一,課堂內觀察方式。通過觀察學生的學習行為,如學生出勤情況、上課學習態度及注意力狀況等,對學生有針對性地進行獎懲,如對于遲到早退、無故曠課、上課不認真的學生要扣除相應分數;對于課堂上積極表現、主動參與互動的學生則應以加分鼓勵,充分調動學生積極性,提高學習效果。

第二,課堂外觀察方式。通過課后與學生的溝通交流中進行觀察,如在課后答疑、交流分享、作業批改等環節了解學生查閱資料自主學習的情況、作業完成情況。一方面,教師可以通過學生課后的提問次數、作業的提交次數等量化指標看出學生的學習態度;另一方面,可以通過學生提問的深度、作業的完成質量等質性指標看出學生對知識的掌握情況。

2. 互動角度

第一,師生互動方式。課堂提問是師生互動最主要的形式,通過一些問答可以了解學生對知識的掌握情況。除此之外,還可設計一些引發學生思考的問題,如“你們有什么建議?”“你對……的看法是什么?”等。對于學生的回答也不要簡單地說“對”或“錯”,要進一步引導學生進行與課程有關的討論,增強互動效果。根據提問的難易程度對學生的評價進行區分。

第二,生生互動方式。合作學習是生生互動的一種常見形式,主要包括課內外和同學討論學術問題、交流分享學習經驗和方法、合作完成項目等,可對學生進行較為全面的評價。合作學習小組可由不同成績、不同能力的學生組成,使優等生的才能得以施展,中等生得以鍛煉,學困生得到幫助。此部分可適當增加學生自評、互評的比例,激發學生的學習動力[3]。

3. 考核角度

第一,考試方式。作為檢查教學效果、保證教學質量的重要手段,考試可謂是我國高校學生評價的主要形式。通過考試,能夠幫助和督促學生系統地復習和鞏固所學知識,就學生對教學內容的掌握程度做出客觀的評價。考試內容應能覆蓋這一階段學習的主要內容,方式可以是閉卷或開卷。

第二,專題論文方式。根據課程教學內容設置不同的專題論文,引導學生自主收集和查閱文獻資料,進行綜合分析、提煉總結、形成論文,可由學生個人或團體共同完成,主要檢測學生的邏輯思維能力、總結歸納能力、分析和解決問題能力以及書面表達能力。

第三,實操方式。實操是檢驗知識掌握程度最有效的手段,它對學生能力的發展起著重要的作用。在教學中,注重知識與應用的聯系,在課程的合適內容處設計實操環節,引導學生將所學知識應用于實際。特別是沒有獨立實踐環節的文科課程,如英語聽說類課程可安排學生給英文電影配音、演講等;思政類課程可安排黨章、黨史知識競賽等。

學生過程性評價的實現路徑探究

圍繞“強化意識、重視個性、增強能力、注重監控”的改革思路,建立“優化教學評價設計—細化教學組織實施—完善教學過程監控—加強教學質量持續改進”的過程性評價實現路徑。

1.優化教學評價設計,采用合理的評價方式和標準

進一步聚焦人才培養質量這一核心問題,時刻秉承“以學生為中心”的理念,將過程性評價落到實處,從學生“學”的維度去考慮評價方式和標準,瞄準學生學習效果。在實際教學過程中,結合課程特點和教學內容積極采用不同的教學方式對學生進行指導,針對不同類型課程知識更新速度、課程銜接關系以及實踐能力要求等特點,積極探究適合課程內容的過程性評價方式,相應制定合理的評價標準。

2.細化教學組織實施,雙維度、多方式開展過程性評價

基于上述兩個維度,設計“課程過程性評價記錄表”供教師針對不同階段的課堂教學對學生的過程性評價進行記錄,引導和鼓勵教師進行科學、合理的教學設計,在授課過程中注重對學生進行過程性評價和記錄,在表中填寫所采用的評價方式,并根據前期設定的評價標準對學生在此方面的表現給出相應結果。根據課程內容的重要及難易程度分配各章節合適的比例,整個過程性評價結果由課程每個重要環節的評價結果加權組成;學生的總評結果由過程性評價結果和終結性評價結果加權組成,兩部分所占比重由教師給出。

3.完善教學過程監控,推進過程化管理的有效滲透

全面的過程性評價對教師的教學能力和水平、科學合理的教學觀念提出了更高的要求,因此在實際開展過程中,需要加強規范管理和過程監控。在日常教學質量監控工作中,緊密結合工程教育專業認證工作要求,不斷細化和完善學期初、期中、期末等階段性教學檢查工作;通過深入課堂聽課、查閱課程資源、師生座談、調查問卷等工作收集信息與數據,全面了解學校對學生學習的支持度、教師對學生學習的影響度、學生的學習投入度和獲得度[4]。

4.加強教學質量持續改進,不斷完善過程性評價模式

教學質量的持續改進是教學過程評價的重要閉環,是提升教學質量的關鍵核心[5]。通過多渠道的信息收集和反饋機制,掌握教學的基本狀態,充分挖掘教學優秀案例,分享經驗和做法,發揮典型教師的示范引領作用,促進教學質量的有效提升;同時,對教學過程中存在的問題及時診斷、分析、反饋,幫助教師對課程教學設計進行適時的調整和優化,為科學合理地選擇課程關鍵內容相應的評價方式提供依據。針對教育教學改革過程中不斷出現的新情況、新問題,積極探索,勇于創新,最終找到適合學校學生的過程性評價體系。

本文系北京信息科技大學2019年度高教研究課題資助(項目編號:2019GJYB14);北京市教育科學“十三五”規劃2019年度一般課題(項目編號:CDDB19166);北京市社會科學基金研究基地項目(項目編號:19JDJYA001);北京高等教育本科教學改革創新重點項目“新時代全面發展創新人才培養體系的研究及實踐”階段性研究成果

參考文獻:

[1]黃翔.翻轉課堂學習評價標準研究[J].科教導刊(下旬),2020(9):47-48.

[2]韓淑慧. 應用型高校雙語課程過程性考核模式實踐與反思[J].現代交際,2020(2):156-157.

[3]曹明.過程性評價的應用困境及對策[J].思想政治課教學,2020(3):81-84.

[4] 洪藝敏. “以學生為中心”的本科教學質量“四維”評價[J].大學教育科學,2019(2):14-15,122.

[5]吳正剛,嚴明,張瑞紅.以學生為中心的高校教學質量評價體系構建[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2019(4):1-4.

(作者單位:北京信息科技大學)