運用主題式微課程落實地理核心素養之人地協調觀

梁錦榮 趙文彬 鄧雁菲 胡寶清

【摘 要】本文以廣西石漠化治理為例,論述運用主題式微課程落實高中地理核心素養之人地協調觀培養,提出“確定課程主題—明確課程目標—設計課程內容—課程實施—制訂課程評價”的實施步驟,并舉例石漠化的“病因”、為石漠化開“藥方”、例析“東桑西移”背景下石漠化地區的可持續發展之路等三個教學課例。

【關鍵詞】高中地理 微課程 核心素養 石漠化 人地協調觀

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)22-0080-03

《普通高中地理課程標準(2017年版)》提出,為了培養學生的地理學科核心素養,教師要秉承多樣化的教學理念,靈活使用教材,積極使用多種資源和駕馭不同的教學模式,使教學具有開放性。但是,以往的教學常以教師、課堂、課時、知識為中心,重知識而輕能力和情感態度,難以培養學生的地理學科核心素養。微課程,又稱微型課程或者迷你課程,它是基于學校資源、教師能力和學習者的興趣,以主題模塊組織起來的相對獨立與完整的小規模課程,具有時間短見效快、主題明確、目標清晰、內容鮮活和運用靈活等特點,對培養地理核心素養尤其是某一個核心素養具有明顯的效果。本文以廣西石漠化治理為例,從確定課程主題、明確課程目標、設計課程內容、課程實施和制訂課程評價等五個步驟,論述運用主題式微課程落實高中地理核心素養之人地協調觀培養。

一、確定課程主題

人地協調觀是人們對人類與地理環境之間關系所持的正確的價值觀,包含科學的自然觀、資源觀、環境觀、人口觀和發展觀。如今,人類與環境的矛盾日益加劇,樹立正確的人地協調觀,可以促進人們以正確的思想和態度重新審視人與地理環境之間的關系。

都安瑤族自治縣石漠化嚴重,生態環境相對較差,經濟水平相對較低,是資源環境與社會經濟發展矛盾較為突出的典型喀斯特經濟欠發達縣,2005年縣內石漠化面積占全縣土地面積的29.17%。后經過10多年有效治理,截至2020年上半年完成植樹造林約1620公頃,全縣森林覆蓋率高達69.24%。

課程以石漠化為主題貫穿學習過程,學生知道石漠化的空間分布概況、探究分析石漠化的形成原因并為治理石漠化提出合理措施。不僅培養學生的區域認知和綜合思維,也培養學生的地理核心素養—— 人地協調觀。

二、明確課程目標

課程目標是學生通過課程的學習后在德、智、體、美等方面期望達到的程度,高中地理課程總目標是通過地理學科核心素養的培養,從地理教育的角度落實立德樹人的根本任務,對課程內容、實施和評價具明確的導向作用。人地關系作為地理學研究的永恒話題,其包括自然地理環境對人類的影響、人類活動對自然地理環境的影響和人地協調觀,其中人地協調觀是我們應該秉持的價值觀。

因此,將本次微課程的目標設定為:學生能夠正確看待自然地理環境與人類活動之間的關系,認識不同方式、強度的人類活動給自然地理環境帶來的影響,認同人地協調的必要性與重要性,形成尊重自然、與自然和諧相處的態度。

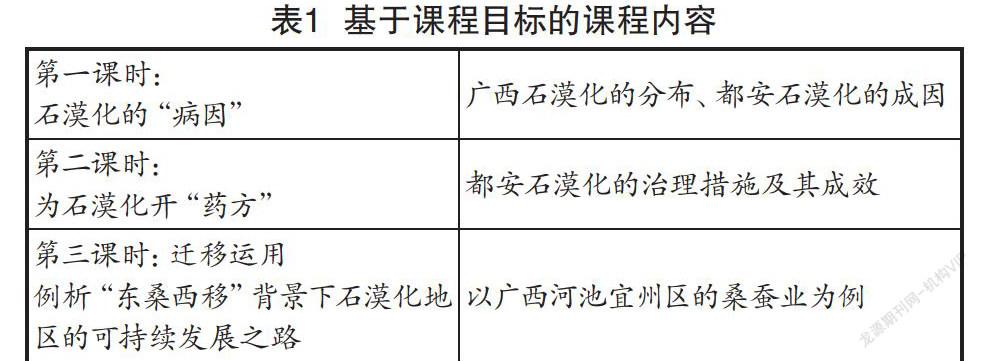

三、設計課程內容

課程目標對課程內容具有一定的導向性,而課程內容又是課程目標的直接反映和落實課程目標的主要載體。根據課程目標,課程內容安排如表1所示。

四、課程實施

第一課時:石漠化的“病因”

【學習目標】

1.以小組為單位,借助書籍、報刊、互聯網等工具,課前收集都安瑤族自治縣石漠化形成原因的相關資料,并對收集的資料進行篩選和整理。(地理實踐力)

2.課中通過小組內部、不同小組之間的交流和在教師的輔助下,知道廣西石漠化的空間分布、能解釋都安石漠化形成的原因,知道人類的不合理活動對自然地理環境的負面影響。(綜合思維)

【教學過程】

環節1:明晰任務

教師:對本節課的教學目標、學習任務和活動安排進行解說。

學生:記錄相關要求。

【設計意圖】明確教學目標,以任務驅動學習,提高學習積極性。

環節2:探究石漠化的分布及其形成原因

學生:以小組為單位,運用課前收集的資料,從自然和人文兩個維度探究都安石漠化形成的原因。

學生:基于組內學習,進行小組之間的交流,允許對他組的學習成果提出不同的觀點并提供論據,通過組間的交流能夠對組內的學習成果進行補充或糾正。

教師:引導學生多維度思考,鼓勵學生提出不同觀點并學會成果分享。

【設計意圖】學生能從自然和人文兩個維度對石漠化的成因進行探究,培育學生的綜合思維;小組合作學習培養學生交流表達能力,鼓勵學生敢于提出不同觀點,培養批判性思維。

環節3:小組推優,成果匯報

學生:根據組內和組間的探究、交流學習,推選3個小組進行學習成果匯報,其他學生適當補充。

學生:形成知識框架,積極發言匯報學習成果。

教師:輔助學生的成果匯報,并進行評價。

【設計意圖】形成知識結構,深化人類活動與自然地理環境之間的關系。

【學后反思與作業】

課后作業:收集資料,初步認識石漠化的治理措施。

第二課時:為石漠化開“藥方”

【學習目標】

1.以小組為單位,課前借助書籍、互聯網等工具,或通過實地考察、訪談,收集都安瑤族自治縣石漠化的治理措施及其治理成效,對收集的資料進行篩選和整理。(地理實踐力)

2.通過小組合作探究和在教師的輔助下,能夠從多個維度歸納石漠化的治理措施,并以角色扮演的方式匯報學習成果。(綜合思維)

3.分析石漠化的治理對當地的生態、社會、經濟等的積極影響,認同人類的可持續發展必須尊重自然、與自然和諧相處。(綜合思維、人地協調觀)

【教學過程】

環節1:明晰任務

教師:對本節課的教學目標、學習任務和活動安排進行解說。

學生:記錄相關要求。

【設計意圖】明確學習目標,以任務驅動學習,提高學習動力。

環節2:石漠化的治理措施

學生:以小組為單位,運用課前收集的資料,從政府、村民、企業等維度探究石漠化的治理措施,并學會與其他小組分享與交流。

學生:以小組為單位,探究石漠化的治理對當地的生態、社會、經濟等的積極影響。

教師:對學生進行輔助,引導學生多角度思考石漠化的治理措施及成效。

【設計意圖】小組合作探究石漠化的治理措施,培養綜合認識;石漠化有效治理的積極影響,落實人地協調觀。

環節3:角色扮演,成果匯報

學生:基于小組的交流學習,推選3組作為代表,以角色扮演的方式匯報學習成果。

學生:自主學習,理清石漠化治理的有效措施和治理成效。

教師:輔助學生開展角色扮演,并對不同小組的學習成果進行點評。

【設計意圖】角色扮演,培養學生的責任意識和公民意識;理清治理措施和成效,培養人地協調觀。

第三課時:遷移運用? 例析東桑西移背景下石漠化地區的

可持續發展之路

【學習目標】

1.通過案例和運用已學知識,能夠自主分析河池宜州區石漠化的原因。(綜合思維)

2.通過案例和小組合作,分析東桑能夠西移的原因。(綜合思維)

3.通過案例分析和觀看視頻,繪制桑蠶產業生態經濟示意圖,小組合作探究桑蠶業對河池宜州區產生的生態和經濟效益,認同桑蠶業對該地區可持續發展的重要性。(人地協調觀)

【教學過程】

環節1:河池宜州區石漠化的原因

案例1:河池宜州區地處廣西壯族自治區的北部地區(地理位置圖略),為少數民族集中居住區,傳統的農業生產方式以刀耕火種、燒山放牧為主,2012年該市石漠化面積達66069.5公頃,且程度以中強度石漠化面積為主。

學生:運用前面所學知識,自主分析河池宜州區石漠化的原因。

教師:輔助、引導學生進行自主學習。

【設計意圖】通過自主學習,檢測教學成果并得到及時反饋;分析石漠化的原因,培養綜合思維。

環節2:東桑為何能西移

案例2:桑蠶是以桑葉為主食的吐絲結繭經濟昆蟲,生長過程主要經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲四個不同階段,其中幼蟲階段是攝取食料營養的成長階段,飼育溫度以20℃~30℃為宜,幼蟲進一步發育后即可繅絲,絲可用于絲綢生產。

案例3:種桑養蠶一直是我國江浙地區的傳統產業,但隨著“東桑西移”戰略的實施,廣西迅速成為我國最大的桑蠶生產基地。河池宜州區通過調整農業結構和出臺一系列扶持政策,截至2018年,該市種植桑園面積達2.4萬公頃,養蠶農戶達10萬戶約45.6萬人,占農村人口的84.1%。

學生:通過小組合作,探究東桑能西移的原因。

教師:通過展示案例,引導學生從自然和人文兩個維度進行探究。

【設計意圖】通過案例的分析,從自然和人文兩個維度分析原因,培養綜合思維。

環節3:探究桑蠶業的生態和經濟效益

案例4:觀看視頻“桑蠶新思路”。

案例5:截至2018年,宜州區建成村級電子商務服務站160多個,擁有規模以上的繭絲綢加工企業共17家,先后成立繭絲綢企業科技孵化中心和電子商務協會,自主創立“劉三姐”“南方絲繅”等蠶絲被品牌,并在國內多個主要城市開設連鎖實體店。

學生:通過觀看視頻和案例5的學習,在教師的引導輔助下,繪制河池宜州區桑蠶業的生態經濟示意圖,探究桑蠶業對河池宜州區石漠化治理產生的生態和經濟價值。

教師:播放視頻和展示案例,輔助學生認識桑蠶業的主要產業鏈概況,引導學生從經濟和生態等多個維度分析桑蠶業對河池宜州區可持續發展的影響。

【設計意圖】通過案例和視頻,繪制生態經濟示意圖,認同桑蠶業對該地區可持續發展的重要性,培養人地協調觀。

五、課程評價

基于核心素養的課程評價是基于真實情境的意義建構過程,是課程評價主體共同參與并通過主體間的持續合作、探究來發展學生的關鍵能力、必備品格和價值觀念。因此,本微課程的評價主體主要包括學生、家長、教師和教育管理者等,以培養學生的學科核心素養為落腳點,通過學生自評、小組內部互評和家長對學生的評價,以課前資料的收集和整理為評價內容對學生進行課前評價;課中通過一系列的案例和小組合作學習,以真實的情境和問題驅動學生知識的建構并滲透學科核心素養,在生與生、生與師的共同合作下對學生進行課中評價;課后能夠以人地協調觀為主題匯報學習成果,并在日常生活中尊重自然、節約資源和保護環境,學生、教師、家長和教育管理者共同對課程的價值進行評價。

總之,微課程具有時間短見效快、主題明確、目標清晰、內容鮮活、運用靈活等特點,本文基于《普通高中地理課程標準(2017年版)》的要求,以石漠化為主題,運用主題式微課程落實地理核心素養—— 人地協調觀培養,促進了地理課程改革,有效落實地理核心素養的培養。

【參考文獻】

[1]田秋華.微型課程及其開發策略[J].課程·教材·教法,2009(5).

[2]梁銘忠,胡寶清,廖赤眉,等.喀斯特石漠化演變脅迫變化關系及脅迫閾值模型研究:以廣西都安為例[J].農業現代化研究,2011(4).

[3]李敏軍,陳露露.持續發力 重點突破 都安深化改革助力高質量發展[N].人民日報,2020-07-17.

[4]吳國欣,謝素平.廣西宜州市巖溶地區石漠化綜合治理探討[J].防護林科技,2013(9).

[5]李茂菊,韋杰.宜州區蠶桑特色產業發展現狀與對策分析[J].南方農業,2019(6).

[6]雷浩.基于核心素養的課程評價:理論基礎、內涵與研究方法[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2020(5).

【作者簡介】梁錦榮(1994— ),男,廣東廣州人,南寧師范大學地理科學與規劃學院在讀研究生,研究方向為地理教學論;趙文彬(1997— ),男,山東濟南人,南寧師范大學地理科學與規劃學院在讀研究生,研究方向為地理教學論;鄧雁菲(1993— ),廣西欽州人,南寧師范大學地理科學與規劃研學院在讀研究生,研究方向為自然地理;胡寶清(1966— ),男,江西臨川人,博士,南寧師范大學北部灣環境演變與資源利用省部共建教育部重點實驗室主任,南寧師范大學碩士生導師,研究方向為資源環境與區域可持續發展、地理教學論。