關注中小學生校園欺凌下的旁觀者群體

夏菁 鄭靜磊 陳欣

摘要:本研究著眼于當前的輿論焦點:校園欺凌。校園欺凌多高發于中小學階段,主要表現為言語欺凌、身體欺凌和關系欺凌。從人格尊嚴出發,欺凌行為對受欺凌者生理和心理造成不可逆的傷害;從道德角度出發,欺凌行為作為一種不道德的行為,日益發展下去會使得學生道德價值觀發生扭曲。青少年正處于人格塑造階段,及時遏制校園欺凌事件發生,為青少年創造一個良好的社會環境迫在眉睫。關于如何防治校園欺凌,本研究以校園欺凌下的旁觀者群體作為關注對象。旁觀者群體分為欺凌的跟隨者、被欺凌者的保護者和默默觀戰者。本研究重點在于剖析默默觀戰者消極作為背后的影響因素,以理性客觀的態度評價這一群體,尊重其角色選擇和行為選擇,給予一定寬容與理解。因此,本研究最終目的是充分發揚人文主義關懷精神,通過鼓勵而非命令的方式引導默默觀戰者向保護者角色轉變,給予多種方式與措施使其能夠在校園欺凌事件中發揮積極作用。本研究希望能夠在保障其人身安全和各項權益不受侵犯的前提下鼓勵他們積極作為,使其成為防治校園欺凌的重要手段。

關鍵詞:校園欺凌 旁觀者群體 默默觀戰者 旁觀者決策模型 人文關懷

一、研究中小學生校園欺凌下的旁觀者群體

(一)研究背景

1.當前校園欺凌現狀分析

近年來,中小學生的身心健康發展越來越成為社會關注的重點,如何為中小學生的發展提供良好的發展環境,是當前社會的熱門話題之一。不可忽視的是,隨著社會化進程不斷推進,社會上出現了許多不利于中小學生身心健康發展的挑戰,校園欺凌就是其中之一。根據中國司法大數據研究院發布的《校園暴力司法大數據專題報告》(以下簡稱《報告》)。2015年,全國各級人民法院一審審結的校園欺凌案件共計1000余件,雖然2016年和2017年的案件量分別下降了16.51%和13.37%,但其數量基數仍然處于700-900之間。由此可見,校園欺凌仍是不容忽視的校園安全問題。

在分析校園欺凌(School bullying)現象之前,首先應當明確校園欺凌的定義。2016年,國務院教育督導委員會辦公室發布的《通知》將校園欺凌界定為“發生在學生之間蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段,實施欺負、侮辱造成傷害的行為”。鑒于國務院所界定的校園欺凌更具有針對性,本研究將使用這一界定概念進行展開。

2.關于校園欺凌下的旁觀者現狀

1996年芬蘭學者克里斯提娜·薩爾米瓦利(Christina Salmivalli)等人的調查發現,87%的學生曾在欺負和暴力事件中扮演著旁觀者的角色;1999年康奈爾(O’Connell P.)等的研究發現,在美國85%的初中校園欺負與暴力事件有至少一個旁觀的同輩在場,一半以上的事件中有兩個以上的旁觀同輩在場;2005年肯·瑞吉白(Ken Rigby)等對澳大利亞中小學生的調查發現,有92%的中學生和97%的小學生至少看見過一次言語欺負,而目睹校園身體暴力的比例則分別為60%和74% [ 1 ](宋雁慧,2014);宋雁慧2012年對山東、河南、廣西、江西、內蒙古五個省份的243名初高中生進行調查,結果發現:81.4%的學生曾經做過校園欺凌的旁觀者而且34.7%的學生多次旁觀過校園欺凌[ 2 ](劉靜,2017)。由此可見,旁觀者是校園欺凌中不可忽視的一部分。但就目前現有的文獻來看,對于校園欺凌下的旁觀者群體的深度思考較少,多落腳于欺凌者與被欺凌者。

(二)研究目的

近年來,校園欺凌事件頻發。如何正確處理好校園欺凌事件,是眾多學者十分關心的一大問題。根據芬蘭Kiva 反欺凌項目研究,在校園欺凌事件中,欺凌者與受凌者約占總人數的20%,旁觀者約占80%。而在處理校園欺凌事件中,多數學者著眼于欺凌者與被欺凌者,對于旁觀者這一群體的深度分析較少。但事實上,校園欺凌作為一種社會性背景下的群體行為,旁觀者在其中扮演的角色十分重要。基于此,如何發揮校園欺凌旁觀者群體在校園欺凌事件中的積極作用,遏制校園欺凌事態走向惡化,是防治校園欺凌的新思路。

同時,本調查也考慮到校園旁觀者群體的特殊性,這樣一群尚處于義務教育的青少年,人格塑造不完整、心智還未成熟,當面對校園欺凌事件時,他們不一定有足夠的能力去應對,并有可能在目睹校園欺凌事件中受到傷害。考慮把這樣一個群體作為處理好校園欺凌事件的介入手段時,應重視該群體的話語權,尊重其心中所想,在發揚人文關懷精神的基礎上,思考如何發揮出旁觀者群體的積極作用。基于此,糾正大眾主流對于校園旁觀者群體的認知偏差和過高的期望,使得旁觀者有一個正確良好的心態輕松地應對校園欺凌事件,并能采取恰當的方式參與到校園欺凌事件中,是本調查的另一目的。

(三)研究切入點

近年來,根據微博、知乎、豆瓣、新榜等APP和網站對于校園欺凌的討論度可看出,校園欺凌一直是人們關注的熱點。搜索指數體現了互聯網用戶對關鍵詞的搜索關注程度以及持續變化情況,鑒于大部分網友將校園暴力與校園欺凌的概念等同化,本調查便再次不做進一步的區分,將“校園欺凌”與“校園暴力”都輸入在百度指數網站上,查看網友對其的關注度。自2015年1月到2019年12月,對校園欺凌的整體日均值搜索達954,對校園暴力的整體日均值搜索達1194。但通過分析校園欺凌和校園暴力的需求圖譜可以看出,網友多關注于受害者與欺凌、暴力本身,對旁觀者的關注度很少。基于此,本調查的核心切入點從校園欺凌這一社會熱點出發,并對其中被忽視的校園旁觀者群體進行深度研究。

(四)核心思想

本調查不同于其他文獻對于校園旁觀者群體的研究。縱觀國內外大多數文獻,不管是主要研究校園旁觀者群體還是在校園欺凌話題上涉及到校園旁觀者群體,大都是從舉措出發,發揮他們在校園欺凌事件中的積極作用,從而達到遏制校園欺凌事態發展走向惡化的目的,卻在一定程度上忽視了他們的學生身份。本調查秉持人文主義關懷精神,對校園欺凌下的不積極作為旁觀者群體表示出更多的寬容與理解,減輕他們在面對校園欺凌時的心理負擔,進而鼓勵他們在校園欺凌事件中積極作為。

二、調查策劃

(一)問卷調查

本調查采用隨機抽樣,對中小學生校園欺凌旁觀者的狀況進行調查。基于調查的結果,分析旁觀者的心理及行為特征和影響因素。

1.調查對象

本次問卷調查對象為中小學生。本調查在惠州市內隨機抽取了三所學校,分別為市小學、初中和高中,并通過隨機抽取的方式共抽取了446名學生進行數據采集。

2.調查內容

此次調查問卷主要分為五大部分,分別為:被調查者基本信息、對校園欺凌的認知程度、對旁觀者角色的選擇、對旁觀者的道德思考、角色參與中的臨場反應和對他人臨場反應的評價。其中基本信息包括性別和文化程度;對校園欺凌的認知程度包括基本判斷校園欺凌的能力和判斷理由;對旁觀者角色的選擇包括是否曾經擔任過旁觀者以及假定選擇一個旁觀者角色;最后就如何促進旁觀者積極作為進行調查,通過客觀題的形式,測試中小學生對于措施的認可度,并對此進行深度分析。

3.調查精度

在調查中,紙質問卷實際印發446份,收回446份,在回收的問卷中存在一些漏選題目、大面積空白及前后邏輯矛盾的情況,考慮到后續的統計分析,共處理無效問卷19份。由此,有效問卷總數為427份。其中,小學組179份,初中組91份,高中組157份。紙質問卷調查有效回收率為95.57%。

(二)初步數據處理及描述性分析

1.被調查者基本信息(第1~2題)

本次問卷調查對象共計427名。

年級:小學年級179人,占調查總人數的41.9%;初中年級91人,占調查總人數的21.3%;高中年級157人,占調查總人數的36.8%。

性別:本次調查中的調查對象男女比例較為均衡,其中男生數量為203人,占調查總人數的47.5%;女生數量為224人,占調查總人數的52.5%。

2.對校園欺凌的認知程度(第3~11題)

在回收的427份有效調查問卷中,對校園欺凌有大概了解的同學占比64.87%,對校園欺凌非常了解的同學占比29.04%,而對校園欺凌完全不了解的同學僅占比6.09%。由此可以看出,絕大多數同學對校園欺凌有所認知,但沒有完全覆蓋。從縱向上看,對校園欺凌的認知度是隨著年級的增長而逐漸增長的。初中組“大概了解”和“非常了解”校園欺凌的同學占比92.31%,但仍有7.69%的學生不了解校園欺凌,到高中階段僅剩2.55%的同學不了解校園欺凌。

在設計問卷第5題“欺凌者的一般特征”中,本研究參考了欺凌者的相關描述,選擇了自身性格以及在家庭、學校、社會中的一些行為作為參考因素讓學生們選擇,分別是:沖動并容易憤怒的人、向老師和父母表現過侵略行為(如拿利器面向過成年人)或者十分鄙視他們的人、在學校不守規則的人以及參加反社會活動(如搶劫、吸毒、犯罪)的人。

調查結果顯示,有87.12%的學生認為“向老師和父母表現過侵略行為(如拿利器面向過成年人)或者十分鄙視他們的人”更容易成為欺凌者。老師和父母他們當前階段接觸到的具有一定威懾力的,對于敢向父母和老師表現過侵略行為或者十分鄙視他們的人屬于一種越界行為,因此認為這樣的人更成為欺凌者;和這個選項基本持平的是選擇“參加反社會活動(如搶劫、吸毒、犯罪)的人”,占比86.18%,這些參加反社會活動的人往往具有高度攻擊性,對于學生來說,他們會存在一定的忌憚心理,認為這些人更容易成為欺凌者;而選擇“沖動并容易憤怒的人”和“在學校不守規則的人”分別占比61.36%和62.53%。結合實際情況,性格沖動、平時容易發怒的人,更傾向于使用暴力解決問題;而那些在學校不守規則的人,蔑視權威,向墨守成規的學生發起挑戰,也很容易成為欺凌者的一部分。

問卷第6題,在被調查的427名同學中,選擇了“身體上出現瘀傷、割傷、服裝或個人用品受損”的同學占比90.40%,選擇“害怕上學,對學校沒有安全感”的同學占比90.63%,是所有選項中占比最高的,且都超過了90%。前一個選項是很明顯的身體傷痕和自身物品受損,而后者則是在心理上對校園欺凌事件發生地點“學校”產生恐懼。

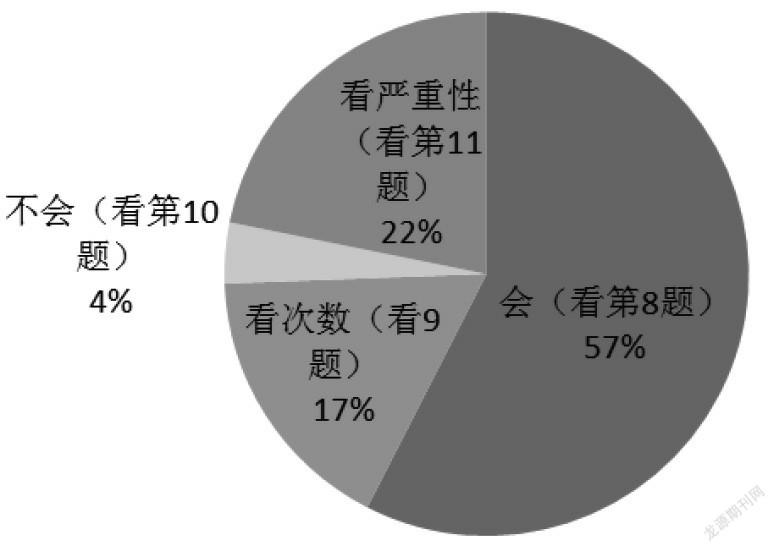

如果有同學經歷了上述的部分情況,會覺得他被欺凌了嗎(第7題)。調查顯示,57%的同學選擇“會”,22%的同學選擇“看嚴重性”,17%的同學選擇“看次數”,4%的同學選擇“不會”。

結果顯示,在覺得“會”的同學的原因中,“學校、老師的科普”“通過網絡方式了解過”“和家長講過”占比較大。因此,針對往后對中小學生的校園欺凌的科普,可以通過網絡宣傳,鼓勵學校老師和家長向孩子進行科普,提高中小學生對于校園欺凌的認知水平。

對第9題的結果進行分析時,發現大部分同學對于“一個人遭遇過幾次題中所提到的現象后,是否算受欺凌了”這個問題仍存在困惑,他們不確定這種現象是否算欺凌行為。有少數同學則明確認為,盡管遭遇的欺負行為給受欺負者帶來很嚴重的傷害,但是次數較少,無須被重視。

在選擇不會的同學中,有相當比例的同學認為自己對于所提到的欺凌現象不敏感、平時較少注意到其他人,可見,中小學生平時在校園里對于欺凌現象的關注度還是較低。

而對于需要看嚴重性的學生,有71%認為“嚴重的欺凌行為才能稱之為學生欺凌,癥狀較輕的可能是其他原因”;有29%認為“情況不嚴重分辨不出來”。這部分學生對于學生欺凌行為的范疇認知較為模糊,難以判斷某一欺凌行為是否帶來嚴重后果,以及帶來較輕傷害的欺凌行為是否屬于校園欺凌。

3.對旁觀者角色的選擇(第12~14題)

當被問及是否有過作為學生欺凌旁觀者群體的經歷時,有290學生表示沒有經歷過,而有137名學生表示經歷過,占比32%。

在經歷過校園欺凌的137名學生當中,有51名學生選擇了做被欺凌者的保護者,有3名學生選擇了做欺凌的跟隨者。在第14題的假設情景下,調查人數有424人,有55.9%的學生選擇了保護者身份,有3.07%人選擇了欺凌跟隨者身份。選擇做保護者的同學比例遠大過于選擇做欺凌者的跟隨者。由此可得出在發生校園欺凌時大部分中小學生有比較正確的行為導向。

在13題中,對于有過作為校園欺凌現象的旁觀者的經歷的中小學生來說,選擇默默觀戰的比例最大,占比49.65%;在14題中,被調查的424人里,有39.62%人選擇做一個默默觀戰者。通過以上數據,可以看出中小學生群體在面對校園欺凌時選擇默默旁觀的占比較大。社會上一直對默默旁觀的群體持批評態度,但考慮到中學生的心智各方面尚未成熟,對于選擇默默觀戰的中小學生,其行為選擇仍然存在爭議。

4.對旁觀者的道德思考(第15~18題)

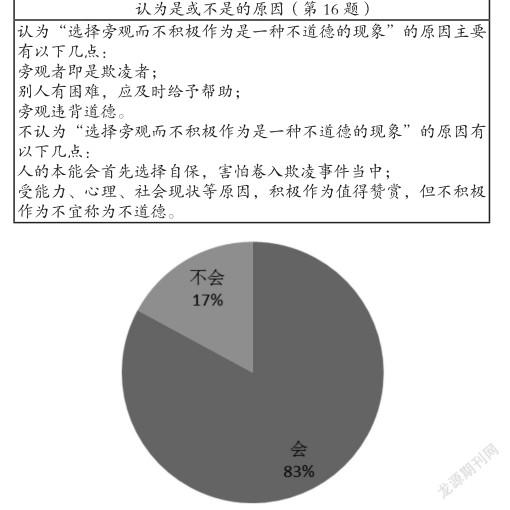

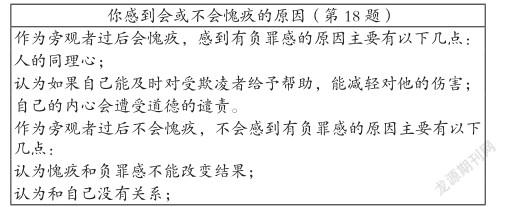

第15題的數據顯示,有58.49%的中小學生認為選擇旁觀而不積極作為是一種不道德的現象,有41.51%的中小學生認為選擇旁觀而不積極作為不是一種不道德的現象。兩者百分比比值相差較小,可以看出,“旁觀而不積極作為”的行為仍然存在著一定的爭議,有對此行為選擇表示否定,也有對此行為選擇表示理解。

在校園欺凌中你沒有積極作為,事后是否會愧疚,感到有負罪感(第17題)。數據顯示,有83%的同學在校園欺凌中沒有做出積極幫助受欺凌者的行為,事后會愧疚,感到有負罪感。

5.假設情境中的臨場反應(第19~27題)

(1)對他人臨場反應的評價(第20-23題)

在20題中,94%的學生對那些起哄和幫助李四欺凌張三的人感到厭惡,可見從總體上來說,中小學生們對于善惡有一個較為正確的判斷。

21題中,有50%的學生認為旁觀者很冷漠,有35%的學生選擇了可以理解旁觀者的行為,有15%的學生覺得旁觀者很無能窩囊。通過前面“是否認為選擇旁觀而不積極作為是一種不道德的現象”這道題的調查結果,也不難判斷出,會有大部分人覺得旁觀校園欺凌是一種冷漠的行為。35%的同學表示理解這種現象,畢竟自身能力有限,但也有15%的學生對于旁觀者無能力幫助到受欺凌者,覺得他們很無能窩囊。

22題結果顯示,對于一兩個幫助張三卻被李四打的人,有75%的學生認為“他們是勇敢的人,我很欽佩”,13%的人為他們“沒有幫忙成功感到遺憾”,10%的人認為“他們是愛出風頭的人”,2%的人則認為“他們很笨,明知道打不過還上去”。

對于23題的分析,在被調查的427名學生中,有47%的人認為應該“分具體情況看”,由此可見大部分學生會在考慮問題時會綜合多種因素進行分析;34%的人則選擇了“他們比默默觀戰的人還要過分,這種情況下還想著拍照”,本研究認為,這部分人意識到旁觀者拿手機拍照會激起欺凌者更大的興趣;19%的學生認為“他們是在保留證據,可以理解”。在他們看來,拿手機拍照可能是一種間接幫助受欺凌者的方式。

(2)自己的臨場反應

在假設情境中看到校園欺凌時,27%的同學選擇默默旁觀; 56%的同學選擇上前制止李四;14%的同學會拿起手機拍照;而3%的同學則選擇了在一旁起哄,甚至幫助李四欺凌張三。從總體情況來看,超過一半的同學充滿正義感,選擇了上前制止李四,幫助張三;在選擇默默旁觀的114名同學中,當問及“在默默旁觀的同時,是否有過上前幫忙的沖動?”時,其中有84位同學選擇了“是”。

數據顯示,這84同學中,有32名同學認為自己比較膽小,而且沒有那個能力可以幫到受欺凌的同學;有23名同學則害怕自己跟張三一樣被打,不想被卷入這次欺凌事件;而有29名同學則考慮得比較長遠,害怕事后遭到欺凌者的報復,給自己帶來不必要的麻煩。在默默旁觀者中,有73.69%的同學選擇了有沖動上前幫忙受欺凌者。

在27題中,認為旁觀者有義務向學校告知自己看到的欺凌行為的比重在小學組、初中組及高中組所占比例分別為91.62%、87.91%、93.59%,這個占比都是接近90%的,說明在各個階段的教育中,家庭及學校等身邊的影響因素在一定程度上讓學生產生一種“旁觀者有義務向學校告知自己看到的欺凌行為”的認知。

對于可能影響學生在校園欺凌中作出積極作為的因素,本研究選取了六個。在被調查的427名學生中,有333名學生選擇了“身邊人大部分都對欺凌事件很生氣,并在你站出去的時候積極幫助你”,占比78.17%,在幾個選項中占比最高,說明在面臨校園欺凌時,旁觀者的行為選擇和周圍的人密切相關;有296名學生希望學校設有專門處理學生欺凌的機構,占比69.48%,位居第二,現在學校處理校園欺凌事件沒有一套成熟的機制,面對欺凌事件,大多都是由學校老師草草了之。如果能建立相關的處理機構,在發現欺凌現象時,通過旁觀者間接發現欺凌事件,并彰顯保護受欺凌者的公正姿態,可降低旁觀者直接作為的風險,保障了他們的人身安全;有273名學生希望“校方不會對學生欺凌事件進行隱瞞,而是向社會公示”,272名學生建議“社區建立一套學生欺凌預警機制”,265名學生希望學校加強對學生的道德教育,而有224名學生則希望能“完善相關的獎懲機制,對欺凌人進行懲罰,對積極作為的人進行獎勵”,占比分別是64.08%、63.85%、62.21%及52.58%。這些選項占比都超過了50%,說明對于學生而言,這些影響因素都是很重要的。在校園欺凌防治的機制建設下,我國應鼓勵社會、學校、家庭、社區等多方參與,形成一個多角色、多渠道組成的防治網絡,及時完善有關校園欺凌這方面的制度,并制定相關措施,減少欺凌事件的產生。

三、數據綜合性分析

(一)可信度

信度(Reliability)即可靠性,它是指采用同樣的方法對同一對象重復測量時所得結果的一致性程度。Cronbachα信度系數是目前最常用的信度系數。

信度系數在0.9以上,表示量表的信度很好;在0.8~0.9之間,表示量表的信度可以接受;在0.7~0.8之間,表示量表有些項目需要修訂;在0.7以下,表示量表有些項目需要拋棄。

利用SPSS軟件對關注中小學生校園欺凌下的旁觀者群體調查問卷做信度分析得出Cronbach’s alpha系數為0.848,0.848>0.8,可見信度較好。基本問卷具有穩定性和可靠性。

(二)對校園欺凌認識程度總結

針對被調查的中小學生來說,大部分對校園欺凌的了解仍處于“大概了解”的階段。根據第6題的作答情況,會發現中小學生對于校園欺凌的了解渠道主要來源于學校、老師,家長和網絡渠道。本調查報告通過第7題的數據,發現了仍有48%的中小學生對可能會發生的校園欺凌現象的判斷還不足,對于一些隱蔽性較強的校園欺凌現象認知程度較低。

(三)以中小學生旁觀者群體中的默默觀戰者為對象進行分析

在12-13題中,針對有過作為學生欺凌旁觀者群體的經歷的學生的數據調查分析顯示,有49.65%的學生選擇默默旁觀;在14題的假設條件中,針對該題進行分析時,發現有39.62%人選擇默默旁觀;在24題的假設情境選擇下,有26.89%的學生選擇默默旁觀。從題目設計中可以看出,無論是13題的真實情境、14題的假設條件還是24題的假設情境,都是以已經知曉自己身處于校園欺凌事件為前提的。通過13-14、24題,則可以對他們身處于校園欺凌事件中可能出現的行為選擇進行分析。

從25-26題的數據可以看出,在假設情境下,選擇默默旁觀的人中,有74.27%的人有過上前幫助的沖動,人數占比較大。在第26題中,在進行阻止其上前幫助的原因選擇時,可以發現三個選項的選擇差異較小,說明大多數學生在進行選擇時,多是全選或者是選擇兩個選項。25-26題是一個權衡考量的過程,在選擇這兩題之前,是以“我選擇當一名默默旁觀者”的結果為前提身份,那么25-26題的設計則是進一步探究默默旁觀者的得失判斷,而這一結果也反映了,默默觀戰者雖有一定的道德意識,但因為自身能力不足和擔心怕被報復的恐懼心理,而選擇了旁觀而非去積極作為。在得失權衡中更偏向于自保。

(四)校園欺凌下旁觀者效應模型的分析

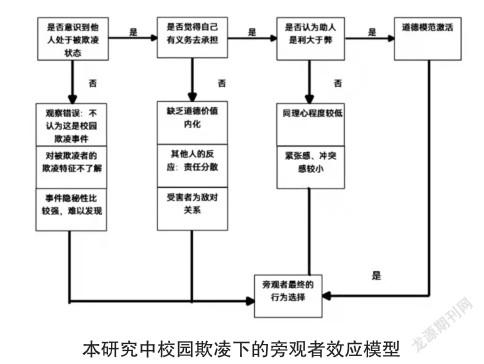

根據本調查報告收集并查閱的文獻與對自身論文的主題設計分析的結果,最終選定以北京師范大學心理學院劉翔平教授所設計的旁觀者效應模型[ 3 ]為參考,設計關于校園欺凌下的旁觀者效應模型。

第一階段:是否意識到他人處于校園欺凌事件中,體現的是對校園欺凌的認知度問題。本研究根據文獻Guidance for Parents on the Anti-Bullying Bill of Rights Act,設置了2-5題,其中第4題是常見的校園欺凌行為。在分析第四題的數據時可看出,“嘲笑他人的外表或者穿著”的言語欺凌和“故意排擠,不跟某個人玩”的關系欺凌,選擇的人數相較而言都偏少。再結合實際情況分析,一些中小學生對言語欺凌的界線比較模糊,如認為這是同學間的開玩笑。其次,一些中小學生對于關系欺凌這種較為隱蔽的校園欺凌行為還沒有較為明確的把握,認為故意排擠,不跟某個人玩的情況,只是朋友間的矛盾問題。針對這部分學生,在第一階段屬于觀察錯誤層面,則其行為選擇多為旁觀者中的默默旁觀。

在第7題中,未選擇會的學生占比43%,其中認為需要看嚴重性的占比22%,認為需要看次數的占比17%。劉翔平教授在文獻《旁觀者效應的道德決策模型》中提到,在對情境線索的觀察和注意中,人們必須注意到某一時間的嚴重性或不同尋常性才能給予關懷,才容易聯想到助人的責任,在一些情況下,人們對情境的觀察是模糊的[ 3 ](劉翔平,1996)。由此可見,這22%、17%的學生,面對被欺凌者的欺凌特征時,只有其程度較為嚴重,或者說發生次數較多次而構成了不同尋常性,才容易聯想到被欺凌者需要幫助。這體現了中小學生對情境的觀察仍處于模糊階段。在這一階段中,選擇默默觀戰的學生,很有可能是線索模糊而引起的。

第二階段:當中小學生們意識到了這一事件為校園欺凌事件時,就會考慮自己是否有義務會有責任去幫助他人。對12-13題進行數據分析,針對有過旁觀者經歷的中小學生來說,有6.29%的學生會選擇當欺凌的跟隨者,有41.26%的學生會選擇當被欺凌的保護者,有49.65%的學生會選擇當默默旁觀者,以上三者都有過的人數有18.88%。在對14題進行數據分析可以發現,選擇當欺凌的跟隨者、被欺凌的保護者、默默旁觀者、認為以上三者都有可能的人數比例分別為3.07%、55.9%、39.62%、19.1%。在情境模擬題的24題中,選擇起哄,幫助李四欺凌張三的人數比例為2.83%;選擇上前制止的人數比例為56.37%;選擇默默旁觀的人數比例為 26.89%。在面臨第二階段時,是已經意識到此時自己身邊存在了校園欺凌事件,而上述的數據分析即為被調查中小學生處于第二階段的行為選擇。

行為選擇依賴于動機。動機一詞意思是“趨向于”,是對人的行為的激發、維持和指引。同時,動機是在需要的基礎上產生,當人的某種需要沒有得到滿足時,它會推動人去尋找滿足需要的對象,從而產生活動的動機。

對于旁觀者群體中欺凌者的跟隨者而言,其需求的是“攻擊”的需要。根據默里關于人類基本需要中對攻擊的描述可以看出,這類人為滿足攻擊的需要會傷害其他人。同時,通過數據篩選的方式,篩選出在24題里面選擇成為幫助欺凌者欺凌的人,分析他們的答題情況,發現他們在選擇對起哄和幫助李四欺凌張三的態度時,有50%的人認為這一行為很有趣;而對于積極上前制止欺凌行為的人的態度,有58.33%的人認為這種行為是愛出風頭的表現。可看出,他們在第二階段的道德價值內化層面比較低,并不認為自己應當承擔責任,所以他們積極作為的可能性較低,相反,他們大概率會在最后的行為選擇上選擇成為欺凌者的跟隨者或默默旁觀者。

在第二階段中,對于旁觀者中默默觀戰者的行為選擇可以用旁觀者效應的責任擴散進行分析。在選擇默默旁觀的人數足夠多的情況下,當自身處于大多數人都選擇靜觀其變的情況時,一些中小學生會下意識地將自己所應當承當的責任分散,認為別人不幫助,我就不用湊這個熱鬧了。群體對個人的影響十分大,個人會在建立社會關系中盡量避免自己不合群行為。在馬斯洛需求層次理論中,歸屬需要是人們基本需要的第三層需要。人們都會下意識尋求歸屬需要,當不合群行為發生時,易造成歸屬需要得不到滿足。在此基礎上,一些中小學生在周圍人都沒有積極作為的情況下,為避免不合群,便會在第二階段時選擇不認為自身有義務承擔。

第三階段:同樣是運用篩選的方式,篩選出24題里選擇成為默默觀戰者的學生。分析他們對于起哄和幫助李四欺凌張三的態度時可以發現,有92.98%的學生認為這一行為是讓人厭惡的;分析他們對上前制止欺凌行為的人的態度時,有68.42%的學生認為這一行為是讓人敬佩的,有14.04%的人表示遺憾,體現他們對于積極作為的同學的態度以贊同為主。結果表明,這些學生道德價值內化程度較高。在第25題“你是否認為旁觀者有義務向學校告知自己看到的學生欺凌行為”的回答中,選擇了認為是義務的默默觀戰者有91.23%,說明大多數學生也意識到積極作為是有必要的。那么,已然處于決策模型的第三階段的中小學生,便會開始思考其行為選擇所帶來的后果。在第25題“若你選擇默默旁觀,那么你是否有過想沖上去幫忙的沖動”中,有82.14%的默默觀戰者選擇了“是”。對于大多數默默觀戰者的中小學生而言,他們身上有一定的道德需要,但倘若道德需要的實現和個人其他需要相沖突,即認為選擇幫助這一行為的弊端遠遠超過其帶來的道德滿足感時,他便會選擇“避免傷害”這一需求,同時為緩解道德需要未實現帶來的焦慮,有的時候還會進入防御防衛的階段,即為自身的行為選擇給出解釋和借口。當在權衡利弊的第三階段認定了弊大于利時,則上前幫助受欺凌者的動機會下降,很大幾率的行為選擇會選擇成為默默觀戰者。

根據模型可知,當中小學生在權衡選擇認為道德力量遠遠超過其他利益的得失時,便會進入道德規范激活階段,從而形成助人行為。但當道德規范未被激活時,即認為實施道德所獲得的收益遠比利益的損失大,從而不會在校園欺凌里積極作為。而促進道德規范能激活的主要因素是同理心程度與內心沖突程度。

同理心(英語:empathy)稱作同感心、共情,是一種將自己置于他人的位置、并能夠理解或感受他人在其框架內所經歷的事物的能力,對同理心的使用又稱“將心比心”或“感同身受”。同理心指能夠站在對方立場設身處地思考、于人際交往過程中能夠體會他人的情緒和想法、理解他人的立場和感受,并站在他人的角度思考和處理問題。所以,同理心強的人,相比于常人而言,會對別人的情緒狀態更加敏感。同理心的主要類型有情感同理心與認知同理心,其中,情感同理心由同理關注(Empathic concern)和個人苦楚(Personal distress)兩種程度組成。同理關注指的是對他人的痛苦展現同理和同情;個人苦楚指的是自我中心的感受到對他人的痛苦、不適與焦慮。那么共情能力強的中小學生,同理關注和個人苦楚程度較高,在面對欺凌行為時,會對被欺凌者的痛苦感同身受,而只有將他人痛苦減少時,自己的焦慮感才能下降。

愁苦是與同理心相關的其中一個情緒因子。愁苦同理(Empathic distress)是感受到另一個人的痛苦,這種感覺可以轉化為憤怒同理、不公正的感覺或內疚感。這些情緒可以被視為親社會情緒,有些人則認為可以視為道德行為的動機。當中小學生面對校園欺凌事件時以愁苦情緒占主導時,就會有不幫助別人就會引起緊張和內心沖突的感覺,在這種情況下,旁觀者群體選擇成為被欺凌的保護者的幾率會加大。

由此可見,同理心是激活道德規范的重要因素,一些同理心程度十分強的中小學生,甚至會將助人變成習慣。當看到有需要幫助時,只想著順利幫助他人,緩解實現道德規范的需求。

四、理性客觀的態度看待默默觀戰者

研究在上文著重分析了旁觀者群體的行為選擇,事實上,不論是實際情況上還是調查問卷中顯示的結果,旁觀者群體中的默默觀戰者都是一個不可忽視的存在。基于此,以下著重闡述旁觀者群體中的默默觀戰者。

(一)默默觀戰者消極作為的道德思考

本調查在上述的旁觀者行為選擇模型中,分析了激發道德規范的主要條件—即同理心能力的高低。但在默默觀戰者行為選擇的背后,同理心程度還不夠高僅僅為其中一項因素,本研究根據調查報告,從道德層面的其他方面對旁觀者消極行為進行批判。

道德勇氣缺乏。調查報告顯示:在選擇默默旁觀的學生中,有73.69%的學生表示有上前幫忙的沖動,可以認為事實上他們已經有了要保護被欺凌者的意識,能在該情況下認清是非,但由于種種因素他們最終沒有成功由默默觀戰者轉變為保護者。例如:本調查的調查數據顯示,38.09%的學生認為自己膽小,而且沒有那個能力去幫助被欺凌的同學;27.38%的學生害怕自己和受欺凌者一樣被打;34.52%的學生害怕事后遭報復。分析研究得出,旁觀者在面臨理想選擇和實際選擇時存在著矛盾,呈現出知行不一。在被調查427名學生里面,有137名學生是曾經的旁觀者群體,這部分群體在以往的校園欺凌中作為默默旁觀者的比例要超過于作為保護者。而當給定一個假設情景讓學生進行選擇,作為保護者的比例則要超過作為默默觀戰者。這種知行不一的表現,常常體現為學生道德認知水平與其道德勇氣的不匹配,導致實際行動和理想行動發生矛盾。歸其原因,是道德勇氣的缺乏,旁觀者在付諸道德行動時往往巨大的道德勇氣和道德意志去支撐。而相關調查顯示,道德勇氣高的學生,在面臨校園欺凌時充當保護者的概率往往越高。反之,道德勇氣低的學生,在面臨校園欺凌時盡管道德認知水平高和道德責任感強往往因為缺乏勇氣和意志無法實現由默默觀戰者轉變為保護者。

道德情感淡漠。道德情感淡漠常常表現為共情能力低,對周圍事物呈現“事不關己,高高掛起”的態度。默默觀戰者在面臨校園欺凌時不作為或消極作為,對受欺凌者沒有及時提供幫助,是道德情感淡漠的表現。調查報告顯示:學生看到校園欺凌發生時的反應,選擇默默旁觀、拿起手機拍照、起哄,幫助欺凌者欺凌受欺凌者的學生人數占比44%,同選擇保護受欺凌者的學生人數占比基本持平,表明道德情感淡漠在旁觀者群體中是一種較為普遍的現象。而在這部分群體中,默默觀戰者占比最大,在道德情感淡漠現象中占主導地位。

道德責任感低。道德責任是主觀與客觀的統一[ 4 ](曹鳳月,2007)。客觀上體現為特定倫理關系中的職責和任務,主觀上體現為責任、責任感。在校園欺凌事件中,旁觀者群體承擔著一部分制止欺凌者的侵害行為和保護受欺凌者的責任。顯然默默觀戰者在校園欺凌中表現出道德責任感低,沒有承擔應盡的責任。

然而,校園欺凌下的默默觀戰者不同于社會上的旁觀者,盡管默默觀戰者在校園欺凌中有多種道德行為失范的表現,其主體的特殊性是不容忽視的。拋開道德層面,從主體角度出發,中小學生校園欺凌下的默默觀戰者的學生身份決定了其自身能力的限制和道德文化修養的可塑性。“見惡不為”的行為可能是一種主動的責任推卸,也可能是一種無意識的道德麻木。所以本研究更致力于尋找默默觀戰者消極作為背后的原因。

(二)多元角度辨析默默觀戰者的作為

個體水平有限。校園欺凌下的默默觀戰者多為學生,尚在接受教育階段,并沒有接受過太多關于如何制止欺凌行為的訓練,在面臨校園欺凌往往手足無措。盡管在欺凌行為發生時,出于已有的道德認知,默默觀戰者能夠明辨是非,意識到自己應該挺身而出,但往往因為其自身能力的不足最終選擇沉默。

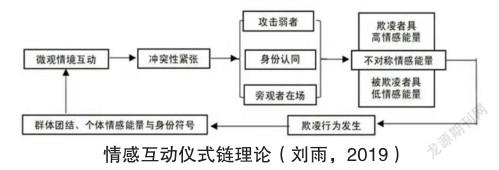

在尋找默默觀戰者消極作為背后的原因時,本研究除了運用上文所設計的旁觀者行為選擇模型進行分析,同時,也運用情感互動儀式鏈理論視角下對默默觀戰者行為進行探究。

情感互動儀式鏈理論[ 5 ](劉雨,2019)認為校園欺凌之所以發生是因為不對稱情感能量的產生。欺凌者具有高的情感能量,主要表現為熱情、主動、自豪感;受欺凌者具有低的情感能量,主要表現為:羞恥、自卑、逃避。欺凌者能夠在校園欺凌中以高的情感能量不斷削弱受欺凌者的情感能量,使得校園欺凌在情感互動儀式中不斷陷入惡性循環。而同樣的,情感互動儀式鏈理論認為默默觀戰者之所以不制止欺凌行為,是因為其處在微觀情境中的邊緣領域,缺乏保護受欺凌者必要的情感能量。

群體規范機制的影響。群體規范認為當個體有較高的群體歸屬感并與群體保持高度的一致性時,他才容易被群體接納。而當個體自身無法堅定地選擇立場時,也往往會因為從眾心理選擇和集體保持高度一致。在校園欺凌事件中,當周圍的大多數人都選擇沉默時,盡管個體認為其應當站出來制止欺凌行為,也會因為害怕被群體“異化”,最終選擇沉默。

(三)人文關懷

不可否認的是,默默觀戰者在一定程度上會使校園欺凌事態走向惡化,社會上對默默觀戰者多做貶斥,認為其“事不關己高高掛起”或“道德冷漠”。但本研究認為,默默觀戰者的消極作為雖在一定程度上體現了道德內化還不足,但并不意味著選擇消極作為即不道德。強行給默默觀戰者套上“不道德”的枷鎖往往會使其陷入“自我不道德”的愧疚和道德認知混亂中。一直以來社會上對默默觀戰者消極的輿論導向占了主導地位,給默默觀戰者以沉重的心理負擔。事實上,從某種角度上來看,他們也是校園欺凌的受害者,在其旁觀校園欺凌事件中看到的惡劣的侮辱行為和暴力行為也會對其身心造成傷害。本研究希望把話語權重新交付到默默觀戰者手中,對其角色選擇和行為選擇給予寬容和理解。結合實際情況,在《對旁觀者是否道德的多元話語分析》一文中,其調查者通過線下采訪的方式,明確展示了不同群體對于校園欺凌中的旁觀者的評價[ 6 ](張生琴,2016)。該文顯示,只有9.5%的學生贊同或非常贊同旁觀者是道德敗壞,而相應地,有35.9%的學生不贊同或非常不贊同用道德的敗壞去評價校園暴力的旁觀者。同時,本調查的調查報告中顯示,有41.51%的學生認為選擇旁觀而不積極作為不是一種不道德的現象。基于校園欺凌旁觀者的主體大多數是學生,本研究本著人文主義關懷精神,最大程度尊重他們的話語權。但從道德層面出發,其造成的社會輿論壓力和道德風氣的下降也應予以批評。只有以客觀的態度去正視默默觀戰者這一群體,才能使其成為防治校園欺凌的積極力量。

(四)對策與建議

問卷的最后一項調查內容著眼于當前社會上比較認可且行之有效的多種措施,來觀察被調查者對措施的認可度。據調查報告顯示:學生對所列措施的認可度普遍較高,基于此,本研究將從多個角度提供促使默默觀戰者積極作為的對策與建議。

以家庭為切入點。家庭是教育孩子最初的場所,孩子的人格培養和道德觀念離不開家庭的熏陶。家長在做好道德模范榜樣的同時,對孩子的道德教育也要注重理論和實踐結合。如在日常生活中教會孩子正確處理突發事件,在判斷他人確實需要援助時教導他們如何幫助他人,進而引導孩子在遇到校園欺凌時如何正確制止欺凌行為。同時,家長要積極關注孩子的德育發展,在發現其道德失范行為時應及時糾正。家長要同社區和學校加強聯系,共同引導孩子生理、心理健康發展,促進孩子對自我、他人的道德責任感,約束道德失范行為。

以社區為切入點。社區要建立一套校園欺凌預警機制,作為連接學校與家庭之間的樞紐,讓學生在不知如何獲取家庭和學校幫助的時候給學生提供指導。社區服務工作要重點關注周邊學校所發生的校園欺凌行為,及時介入,對欺凌者進行道德教育和懲罰,對受欺凌者要進行安撫,關注其身體狀態和心理狀態。而對于旁觀者,社區服務工作者要鼓勵和引導學生在面臨校園欺凌時,及時向社區報告,在無法進行直接的制止行為時向社區撥打舉報熱線,社區要對這部分積極作為的旁觀者進行獎勵,驅動更多默默觀戰者向保護者角色轉變。

由于欺凌行為多發生在學校,本研究重點以學校為切入點。首先,德育教育為重中之重。學校的職能并不僅僅只是提高學生的文化素質和水平,還應該承擔起塑造學生正確的道德觀和價值觀的責任。默默觀戰者的消極作為一定程度上體現了他們的道德內化不足。青少年經過長年的教育,對道德規范的認知都有了一定的判斷力,但多項研究表明,一些中小學生在具備了道德認知水平后,能自覺按照心中的道德標準去行動的驅動力較小(劉翔平,1996),僅停留在理論階段。在實際情況發生時,他們會以各種理由逃避實施。探其原因,是德育水平的落后。學校進行德育教育的最終目的是實現道德的內化,這就需要學校明確以“生命的尊嚴”“人格的尊重”為根本,培養學生的同理心與共情能力,讓學生在校園欺凌發生時形成制止欺凌行為的條件反射。其次,德育教育應當普遍推廣,確保學校內的中小學生都能夠內化于心,外化于行。根據最后一題的數據,認為“身邊人大部分都對欺凌事件很生氣,并在你站出去的時候積極幫助你”會使旁觀者積極作為的人數比例占比81.58%。這體現了從眾對中小學生行為的影響。從眾行為是忠于集體的表現,倘若身邊的人都產生了助人的心理,默默觀戰者積極作為的概率會變大。這就要求學校在進行德育教育的時候,應當盡可能關注每一個人的德育水平。在方法層面上,學校的德育教育方式應從純理論轉變為理論與實踐相結合,這更有助于道德內化。例如:學校應當多開展以班級為單位的心理情景劇,模擬校園欺凌現象發生,讓學生們在模擬情境下不斷培養自身助人的行為能力,以增加在真實情境下助人的驅動力;又或者,學校可安排較多的課內實踐,鼓勵學生們通過積極查閱資料等形式去擴展自身的道德水平,了解什么是校園欺凌。同時,老師在班會課上可以結合中小學生們喜聞樂見的影視、網絡案例等方式,向學生們科普一定的是非觀,提高學生們的道德認知感。學校不能使德育教育只單純地處于課堂教學的表面化水平,這樣會讓學生感到德育課程空乏且無味,導致其自主遠離道德教育[ 7 ](王麗榮、孟靜,2018)。

其次,學校應當設立專門處理校園欺凌的機構。在實際生活里,由于老師課業的繁重,加上一些教課老師并非校園欺凌的專門研究者,并不能很好地處理好校園欺凌事件,這讓一些想尋求老師、父母幫助的學生們覺得他們可依靠的對象并不可靠。而這一存在的問題也會讓一些默默觀戰者產生不安感,認為倘若自己選擇幫助后,自己在遭受到報復和欺凌時,會沒有值得依靠的群體。這份不安感也是讓其選擇默默觀戰的因素之一。而通過建立專門處理校園欺凌的機構,為處于弱勢和能力不足但想去幫助他人的中小學生提供安全保障,減輕默默觀戰者的不安感,使其有勇氣去制止校園欺凌行為,保障學生在積極作為的同時自身生命安全和各項權益不受侵犯。同時,通過專門的機構定期對學生進行系統的訓練和方法上的指導,也有助于學生以更加恰當的方式制止欺凌行為。

再者,學校管理層應當重視每一起校園欺凌事件下的參與群體,并對參與欺凌的人實施校園公示和通報批評的方式;同時,對于情況嚴重的,可以與社區協調予以公示。而對于在校園欺凌中積極作為的,學校也應當給予獎勵。通過完善學校的獎懲措施,使校園內形成良性循環。

最后,學校可以在學生群體中積極開展形式多樣、行之有效的活動,培養學生更好地認識個人、他人、集體之間的關系,通過打造“熟人社會”的方式增加學生之間的交往程度[8](宋雁慧,2014)。在旁觀者行為選擇模型的第二階段,當中小學生發現被欺凌者是與自己為敵對關系時,有較大可能性不會產生自己有上前幫助的責任感。而提薩克(Tisak)1996年的研究發現,當自己的家庭成員被卷入暴力及潛在暴力時,比朋友或其他熟人被卷入時,青少年旁觀者更可能進行干預。

五、結語

本研究期望通過對中小學生校園欺凌下的旁觀者群體進行剖析,能使更多的人進一步了解這一群體。本研究通過對默默觀戰者的行為分析,進而促進默默觀戰者向保護者角色進行轉變,并且鼓勵學校、家庭、社區等多方參與,形成一個多角色、多渠道的網絡,幫助更多的默默觀戰者積極作為,減輕他們的顧慮,在面對校園欺凌時承擔保護受欺凌者的責任。通過這一行為和角色的轉變,減少校園欺凌事件的發生,凈化校園環境,為學生創造一個良好的學習氛圍。

【參?考?文?獻】

[1]宋雁慧.關于校園暴力旁觀者的研究綜述[J].中國青年研究,2014,000(003):94-98.

[2]劉靜.校園欺凌現象中旁觀者研究[D].上海師范大學,2017.

[3]劉翔平.旁觀者效應的道德決策模型[N].師范大學學報(社會科學版),1996,第4期.

[4]曹鳳月.解讀“道德責任”[J].道德與文明,2007(02):84-87.

[5]劉雨.情感互動儀式鏈理論視角下校園欺凌的生成機制與治理 [J].信陽師范學院學報(哲學社會科學),2019,039(006):65-69.

[6]張生琴.對旁觀者是否道德的多元話語分析[D].中國青年政治學院,2016.

[7]王麗榮,孟靜.未成年人校園暴力犯罪預防的德育理念——以日本創價學園德育思維為借鑒[J].高教探索,2018(12):73-77.

[8]宋雁慧.關注校園暴力的旁觀者[J].當代教育論壇,2014(03):24-29.

(責任編輯:姜秀靚)