“空氣中氧氣的含量”的探究性學習與實踐

吳金蓮

摘要:以空氣為探究情境,開展“空氣中氧氣的含量”的教學,學生完成“證明空氣的存在…‘對拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗課堂探究~實驗室探討測定空氣中氧氣的含量”等三個探究任務,運用實驗探究的方法,解決真實的化學問題,培養了學生證據推理與模型認知,科學探究與創新能力等化學核心素養。

關鍵詞:空氣;項目化學習;科學探究

文章編號:1008-0546( 2022 )llx-0015-04

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2022.llx.004

探究性學習是一種以學生為中心的教學和學習方法。教師結合學生的實際情況,通過驅動性問題組織并展開教學活動,學生在活動中通過相互合作解決問題,最終呈現、展示問題解決的成果。…

一、內容主題分析

《義務教育化學課程標準(2011年版)》指出:化學是一門以實驗為基礎的學科,在教學中創設以實驗為主的科學探究活動,有助于激發學生對科學的興趣,引導學生在觀察、實驗和交流討論中學習化學知識,提高學生的科學探究能力。[2]科學探究能力包括:學習能力、實踐能力和創新能力。現在的課堂已經從知識為中心走向能力為中心,課堂上不再是將課本實驗重復做一遍,讓學生機械地記憶概念。而是通過教學,讓學生在學習中獲取數據、運用科學推理分析數據并生成概念的理解能力,在實踐中根據實際問題設計實驗方案、實施實驗方案,并通過反思改進方案、提出新問題的能力,逐步培養科學探究能力。

空氣對學生來講并不陌生,在小學科學的學習中,學生已經知道了空氣的組成,基于學生對空氣的已有認知,設計“空氣中氧氣的含量”探究性學習,有利于學生系統地、全面地、更深層次地認識空氣,又能在探究過程中培養學生的學習能力、實踐能力和創新能力,激發學生學習化學的興趣,讓學生感受到化學與生活緊密聯系在一起,為后續化學學習打下良好的基礎。

空氣在生活中無處不在,但空氣看不見摸不著,如何證明空氣的存在?本節課以“喝完飲料的空瓶還剩什么?”引入,展開對空氣的探究,接著討論空氣中有哪些成分?如何測定空氣中氧氣的含量?通過閱讀拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗,由小組討論總結出拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗原理。實驗室中如何測定空氣中氧氣的含量呢?以一系列問題為驅動,引導學生進行探究性學習。問題由簡到難,層層深入,引導學生一步步進行探究。在實驗探究、解決問題的過程中,激發學生學習的內在動力,從而培養學生的科學探究能力。

二、教學目標

1.學生自己動手設計實驗證明空氣的存在,增加對空氣的認識。

2.閱讀拉瓦錫測定空氣中氧氣含量實驗,知道拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗原理。了解科學探究的一般思路,培養實驗動手能力、實驗觀察能力和批判質疑的能力。

3.小組合作完成“測定空氣中氧氣含量”的實驗,準確規范地進行裝置的連接、裝置氣密性檢查、藥品的取用、藥品加熱等基本實驗操作。

設定以上教學目標,有利于將學生帶領到化學世界中,對身邊的物質進行探究。實驗室測定空氣中氧氣的含量是借助拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗原理,但實驗的裝置和藥品還可以繼續優化,從而培養學生的邏輯推理和信息處理能力,提升學生實驗操作能力和科學探究能力,形成勇于探索的科學精神和依靠證據進行科學推理的化學學科素養。

三、探究任務及教學流程

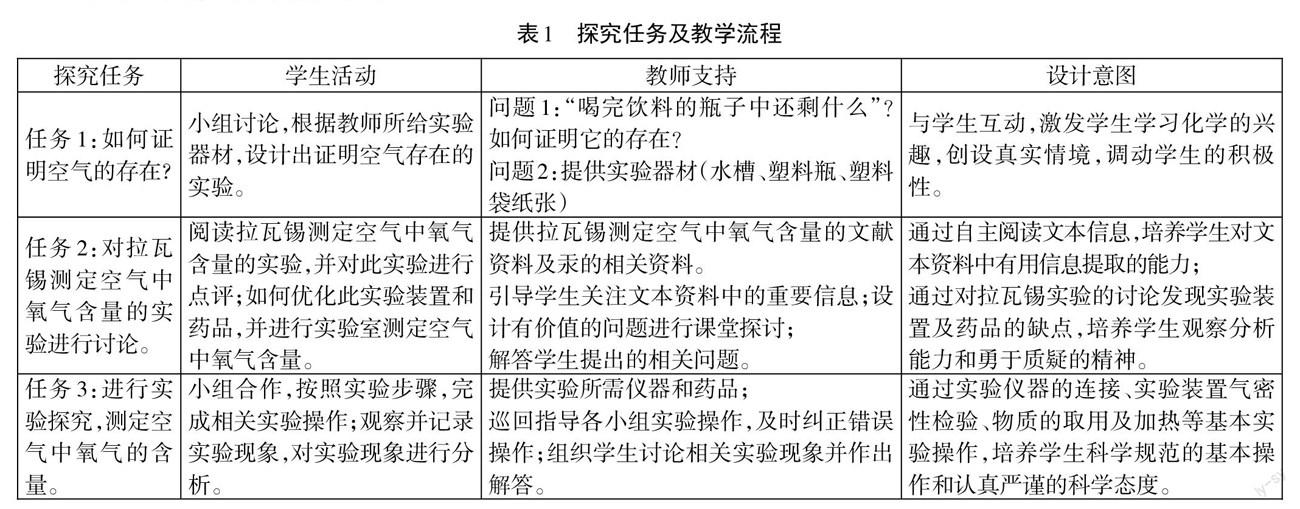

表1是探究任務及教學流程。

四、實施過程

任務一:如何證明空氣的存在?

[情境]展示一個空的飲料瓶。問:空的飲料瓶中還剩什么?

[學生]空氣。

[過渡]生活中還有什么方法來證明空氣的存在?能用簡單的實驗或列舉實例來證明空氣的存在?

[小組實驗]實驗儀器:水槽、塑料瓶、塑料袋、扇子。

實驗1:將一個壓扁的塑料袋打開,再將袋口封住,用雙手擠壓塑料袋,有壓力,因為塑料袋里充滿空氣。

實驗2:用扇子朝臉扇,感覺有風,就是因為空氣的存在。

實驗3:空的塑料瓶向水中擠,會有很多氣泡產生,松手后,瓶中出現水柱,因為空氣的存在。

[結論]空氣是客觀真實存在的。

[提問]空氣中有哪些物質呢?

[學生]氧氣、氮氣、二氧化碳、水蒸氣等。

[過渡]在某些情況下,僅僅知道空氣中有哪些物質是不夠的,還需要知道空氣中某些氣體的含量,比如氧氣的含量。那么我們怎么測定空氣中氧氣的含量呢?閱讀課本資料。

任務二:探討拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗

[小組合作歸納]拉瓦錫測定空氣中氧氣含量的實驗原理:在密閉容器里,用汞和空氣中氧氣反應生成固態的氧化汞,使容器內強壓強減小,在大氣壓的作用下,液體進入容器中的體積,就是空氣中氧氣的體積。

[提問]實驗室測定空氣中氧氣的含量,能否直接用拉瓦錫的這套實驗裝置?為什么?

[小組合作歸納]1.拉瓦錫做這個實驗的時間太長了,用了12天;2.這個裝置太大,使用不方便;3.汞有毒性,會使人中毒。

任務三:實驗探究測定空氣中氧氣的含量

[問題]實驗室中測定空氣中氧氣的含量,反應物的選擇應考慮哪些方面?

[學生]1.在空氣中能燃燒,能在短時間內能得到實驗結論;2.只能和氧氣反應,生成物為固體。

[教師]蠟燭、木炭和硫在空氣中都能燃燒,能否用這些物質作為測定空氣中氧氣含量的反應物?為什么?

[學生]不能,蠟燭和木炭燃燒消耗了氧氣,但是生成了二氧化碳氣體,硫燃燒消耗了氧氣但是生成了二氧化硫氣體。生成物都是氣體,不是固體,無法準確測定出反應前后的壓強變化。

[教師]能否用鐵絲呢?

[學生]不能,因為鐵絲在空氣中無法燃燒。

[過渡]汞不能作為反應物,目前學到的能與氧氣反應的物質也不能作為反應物。其實早在拉瓦錫用汞測出空氣中氧氣的含量之前,他曾做過白磷燃燒的實驗,得出結論:空氣中只有五分之一的氣體具有助燃性,他當時稱之為“有用的空氣”。但由于白磷的著火點比較低,容易自燃,所以我們課本用紅磷代替白磷,紅磷在空氣中燃燒的產物與白磷燃燒的產物相同,且紅磷的著火點比較高,不易自燃。

[教師]現在反應物確定了,那么實驗裝置又該如何選擇?

[學生1]選擇集氣瓶收集空氣,取紅磷在集氣瓶中燃燒,塞上橡膠塞(見圖1)。

[教師]針對圖1裝置進行討論,如何點燃紅磷?

[學生2]集氣瓶不能加熱,將橡膠塞換成帶有燃燒匙的單孔橡膠塞,紅磷放在燃燒匙內,將燃燒匙在酒精燈火焰上點燃,迅速插上橡膠塞(見圖2)。

[教師]改進之后的裝置解決了點燃紅磷的問題,紅磷燃燒消耗了瓶內的氧氣,壓強減小,怎么才能判斷出壓強減小呢?

[學生]仿照拉瓦錫的實驗裝置,在圖2的基礎上,將帶燃燒匙的單孔橡膠塞換成帶燃燒匙和玻璃導管的雙孔橡膠塞,并將玻璃管與膠皮管連接,導管的一端浸沒在盛有水的燒杯中(見圖3)。實驗時瓶內壓強減小,外界大氣壓不變,在大氣壓的作用下,燒杯內的水進入集氣瓶內,進入的水的體積就是消耗的氧氣的體積。

[過渡]紅磷燃燒消耗的氧氣是一定量的,進入瓶中水的體積也是一定量的,為了能快速準確判斷進入瓶中水的體積,我們需要在集氣瓶上做記號,將瓶分成五等份。圖3裝置雖然是密閉裝置,但在紅磷燃燒的過程中,會有空氣從導管口處向外逸散.所以在膠皮管處夾上彈簧夾(見圖4)。

[教師]整個實驗裝置選好了,接下來該如何做實驗?

[小組討論]1.檢查裝置的氣密性;2.將集氣瓶做五等份記號;3.彈簧夾夾緊膠皮管;4.在燃燒匙內放入足量的紅磷;5.點燃紅磷后,伸入瓶中并立即塞緊塞子;6.待冷卻后,打開彈簧夾。

[學生]小組合作完成紅磷燃燒測定空氣中氧氣含量的實驗(見表2)。提供的儀器:集氣瓶、雙孑L橡膠塞、單孔橡膠塞、橡膠塞、燃燒匙、酒精燈、玻璃管、膠皮管、彈簧夾、燒杯。

[教師]實驗過程中,發現有的小組出現了橡膠塞彈出的情況,這是為什么?

[學生]因為紅磷燃燒產生大量的熱,使瓶內壓強增大,導致瓶塞被彈出。

[教師]為了防止出現橡膠塞被彈出的現象,我們在檢查完裝置的氣密性之后,在集氣瓶內預先放少量的水。教師按照課本的實驗進行演示。

[教師]我們發現水在這個實驗中出現了兩次,集氣瓶中有水,燒杯內有水,這兩處的水的作用相同嗎?

[學生]不同,集氣瓶中的水是降溫作用,燒杯內的水是測定空氣中氧氣的體積。

[教師]集氣瓶中的水還有一個作用:可以吸收生成物五氧化二磷,減少空氣污染,以后的實驗中我們要盡量做到綠色化學,減少污染。

[教師]小組實驗的時候,老師也發現有的小組,進入瓶中的水的體積沒有達到五分之一,有的小組進入瓶中的水的體積大于五分之一,為什么會出現這樣的情況呢?

[學生1]小于五分之一:①裝置氣密性不好;②紅磷不過量;③未冷卻至室溫就打開止水夾。

[學生2]大于五分之一:①彈簧夾沒有夾緊;②點燃紅磷后沒有立即塞入塞子。

五、教學反思

本節課從學生熟悉的空氣著手設計探究性學習,讓學生在探究任務活動中,對空氣定性認識到定量認識。定量分析是學生通過探究任務一步步完成,而不是直接告訴學生答案。學生是探究活動的主體,教師在整個探究活動中起主導作用,本節課是初中化學定量探究的第一課,實驗裝置的選擇需要教師提出問題,一步步引導學生解決問題,并參與學生的探究活動,與學生討論實驗方案,并驗證實驗方案。從而培養學生的實驗分析能力。師生活動為學生的思考留下時間,也將探究學習中合作、創新的基本理念得到充分地展現。

參考文獻

[1] 胡紅杏,項目式學習:培養學生核心素養的課堂教學活動[J].蘭州大學學報,2017(6):165-172.

[2] 中華人民共和國教育部,義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.