舞蹈教學中的技術技巧訓練之探討

〔關鍵詞〕舞蹈教學;技術技巧;訓練;旋轉;翻身

著名舞蹈理論家吳曉邦在《新舞蹈藝術論》中指出:“舞蹈是一種人體動作的藝術”,它是通過人體的四肢來展示人物形象,詮釋人物的思想情感。

在舞蹈教學訓練中,首先是塑造舞蹈者正確的形態;解決其身體各部位的柔韌性;提高肢體跳躍、旋轉和翻身的各項技術技巧能力;通過培養其樂感,熟練運用各類舞蹈韻律、風格,提升身體的表現力,為塑造舞蹈中生動的人物形象,打下堅實的基礎。

一、舞蹈技術技巧的作用

舞蹈技術技巧是舞蹈訓練中重要的環節,能塑造舞蹈作品中人物形象,從而加強情感的宣泄和烘托場面氛圍。而漂亮精彩的技術技巧不僅能給人的視覺帶來沖擊和享受,還能讓舞蹈動作更富有張力和震撼力。既可以抒發情感,又能增強舞蹈人物形象的刻畫及表現力,同時豐富舞蹈的藝術性,又體現其獨特性,更能展現舞蹈的魅力。

舞蹈技術技巧的作用可從以下幾個方面進行探討:

(一)舞蹈技術技巧的強化可以提升舞蹈作品的精彩性,使其更具觀賞價值。技術技巧的合理使用,可以讓舞者的情感宣泄到極致,調動觀眾的情緒,為舞者表演所感動,提高舞蹈表演的藝術效果,對舞蹈作品進行更完美的演繹。此外,舞蹈技術技巧的強化對舞者的舞臺技能提升起到積極促進作用。

(二)通過舞蹈技術技巧的練習,起到解放身體,實現肢體靈活的目的。既可以解決身體各個部位的軟開度,形成挺拔矯健的肢體;又可通過彈跳、旋轉、翻騰等動作練習,增強舞者身體的控制力、爆發力和速度。為塑造各種人物形象提供了必備條件,完美展示舞蹈藝術的魅力。

(三)舞蹈技術技巧不僅需要身體外部動作和內在意識協調配合,而且還注重手、眼、身、法、步的完美配合。優秀的舞蹈作品離不開舞蹈技術技巧的有力結合,只有熟練地掌握舞蹈的技術技巧,才能將作品演繹得淋漓盡致,更具有新意。

(四)在舞蹈技術技巧的練習中,融入高難度技巧,是具有較強的專業性的表現。因為舞蹈技巧既是表現手段,又是目的。

二、舞蹈技術技巧基礎訓練部分

(一)基礎訓練包括上肢訓練和下肢訓練

上肢訓練分為頭、肩、胸、腰的練習:

1. 頭:前、后、左、右擺動和轉動等。

2. 肩:壓肩、拉肩、甩肩、吊肩等。

3. 胸:含胸、展胸、仰胸等。

4. 腰:下腰、吊腰、甩腰、波浪腰等。

下肢訓練分為腳腕、膝蓋、胯、腿的練習:

1. 腳腕:勾、繃、外開、內關等。

2. 膝蓋:吸伸、開、關等。

3. 胯:壓胯、耗胯、踩胯、扳胯等。

4. 腿:壓腿、扳腿、踢腿、耗腿、控腿、橫叉、豎叉等。

(二)訓練要求

解決身體各關節、各部位的軟開度、柔韌性及力量。通過練習,達到解放身體的目的,同時為把桿和中間的訓練做好最重要的準備。

三、舞蹈技術技巧的內容

戲曲的基本功也稱“毯子功”,是解決戲曲演員基礎功夫的技術技巧課程,也是專業舞蹈院校的必修課,包括翻、騰、撲、跌、滾、摔等各項技藝,主要分為跳躍、旋轉、翻身、翻騰、地面五個方面。雖然授課內容和授課方式不斷發展和變化,但“毯子功”始終是主要的訓練之一,而且借鑒了體操、武術、雜技及西方現代舞的基本技巧和訓練方式。

在舞蹈訓練中,通過舞蹈技術技巧的運用,塑造深刻的舞蹈形象,也是舞蹈重要的表現手段之一。舞蹈技術技巧首先需要解決身體最基本的軟度、力度、能力等訓練,包括各類跳、轉、翻及雙人的托舉等訓練內容。舞蹈技術技巧能全面展示技術的藝術表現力,其完成的好壞,由動作的數量、難度、流暢協調及技術的復合性與個性化來決定。舞蹈表演離不開技巧,舞蹈技巧的融入能體現出演員強烈的情感爆發,能全面提高演員的舞蹈水平。

這里從毯技的技巧來討論:

(一)毯技的墊上技巧大致分為:前后滾翻、屈體后滾翻、前后搶臉、單肩后滾翻成單腿跪撐(另腿后舉)、側滾翻、側空翻、頭手倒立、魚躍前滾翻、后滾翻經手倒立成站立、雙人滾毛、肘絲翻身頭手翻轉體180 度成虎撐、屈體疊肩直體疊肩、壓棗、挺身魚躍前滾翻、肘絲撲虎、倒撲虎、滾背、過包、雙從下腰、踹腿搶臂等。

(二)中間技巧:前后軟翻、側手翻、頭手翻(直體案頭)、空翻踺子、側空翻、屈體側空翻、虎跳前撲、團身后空翻、直體后空翻、后手翻接團身后空翻等。

前后滾翻是墊上技巧的基礎,倒立是側手翻、前軟翻、后軟翻的鋪墊,掌握好以上技巧,才能做好側空翻、前空翻、后空翻、扎踺子、做小翻等動作。

這里,介紹一下前滾翻的做法:

首先,雙手垂直放在大腿外側,上身直立,雙腳并攏站好;接著雙手放在墊子上半蹲,上身含胸低頭,踮腳后跟移動重心到腳掌,低頭團身向前滾動。注意先用后背著地,頭緊貼膝蓋像球形快速滾動,雙腳著地推手起身站立,完成動作要求動作連貫、一氣呵成。

下面,再著重介紹側空翻的練習。練側空翻之前,首先練習下腰、甩腰、控腰等,增強腰部力量。接著通過倒立和雙手側手翻訓練,加強手臂的力量、身體的協調和各關節的能力。最后,練習單手側空翻,體會離地騰空的感覺,掌握好側空翻的技能。

通過毯技技巧的訓練,既能增強舞者身體的柔韌性、協調性、靈活性,并進一步提高其力量、速度、爆發力和耐力,更能使舞者全面地掌握舞蹈專業知識。

四、基本功技巧部分

在舞蹈基本功技巧的訓練中,要加強訓練的科學性和規范性。著重圍繞跳躍、旋轉、翻身三大部分來進行練習。

(一)跳躍部分

舞蹈訓練中的“跳”,不是指自然彈跳,舞蹈中的彈跳是指通過人體腳部力量、速度、協調配合,由腳踝帶動小腿發力,腳背、腳尖推地離開地面騰起。跳分為小跳、中跳和大跳。在訓練中,一定注意循序漸進的教學規律和教學方法。要想跳得好,跳得高,主要是加強蹲的練習,把一位蹲、二位蹲和五位蹲作為一切跳的前奏鋪墊。在跳躍的用力方法上,注重輕快,講究發力點集中,由根到梢,松緊結合。空中停留的時間越長越好,但是落地后,一定要腳掌先著地,通過力的緩沖,平穩落地。通過科學規范的訓練,才能展現空中跳躍舞姿的準確、舒展和優美。

在跳躍中,加以創新,融入舞姿身法,把地面跳向空中跳發展。在彈跳中,出現擰、傾、展、騰等姿態,通過高低快慢對比、上下起伏對比,形成鮮明的跳躍特點,增加動作的流動性,加強跳躍動作的難度,從而提升彈跳技巧的爆發力和張力。

(二)旋轉部分

旋轉,首先要強調一個“直立”的過程,也就是要加強主力腿半腳掌的能力訓練。有立,才能轉。只有立直、立穩了,才能轉好轉穩。所以在練習時,要進行單腳推地單腳直立的重點練習。

在訓練中,立為直點,轉為動力,是旋轉訓練的重點。要把旋轉做得有質量、轉得有數量、轉得精彩,必須立直立穩。 在旋轉中,主力腿的支撐雖然很重要,但是也要與身體協調配合。要加強身體協調性“順勁”和“巧勁”的練習,旋轉完成得好壞,除了與直立重心的準確分不開,更重要的是用勁的協調,所以協調性是旋轉訓練中重要的基礎。旋轉是指人體圍繞一個直立點進行的平圓運動。高質量的旋轉技巧對舞者腿部的踝、膝、髖等肌肉能力和關節的穩定性有著較高的要求。特別是難度較大的復合型技巧,有效提升舞蹈質感與幅度,加大了舞蹈空間變化,提升舞蹈作品的表現力。

古典舞的旋轉借鑒了芭蕾的一些素材,但是還是有區別。在芭蕾訓練中,所有的旋轉都是在直立基礎上進行的,舞姿延伸而舒展。芭蕾舞旋轉包括:二位轉、四位轉、五位點轉、平轉、空轉、旁腿轉等。而古典舞的旋轉具有自己獨特的民族特點,不僅要求直立,而且需要與舞姿和身韻、身法配合,形成古典舞獨有的舞姿轉,具有流暢的美。而古典舞的旋轉,除了有直立旋轉,還有一個特點就是身體的姿態在舞姿含、仰、擰等的造型上進行旋轉或動作中呈現出螺線形的旋轉,如反掖腿轉、仰胸轉、擰轉等。以腰帶動旋轉,種類也很多,如大掖步轉、掃堂探海轉等。

古典舞的舞姿轉身法性很強,種類豐富。包括:直立轉、吸腿轉、跪轉、射燕轉、大掖步轉、跨腿轉、探海轉、揮鞭轉、抱腿轉、各類復合轉等等。在旋轉中,以重心劃分,分為單腳重心旋轉和雙腳轉。

動力、重心和舞姿,是舞蹈旋轉技巧的三個重要的部分。旋轉包括單腳重心旋轉、雙腳重轉和直立轉、舞姿轉和復合轉。古典舞旋轉,是通過舞姿的變化而形成。直立轉主要有原地轉,包括四位轉、二位轉、吸腿轉、跨腿轉、旁腿轉、揮鞭轉和射燕轉等;行進轉包括平轉、上步掖腿轉等。轉是舞蹈中非常富有表現力的技巧動作之一,其中四位轉和二位轉是基礎。

如古典舞旋轉中的舞姿轉,包括射燕轉、吸腿轉、斜探海轉、大掖步轉、后舞姿轉、跨腿轉等旋轉。舞姿轉是在一種特定舞姿的形態上完成,需要與上下身的擰、傾、仰等動作協調配合,并注重古典舞訓練中陰陽子午的配合關系,體現于欲左先右,欲前先后,走上身或留下身的發力特點,并強調舞姿的優美準確。古典舞旋轉中的舞姿轉,將舞姿與技術融合,在提高藝術作品觀賞性的同時更為旋轉技巧本身增添了情感表現,具有獨特的風格特點。

而舞姿轉中的復合轉,是單一舞姿轉與多個舞姿轉的連接,也稱為復合性技術轉,難度系數較大。復合轉中多種舞姿的變化和技術技能的連接,則是復合轉的動作特點。完成好復合轉,需要身體協調、重心準確及主力腿的有力支撐,注重質量和數量的體現。

(三)翻身部分

翻身是我們獨一無二的民族技巧,民族性強。翻身這種技巧形式充分體現了中國舞的審美特征和動作的特點,而且它和身法緊密結合。它種類豐富,變化精彩。對解放舞者的身體,有很強的訓練價值。

在翻身中,以腰為中心點,以手為線,將身體保持在傾斜的狀態進行,通過手臂完成立圓軌跡的運行。在訓練中,翻身是特別要求身體協調的一個技巧,要求上身與下身協調,尤其是胯、肩和左右臂膀的協調配合。因為上下肢的統一才能使動作流暢,動作通順。如果上下發力、用勁不準確,形成的動作將不協調、不圓潤。

“翻身”是中國古典舞技巧中最具有特點和代表性的動作。它技能性強,需要舞者全身肌肉、各關節能力的協調配合;形象性和表現力強,通過慢快探海翻身、點翻身、串翻身等翻身的不同節奏的連接運用,能展現身體的運行軌跡,抒發人物的情感起伏,達到不同的藝術效果。

“踏步翻身”“點步翻身”“串翻身”“吸腿翻身”是翻身技巧的四個基礎翻身。原地完成的翻身為點步翻身、吸腿翻身;而踏步翻身和串翻身既可以在原地完成,也可以在移動中完成;踏步翻身需要放低上身至90度完成,而點步翻身、吸腿翻身和串翻身則強調身體的提和立的180度直線立圓運動。不同的翻身動作有著不同的要求和特點,從而達到訓練身體協調的目的。

舞蹈技巧中的翻身包括踏步翻身、點步翻身、吸腿翻身、串翻身(原地和移動)、刺翻身(單手和雙手)、撩翻身、上步翻身、絞腿翻身等。

在翻身動作中復合技巧,包括點翻接吸翻、點翻接端腿翻、原地串翻接絞腿蹦子、移動串翻接絞腿蹦子等。“踏步翻身”“串翻身”為技術性訓練動作,需要在速度、數量上體現,具有技術含量較高的訓練性;如“探海翻身”“刺翻身”等是“技術性連接動作”,既有技術性,又具有身法性的動作。在藝術作品中融入不同的翻身技巧,既是情緒情感的體現,又是作品藝術性的詮釋。

五、舞蹈技巧與舞蹈表演的融合

在舞蹈表演中,技術技巧具有非常重要的作用。如何在舞蹈作品中完美運用技術技巧,成為當前舞蹈表演中的重要問題及研究的方向。舞蹈技巧的靜和動性,需要通過肢體、肌肉、關節和韌帶能力等,用跳躍、翻騰、拉長、延伸、旋轉等一系列高難度的動作,來傳達情感、體現情緒的宣泄。技術技巧具有較高的訓練價值和舞臺表演的實用價值,受到大家的高度重視。舞蹈技巧訓練有效地提高了舞者的軟度、力度、彈跳和爆發力,極大地豐富了舞蹈語匯,充分體現了藝術的表現能力。

通過不同的舞蹈作品,塑造不同的人物形象,表達不同的情感,這一切都離不開技巧的融入,體現出其重要性。在教學中,做到因材施教,將課堂上的純技巧和古典舞的韻律兩者相結合,才會達到更好的效果,體現出作品的藝術性。反之,如果舞蹈表演太過于注重技巧性的展示,而忽略了舞蹈的最本質的東西,這種表演只是雜耍,只是技術的賣弄,是空洞而沒有生命力的表現。舞蹈作品中真正的情感內涵,不僅僅是靠高難度動作來堆積而成,更是需要將技巧除去生硬的影子,化于無形之中。將舞蹈技巧和舞蹈表演完美結合,讓觀眾把舞蹈技巧,當作是動作的展示和情感的表現,真實感受到舞蹈的美麗和魅力,擁有視覺上的享受和情感上的滿足,這才是技巧和表演的完美結合,也就達到了舞蹈的最高境界。

六、舞蹈技巧在舞蹈中存在的問題

在舞蹈表演中,舞者需要具備扎實的技巧基礎,以及較強的表現力。熟練掌握技術技巧,將其充分發揮,更能使舞者的肢體表達靈活,使形象生動。

舞蹈是一門有技術的藝術門類。目前,就舞蹈技術技巧來說,在舞蹈作品中的運用還是比較成熟的。但是,還是有很多發展的空間,仍需通過不斷的探索、更廣泛的提取、更科學的運用,朝著更高的發展方向去努力。 其中,需要加強舞蹈技術技巧的合理性,增強舞蹈技術技巧的藝術性,提高舞蹈表演的流暢性和觀賞性,更能表現舞蹈技術的精彩性和震撼力。 舞蹈技術技巧訓練有較強的規律性和科學性,在實踐訓練中,應遵循循序漸進、由淺入深的教學規律和教學方法,在注重安全教學的基礎上,為教學工作的順利開展起到一定作用,能有效提升我們的教學能力。

在舞蹈教學中,需要將技術技巧進行全面而大膽的創新。通過創新可對舞者采取針對性、個性化的訓練,進一步加強舞蹈技術技巧與舞蹈作品的有機融合,提升舞蹈獨特的美感,給觀眾帶來視覺上的享受和精神上的升華。

參考文獻

①蔡秀娟:《淺談技術技巧在舞蹈作品中的運用》,《大眾文藝》 ,2010年,第21期。

②楊鷗:《舞蹈訓練》,上海:上海音樂出版社,2009年,第3期。

③郜大琨、張勇、韓國躍:《中國古典舞基訓》,杭州:浙江美術學院出版社,1990年。

④楊德偉:《淺談如何更好地在古典舞作品中運用技術技巧》,《戲劇之家》,2011年,第5期。

作者簡介鐘丹,國家二級演員,四川藝術職業學院教師,研究方向為舞蹈教育。

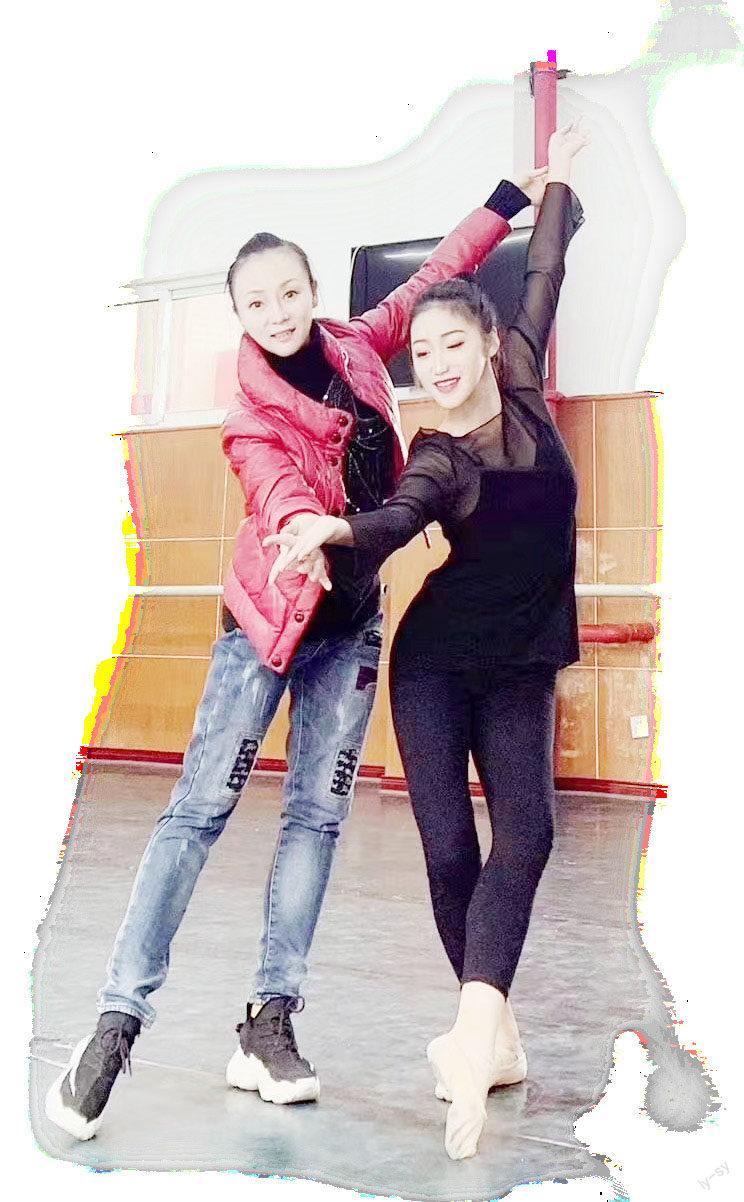

(本文圖片由鐘丹提供)

責任編輯 任麗姝