應用型本科土木工程“建筑材料”教學改革

尹迪

關鍵詞:應用型本科;土木工程;建筑材料;教學改革

應用型本科是我國為了更好地促進社會經濟發展和培養高層次應用型人才提出的教育理念。應用型本科意味著高等院校的辦學定位不再以“學術型”為主,高校應該更注重培養學生的實踐能力,在教學中突出體現“應用”二字。目前,隨著我國土木工程相關行業的快速發展,很多高校創建了土木工程專業。土木工程是一門實踐性和應用性非常強的專業,主要研究的是各種土建工程在建造過程中用到的科學知識與技術手段。“建筑材料”課程是土木工程專業必修的一門重要基礎課程,為了更好地響應我國對應用型本科建設的要求,需要對該課程進行教學改革,培養具有豐富的土木工程專業知識和專業技能的高素質、應用型人才。

1土木工程“建筑材料”課程的任務和特點

1.1任務

土木工程“建筑材料”課程的任務是讓學生掌握常用的土木工程建筑材料的種類、性質及應用,了解建筑工程材料性質和結構的關系以及材料與設計參數和施工措施之間的關系,還有如何改善建筑材料性能,幫助學生掌握重要的土木工程建筑材料實驗方法、基本實驗操作技能以及分析和處理實驗數據、編寫實驗總結報告的能力[1]。通過學習土木工程“建筑材料”,使學生在今后開展不同的土木工程實踐項目時,能夠合理選擇和使用建筑材料,并且為后續課程的學習奠定理論知識基礎。

1.2特點

1.2.1課程知識面比較廣

土木工程“建筑材料”課程知識面廣、學科內容復雜,課程教學中涉及的建筑材料種類十分豐富,包括水泥、混凝土、砂漿、無機氣硬性膠凝材料、建筑鋼材、防水材料、高分子材料、隔熱保溫材料等。隨著我國科技水平的提高,出現了很多新發現或者新合成的建筑材料,因此,課程內容不斷更新,學生需要學習的內容也越來越多。

1.2.2課程實踐性比較強

除了要掌握各種土木工程建筑材料的性質、用途和使用方法,課程還包括各種檢測方法和實驗方法的學習,主要是為了培養學生的實驗操作技能。另外,課程還要求學生正確掌握各種材料的選擇和使用方式,因此,在課程學習中,需要與土木工程實際相結合,增加學生的項目實踐機會。

1.2.3課程內容聯系不緊密

目前,我國土木工程“建筑材料”課程大多以敘述性的理論知識為主,教材涵蓋的建筑材料種類十分復雜,應用面也比較廣,涵蓋了工業與民用建筑、公路、鐵路、隧道、橋梁等工程項目,而且這些教學內容之間存在聯系性不大和系統性不強的問題,例如水泥和建筑鋼材這兩種建筑材料,狀態和基本物化性質完全不同,因此在施工過程中的用途也不同,而且單論水泥這一種建筑材料,在國標GB175—2007中就被分為六大類,每一類水泥的組成和應用都不同。比如硅酸鹽水泥,因為其抗凍性強,所以更適用于嚴寒地區;再如火山灰質硅酸鹽水泥,通過向普通硅酸鹽水泥熟料中加入火山灰質混合材料和石膏,產生了耐磨性和抗硫酸鹽腐蝕性能[2]。這也說明了對土木工程“建筑材料”課程而言,每一種建筑材料的學習都是獨立的內容,不同材料之間無法建立緊密的聯系,這也增加了課程學習的難度。

2土木工程“建筑材料”課程教學中存在的問題

2.1教學內容更新不及時,學生對新知識的學習存在滯后性

目前,很多高校土木工程“建筑材料”教學內容比較陳舊,沿用的教材大多還是很多年前編寫修訂的,因此,教材內容缺少當前社會土木工程建筑材料發展的最新成果。我國的科研水平比較高,在土木工程建筑材料方面有很多創新性的研究和前沿課題,例如在2021年召開的綠色建筑與前沿材料專題的泰山學術論壇中,山東大學某教授提出了寬禁帶和超寬禁帶材料,這是一種半導體材料,如果研究成功,可以實現我國物聯網等計算機技術相關產業的升級,對增強我國國防安全具有重要意義。然而,因為教材更新不及時,學生在接收建筑材料最新研究內容方面存在一定的滯后性,不利于培養土木工程專業學生的創新能力和實踐能力。除此之外,很多高校的教材也沒有及時將國家出臺的最新政策和建筑材料行業發展趨勢納入教學內容,如隨著環保形勢越來越嚴峻,國家發改委和住建部出臺了《綠色建筑行動方案》,要求在“十二五”期間大力發展綠色建筑、推廣綠色建材的使用,這也意味著未來綠色建材在建筑材料市場的需求會大幅度提升,這也成為土木工程建筑材料專業學生的重要發展方向之一,而如果高校未及時更新這些內容,對學生以后的就業就可能會造成一定的影響。

2.2課程資源得不到開發,教學模式過于單一化

因為土木工程“建筑材料”課程有較多的敘述性理論知識,所以很多高校依然沿用傳統的灌輸式教學模式,在課堂上,教師以講授教材上的理論知識為主,照本宣科,沒有對課程資源進行有效的開發利用。課程中有很多實驗性的內容,且教材知識在實際生產生活中有比較強的應用性,所以實踐課程占比較大,但受課時數、場地和學校課程資源的限制,難以過多地安排實踐課內容,使學生實驗探究、分析問題和解決問題的能力得不到提升,進入工作崗位后,難以做到活學活用,不利于土木工程專業技能人才的培養。在進行教學考核時,依然以卷面成績這類終結性評價方式為主,對學生學習過程中的形成性評價比較少[3]。

3土木工程“建筑材料”課程教學改革

3.1加強理論教學知識各章節之間的聯系

因為“建筑材料”課程所涉及的材料種類十分豐富,所以在教學過程中要突出理論知識的重點內容。對于建筑材料的學習來說,材料的基本性質和結構是比較重要的知識點,材料的性質決定了材料的應用,所以在講解材料的相關性質時,可以結合材料在土木工程項目中的具體應用案例,加深學生的印象。另外,還可以將材料的組成、構造、生產工藝、功能應用和發展方向串聯起來,加強內容之間的連接,形成清晰的知識脈絡,這樣更有利于學生吸收理論知識。

3.2增加實驗探究類課程安排

在教學安排中增加實驗探究類課程,讓學生多進行材料性能研發和改進的實驗活動,一方面可以讓學生掌握目前材料市場的發展方向,另一方面可以有效培養學生的創新精神和實踐技能。

以混凝土材料教學為例,不同組分的混凝土材料具有不同的力學性能、抗腐蝕能力和抗滲性,礦渣、粉煤灰、沸石粉是比較常用的可改善混凝土材料性能的物質。其中,礦渣是高爐煉鐵過程中鐵礦石中的SiO和AlO等雜質與石灰CaO反應,并在急劇受冷狀態下形成的疏松多孔的微細顆粒,可以有效改善混凝土的強度和耐久性;粉煤灰的主要成分是SiO、AlO和FeO,與Ca(OH)反應得到硅酸鈣和鋁酸鈣,可以更好地提升混凝土的和易性,通常用于耐腐蝕性和抗滲建筑工程中;沸石粉的來源是天然的沸石巖,在自然界中資源豐富,屬于綠色環保材料,在一定程度上可以提高混凝土的和易性和強度。通過讓學生進行實驗探究,調整和優化上述組分的比例得到新型混凝土材料,使學生的創新能力得到提升。

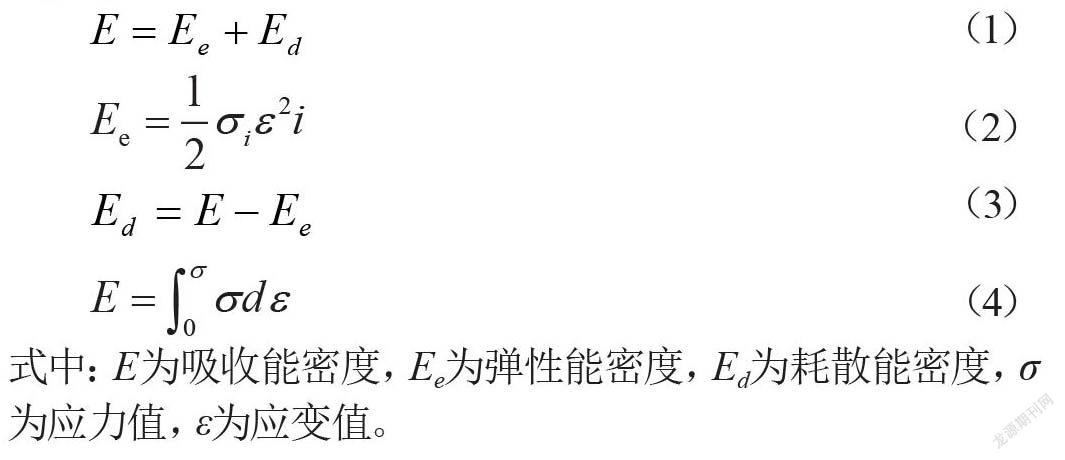

在對混凝土強度進行教學時,可以實際案例為導向創建問題,引導學生進行實驗探究。例如針對高速公路路面破壞的問題進行教學研究,采用能量特征演化實驗法研究混凝土強度等級和道路破壞能量變化之間的關系[4]。所依據的實驗原理是熱力學第一定律,混凝土在受力后能夠將吸收的能量轉變成彈性能和耗散能,根據這一實驗原理,在設計實驗時采用單軸等幅重復荷載作用,也就是單軸加載作用代替卸載作用,根據混凝土單軸加載時的應力-應變曲線以及彈性能的可逆性原理,使用初始彈性模量計算得到混凝土的彈性能量密度、耗散能密度和吸收能密度,各能量密度計算公式如下:

通過設計實驗并加以計算,得到上述各能量密度的數值,進而得出混凝土強度對彈性能密度和耗散能密度的影響。教師可以進一步引導學生分析得出“隨著混凝土等級強度的提高,其彈性能也提高,那么在破壞混凝土路面時需要的耗散能也越多,混凝土路面越不容易被破壞”的結論。這不僅可以提高學生的實驗操作技能,還可以進一步鍛煉學生的邏輯分析能力。

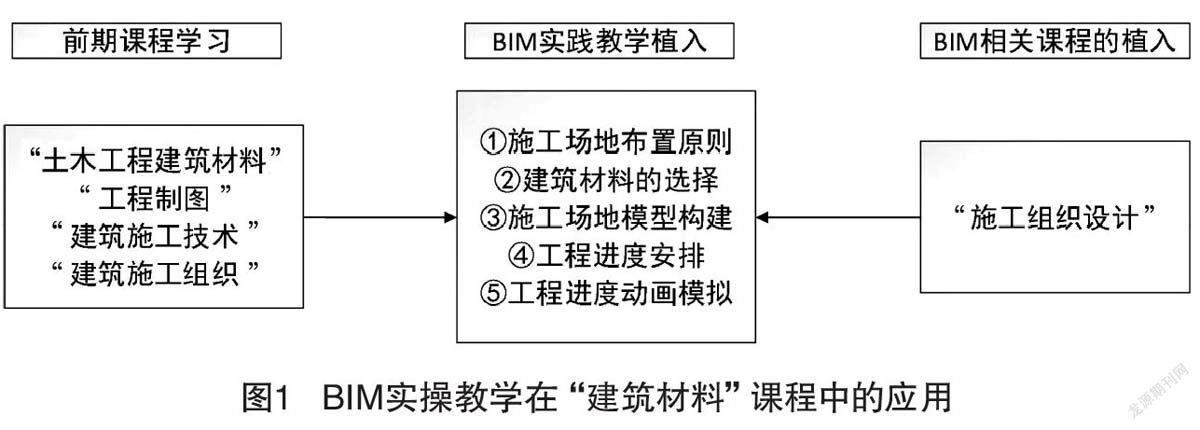

3.3引入BIM技術輔助課程教學

建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技術是以信息技術為依托,可以把建筑項目中不同階段的數據、施工過程和資源連接起來,實現對整個建設項目全生命周期的管理[5]。BIM技術作為一種全新的理念和技術手段,在當前土木工程項目中占據重要的應用地位,因此,可以把土木工程“建筑材料”課程教學與BIM能力培養結合起來,在傳統的“建筑材料”課程結構中,引入BIM教學代替部分課程內容的教學,尤其是在實踐性內容教學中,穿插滲透BIM軟件實操模塊的練習,這樣也可以將復雜的實際工程項目案例引入“建筑材料”教學中。實際工程項目案例囊括了工程的結構、施工條件和施工環境,而這些因素都決定了建筑材料的選擇和使用,因此,案例的引進也提高了“建筑材料”課程與土木工程專業其他課程的相關性,BIM軟件實操模塊教學流程如圖1所示。

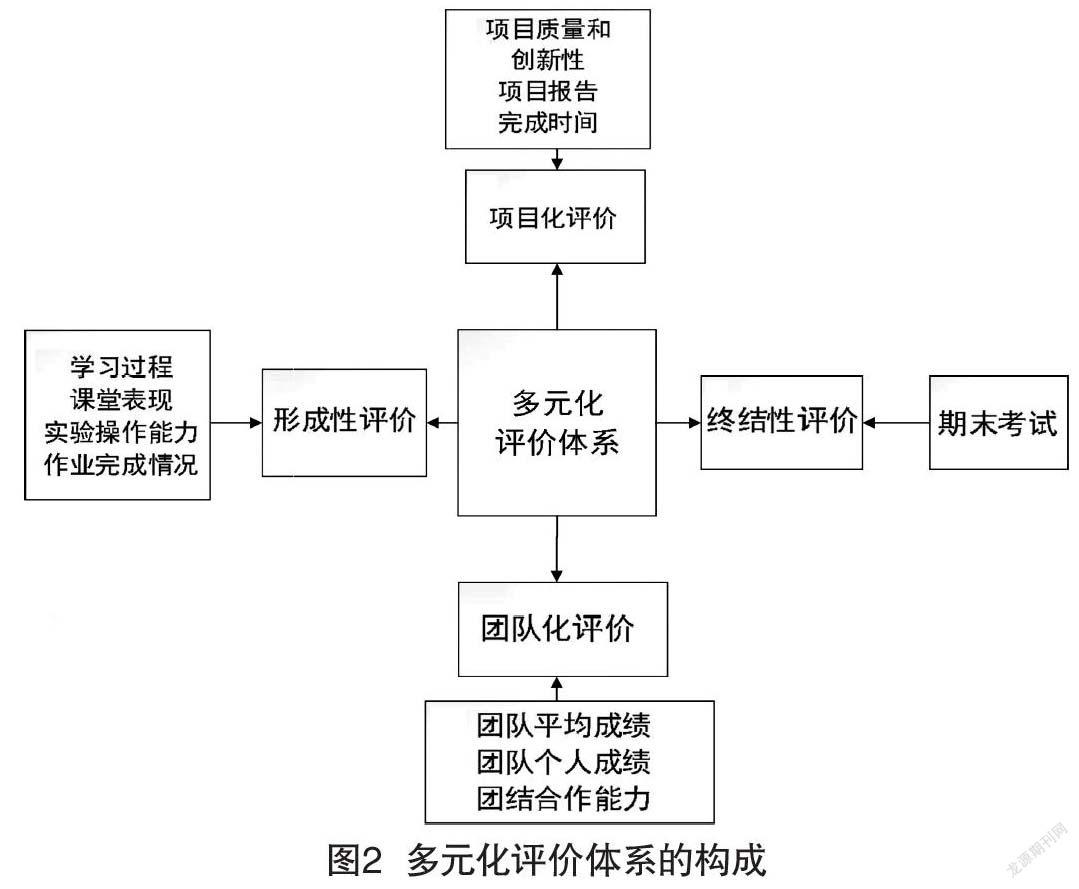

3.4建立多元化評價體系

根據“建筑材料”課程敘述性內容多和實踐性強的特點,建立項目化評價、團隊化評價、形成化評價和終結性評價等多元化全面評價體系,如圖2所示。

項目化評價是指對學生完成的工程實踐項目進行評價,包括項目完成的質量和項目的創新性、項目報告的完成、完成項目需要的時間;團隊化評價是指學生分組合作完成項目和實驗操作時,對團隊完成情況的評價;形成性評價更多的是對學生在整個課程學習過程中的表現進行評價;終結性評價是指期末考試成績。通過多元化評價體系的建立,對學生進行全面評價,更有利于發現學生的優勢和劣勢,進而可以進行針對化教學,實現學生專業知識、專業技能和綜合素養的全面協同發展。

4結語

“建筑材料”課程是土木工程專業的重要基礎課,其教學質量也是培養土木工程專業應用型人才的關鍵。為了更好地響應國家大力建設應用型本科的號召以及解決土木工程“建筑材料”課程教學存在的問題,高校應該從豐富教學手段、建立多元化評價體系等角度出發,加強對土木工程“建筑材料”課程教學改革的研究,為國家的經濟發展輸送更多土木工程專業應用型人才。