基于逆向設計的大單元教學設計

李娜

[摘 要]大單元教學強調讓學生在真實情境中學習并運用知識、技能解決實際問題,以有效提高課堂教學效率,發展學生的核心素養。逆向設計是以清晰的教學目標為起點,教學評估和教學活動都圍繞目標展開的一種教學設計理念。它在一定程度上為探索大單元教學提供了方向和思路。教學統編語文教材四年級下冊第三單元時,基于逆向設計的理念,制訂單元預期目標、單元評估證據和單元學習計劃,并對教學進行反思。這樣設計并教學,能促使學生的學習真實發生,讓學生形成合作學習的意識和能力,獲得語文核心素養的發展。

[關鍵詞]逆向設計;大單元教學;教學設計;綜合性學習

[中圖分類號] G623.2[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2023)34-0082-03

逆向設計是一種追求理解的教學設計理念,是美國教育評估專家格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰格提出的一種課程與教學設計方法。該方法強調“以終為始”,即從學習結果出發,逆向思考。同時,它將教學設計分為三個階段:第一階段,確定預期結果;第二階段,確定合適的評估證據;第三階段,設計學習體驗和教學。《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確提出,要“增強課程實施的情境性和實踐性,促進學習方式變革”。大單元教學是一種超越“以課時為基本單位”的教學,正如崔允漷教授所說,其“直接目標指向于學習經驗的結構化,終極目標是素養的形成,內容是知識內在整合和知識與經驗的整合,學習方式是綜合性學習,基本樣式是多課時一體化設計并實施”。大單元教學是以教材單元為單位,將單元目標、內容、實施、評價融合在一個完整的大任務下,使學生在真實的情境中獲取知識和技能,并用所學知識解決問題的教學模式。大單元教學能構建教學的整體意識,促進教學內容的結構化,在提升教學效益、落實課程目標的同時,達成發展學生核心素養的目的。

然而,目前的大單元教學,一些教師過分關注自己的教,而忽視了學生的學,花了大量的時間和精力思考“自己要做什么?”“使用哪些方法?”“要求學生做些什么?”,卻沒有充分考慮學生需要什么。逆向設計的理念在一定程度上為大單元教學提供了方向和思路。結合逆向學習和大單元教學設計的要點來看,基于逆向設計的大單元教學是可行的,也是十分必要的。

統編語文教材四年級下冊第三單元是綜合性學習單元。針對綜合性學習單元的特殊編排體系,筆者基于班級的學情和學生的特點,根據逆向設計的理念,整合單元內部各板塊內容,設計實踐性較強的主題活動,加強語文和生活之間的聯系,使學生實現深度學習、創造性學習,最終實現核心素養的落地。下面,筆者就以這一單元為例,談一談基于逆向設計的綜合性學習單元的教學設計和思考。

一、文本解讀

從三年級開始,統編語文教材在每個年級下冊都編排了一個綜合性學習單元,旨在強調對語文知識的綜合運用,加強語文課程與其他課程的聯系,突顯語文學習與生活實踐的結合,發展學生的聽說讀寫等語文綜合能力。這就要求教師在教學綜合性學習單元時,秉持開放多元的原則,貼近學生的現實生活,突出學生的主動性、自主性與合作意識,引導學生在活動中運用語言文字,在實踐中發現規律、收獲新知、掌握技能。

四年級下冊第三單元是一個綜合性學習單元,選編了我國詩人冰心的《短詩三首》、艾青的《綠》、戴望舒的《在天晴了的時候》和蘇聯詩人葉賽寧的《白樺》,以單元整組的形式呈現。同時,教材將學習活動嵌入課文中,并貫穿整個單元:活動任務在單元導語頁呈現;兩個“活動提示”穿插在《短詩三首》和《白樺》的課后練習中,對活動提出具體的要求;單元末尾“輕叩詩歌大門”綜合性學習,是對學生學習成果的總結和展示。

二、教學過程及分析

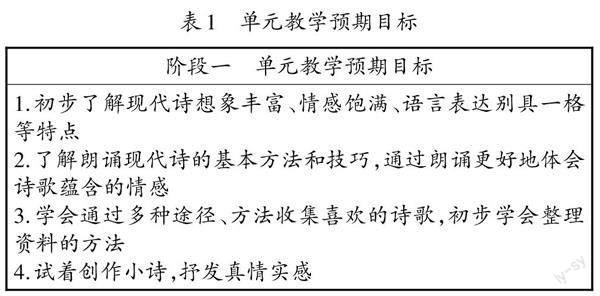

筆者根據逆向設計要求,結合單元人文主題和語文要素,制訂本單元教學的預期目標(見表1)。

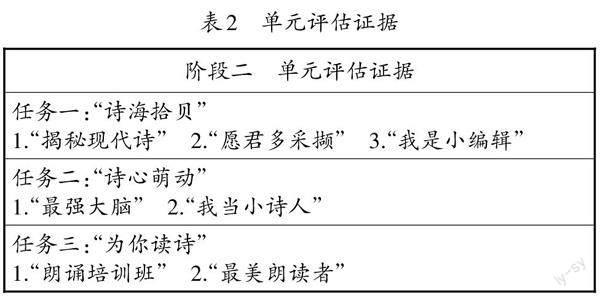

通過本單元的學習,學生將會獲得上表所列的關鍵知識和技能。哪些表現能證明學生已經達到了上述的預期目標呢?教師又通過什么標準評判學生是否達成目標呢?筆者以創建“石榴詩社”為總任務情境,將單元內的識字與寫字、課文朗讀和背誦、詞句段運用和綜合性學習等內容有機整合,設計了三個大任務(見表2),下設七個有層次的活動,即逆向設計模板中的評估證據來落實本單元預期目標。

通過這三個任務來實現單元整體教學目標,改變了以往單篇課文逐一教學的方式。單元教學目標不再是分散在每篇課文里實現的,而是通過一個個任務和活動逐一完成。這樣的大單元教學設計,能最大限度激發學生的學習欲望,讓學生在真實的情境中展開探究學習,產生大單元學習的意識,最終獲得語文核心素養的提升。

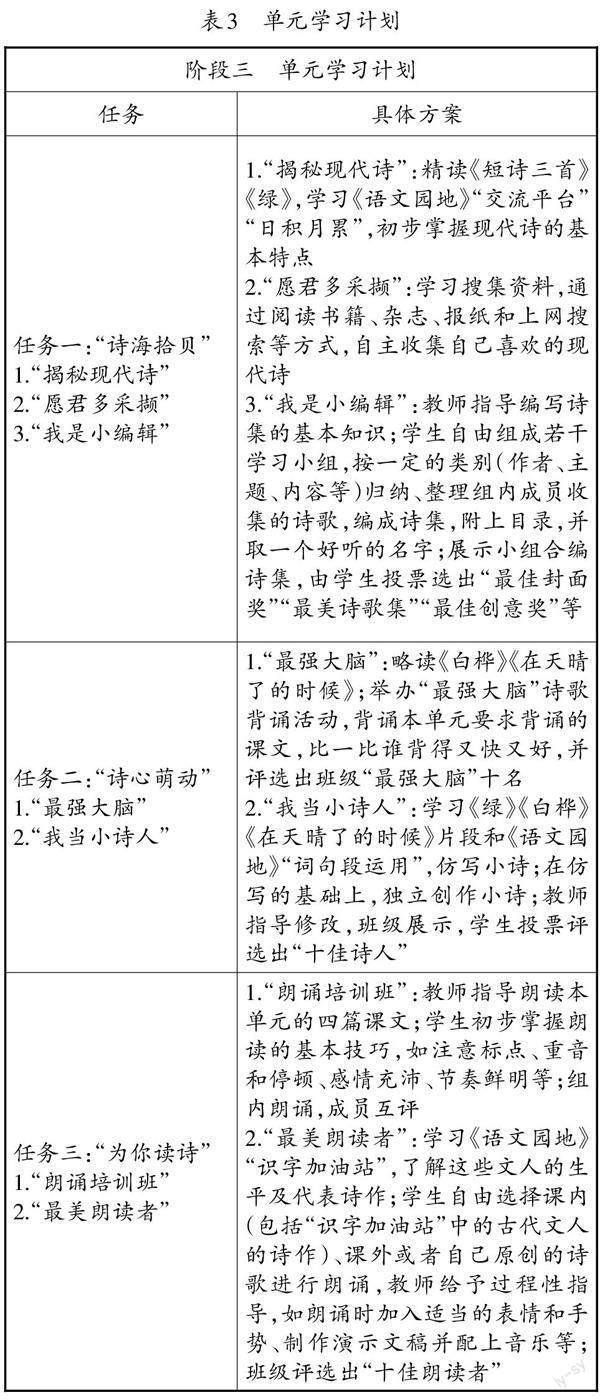

如何有效開展學習活動并獲得預期效果?哪些活動可以使學生獲得所需的知識和技能?活動過程中學生需要哪些學習支架?這都需要教師提前思考并設計。根據階段二的單元評估證據,筆者設計了相應的學習計劃(見表3)。

從單篇閱讀到單元整體閱讀,對學生來說有一定難度。因此,筆者選取了《繁星》《綠》這兩篇課文,帶領學生精讀。通過精讀,學生初步掌握了現代詩的基本特點和相關知識,為學生開展后續語文實踐活動提供了必要支撐。同時,筆者在各個活動環節給予學生方法指導,并隨機滲透相關的知識,促使活動的順利進行。如“我是小編輯”活動,相機教授編寫詩集的相關知識;“朗誦培訓班”活動,相機教授詩歌朗誦的基本技巧等。在這一過程中,教師是學生學習的觀察者,在學生需要“扶一扶”的時候,適時給予幫助,為學生始終保持活動熱情提供的動力源泉。

這樣教學,不僅避免了單篇教學所帶來的知識碎片化、知識系統性、整體性欠缺等問題,而且讓學生在真實的任務驅動下,完成對知識的理解和建構,在語文實踐活動中學習、運用語文知識,進而自覺地轉變學習觀念。

三、教學思考

設計完成后,筆者在班級開展了為期兩周的教學實踐活動。學生在活動中展現出的學習狀態和收獲的學習成果令人欣喜、引人深思,主要體現在以下三個方面。

(一)學生學習真實發生

在本單元的學習中,學生展現出較高的學習熱情。當教師向學生展示單元預期目標后,任務驅動式的設計一下子點燃了學生的學習熱情。在教師公布活動任務后,學生對“我是小編輯”“我當小詩人”“最美朗讀者”等活動都充滿了期待。

易進先生說:“某一項學習任務所包含的各種語文實踐活動應當在一定的語言文字應用情境中進行。”以往的單篇教學,教師每課時制訂相應的教學目標,且這些目標不會在課前展示給學生,導致學生對自己會學到什么并不十分清楚。這次大單元教學實踐,教師在教學前就明確告知學生此次“學習之旅”的“目的地”在哪里,同時明確了學習內容的先后次序。這讓學生清楚地知道通過一系列的學習和活動,他們將收獲哪些知識和技能,一下子就激發了學生的學習興趣。課本中碎片化的知識通過整合,組成了各項活動的要素,轉化為注入學生學習活動的“源頭活水”,在學生的活動中泛起陣陣“漣漪”。這樣,促進了學生對知識的探究和建構,真正實現了學習的真實發生。

(二)組成了學習共同體

學生在完成任務時需要分組,這自然形成了學習共同體。在共同完成學習任務的過程中,學生學會了尊重差異、相互傾聽、彼此欣賞。如在“我是小編輯”活動中,學生自由組成若干學習小組。小組成員按照自己的特長領取任務,如擅長繪畫的學生負責插畫、擅長書法的學生負責書寫等。在這樣的學習共同體中,學生拋開了以往在課堂上的種種顧慮,與小組成員合作學習,互相交流、互相協作,學習氛圍十分和諧,真正實現了共同學習、共同進步的目標。

(三)真正實現了知識遷移

大單元教學設計通過各項任務促進了學生對知識的理解與運用。如“我是小編輯”活動,有的小組選擇手工制作詩集,有的小組選擇用電腦排版,他們都不約而同制訂了“讓詩集更美觀”的目標。這就促使學生主動打破學科壁壘,自覺運用信息技術、美術、勞技等學科知識,實現了知識的跨學科遷移運用。在這樣的語言實踐中,學生真正掌握和運用了知識,實現了知識的遷移。

總之,基于逆向設計的大單元教學將目標前置,以明確的預期目標為起點,通過單元內容的整合,最大限度地激發了學生的學習動機和持續參與活動的熱情,促使學生學習經驗的結構化。這樣不僅改變了學生的學習方式,還改變了課堂生態,真正實現了讓核心素養落地的目標。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 威金斯,麥克泰格.追求理解的教學設計(第二版)[M].閆寒冰,宋雪蓮,賴平,譯.上海:華東師范大學出版社,2017.

[2] 崔允漷.新課程呼喚什么樣的“新”教學[J].教育家,2023(2):6-8.

[3] 陸志平.語文大單元教學的追求[J].語文建設,2019(11):4-7.

[4] 劉晶.統編教材綜合性學習單元教學解讀[J].語文建設,2020(24):4-9.

[5] 王愛華.大單元教學:語文素養發展的佳境:以統編本教材二年級上冊第四單元為例[J].語文建設,2019(8):18-21.

[6] 易進.語文學習任務群的內涵及教學體現[J].小學語文,2022(12):4-9.

(責編 韋 雄)