把握“五度”:讓小學(xué)數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí)充滿靈性

冉茂權(quán)

[摘? 要] 人教版小學(xué)數(shù)學(xué)六年級(jí)下冊(cè)第六單元的“整理與復(fù)習(xí)”,是小學(xué)階段數(shù)學(xué)的總復(fù)習(xí)課,不僅僅是基礎(chǔ)知識(shí)的再現(xiàn)與基本技能的再提高,更是基本數(shù)學(xué)思想和基本活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的再豐富、再積累。以核心素養(yǎng)為導(dǎo)向,基于學(xué)生發(fā)展的總復(fù)習(xí)課,應(yīng)以生為本,彰顯教育的“溫度”;透析教材,確保目標(biāo)的“精度”;巧用方法,降低思維的“難度”;擴(kuò)大外延,拓展復(fù)習(xí)的“寬度”;突出創(chuàng)新,挖掘知識(shí)的“深度”。

[關(guān)鍵詞] 數(shù)學(xué)核心素養(yǎng);整理與復(fù)習(xí);教學(xué)設(shè)計(jì)

《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》(下稱《標(biāo)準(zhǔn)》)用“三會(huì)”(會(huì)用數(shù)學(xué)的眼光觀察現(xiàn)實(shí)世界、會(huì)用數(shù)學(xué)的思維思考現(xiàn)實(shí)世界、會(huì)用數(shù)學(xué)的語(yǔ)言表達(dá)現(xiàn)實(shí)世界)表述了數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)的內(nèi)涵,確立了以核心素養(yǎng)為導(dǎo)向的課程學(xué)習(xí)目標(biāo)。人教版小學(xué)數(shù)學(xué)六年級(jí)下冊(cè)第六單元的“整理與復(fù)習(xí)”,是對(duì)小學(xué)階段全部知識(shí)點(diǎn)的系統(tǒng)梳理與回顧,通過(guò)連點(diǎn)成線,串線成面,為幫助學(xué)生自主建構(gòu)數(shù)學(xué)認(rèn)知結(jié)構(gòu)起到了舉足輕重的作用。在核心素養(yǎng)的導(dǎo)向下,基于學(xué)生發(fā)展的總復(fù)習(xí)課,不僅僅是對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的再現(xiàn)與基本技能的再提高,更是基本數(shù)學(xué)思想和基本活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的再豐富、再積累。教學(xué)中,教師要把握好“五度”,努力促進(jìn)“三會(huì)”的達(dá)成。

一、以生為本,彰顯教育的“溫度”

《標(biāo)準(zhǔn)》用核心素養(yǎng)來(lái)表述課程目標(biāo),充分體現(xiàn)了課程“目中有人”。由此可見(jiàn),以人為本、以學(xué)生發(fā)展為本的理念應(yīng)貫穿教學(xué)始終。總復(fù)習(xí)課,應(yīng)是學(xué)生的自主整理課,而非教師的知識(shí)梳理課。傳統(tǒng)的復(fù)習(xí)課中,多數(shù)教師不是“題海戰(zhàn)術(shù)”就是“一講到底”,學(xué)生成了老師統(tǒng)一指令下被動(dòng)的“機(jī)器”,課堂往往沒(méi)有生機(jī),一定程度上限制了學(xué)生關(guān)鍵能力的提升和數(shù)學(xué)素養(yǎng)的培育。“整理與復(fù)習(xí)”的過(guò)程中,學(xué)生是主體,知識(shí)是載體,教師在學(xué)生與知識(shí)之間起著重要的紐帶作用。要徹底摒棄教師的“一言堂”和學(xué)生的“滿堂練”,利用合作交流、動(dòng)手操作和自主探究相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式,把“整理與復(fù)習(xí)”的主動(dòng)權(quán)交還學(xué)生。

以生為本,把握學(xué)情是關(guān)鍵。美國(guó)教育心理學(xué)家?jiàn)W蘇貝爾曾說(shuō):“影響學(xué)習(xí)的最主要原因是學(xué)生已經(jīng)知道了什么,我們應(yīng)當(dāng)根據(jù)學(xué)生原有的知識(shí)狀況去進(jìn)行教學(xué)。”在“整理與復(fù)習(xí)”課前,教師應(yīng)當(dāng)依據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)內(nèi)在邏輯規(guī)律和呈現(xiàn)特點(diǎn),利用各種手段充分了解本班學(xué)生的實(shí)際學(xué)習(xí)情況,搞清楚還有哪些概念比較模糊,還有哪些方法不夠熟練,還有哪些問(wèn)題需要解決。在此基礎(chǔ)上教師應(yīng)鼓勵(lì)學(xué)生自主而富有個(gè)性地整理、建構(gòu)知識(shí)網(wǎng)絡(luò),使學(xué)生將數(shù)學(xué)知識(shí)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為自己的數(shù)學(xué)認(rèn)知結(jié)構(gòu),全面而深刻地理解數(shù)學(xué)知識(shí)。這樣既關(guān)注了學(xué)生的學(xué)習(xí)情況,又順應(yīng)了學(xué)生的個(gè)體差異,讓不同的學(xué)生得到不同的發(fā)展。

二、透析教材,確保目標(biāo)的“精度”

“凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。”上好“整理與復(fù)習(xí)”課的前提是精準(zhǔn)定位復(fù)習(xí)課的核心目標(biāo)。目標(biāo)的精準(zhǔn),是課堂教學(xué)成功的關(guān)鍵因素,是教與學(xué)的“聯(lián)結(jié)點(diǎn)”,更是知識(shí)與技能、過(guò)程與方法、情感態(tài)度與價(jià)值觀的完美統(tǒng)一。教師要依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的精神,反復(fù)深鉆教材,讀懂教材的編寫(xiě)意圖,通曉“整理與復(fù)習(xí)”的價(jià)值功能,結(jié)合學(xué)生的學(xué)情,精準(zhǔn)定位復(fù)習(xí)的核心目標(biāo)。

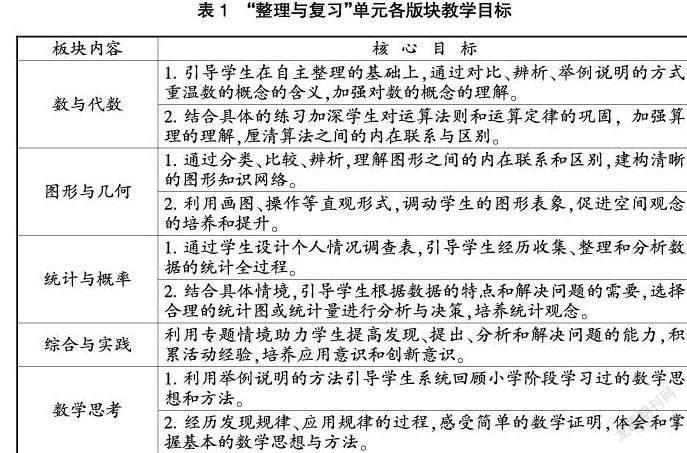

人教版小學(xué)數(shù)學(xué)六年級(jí)下冊(cè)第六單元的“整理與復(fù)習(xí)”單元共被分成五個(gè)板塊,依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的劃分領(lǐng)域編成相應(yīng)的四個(gè)板塊——數(shù)與代數(shù)、圖形與幾何、統(tǒng)計(jì)與概率和綜合與實(shí)踐,并從數(shù)學(xué)的現(xiàn)實(shí)意義出發(fā),單列出了以“探索規(guī)律”內(nèi)容為載體的“數(shù)學(xué)思考”板塊。雖然知識(shí)涵蓋全面、系統(tǒng),但在實(shí)際的教學(xué)中,教師不需要面面俱到,而是要根據(jù)每個(gè)板塊內(nèi)容自身的特點(diǎn)精準(zhǔn)制定切合實(shí)際的教學(xué)目標(biāo)(見(jiàn)表1),突出重點(diǎn),充分凸顯“整理與復(fù)習(xí)”的價(jià)值功能。

三、巧用方法,降低思維的“難度”

“整理與復(fù)習(xí)”課的第一要義是“理”,只有基本概念、方法策略“理”清楚了,知識(shí)結(jié)構(gòu)才有條理,知識(shí)網(wǎng)絡(luò)才清晰,從而降低學(xué)生理解、記憶的思維難度,以便學(xué)生達(dá)到能夠熟練綜合應(yīng)用的目的。因此,總復(fù)習(xí)時(shí),教師應(yīng)充分利用知識(shí)的呈現(xiàn)規(guī)律和特點(diǎn),注重引導(dǎo)學(xué)生采取靈活多樣的方法進(jìn)行自主整理。比如,“數(shù)的認(rèn)識(shí)”可以結(jié)合數(shù)軸整理;“比和比例”適合提供“導(dǎo)學(xué)單”整理;“數(shù)的運(yùn)算”中運(yùn)算定律需要分類、對(duì)比、辨析,因此適合列表整理;“圖形的認(rèn)識(shí)”中對(duì)于周長(zhǎng)和面積公式的推導(dǎo)適合畫(huà)思維導(dǎo)圖整理……當(dāng)然,這也需要在日常的“整理與復(fù)習(xí)”教學(xué)中,教師逐步滲透此類整理方法,在學(xué)生自主選擇合適方法的基礎(chǔ)上進(jìn)行充分展示、交流、辨析,在借鑒與反思中讓學(xué)生提升自主建構(gòu)并能靈活選用整理方法的能力。

例如,在2020年春季六年級(jí)的線上教學(xué)中,圍繞“新冠肺炎”這一主題,學(xué)生運(yùn)用所學(xué)的“統(tǒng)計(jì)與概率”知識(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng),按照“選取題材,收集數(shù)據(jù)—制作統(tǒng)計(jì)表—繪制各類統(tǒng)計(jì)圖—分析數(shù)據(jù),你發(fā)現(xiàn)了什么—你有什么建議或應(yīng)該怎么做”的流程進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。這一實(shí)踐活動(dòng)課的教學(xué)目的是使學(xué)生能自主整理和應(yīng)用知識(shí),培育他們用數(shù)學(xué)的語(yǔ)言表達(dá)現(xiàn)實(shí)世界的核心素養(yǎng)。

四、擴(kuò)大外延,拓展復(fù)習(xí)的“寬度”

“整理與復(fù)習(xí)”的落腳點(diǎn)是幫助學(xué)生自主建構(gòu)數(shù)學(xué)認(rèn)知結(jié)構(gòu)。一方面,教師要善于發(fā)現(xiàn)學(xué)生“知識(shí)鏈”與“思維鏈”之間的“缺口”,并針對(duì)性地“補(bǔ)缺”;另一方面,教師要根據(jù)知識(shí)的特點(diǎn)進(jìn)行適度拓展,擴(kuò)大知識(shí)的外延,以此滿足學(xué)生的發(fā)展需要。這就要求教師在“以教材為綱”的基礎(chǔ)上,還應(yīng)從“超越教材”的視角去安排復(fù)習(xí)內(nèi)容。不僅要對(duì)小學(xué)教材內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)分析與整理,將問(wèn)題類化、結(jié)構(gòu)化,還要適當(dāng)了解初中教材及課外相關(guān)資源,弄清知識(shí)之間的縱橫聯(lián)系,從而擴(kuò)大復(fù)習(xí)的外延,拓展學(xué)生思維的寬度。

例如,在復(fù)習(xí)教材78頁(yè)的“解決問(wèn)題”時(shí),切忌就題論題,以點(diǎn)代面,教師除了引導(dǎo)學(xué)生整體把握解決問(wèn)題的主要步驟、基本方法、解題策略,還應(yīng)利用典型題的形式呈現(xiàn)小學(xué)階段教材涉及的解決問(wèn)題類型——和差問(wèn)題、和倍問(wèn)題、差倍問(wèn)題、歸一問(wèn)題、歸總問(wèn)題、倍比問(wèn)題、植樹(shù)問(wèn)題、雞兔同籠……在此基礎(chǔ)上,還可以繼續(xù)深化專題訓(xùn)練,將其拓展到行程問(wèn)題、工程問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、濃度問(wèn)題等稍復(fù)雜的問(wèn)題模型,從而開(kāi)拓學(xué)生的數(shù)學(xué)視野,豐富學(xué)生的活動(dòng)體驗(yàn),提升學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

五、突出創(chuàng)新,挖掘知識(shí)的“深度”

弗賴登塔爾指出,學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的唯一正確方法是實(shí)行“再創(chuàng)造”,這是一種最自然的、最有效的學(xué)習(xí)方法。“整理與復(fù)習(xí)”教學(xué)絕不是機(jī)械地對(duì)已學(xué)知識(shí)的再現(xiàn)和回顧,而是要在查漏補(bǔ)缺的基礎(chǔ)上,自主建構(gòu)知識(shí)網(wǎng)絡(luò),形成良好的數(shù)學(xué)認(rèn)知結(jié)構(gòu),從而使學(xué)生的數(shù)學(xué)思維水平得到提升,真正實(shí)現(xiàn)“溫故而知新”。在教學(xué)中,教師不能禁錮于書(shū)本和教學(xué)預(yù)案,千篇一律,應(yīng)該鼓勵(lì)學(xué)生在內(nèi)容、方法、形式上進(jìn)行大膽創(chuàng)新,突出個(gè)性化、自主化。這樣不僅可以激發(fā)學(xué)生整理知識(shí)的興趣,最大限度地激發(fā)學(xué)生的積極創(chuàng)造性,還能讓學(xué)生對(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)內(nèi)在聯(lián)系的理解更深刻,真正從知識(shí)外延的梳理走向內(nèi)涵的浸潤(rùn)。

例如,教學(xué)“圖形的認(rèn)識(shí)與測(cè)量”時(shí),教材通過(guò)問(wèn)題引領(lǐng)的方式引導(dǎo)學(xué)生對(duì)學(xué)過(guò)的圖形進(jìn)行分類整理:“我們學(xué)過(guò)了哪些平面圖形和立體圖形?你能對(duì)學(xué)過(guò)的圖形進(jìn)行分類嗎?”從教材的編排意圖來(lái)看,是想利用圖形的外在屬性進(jìn)行靜態(tài)的分類,從而讓學(xué)生對(duì)學(xué)過(guò)的圖形有較全面、系統(tǒng)的掌握。而從教材體系中圖形呈現(xiàn)的螺旋結(jié)構(gòu)和學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律來(lái)看,如果教師引導(dǎo)學(xué)生從圖形的本質(zhì)屬性進(jìn)行動(dòng)態(tài)分類(如圖1),讓整個(gè)圖形系統(tǒng)按“點(diǎn)—線—面—體”的方式呈線型遞進(jìn),就更有助于學(xué)生對(duì)圖形本質(zhì)的理解和圖形系統(tǒng)的整體把握,助推其空間觀念的形成。

總而言之,小學(xué)數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí)課應(yīng)以核心素養(yǎng)為導(dǎo)向,著眼于學(xué)生的發(fā)展,著眼于整體的知識(shí)結(jié)構(gòu),著眼于數(shù)學(xué)本質(zhì)的內(nèi)涵與外延,多措并舉,內(nèi)外兼修,讓學(xué)生從中體驗(yàn)數(shù)學(xué)靈動(dòng)的思想,為促進(jìn)學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的提升和關(guān)鍵能力的發(fā)展提供“靈性”的平臺(tái)。