基于桑代克學習定律的作業設計

陳永奇 侯新旺

摘要:作業設計是教學活動的重要組成部分。基于桑代克學習定律——準備律、練習律和效果律開展作業設計,在通過作業提升學生的信心,為其學習提供持續動力、夯實學習效果方面,有一定的啟發意義。作業設計思路為:基于準備律,設計課前作業;基于練習律,設計課中作業和課后作業;基于效果律,設計對作業的評價。

關鍵詞:初中道德與法治;桑代克學習定律;作業設計

*本文系2022年安徽省教育科學研究項目“‘雙減’背景下初中道德與法治學科作業設計與實施研究”(編號:JK22072)的階段性研究成果。美國心理學家桑代克提出的三大學習定律——準備律、練習律和效果律,對教學具有重要的指導意義和價值。準備律認為,在進入某種學習情境之前,學習者如果做好了相應的預備性反應(包括生理的和心理的),就能比較自如地掌握學習的內容。練習律認為,要取得良好的學習效果,學習者必須進行一定的練習,并得到及時反饋。效果律認為,學習者在學習過程中所得到的正面或負面的反饋意見,會加強或減弱學習者在頭腦中已經形成的某種聯結。

作業設計是教學活動的重要組成部分。基于桑代克學習定律開展作業設計,在通過作業提升學生的信心、為其學習提供持續動力、夯實學習效果方面,有一定的啟發意義。設計思路主要為:

基于準備律設計課前作業,激發學生的學習興趣,提供有利的學習條件,為即將開始的課堂教學做好準備;基于練習律設計課中作業和課后作業,使學生鞏固學習成果并生成關鍵能力;基于效果律設計對作業的評價,使學生維持學習的積極性。下文以統編版初中道德與法治九年級上冊《踏上強國之路》一課為例說明。

一、 基于準備律,設計課前作業

桑代克提出的準備律主要有三方面的內容:如果對一個動作序列的強烈愿望被激活,學習者就能夠順利、滿意地完成那個序列;如果受壓制或阻礙而不能完成,學習者就會產生煩惱;如果處于過度疲勞或過度滿足的狀態,再強行重復這個動作也會使學習者煩惱。[1]準備律的激趣理念,與課前作業的設計理念相對應。將其應用于課前作業設計,可以理解為:如果學生對完成作業、學習新知的強烈愿望被激活,就有利于順利完成作業、學習新知;如果其完成作業、學習新知的行為受壓或受阻而不能完成,就會產生厭煩情緒;如果完成作業、學習新知的行為讓學生過度疲勞或過度滿足,也不利于其產生積極情緒。

首先,準備律明確了興趣的重要性。因此,教師在設計課前作業時,要充分了解學生需求,設計學生感興趣的作業,以有效激發學生的學習熱情,提升學習效果。其次,準備律還凸顯了要為學生完成作業、學習新知提供有利條件的重要性。基于此,要以生為本,多從學生視角設計課前作業的呈現、完成方式。要多設計口頭、實踐、跨學科類等形式多樣的課前作業,紙筆類作業也要靈活結合漫畫、圖片、視頻等呈現方式,為學生提供有利的學習條件。最后,準備律強調了作業難度和強度要適宜。因此,作業要有可選擇性,滿足不同學力學生的學習需求,提高作業設計的適切性;瞄準大多數學生的最近發展區設計,同時要控制總量,提升質量。基于以上分析,教師在這一課設計了這樣的課前作業:

【課前作業】

1 請圍繞以下兩個話題收集資料,和家人聊一聊,并將結論和感受以你自己喜歡的方式與同學、老師分享:

(1) 我們越來越便捷的出行方式。

(2) 我們越來越美好的生活點滴。

2 思考以下議題:

(1) 改革開放何以讓我國踏上強國之路?

(2) 新時代,我國為什么還要堅持改革開放?

第1題是實踐類作業,具有很強的開放性。設計這類作業,旨在使學生獲得交流經驗,同時在收集整理素材的過程中深化認知,為課堂學習做好充足的素材準備,拓寬視野、發展思維。第2題是對本課重點、難點學習內容的預思考,意在讓學生初步把握本課重難點知識,也利于教師了解、掌握學情。

基于準備律設計課前作業,讓學生通過收集資料、交流思考等,觀察生活,激發其探究學習的欲望;對學習重點進行“預思考”,為進一步學習奠定認知基礎,做好學習準備。作為非強制要求完成的作業,學生可根據興趣選擇獨立完成或與同學、父母合作完成。在呈現階段,學生全部參與,多以小組合作形式通過繪畫、短視頻等形式呈現,取得了很好的效果。

二、 基于練習律,設計課中作業和課后作業

桑代克的練習律主要有兩方面的內容:一個聯結的應用會增強這個聯結的力量;一個聯結的失用(不練習)則會導致這一聯結的減弱或遺忘。[2]這里的應用或者說練習,并非機械地重復,而是必須在應用或練習后及時反饋,幫助學生保留和強化正確的聯結,舍棄或糾正錯誤的聯結。練習律的理念與課中作業和課后作業的設計理念相對應。將其應用于課中和課后作業的設計,則可以理解為:要精心設計適量、適切的作業讓學生練習,并及時反饋練習結果,以提升練習的有效性。

基于此,教師需要精選作業,避免重復機械性作業;嚴控總量,確保作業適量;精準分析學情,設計個性化作業,提升作業適切性;精心分析課標與教材,挑選核心內容做重點練習。并且,要及時反饋學生的作業完成情況。因此,可設計以選擇題為主的課中作業,借助教育信息化手段自動批改,及時精準分析,了解學生掌握情況,為講解和教學優化提供及時反饋。課后作業則主要圍繞主觀題和活動實踐類作業進行設計。為使學生的作業完成情況得到及時反饋,教師一方面可以錄制答題指導微課,以二維碼的形式呈現;另一方面可以結合學情和作業完成情況妥善安排集中講評和個別面批。本課,教師設計了如下課中作業和課后作業:

【課中作業】

1 小高通過收集獲得了以下信息:(1) 2022年一季度我國進出口增長107%;(2) 安徽淮北:春到鄉村美如畫;(3) 北京2022冬奧會成功舉辦;(4) 神舟十三號乘組航天員返回地球。

他還配上了感悟,這些成就的取得離不開()。

① 黨的正確領導

② 廣大人民群眾的積極性和主動性

③ 堅持改革開放

④ 中國已步入中等發達國家的行列

A ①②③B ①②④

C ①③④D ②③④

2 近年來,隨著中西部地區經濟快速發展,從沿海發達地區返鄉就業的農民工和大學畢業生在增多,這是一個值得關注的好現象。這一現象“好”在()。

A 表明我國經濟實現高質量發展

B 有利于我國區域協調發展

C 緩解了我國人口對資源的壓力

D 反映了我國社會主要矛盾

第1題為原創題,以相關信息創設情境,意在關注重大時事,落實主題教育。第2題為某地中考真題,有利于學生感受中考的考查和評價尺度,便于學生通過練習,進一步達成個人學習目標。

課中作業的作答,可借助教育信息化手段,讓學生利用手持終端設備完成。作答后,系統可立即批改反饋,解決學習困惑,提高練習效果。而教師可根據系統正確率反饋,及時調整教學內容。

【課后作業1】

書面類作業:認識“富”。

富,形聲字。從宀(mián),表示與房屋宮室有關。畐(fú)聲。聲符兼表字義。“畐”本像人腹滿之形,合“宀”為之,以示富人安居宮室,豐于飲饌之義。本義:財產多,富裕。

(1) 運用所學知識,結合材料,談談你對“富”的認識。

(2) 結合教材,談談中國共產黨帶領人民在追求“富”的過程中進行了哪些成功的嘗試?取得了哪些成效?

本題實際考查對“富強”的認識。第(2)問列舉改革開放進行的成功嘗試及其取得的成效,引導學生回顧本課重點內容,進一步理解改革開放解放和發展了社會生產力,推動了經濟社會持續健康發展,理解人民是歷史的創造者,是財富創造的主體。通過完成本題,深化學生對改革開放的認識,強化對知識的正確聯結。

【課后作業2】

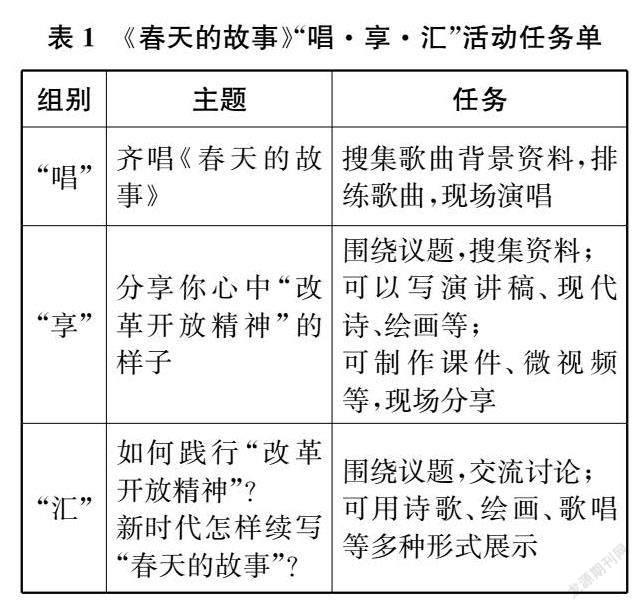

活動實踐類作業:《春天的故事》“唱·享·匯”。

(1) 結合自身興趣和特長分為4組:“唱”“享”“匯”和綜合組。

(2) “唱”“享”“匯”3組圍繞主題完成活動任務(見下頁表1)。

(3) 綜合組負責組織、主持,收集活動過程中的素材,最終制作成一段活動視頻或者快閃作品。

表1《春天的故事》“唱·享·匯”活動任務單

組別主題任務“唱”齊唱《春天的故事》搜集歌曲背景資料,排練歌曲,現場演唱“享”分享你心中“改革開放精神”的樣子圍繞議題,搜集資料;

可以寫演講稿、現代詩、繪畫等;

可制作課件、微視頻等,現場分享“匯”如何踐行“改革開放精神”?

新時代怎樣續寫“春天的故事”?圍繞議題,交流討論;

可用詩歌、繪畫、歌唱等多種形式展示這是一項基于素質教育導向的整合式作業,以培育學生核心素養為目標,融合多種學科和多種形式。作業圍繞“春天的故事”,以“唱·享·匯”的形式開展活動,設置了三項任務,層層遞進,螺旋上升。“唱”,讓學生了解改革開放的歷史背景和重要性。“享”,以“分享‘改革開放精神’的樣子”為主題,在已有知識積累的基礎上進一步探索改革開放精神,提升學生的認知水平。“匯”環節,學生可以通過詩歌、繪畫、歌唱等多種形式表達對美好未來的暢想,構建包容多元的活動氛圍,促進全面發展。通過該作業,學生可以在小組合作、收集資料、探究分享中不斷鞏固、強化學習成果,在練習中不斷強化正確的聯結。

三、 基于效果律,設計對作業的評價

桑代克效果律的主要內容是:學習者學習某種知識以后,即在一定的結果和反應之間建立了聯結,如果學習者遇到了一種使他心情愉悅的刺激或事件,那么這種聯結會增強,反之會減弱。因此,教師盡量使學生獲得感到滿意的學習結果顯得尤為重要。將其應用于作業設計中,可以理解為:要設置科學的對作業的評價。運用評價對學生的作業和學習情況進行獎勵或懲罰,有利于提升學習效果,并且,獎勵比懲罰更有效。

依據效果律,結合《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》的“評價建議”,教師一方面要針對不同樣態的作業設計評價指標,發揮評價的引導作用;另一方面要堅持多元評價、獎罰并重、以獎為主,結合學生心理發展特點,鼓勵評價結果創新呈現。

基于以上分析,設計本課的作業評價指標。紙筆類作業評價指標兼顧質性分析和量化評定,結合教育信息化手段及時反饋參與度和準確率,以教師評價為主。課堂上完成的作業,就其積極的方面,面向全體學生進行表揚;就有待提高的方面以個別交流為宜,注重及時性、針對性。實踐和活動類作業,通過小組互評和教師評價的方式從“小組準備充分、團結合作”“內容科學準確、主題突出”“素材新穎豐富、形象生動”“表達自然流暢、繪聲繪色”等4個維度進行評價,評價結果以定量評價和定性評價相結合的方式呈現。在學生完成所有作業后,發放“學習經驗總結”單,設有自我評價、教師寄語和經驗總結三部分,幫助學生在完成全部作業后,通過自我評價、結合教師寄語,及時總結學習經驗、進行自我反思,培養自主學習能力。教師在評價中及時反饋練習結果,包括作業完成的正確率和解析,增加描述性語言和精神獎勵,輔以必要的具有懲罰性色彩的語言,對學生練習的結果進行評價。如此,讓作業的設計與實施形成一個閉環,充分發揮作業作為教學支撐系統的應有作用。

參考文獻:

[1][2] G.H.鮑爾,E.R.希爾加德.學習論——學習活動的規律探索[M].邵瑞珍,皮連生,吳慶麟,等譯.上海:上海教育出版社,1987:89,96.