聚焦單元·明晰功用·優(yōu)化資源

楊成

摘? 要:習(xí)作單元是統(tǒng)編版語文教材的重要組成部分。單元語文要素聚焦對習(xí)作方法的學(xué)習(xí)。文章緊扣《義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》的要求,對如何聚焦單元、明晰功用、優(yōu)化資源,有效把握與運用單元知識與方法,落實單元語文要素進(jìn)行了分析,為今后的習(xí)作單元教學(xué)提供了參考。

關(guān)鍵詞:習(xí)作單元;語文要素;聚焦單元;明晰功用;優(yōu)化資源

習(xí)作單元是統(tǒng)編版《義務(wù)教育教科書·語文》(以下統(tǒng)稱“教材”)的一大特色。整個單元目標(biāo)明確,主線清晰,結(jié)構(gòu)科學(xué),功用明晰,資源豐富,能讓學(xué)生從閱讀中學(xué)習(xí)表達(dá)。但是,教師對于如何落實習(xí)作單元語文要素仍存在一些困惑,需要進(jìn)一步思考與實踐。

一、聚焦單元,統(tǒng)整定位

三至六年級每冊教材都設(shè)計了一個習(xí)作單元。整個單元體系由“精讀課文”“交流平臺”“初試身手”“習(xí)作例文”“習(xí)作”五個部分組成,如圖1所示。

“精讀課文”排列首位,從精讀中品析、汲取習(xí)作方法;“交流平臺”承前啟后,搭建支架,旨在梳理、總結(jié)習(xí)作方法;“初試身手”由讀到寫,運用方法,嘗試練筆,學(xué)以致用;“習(xí)作例文”運用批注,發(fā)展思維,為習(xí)作提供思路及方法;“習(xí)作”位列最后,下筆成文,檢驗成效,評價提升,落實單元語文要素。五個板塊融為一體,聚焦單元語文要素,在單元導(dǎo)語統(tǒng)領(lǐng)下,排列有序,目標(biāo)一致,功用有別,螺旋上升。通過語言實踐活動,沿著“讀—寫—讀—寫”的讀寫鏈接,通過“學(xué)—用—評”一體化習(xí)得表達(dá)方法。

二、明晰功用,發(fā)揮效能

本文以教材四年級上冊第五單元為例,聚焦單元要素,在有效講解精讀課文《麻雀》《爬天都峰》,以及兩篇習(xí)作例文《我家的杏熟了》《小木船》的過程中,積極發(fā)揮“交流平臺”“初試身手”“習(xí)作”等板塊的功用,注重板塊聯(lián)系,形成整體,共同發(fā)揮效能,在語言實踐中落實單元語文要素。

1. 精讀課文

作為習(xí)作單元的重要組成部分,“精讀課文”側(cè)重從“精讀”中讓學(xué)生學(xué)習(xí)表達(dá)。“精讀課文”體現(xiàn)了經(jīng)典性、文質(zhì)兼美、適宜教學(xué)且兼顧時代性的選文標(biāo)準(zhǔn),選編了《麻雀》《爬天都峰》兩篇經(jīng)典語篇,是習(xí)作的典范,也是學(xué)習(xí)表達(dá)的閱讀素材庫。兩篇選文從走進(jìn)文本、閱讀品析,到鑒賞交流、汲取方法,使學(xué)生在知識積累與能力培養(yǎng)上呈螺旋上升發(fā)展。

2. 交流平臺

如果說“精讀課文”是讀中悟方法,那么“交流平臺”就是從“說”中總結(jié)方法。通過賞析,從“精讀課文”中獲取方法,落實語文要素;通過例子,把“寫清楚”具象到語言,在交流中重拾、梳理、提煉與建構(gòu)方法。“交流平臺”既承上,總結(jié)“精讀課文”中的知識、方法與技能,又啟下,為聯(lián)結(jié)“初試身手”“習(xí)作例文”“習(xí)作”板塊發(fā)揮積極作用。

3. 初試身手

“初試身手”是學(xué)生運用方法的第一次語言實踐。“初試身手”采取圖文結(jié)合的方式,從“小練筆”入手,利用“運動會”“過生日”的圖片還原生活場景,通過觀察、想象,從說到寫進(jìn)行思維訓(xùn)練,檢測學(xué)生的學(xué)習(xí)情況,并在不斷評價、修改中完善目標(biāo),進(jìn)而為在后面板塊的教學(xué)中落實語文要素提供參照。

4. 習(xí)作例文

“習(xí)作例文”同樣選取了兩篇文章。選文風(fēng)格與語言更符合學(xué)生的思維,是習(xí)作的“示例”。結(jié)合批讀文特點,給予學(xué)生更多的學(xué)習(xí)空間,且“位置”靈活,可瞻前顧后,既是對前面“精讀課文”的再思考,又是對比、調(diào)整、修改“習(xí)作”的鏡子。

5. 習(xí)作

在任務(wù)驅(qū)動下,“習(xí)作”通過審題、選材、提綱等環(huán)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行習(xí)作綜合實踐活動。本單元“習(xí)作”選取生活中的八個典型事例,供學(xué)生在交流中拓寬視野,觀察、記錄生活,并利用表格幫助學(xué)生梳理文章脈絡(luò),把“事情起因、經(jīng)過、結(jié)果寫清楚”,隨后交流、評價、修改,逐步達(dá)成單元語文要素目標(biāo)。

三、優(yōu)化資源,落實要素

1. 課后習(xí)題

理解與交流、積累與運用、拓展與實踐是構(gòu)成課后習(xí)題的三個維度。厘清課后習(xí)題維度,對有效運用課后習(xí)題資源、學(xué)習(xí)表達(dá)、落實習(xí)作單元要素有重要作用。四年級上冊習(xí)作單元課后習(xí)題如表1所示。

通過表1可知,“精讀課文”習(xí)題設(shè)計呈梯度發(fā)展。《麻雀》和《爬天都峰》兩篇課文中的第一道習(xí)題,雖然同屬于“理解與交流”維度,重在理解課文內(nèi)容、梳理文章結(jié)構(gòu)等,看似共同解決“寫了一件什么事”,但是前一題圍繞“麻雀”提問,較后一題而言難度小,重在“扶”中教方法,引導(dǎo)學(xué)生在品析、交流中學(xué)習(xí)表達(dá)。同樣,兩篇課文的第二道習(xí)題相比,《麻雀》比《爬天都峰》訓(xùn)練面更小,呈現(xiàn)“點”到“面”的訓(xùn)練梯度發(fā)展,難度隨之提高,離落實語文要素的目標(biāo)也更近、更明確。

而“習(xí)作例文”《我家的杏熟了》和《小木船》中的兩道習(xí)題同屬“積累與運用”維度,看似題量減少,但是與“精讀課文”相比習(xí)題維度更高。此板塊借助“批讀文”的“扶”,是對“精讀課文”中表達(dá)方法的再學(xué)習(xí)、再提升,重在運用。課文語言生動活潑,難度也較精讀課文更具挑戰(zhàn)性,更適合作為學(xué)習(xí)表達(dá)的例子,是距離“習(xí)作”更近的學(xué)習(xí)區(qū)域,更易于學(xué)生借鑒與仿寫。

在利用單元資源時,教師要先深入分析課后習(xí)題的維度,在單元統(tǒng)整下注重習(xí)題、課文和單元要素三者的關(guān)聯(lián)性,有效運用習(xí)題學(xué)習(xí)表達(dá),落實單元要素。

2. 插圖運用

課文插圖是課文內(nèi)容直接生動的立體化呈現(xiàn),與課文文字語言內(nèi)容的表達(dá)具有緊密聯(lián)系。課文插圖將抽象的語言文字以整體、可感知的情境呈現(xiàn)出來,有利于幫助理解課文的抽象語言。

例如,《麻雀》《小木船》所配插圖與課文內(nèi)容、習(xí)題等形成功能鏈,為優(yōu)化圖文功能提供了無限可能性。《麻雀》配圖所占篇幅較大,故事性強(qiáng),突出驚險、震撼。文字與插圖交互穿插,形成聯(lián)結(jié),給予學(xué)生無限遐想。教師應(yīng)該引導(dǎo)學(xué)生讀中觀圖、回讀想象、理解感悟,進(jìn)而補(bǔ)白圖意、練筆傳情,提高表達(dá)能力。

“初試身手”先從學(xué)生喜聞樂見的插圖入手,嘗試引導(dǎo)學(xué)生在觀察中運用動詞,大膽想象,有順序地“說”清楚插圖圖意,再逐步落實“寫”清楚的目標(biāo)。第1題通過看、聽、想等方法,要求分別將運動會、過生日的熱鬧場面,以及同學(xué)和家人的動作、神態(tài)等“說”清楚;第2題上升為通過觀察,把做家務(wù)的過程“寫”清楚。

而“習(xí)作例文”《我家的杏熟了》運用了色彩靈動的水粉畫,在觀察中想象描寫“說杏、數(shù)杏、打杏、撿杏、分杏”的過程,重點將奶奶“分杏”這件事寫清楚,展現(xiàn)出一家人和諧相處的生動畫面。

教材中的插圖將聽、說、讀、寫緊密結(jié)合,將觀察、想象等融于一體,是語言運用、思維能力、審美創(chuàng)造等的綜合運用。合理使用插圖,就是在優(yōu)化單元資源時提升言語功能,為有效達(dá)成語文要素提供活水。

3. 思維導(dǎo)圖

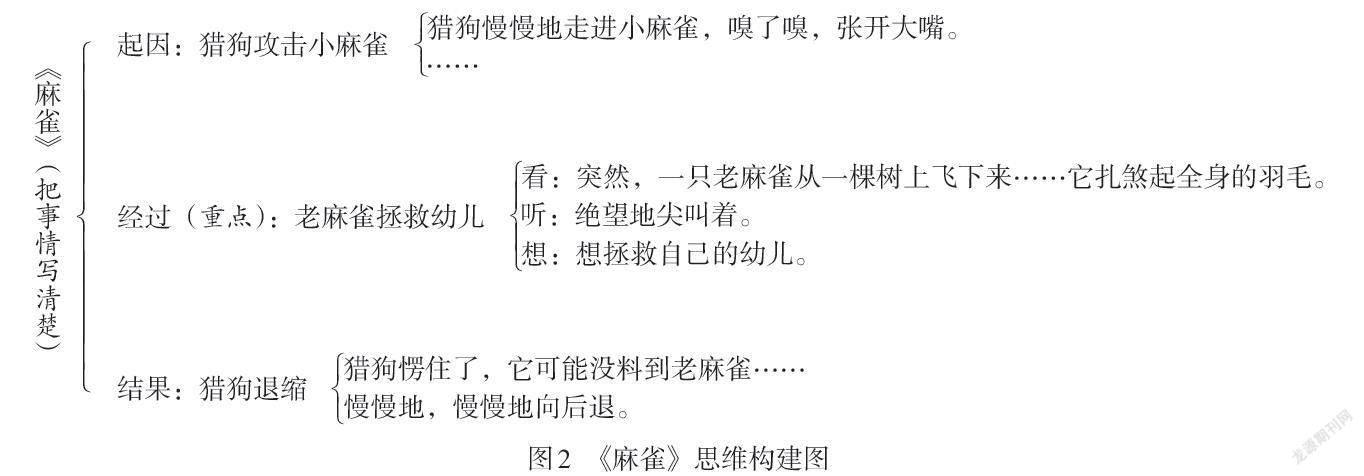

雖然思維導(dǎo)圖在教材中的閱讀單元得到廣泛應(yīng)用,但是在習(xí)作單元卻出現(xiàn)得不多,所以具有較大應(yīng)用空間。下面,以精讀課文《麻雀》為例,先整合單元資源,對單元語文要素、習(xí)作要求和課后習(xí)題進(jìn)行思維建構(gòu),具體如圖2所示。

由圖2可知,思維導(dǎo)圖清晰地呈現(xiàn)了作者屠格涅夫的構(gòu)思過程:圍繞單元習(xí)作要素“把事情寫清楚”,通過可視化導(dǎo)圖整體、直觀地展示了事情的起因、經(jīng)過、結(jié)果等文章思維架構(gòu),發(fā)展、補(bǔ)白的“思維發(fā)展”,以及看、聽、想、動作、外貌等語言實踐活動。便于學(xué)生與文本、作者對話,進(jìn)行語言運用,為后面“習(xí)作”提供了科學(xué)的思維范例。

因此,將抽象思維轉(zhuǎn)換為以線條、色彩、圖像等直觀、形象,呈現(xiàn)謀篇布局、立意、選材、習(xí)作方法、落實單元語文要素等的可視化導(dǎo)圖,是解決習(xí)作單元教學(xué)難點與困點的有效途徑。

4. 活用批注

本著以學(xué)生為本、尊重學(xué)生個性化閱讀體驗、提高學(xué)生閱讀素養(yǎng)的原則,將批注式閱讀應(yīng)用于語文教學(xué)是必要且合理的。

在教材三年級上冊“預(yù)測單元”,批讀文就已經(jīng)出現(xiàn),教材四年級上冊第六單元還單列了“批注”閱讀策略單元。從三年級開始,批注式“習(xí)作例文”成為單元固定板塊,呈現(xiàn)勾畫圈點、理解感悟、鑒賞品味的序列發(fā)展,且與插圖、課后習(xí)題、批注等形成學(xué)習(xí)表達(dá)的一個閉環(huán),環(huán)環(huán)相扣、相互融合、整體提升。因此,教師要站在單元的視角,活用批注,觸類旁通,靈活運用,科學(xué)引導(dǎo)學(xué)生與單元整體展開對話。

例如,習(xí)作單元兩篇“習(xí)作例文”都分別借助4處批注習(xí)得方法,但各有側(cè)重。《我家的杏熟了》側(cè)重“扶”學(xué)生去學(xué)習(xí)課文的開頭、起因、經(jīng)過、結(jié)尾,以及將奶奶“打杏”“撿杏”“分杏”的動作、語言寫清楚;《小木船》中的批注更具開放性,放手讓學(xué)生自主思考,學(xué)會運用方法。因此,教師可以靈活調(diào)整教學(xué)順序,先引導(dǎo)學(xué)生借助批注學(xué)習(xí)習(xí)作例文,接著鼓勵學(xué)生運用批注預(yù)習(xí)精讀課文,并在積極思考中對“作者是怎樣將老麻雀救助小麻雀的事情寫清楚的?”“我爬天都峰的過程是怎樣的?”進(jìn)行個性化批注,再進(jìn)行“初試身手”“習(xí)作”,完成整個單元語文要素的閉環(huán)訓(xùn)練,實現(xiàn)自主閱讀、自主批注、自主探究、自主表達(dá)。

綜上所述,單元語文要素是統(tǒng)領(lǐng)單元的航標(biāo)。教師只有聚焦單元、明晰功用,不斷優(yōu)化資源,才能有效落實單元語文要素,發(fā)揮習(xí)作單元教學(xué)功能最大化。

參考文獻(xiàn):

[1]陳先云. 對小學(xué)語文教科書選文標(biāo)準(zhǔn)的基本認(rèn)識(一)[J]. 語文建設(shè),2021(8).

[2]施旭霞. 巧建“關(guān)聯(lián)”,劍指“語用”:統(tǒng)編版教材課文插圖的價值辨析與使用策略[J]. 文教資料,2020(24).