核心素養背景下數學知識活化的意義與策略

摘要:“核心素養”概念一經提出,便受到了教育界的廣泛關注。落實“核心素養”,教育自身需要勇敢掙脫傳統知識教學的禁錮,由“知識為本”的教學變為“素養為本”的教學,而教師“活化知識”的能力對整個教育成敗起著關鍵的影響作用。在數學學科教學中要培育學生的核心素養,就必須重視知識的活化,即在教學中運用有效的活化策略,注重知識的系統化、質量化、主體化及生活化,實現知識的靈活運用,促進核心素養的落地生根。

關鍵詞:核心素養? 數學知識活化? 教學智慧? 學科育人

引用格式:韓婧.核心素養背景下數學知識活化的意義與策略[J].教學與管理,2023(01):39-42.

新一輪課程改革突出了學科核心素養的教學目標,而知識教學是實現核心素養落地的關鍵,倘若沒有具體知識教學的保障,核心素養的形成便無從談起。在日常教學邏輯中,知識是靜態的文本,教材是靜態知識的載體,考試的依據是文本,教師依據教材教學,教材演變為知識唯一的客觀依據[1]。在此過程中,很容易出現教師依教材進行著獨斷、靜止的和盤托出,學生只是被動、機械地全盤接納。在這樣的教學中,不論教師教抑或學生學都不具備創造性的智慧。基于現實教育的考量,如若教育依舊選擇固步自封于過往的“死教學”,那知識將如何以教的方式進行傳授,又如何被學的方式本身所接受?在教學質量目標選擇上,“活化知識”是兼顧系統知識掌握與學科能力培養的均衡目標的選擇,是適用于大部分日常教學情境的。因此,當下探討數學學科知識活化的意義與策略既必要又重要。

一、數學知識活化的意義

呂叔湘先生曾說過:“成功的教師之所以成功,是因為他把課教活了。”可見,使知識保持“鮮活”狀態是通往成功教學的關鍵,也是高品質數學課堂的要求。就數學學科而言,弄清數學知識活化的重要性是探討知識活化問題的首要任務。

1.知識活化是建構數學學科能力的重要前提

對于數學課程的學習,如果僅僅是使學生記憶書本上一大堆無活力的概念、公式與定理,而不能準確地抓住數學概念的本質特征,靈活運用已有的知識去解決問題,那么這樣的學習便是無意義的學習。知識與能力之間不能簡單地劃上等號,知識是指學生通過研習書本等多種媒介而存儲起來的學問,能力則是“學生在內化知識的基礎上形成的以外顯的行為方式表現出的做學問的本領”[2]。要想知識生化為能力,關鍵在于如何使靜止、僵化的知識達到“鮮活”的狀態。“活化知識”是學生數學學科能力生成的前提和重要保障。在數學課堂教學中,教師應轉變教學理念,由向學生“灌輸”知識轉變為引導學生“活化知識”,使得緘默的知識得以外顯化,賦予書本上靜止、呆板的知識以生命化,并最終內化為主體的能力。

例如,初中階段的學生雖然學習了無理數的概念,但是仍然有部分學生不能正確的判斷出哪些數是有理數,哪些數是無理數;初一學生在學完一元二次方程后,在解決“關于(m+1)x|m|+m-3=0是一元一次方程,求m的值”問題時依舊一籌莫展,雖然部分學生已經牢記一元二次方程的概念,但由于對其概念缺乏深度理解而產生錯解或無從下手。究其原因,主要是由于學生對所學的數學公式、定理等內容只是簡單地停滯在知識表層的記憶階段,對數學概念只知其然而不知其所以然,對數學公式生搬硬套,對其推理與證明、變形等內容缺乏深度理解。

2.知識活化是生成數學學科智慧的主要途徑

真正的教育不應當僅止步于簡單的知識傳授,更要開啟學生心智。“智”就是智慧,它不等同于知識,但卻離不開知識。知識是構成智慧的基礎,是人類在走進自然、接觸社會和認識自我本身過程中所形成的智慧結晶。而智慧是“人類運用已有的知識去清晰明確地指導人生事物的能力”[3],是一種領悟(覺悟)力,更加關注未知、規律與方法。誠然,教育以傳授知識為基礎目的,但教育不能僅停步于知識。正如教育家懷特海所感慨:“回望過去,先哲們在學校里傾心傳授智慧;再看現在,現實的教育則本末倒置地僅僅傳授一些知識。從傳授智慧降低到傳授知識,這標志著教育的失敗。”[4]所以,數學知識只有轉化為學科智慧才有意義,而這種智慧的生成要以活化書本上靜止、呆板的知識為前提。

在現實世界中,大部分人都經過一段時間的數學教育熏陶,也具備一定的數學素養,但是依舊不能靈活地運用大腦中已貯存的知識去解決現實中的問題。這是為什么呢?難道是因為課本知識與實際生活相差很大?當然不是,是因為個體大腦中所儲存的知識只是一堆干涸的、沒有活力的知識。而出現這樣的情況,很大原因在于教師不具備創造性的教學藝術,過度注重對知識的講解,卻并沒有將之與學生的日常生活相合,導致學生誤認為數學學科的學習是非常的復雜與困難的,而且在生活中應用價值不高,無法形成正確的學習觀,數學學習處于停滯不前的狀態。有的同學在學習數學的時候,無法將數學知識與現實世界相聯系,就算能運用所學的數學知識解決習題和試卷中的問題,也很難將實際生活中的問題轉化為數學語言,從而有意識地分析與解決問題,將數學知識與生活相融合。顯然,這樣的知識并沒有內化為智慧,沒有任何實際的意義。

3.知識活化是實現學科育人價值的有力保障

在實踐教學中,部分教師依舊秉持傳統的教學理念,將課堂知識的講解局限于教材的圍城之內,始終扮演知識“量”的灌輸者角色,使學生對知識的理解僅僅處于只知其然的程度,難以理解其本質,所以在面對各式各樣復雜的現實數學問題時,不能靈活地調動大腦中貯存的知識和思維方法去正確處理問題,以至于學生的應用意識低下,教師沒有將“數學源于生活,服務于生活”這一教育理念很好地貫徹與落實到中學數學教學中去。正如我國教育家陶行知先生所說:“靜坐在那兒‘子曰詩云’一樣的讀。讀而不做,做而不求做之所以然。”如果教育只是把學生“圈養”在學校里讀死書、死讀書,讓學生啃食書本,機械背誦各種公式定理,這樣的教育又有何價值!教師要有恰如其分的教學藝術,賦予書本上靜止的公式、定理以生命的活力,讓它們“躍”動起來,學生內心才會產生學習的沖動。當學生將這些數學知識、精神及思想稔熟于心時,這些就會成為他們智力活動中的一種潛在的習慣,從而在面對外界任何情況時都能駕輕就熟地應對,呈現出一種富有靈性、機敏和從容的生活姿態。數學是一門具有較強應用性、實踐性的學科。教師不僅要讓學生獲取和掌握知識,更要讓學生在學習數學的過程中感受到數學精神、思想及方法的熏陶,培養學生數學素養,從而實現數學學科的育人價值。

二、數學知識活化的策略

在數學學科教學中要培育學生的核心素養,就必須要重視知識的活化。在現實課堂教學中,教師該采取怎樣的教學策略才能使知識達到“鮮活”的狀態呢?筆者從以下四方面談談自己的做法。

1.注重數學知識的系統化

數學是一個統一體,每個部分都是相互聯系的。課本上的表層知識,有時候是散亂的、不成體系的。這類知識對于學生而言,常常最容易形成無活力的概念。假如學生無法融合和貫通所學的數學知識,而只是以特定視角所建構的數學知識去透析我們現在的生活,那么學生所能看到的只是具體的生活的一個方面,而并不是數學學科本身這一個獨一無二的統一體。為了激活書本上這類表層的知識,教師首先要做的就是將其系統化,即對知識的內在關系進行挖掘和呈現,并引導學生科學地建構知識結構網絡圖。就好比“知識樹”的構建一樣,讓學生能夠透過樹木識別森林。也只有作為“知識樹”的一部分,學生才能更好地對這些知識進行有效的吸收并內化到原有的知識體系中去。知識本不是孤立存在的,任何知識只有與其他相關知識處于廣泛的聯系中,它的價值和意義才能得到更好的體現。所以,教師在講授完某一章節后,要格外注重單元內容的整合,引導學生把頭腦中已經學習的知識和正在或將要接觸的新的知識有機聯系、融合起來,從而形成一個巨大的知識網絡。

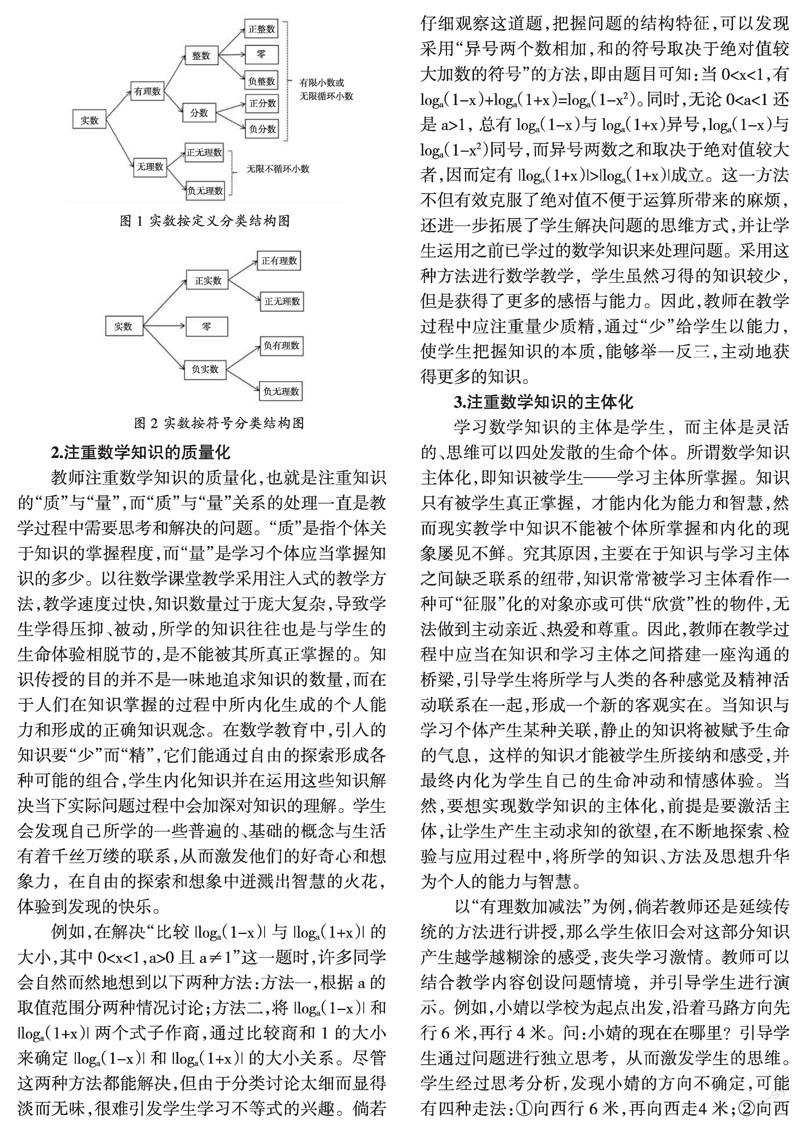

例如教師可以在講解完“實數”這一章節后引導學生按照定義和符號對“實數概念”建構知識網絡圖,加強知識系統化(如圖1,圖2)。

通過引導學生對實數進行不同方式的分類進一步增強學生的分類觀念,加強對實數概念的深入理解,并初步形成整體性的認識,這樣的建構有利于學生數學知識的活化,促進核心素養的落地。

2.注重數學知識的質量化

教師注重數學知識的質量化,也就是注重知識的“質”與“量”,而“質”與“量”關系的處理一直是教學過程中需要思考和解決的問題。“質”是指個體關于知識的掌握程度,而“量”是學習個體應當掌握知識的多少。以往數學課堂教學采用注入式的教學方法,教學速度過快,知識數量過于龐大復雜,導致學生學得壓抑、被動,所學的知識往往也是與學生的生命體驗相脫節的,是不能被其所真正掌握的。知識傳授的目的并不是一味地追求知識的數量,而在于人們在知識掌握的過程中所內化生成的個人能力和形成的正確知識觀念。在數學教育中,引入的知識要“少”而“精”,它們能通過自由的探索形成各種可能的組合,學生內化知識并在運用這些知識解決當下實際問題過程中會加深對知識的理解。學生會發現自己所學的一些普遍的、基礎的概念與生活有著千絲萬縷的聯系,從而激發他們的好奇心和想象力,在自由的探索和想象中迸濺出智慧的火花,體驗到發現的快樂。

例如,在解決“比較|loga(1-x)|與|loga(1+x)|的大小,其中0<x<1,a>0且a≠1”這一題時,許多同學會自然而然地想到以下兩種方法:方法一,根據a的取值范圍分兩種情況討論;方法二,將|loga(1-x)|和|loga(1+x)|兩個式子作商,通過比較商和1的大小來確定|loga(1-x)| 和|loga(1+x)|的大小關系。盡管這兩種方法都能解決,但由于分類討論太細而顯得淡而無味,很難引發學生學習不等式的興趣。倘若仔細觀察這道題,把握問題的結構特征,可以發現采用“異號兩個數相加,和的符號取決于絕對值較大加數的符號”的方法,即由題目可知:當0<x<1,有loga(1-x)+loga(1+x)=loga(1-x2)。同時,無論0<a<1還是a>1, 總有loga(1-x)與loga(1+x)異號,loga(1-x)與loga(1-x2)同號,而異號兩數之和取決于絕對值較大者,因而定有|loga(1+x)|>|loga(1+x)|成立。這一方法不但有效克服了絕對值不便于運算所帶來的麻煩,還進一步拓展了學生解決問題的思維方式,并讓學生運用之前已學過的數學知識來處理問題。采用這種方法進行數學教學,學生雖然習得的知識較少,但是獲得了更多的感悟與能力。因此,教師在教學過程中應注重量少質精,通過“少”給學生以能力,使學生把握知識的本質,能夠舉一反三,主動地獲得更多的知識。

3.注重數學知識的主體化

學習數學知識的主體是學生,而主體是靈活的、思維可以四處發散的生命個體。所謂數學知識主體化,即知識被學生——學習主體所掌握。知識只有被學生真正掌握,才能內化為能力和智慧,然而現實教學中知識不能被個體所掌握和內化的現象屢見不鮮。究其原因,主要在于知識與學習主體之間缺乏聯系的紐帶,知識常常被學習主體看作一種可“征服”化的對象亦或可供“欣賞”性的物件,無法做到主動親近、熱愛和尊重。因此,教師在教學過程中應當在知識和學習主體之間搭建一座溝通的橋梁,引導學生將所學與人類的各種感覺及精神活動聯系在一起,形成一個新的客觀實在。當知識與學習個體產生某種關聯,靜止的知識將被賦予生命的氣息,這樣的知識才能被學生所接納和感受,并最終內化為學生自己的生命沖動和情感體驗。當然,要想實現數學知識的主體化,前提是要激活主體,讓學生產生主動求知的欲望,在不斷地探索、檢驗與應用過程中,將所學的知識、方法及思想升華為個人的能力與智慧。

以“有理數加減法”為例,倘若教師還是延續傳統的方法進行講授,那么學生依舊會對這部分知識產生越學越糊涂的感受,喪失學習激情。教師可以結合教學內容創設問題情境,并引導學生進行演示。例如,小婧以學校為起點出發,沿著馬路方向先行6米,再行4米。問:小婧的現在在哪里?引導學生通過問題進行獨立思考,從而激發學生的思維。學生經過思考分析,發現小婧的方向不確定,可能有四種走法:①向西行6米,再向西走4米;②向西行6米,再向東行4米;③向東行6米,再向西行4米;④向東行6米,再向東行4米。在此基礎上,教師可以在黑板上以學校為原點,向東為正、向西為負方向作圖演示,引導學生將這四種可能性用數學算式表示出來:①(-6)+(-4)=-10;②(-6)+4=-2;③6+(-4)= 2;④6+4=10。 在這樣的學習過程中,將問題隱藏于學生所熟悉的情境之中,當個體與知識產生某種千絲萬縷的聯系時,便會引發學生迫不及待探索的興趣,增強學生的主體參與意識,促使他們主動參與、自主解決問題。

4.注重數學知識的生活化

數學知識生活化,就是要將“知識”與“生活”相融合,促進數學生活化。因為數學來源于生活,而生活本身就是一汪清澈的活水。書本上凝固的、死的數學知識,如果不置入相應的生活情境,不去活化它,不去應用它解決實際問題,那么也只是一堆無活力的概念。而活化數學知識的一個重要途徑就是與生活相結合,或者是在生活實踐中活化知識。正如《普通高中數學課程標準(2022年版)》規定:“注重創設情境。真實情境創設可從社會生活、科學和學生已有的教學經驗入手,圍繞教學任務,選擇貼近學生生活經驗,符合學生年齡特點和認知加工特點的素材”[5]。因此,教師要擁有恰如其分地運用知識的藝術,盡量讓書本上靜止的、僵化的知識變得生動、活潑起來,賦予書本知識以即時的現實意義。當知識與學生所熟悉的生活背景和現實經驗相關聯,學生才會從內心深處渴望學習數學,并且在豐富多彩的世界中獲得一些直觀的體驗,從而有可能形成從更高的維度俯瞰生活的能力。

例如高中課本中的一道不等式證明題:已知a、b、m∈R+且a<b,求證<。題目看似平淡無味,卻包含了豐富的生活本源。教師如果將這道題與日常生活相聯系,學生就很容易理解其本質。我們可假設b克糖水中有a克糖(不飽和),其濃度用表示。如果此時再加入m克糖,則糖水變甜了,此時糖水的濃度用表示。顯然,糖水的濃度增大了,這就容易理解<的意義了。我們根據平常的生活常識可知,當糖完全溶解在水中,糖水會變得更甜,這也就是糖水的濃度增大了,即當0<a<b,m>0時,恒有<。以現實生活為背景,將數學知識嵌入其中,才能被學生所體驗、感悟與思考,才能被活化,才能得到應用、檢驗與發展,也才有可能實現創新,知識的學習也就變成了一個生態式的“孕育”過程。

阿拉伯詩人紀伯倫曾在自己詩篇《先知》中寫道:“我們已經走得太遠,以至于忘了為什么而出發。”由于受應試教育指揮棒的長久影響,學校、教師及學生飽受巨大升學壓力,讓教師在教育這道路上走著走著就忘記了原本的教育初衷和本真。作為教育工作者,在低頭深耕勞作的同時,也要抬頭仰望整個廣闊的教育星空,要善于運用教學的藝術,將“為了知識而教育”轉變為“通過知識獲得教育”,打造有深度、溫度、力度的數學課堂,使學生內化于心、外化于研,立德樹人、知行合一。只有這樣,數學核心素養才能應運而生。

參考文獻

[1] 卓進,陳理宣.教師“活化教學”能力的素質結構探討:教育化知識的視角[J].華南師范大學學報:社會科學版,2021(03):73-80+206.

[2] 王華容,譚頂良.知識與能力孰輕孰重?[J].教育理論與實踐,2008,28(18):18.

[3] 約翰·杜威.人的問題[M].傅統先,邱椿,譯.上海:上海人民出版社,1965:4.

[4] 懷特海.教育的目的[M].徐汝舟,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014:42.

[5] 中華人民共和國教育部.普通高中數學課程標準(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2022:87.

【責任編輯? 郭振玲】