理解語文核心素養的要義與教學實施策略

余琴

【關鍵詞】核心素養;要義理解;教學實施

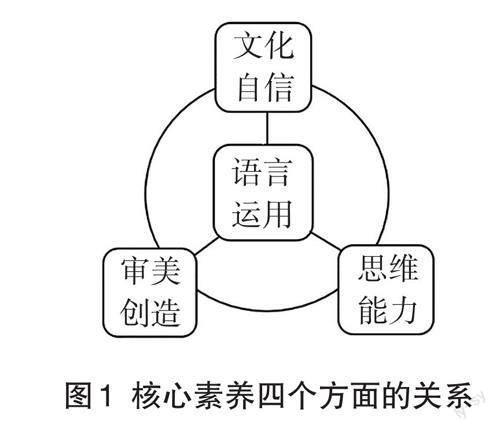

核心素養是《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課程標準”)中最為重要的概念之一。“核心素養是學生通過課程學習逐步形成的正確價值觀、必備品格和關鍵能力,是課程育人價值的集中體現。義務教育語文課程培養的核心素養,是學生在積極的語文實踐活動中積累、建構并在真實的語言運用情境中表現出來的,是文化自信和語言運用、思維能力、審美創造的綜合體現。”[1]

實施指向核心素養的教學,教師首先要準確理解核心素養的內涵,厘清其構成要素和內在關系,這是教學實施的邏輯起點;再依據教學實施過程,從制定教學目標、選擇教學內容、設計教學活動等方面思考實施策略。

一、理解核心素養內涵的要義

1. 核心素養具有整體性

義務教育語文課程培養的核心素養是文化自信和語言運用、思維能力、審美創造的綜合體現,這是對學生通過語文課程學習應獲得的正確價值觀、必備品格和關鍵能力的具體化,充分體現了語文課程的育人價值。核心素養的四個方面是一個整體,存在內在的、不可分割的關系。分解開來解釋是為了方便理解,但不意味著可以一個個單獨施行或分別實現。教師在確定教學目標、選擇和呈現課程內容時,應綜合表述,要避免一項項簡單對應,避免在教學中出現類似于把“三維目標”變成三個目標的現象。

2. 堅持“語言運用”為本

“在語文課程中,學生的思維能力、審美創造、文化自信都以語言運用為基礎,并在學生個體語言經驗發展過程中得以實現。”[2]語言運用是語文學科的本質屬性,與其他三個方面不可等量齊觀。在四個方面中,只有語言運用是語文課程的專責,其他三個方面則是各門課程均需關注的內容。[3]溫儒敏教授提出“以一帶三”的建議:“一”是語言運用,“三”是思維能力、審美創造、文化自信。語文教學須以“語言運用”為本,通過語言運用的教學,把其他三個方面“帶”進來,彼此融為一體,學生的核心素養在不斷的語言實踐中得到提升。筆者以圖1 表示這四個方面的關系,認為只有這樣才能避免出現背離語文課程性質、丟失語文課程特點的情況。

3. 凸顯積極的語文實踐活動

“語文實踐活動”在新課程標準中出現了21次,其作為一條主線貫穿課程理念、課程目標、課程內容、學業質量和課程實施。這不僅是對《義務教育課程方案(2022 年版)》提出的“變革育人方式,突出實踐”的全面滲透,更是呼應了新課程標準中“語文課程是一門學習國家通用語言文字運用的綜合性、實踐性課程”[4]的要求。新課程標準對學段目標進行調整、整合,以“識字與寫字”“閱讀與鑒賞”“表達與交流”“梳理與探究”四類語文實踐活動呈現學段要求。教師要引導學生通過積極的語文實踐活動,習得和重構語言經驗,提高語言文字運用能力。“語文實踐活動”體現了素養立意的語文課程的學習觀。

4. 強調真實的語言運用情境

語文學習不是將知識作為終點,而是借助知識學習,使學生形成核心素養,體現為學生在真實的語言運用情境中反映出來的語言能力及品質。因此,“情境”也成為新課程標準中的高頻關鍵詞,共出現了48 次。與“情境”相關的詞語有:學習情境、真實情境、語言文字運用情境、交際情境、日常生活情境、文學體驗情境、跨學科學習情境等,其中“學習情境”出現的頻次最多。新課程標準中提到的“情境”,概括而言主要有三種情況:一是文學作品所描述的情境,二是與現實生活相關聯的情境,三是教與學的情境。將情境引入語文學習,在一定程度上可以改變學習的樣態與結果。“核心素養視角下的學習,就是個體在與情境持續互動中不斷解決問題和創生意義的過程。”[5]

二、指向核心素養的教學實施策略

1. 研制體現核心素養的教學目標

新課程標準的“課程目標”部分由核心素養內涵、總目標和學段要求組成,這是課程實施的指南。語文課程圍繞核心素養確定了9 條課程總目標,分別從立德樹人(第1 條)、文化自信(第2、3條)、語言運用(第4、5 條)、思維能力(第6、7 條)、審美創造(第8、9 條)等維度提出,這是義務教育語文課程學習的終結性目標,比較抽象。學段要求部分從四種語文實踐活動類型描述“每個學段學習應達到的水平要求,屬于過程性目標”[6],比較具體。單元或課時教學目標則更為具體,是對學習結果的描述。從教學實踐層面看,厘清總目標、學段要求、單元或課時教學目標之間的關聯與區別,有助于制定體現核心素養的教學目標。

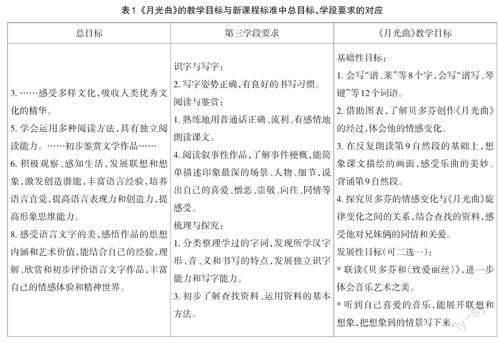

如六年級上冊第七單元以“藝術之美”為主題,選編了《文言文二則》《月光曲》《京劇趣談》三篇課文,從音樂、繪畫、戲曲等不同角度折射出藝術的魅力。本單元的語文要素是“借助語言文字展開想象,體會藝術之美”。《月光曲》講述了貝多芬即興創作《月光曲》的傳說,其教學目標與新課程標準中的總目標、學段要求的對應見表1。

從表1 可以看出,制定體現核心素養的教學目標時須注意:一是總目標、學段要求、單元或課時教學目標要從宏觀到微觀,由抽象到具體,彼此關聯,形成一套目標體系,從而落實核心素養的培育;二是核心素養的四個方面是一個整體,存在內在的、不可分割的關系,描述單元或課時教學目標時不必也無法一項項簡單對應;三是單元或課時教學目標應體現知識與能力、過程與方法、情感態度與價值觀的三維統一,其中“過程與方法”提示語文實踐活動的路徑,“知識與能力”“情感態度與價值觀”使得顯性的關鍵能力與隱性的正確價值觀、必備品格同步發展。

2. 設計以學為中心的語文實踐活動

自新課程標準頒布以來,很多教師不再以“提問”為主線組織教學,而是采用“學習活動”“學習任務”組織教學,努力從以教師提問為主轉變為任務驅動,凸顯學生的主體地位。的確,“活動”“任務”這兩個詞特別能體現“實踐”的特點,它們在新課程標準中分別出現了123 次、63 次。但據筆者觀察,有的教學設計中的“學習活動”或“學習任務”,其實質依然是以教師的提問為主,只是換了一種說法。

如何設計以學為中心的語文實踐活動?新課程標準將語文實踐活動分為“識字與寫字”“閱讀與鑒賞”“表達與交流”“梳理與探究”四類,“任務”就是把這四類活動綜合在一起,發展學生的核心素養。語文實踐活動,從操作層面看,就是“讓學生從使用語言中學習語言,從說話中學習說話,從聆聽中學習聆聽,從閱讀中學習閱讀,從習作中學習習作”[7],從以教為主轉向以學為本。

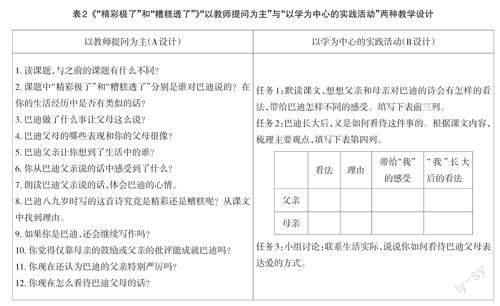

如五年級上冊略讀課文《“精彩極了”和“糟糕透了”》講的是巴迪童年時期寫了第一首小詩,母親和父親分別給予了“精彩極了”和“糟糕透了”兩種截然不同的評價,這兩種評價對他的成長產生了深遠的影響,他從評價中感悟到父母不同的愛。這篇文章緊扣單元主題“舐犢之情”。我們來比較本課“以教師提問為主”和“以學為中心的實踐活動”兩種不同的設計(見表2)。

從表2 可以看出,A 設計以教師提問為主,課堂形態基本是一問一答式,問題多屬于文本理解層面,較少批判性、創造性、應用性問題,學生思考的空間有限,這種教學形態當前還比較普遍。如何改變師生單向交流,轉向學生自主的聽、說、讀、寫實踐活動?B 設計由三個學習任務組成,構建了“以學為中心的實踐活動”。任務1 引導學生自主默讀課文,了解課文內容,通過交流“帶給‘我的感受”這個部分,引導學生從文中人物的動作、神態、心理等細節描寫中,感受“我”從得意、焦急到最后失望、難過的情感變化,從而有效落實單元語文要素“體會作者描寫的場景、細節中蘊含的情感”。任務2 引導學生梳理并交流父母不同的評價對巴迪產生的重要影響,還可以在此基礎上,設計“采訪作家巴迪”的活動,在角色體驗的情境中深刻體會巴迪對父母的理解和感激。任務3 引導學生將閱讀與自己的生活關聯起來,自主建構新認知,體現了從閱讀中學習的價值。

比較A、B 兩種設計,可以發現在“以學為中心的實踐活動”中,學生是能動的參與者,在閱讀、理解、思考、梳理、交流、表達中逐步提高語文能力。教師要改變過多地單向傳遞的習慣,要為學生獨立學習提供幫助、支持和服務。新課程標準在課程理念中提出“增強課程實施的情境性和實踐性”,旨在促進學習方式變革。

3. 教學環節中核心素養四個方面各有側重

“核心素養四個方面的提高是整體推進的,但在某一時刻、某一教學環節中又可能是有所側重的。”[8]只有各有側重,不斷累積,才能使核心素養的培育不落空。新課程標準把語文核心素養分成四個方面,并作了概括性的解釋。為了使解釋一目了然,筆者用幾個主題詞來說明,也便于教師在某一時刻、某一教學環節做到有所側重(見表3)。

如一年級上冊《日月明》是根據會意字構字規律編排的識字課文。“日月明,田力男……”朗朗上口的短句,揭示出會意字“合二字三字之義,以成一字之義,使人觀之而自悟”的構字特點。我們來看一位教師引導學生認識“明”字并體會會意字構字特點的教學片段。

師:請仔細觀察課題中的“明”字,你有什么發現?

生:我發現“明”字由一個“日”和一個“月”組成。

生:“明”是后鼻音,左右結構,日字旁。

生:“明”的意思是很亮,有陽光和月光的時候很明亮。

師(出示日出和滿月的視頻):你們說得很有道理,我們一起來欣賞生活中有太陽和月亮的景象。當太陽和月亮出現時,世界變得明亮(出示詞語:明亮);有了明亮的光線,我們能把景物看得很清楚,“明”還有明白的意思(出示詞語:明白);太陽落山,月亮升起,我們進入夢鄉,要說一聲“明天見”了(出示詞語:明天)。

(學生逐個朗讀教師出示的詞語:明亮、明白、明天)

師:“明”字由“日”和“月”組成,左右結構,日字旁。日字旁的字一般和什么有關?

生:日字旁一般和太陽有關。

生:日字旁可能和溫暖有關。

生:日字旁還和時間有關。

漢字是具有獨特魅力的表意文字。義務教育階段的學生樹立文化自信,要通過潤物無聲的語文學習落實。此教學片段中,教師以“明”字為例,引導學生感知漢字與生活的關系,理解并積累“明亮、明白、明天”等詞語,引導學生探究日字旁字的特點,感受古人造字的智慧,滲透會意字的構字規律。在此過程中,教師指導學生學習識字方法,激發學生的識字興趣。

又如五年級下冊《牧場之國》描寫了荷蘭美麗、幽靜的牧場風光,大片碧綠的草原和成群的牛羊組成了自然王國,描繪出動物與人、環境和諧相處的畫面。“能體會靜態描寫所表現的荷蘭牧場的寧靜之美”是本課的教學重點。我們來看一名教師引導學生進行語言文字運用學習的教學環節。

(1)朗讀課文,找出文中描寫荷蘭草原的短語。交流呈現:碧綠的絲絨般的草原,碧綠色的低地,遼闊無垠的原野,見不到一個人影的綠草地

(2)這些短語分別是從什么角度描寫草原的?交流:碧綠的絲絨般的草原(色彩、光澤和質地),碧綠色的低地(色彩、場所),遼闊無垠的原野(范圍、色彩),見不到一個人影的綠草地上(感受、色彩)

(3)多樣的描寫角度,荷蘭草原給你留下了怎樣的印象?

交流印象:草原非常美麗、草原遼闊無垠、草原生機勃勃等

(4)教師小結:描寫一個事物可以從不同角度去寫,會給人留下不同的印象和感受。那么,鮮花可以從哪些角度去寫?請每位同學說一個短語。

學生交流:五顏六色的鮮花(顏色),清香四溢的鮮花(香味),含苞待放的鮮花(姿態),漫山遍野的鮮花(范圍)

此教學環節側重語言運用。學生以描寫荷蘭草原的短語為例,體會多樣的描寫角度帶給自己的多種感受,即荷蘭牧場的寧靜之美,進而遷移運用到描寫鮮花上,在語言實踐中再次認識語言運用的規律,積累語言經驗。在學習語言文字的過程中,同步帶動文化、思維、審美的發展。

教師在實施素養導向的語文教學時,要處理好對核心素養宏觀認知和微觀實踐的關系。從宏觀認知看,核心素養的四個方面是一個互相關聯的整體,學生核心素養的形成需要經歷復雜的過程。在此過程中,語文實踐活動與真實情境是學生核心素養培育的必要條件和表現載體,但不能沒有教師的組織、引導、啟發和幫助。從微觀實踐看,“在語文課程中,學生的思維能力、審美創造、文化自信都以語言運用為基礎,并在學生個體語言經驗發展過程中得以實現”[9]。唯有此,才能避免出現“泛語文”的現象。