以能力為本的社會工作模擬方法

雷杰 李學斌 蘇振浩

[摘要] 以能力為本的培養方向是目前西方社會工作教育的重點,而模擬(simulation)則是對專業能力進行教學與評估時所采取的主要方法。為進一步推動該方法在我國社會工作專業領域中的應用,本研究運用范圍綜述(scoping review)的研究方法,從1990—2020年發表的中英文論文中篩選出26篇與“能力”和“模擬”相關的經驗研究進行分析。研究發現,以能力為本的社會工作模擬方法主要包括模擬準備、模擬執行、模擬結果等三個步驟。首先,模擬準備需要確認能力類型、參與者、標準化案主、場景、測量工具、評價者等方面。其次,模擬執行需要完成案主面談、匯報反饋、個人反思等環節。最后,模擬結果需要呈現能力水平、參與者滿意度評價、個人反思內容分析等情況。總的來說,以能力為本的社會工作模擬方法具有前沿性、教育性、科學性、標準化、仿真性、可操作性等六大特點。日后若能引進和推廣此方法,將對進一步深化我國社會工作人才隊伍建設發揮重要作用。

[關鍵詞] 社會工作? 專業能力? 模擬? 標準化案主? 客觀結構化臨床考試

[基金項目] 本文為國家社會科學基金一般項目“我國社會工作者專業能力體系的本土化研究”(雷杰主持,編號為18BSH150)的階段性成果。

[作者簡介] 雷杰,中山大學社會學與人類學學院副教授、博士生導師,研究方向為社會工作專業化、困境兒童、社會救助;李學斌(通訊作者),中山大學社會學專業博士研究生,研究方向為社會工作、社會救助、社區治理;蘇振浩,中山大學社會工作專業碩士研究生,研究方向為社會工作專業化。

[中圖分類號] C916

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1008-7672(2023)02-0001-25

一、 引言

(一) 以能力為本的社會工作教育

社會工作教育的核心目標是培養勝任專業工作要求的從業人員①②。基于此目標,近年來社會工作教育的重點逐漸從以知識為本轉變到以能力為本(competence-based education)的取向。③例如,美國社會工作教育委員會(Council on Social Work Education,CSWE)在2008年的《教育政策與認證標準》(Educational Policy and Accreditation Standards)中明確提出以能力為本的專業教育取向,并在2015年修訂的版本中進一步強調:社會工作教育需“從注重內容(應該教學生什么)和結構(組成教育的各部分形式和組織過程)的課程設計模式,轉變為更加注重學生學習成果的模式”。④也就是說,社會工作教育者需要將教學的重點從授課式的、以內容為主的方式,轉變到強調學生對于某些具體的專業能力的學習上。⑤

其中,社會工作專業能力被界定為“在實踐情境中以有目的、有意識以及專業的方式,整合和應用社會工作知識、價值觀和技能,從而促進人類和社區福祉的能力”。⑥據此,美國社會工作教育委員會還進一步規定了專業教育需要圍繞九種專業能力進行教學設計,具體包括:展示倫理和職業行為;處理實務中的多樣性和差異性;推進人權和促進社會、經濟、環境正義;從事基于實務的研究和基于研究的實務;參加政策實踐;與個人、家庭、團體、組織和社區互動;對個人、家庭、團體、組織和社區進行預估;介入個人、家庭、團體、組織和社區;與個人、家庭、團體、組織和社區共同對實務進行評估等。⑦

由此可見,以能力為本的社會工作教育,其課程設計思路是以結果為導向的,旨在確保學生能夠在日后的實務中整合和應用相關的專業能力。這一教育模式由兩個核心要素構成:一是如何提升專業能力;二是如何評估這些能力的習得情況。前者是指社會工作教育應當通過各種教學方法和教育活動,為學生提供學習特定專業能力的機會;后者是指社會工作教育要對學生的學習成果進行評估,判斷其是否已經具備開展專業實踐的能力。此外,后者的評估信息還可以用于改進前者的教學設計,以便更好地實現以能力為本的教育目標。⑧

在此專業教育模式中,現行常見的做法是教育者通過筆試、論文、匯報展示或作品分享等形式來對學生所習得的專業能力進行評估。①然而,這些方法并不能將學生放在真實或模擬的實務情境中進行考查。盡管專業實習能夠彌補這一方面的缺陷,讓教育者有機會對學生在真實場景中所展現出來的專業能力進行評估,但由于實習教育受到機構資源、倫理考量、反饋時間和流程設計等因素的影響,仍然無法對學生進行科學化的評估。②為了更好地彌補實習教育的短板,越來越多的社會工作教育者開始選擇模擬的方法作為能力教學與評估的方式。③

(二) 模擬與社會工作教育

模擬可以被定義為“創造一個假想的機會,其中包含對現實的真實再現、對學生參與的積極促進以及將復雜的實踐和理論學習與重復、反饋、評價及反思的機會進行整合的過程”。④事實上,模擬學習(simulation-based learning)在臨床醫學⑤、精神健康⑥、護理⑦、物理治療⑧等多個領域中已有廣泛的應用,并被證明是一種在安全環境中對專業能力進行練習和評估的有效方法。在社會工作領域中,模擬方法的優點在于:以高度真實的方式模擬社會工作者與案主的互動,但不存在實際工作中可能產生的潛在倫理風險⑨;作為理論與實務之間的橋梁,模擬方法不僅能夠讓教育者教授理論知識,而且能夠讓學生親身體驗這些理論知識的運用⑩;模擬方法還可讓教育者直接觀察學生的實踐,解決了以往實習教育無法及時反饋的難題。①

事實上,模擬方法在社會工作教育中的使用并非少見。一些研究將專業教育常用的角色扮演(role-play)視為模擬的一種形式②③,而關于角色扮演的研究也由來已久④⑤⑥。簡單來說,角色扮演是由臨時扮演的案主和專業學生、教育者進行互動的過程。但是,越來越多的研究認為,應當區分角色扮演與模擬,原因在于角色扮演在能力教學和評估方面存在明顯的缺陷:一是角色扮演中的案主通常缺乏真實性。案主的臨時扮演者一般無法根據所接受的干預做出接近真實情況的回應,也無法表演出準確的情感及其強度,因此很容易造成角色脫離。二是角色的扮演者甚至會“過度合作”,令互動過程過于順暢,雙方的反饋也傾向于寬容。⑦相比之下,模擬嚴格要求有標準化案主(standardized client)的參與,而這些由訓練有素的演員所扮演的案主能以接近真實的方式對專業會談進行重現,從而為學生提供與實際工作更趨同的學習機會。⑧

(三) 研究問題

為進一步推動模擬方法在我國社會工作專業的應用,本文的研究問題是:基于標準化案主的設置,已有的經驗研究如何開展以能力為本的社會工作模擬?在現有綜述中,洛基(Logie)等梳理了2011年之前發表的17項經驗研究,重點關注了社會工作模擬研究的設計方法、評估內容及其方法論局限。⑨庫爾吉安塔基斯(Kourgiantakis)等的綜述則回顧了2018年以前發表的52項經驗研究,進一步總結了社會工作模擬研究的特點、應用于教學和評估的步驟流程以及促進和阻礙其應用的相關因素等。①盡管這兩篇文獻綜述對于如何在社會工作領域運用模擬方法具有相當大的參考價值,但它們均未具體關注模擬方法與以能力為本的學習之間的結合。因此,本研究基于模擬與專業能力相關的文獻,梳理與整合出以能力為本的社會工作模擬方法的完整過程,從而為我國培養可勝任的社會工作人才提供新的方向。

二、 研究方法

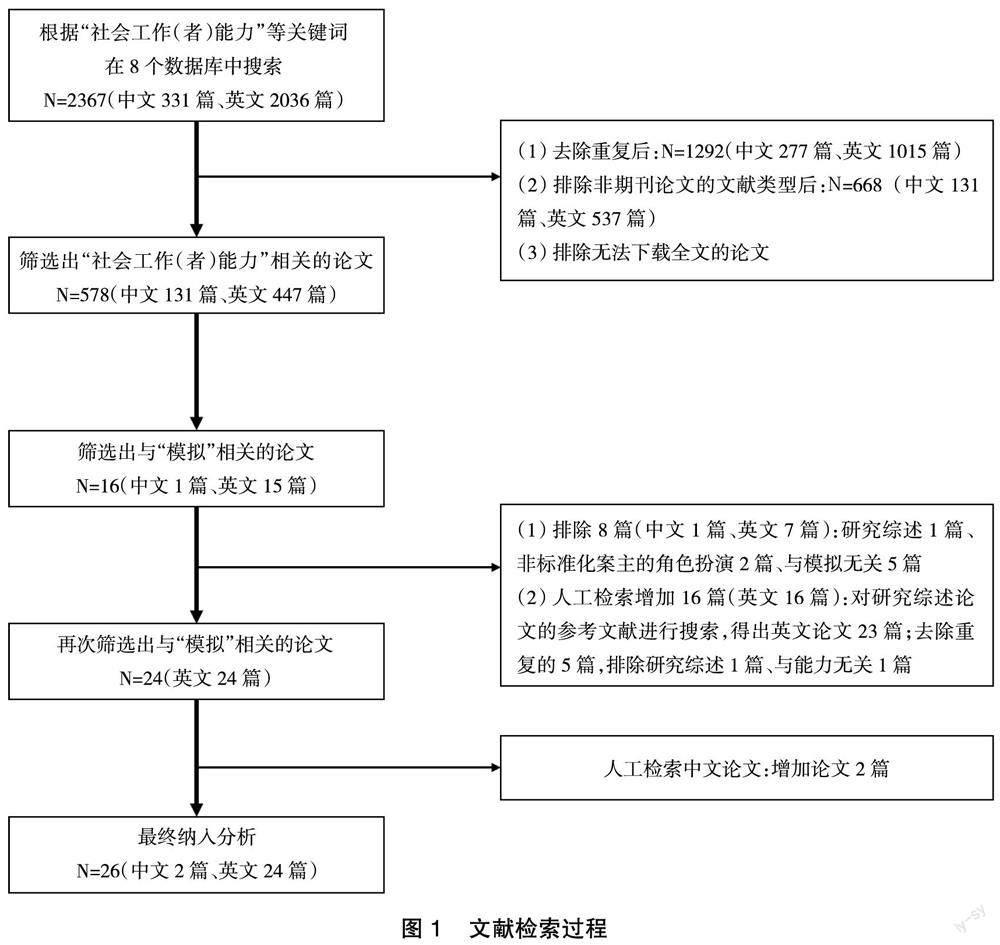

為深入了解以能力為本的社會工作模擬過程,本研究采用了范圍綜述方法。該方法可以快速確定某一領域可用的文獻范圍,審查該領域的研究狀況以及尋找特定研究主題的空白,是證據綜合法中最有用的工具之一。②該方法分為五個階段,包括確定研究問題、識別相關研究、選擇研究、繪制數據圖表、總結報告結果。③在此框架的指導下,本研究按照以下步驟開展文獻檢索的工作。

(一) 第一輪檢索:確定與“社會工作(者)能力”相關的文獻

研究團隊選擇了中國知網作為中文文獻的檢索平臺;遵循泰勒(Taylor)對社會工作文獻數據庫的推薦④,研究團隊選擇了AgeInfo、CareData、Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)、Medline、PsycInfo、Social Sciences Citation Index(SSCI)、Social Services Abstracts等數據庫進行英文文獻的檢索。在第一輪檢索中,研究團隊在中國知網的“篇名”和“關鍵詞”中,以同時含有“社會工作”和“能力或勝任力或質素或素質”等關鍵字進行檢索;然后在上述英文數據庫的“title”和“keywords”⑤中,以同時含有“social work*”以及“competenc* or capabilit* or standard* or proficienc* or suitabilit*”等關鍵字進行檢索;中英文檢索年限均限定為1990—2020年,最終共檢索到2367篇文獻,包含中文文獻331篇、英文文獻2036篇。

為方便管理和整理文獻,研究團隊將這些檢索結果導入Endnote 9.1,去除重復后保留文獻1292篇(中文文獻277篇、英文文獻1015篇)。隨后,研究團隊根據是否與“社會工作(者)能力”相關的標準,對這1292篇論文的摘要進行了審核;另考慮到經同行評議的期刊論文質量相對較高,本研究排除了報告、書籍、書評、學位論文等文獻類型,僅保留期刊論文668篇(中文論文131篇、英文論文537篇)。最終排除無法下載全文的文獻后,保留論文578篇(中文論文131篇、英文論文447篇)。

(二) 第二輪檢索:確定與“模擬”相關的文獻

接著,研究團隊在這578篇論文中繼續篩選出與“模擬”相關的文獻。考慮到摘要會包含更多的信息,研究團隊采用了“模擬”“角色扮演”①“客觀結構化臨床考試”“標準化案主”“simulation”“role play”“standardized actor/client”“objective structured/standard clinical examination/evaluation”(或其簡稱“OSCE”)等關鍵字,對中英文論文的標題和摘要進行檢索,共得到16篇符合要求的論文(中文文獻1篇、英文文獻15篇)。鑒于本研究的綜述范圍僅限定于經驗研究(那些通過定量或定性方法收集數據或資料的文章),研究團隊經查閱全文后刪掉1篇研究綜述、2篇有關非標準化案主角色扮演的論文(其中1篇為中文)、5篇與模擬無關②的論文,最終剩下8篇英文論文。

(三) 第三輪檢索:通過人工檢索拾遺補缺

阿克西(Arksey)和奧馬利(OMalley)指出,檢索相近主題的文獻綜述中的參考文獻,對推動范圍綜述的文獻檢索飽和是極具價值的。③上一輪檢索發現了1篇相近主題的文獻綜述④,其中包含103篇參考文獻,在這些參考文獻中又有1篇相近主題的文獻綜述⑤,包含49篇參考文獻。這兩篇文獻綜述累計包含152篇參考文獻。研究團隊對這些參考文獻采取了與第一輪和第二輪檢索相同的搜索策略,得到23篇英文論文,并經去除與第二輪檢索重復的結果后剩下18篇。經研究團隊查閱全文后,刪掉1篇研究綜述、1篇沒有在文中涉及“能力”研究的論文,最終剩下16篇英文論文。

另考慮到前面的檢索步驟并沒有篩選出相關的中文論文,研究團隊以 “模擬”“角色扮演”“客觀結構化臨床考試”“標準化案主”等關鍵詞直接在中國知網上進行搜索,再通過全文閱讀來判斷是不是與“能力”相關的經驗研究,最終納入2篇相關的中文論文。⑥

(四) 小結

本研究主題聚焦以能力為本的社會工作模擬,目的是得出基于標準化案主的模擬方法全流程,納入了將模擬方法應用于專業能力培養的中英文經驗研究論文,排除了研究綜述、非經驗研究、非期刊論文、無法下載全文的文獻等,最終篩選出2篇中文文獻和24篇英文文獻進行分析(詳見圖1)。

三、 研究發現

表1總結了26篇被納入范圍綜述的論文概況。下文將按以往研究概述、模擬準備、模擬執行、模擬結果等四個方面,對研究結果進行分析。

(一) 以往研究概述

從發表時間上看,有關研究最早發表于1998年,集中發表于2010年以后。英文論文發表的各時間段為:2000年前(N=1)、2001—2010年(N=1)、2011—2015年(N=10)、2016—2020年(N=12)。相比而言,中文論文的發表時間更晚一些,兩篇文獻的發表時間分別為2015年與2018年。

所有26篇論文均采用了標準化案主的方式,由演員(N=20)、志愿者(N=3)、學生(N=1)或教師(N=1)扮演標準化案主。①在標準化案主的基礎上,有11篇文章增加了客觀結構化臨床考試(objective structured clinical examination)的環節。客觀結構化臨床考試最早被應用于醫學領域,自從貝茨(Baez)的研究開始,被應用于社會工作領域。它指的是在模擬參與者與標準化案主互動的過程中,由評價者(如教師)使用客觀化、結構化、標準化的評估工具,對參與者所展現的能力進行? ?評估。②③

已有研究均將社會工作模擬應用于以能力為本的教學和評估。有15篇論文將模擬整合到? ? 教學過程中,并在教學之后評估教學的效果,有11篇則直接應用模擬的方法對參與者的能力進行評估。

從研究設計上看,有13篇文章采用了定量設計,10篇采用了定性設計,3篇采用了混合設計。從模擬的參與者來看,僅有單組同類對象參與的有16篇;有分組不同類對象參與的有10篇(其中不同專業的6篇、社會工作專業不同年級的3篇、有實驗組和控制組的1篇)。從數據收集方式上看,有15篇為單組橫斷面研究、1篇為單組前后測研究、5篇為分組橫斷面研究、5篇為分組前后測研究(詳見表2)。

(二) 模擬準備

從已有研究可知,模擬在開始之前需要首先做好以下準備事項,包括能力類型、參與者、標準化案主、場景、測量工具、評價者等。

1. 能力類型

社會工作模擬與以能力為本的教育過程相輔相成。模擬的核心目的在于促進參與者的能力提升(教學目的),或對模擬參與者的能力進行評估(評估目的)。因此,開展社會工作模擬的第一步要確認擬展開教學或評估的專業能力是什么。在26篇論文中,有9篇是對社會工作通用能力進行教學或評估,其余17篇論文則是針對專項能力進行教學或評估(詳見表3)。

通用能力主要包括了兩種類型:一是建基于波格(Bogo)等所發展的整體能力(holistic competence)模型(N=6),包括在助人過程的不同階段需要執行的過程性能力(procedural competencies)以及對個人的認知和情感狀態進行內省的元能力(meta-competence)。①二是沿用了盧(Lu)等所提出的社會工作臨床(實務)能力體系②(N=3)。在此基礎上,臧其勝的研究還增加了組織協調的能力③。

專項能力則涵蓋了醫療保健(N=8)、精神健康(N=3)、老年(N=2)、兒童(N=1)、青少年(N=1)、性少數群體(N=1)、藥物濫用(成癮)(N=1)等細分領域。其中,醫療保健領域包括對跨專業合作能力(N=6)、健康社會工作臨床能力(N=1)、預立醫療自主計劃能力④(N=1)、傳遞負面健康消息能力(N=1)、兒童虐待預估與報告能力(N=1)等。精神健康領域包括對精神健康預估與制訂治療計劃能力(N=1)、正念能力(N=1)、整體能力模型(N=1)等。老年領域包括老年人心理健康服務能力(N=1)、老年抑郁癥患者照護能力(N=1)等。其余領域則涉及動機性面談能力(N=1)、青少年領域整體實踐能力(N=1)、自殺與遭受暴力風險的識別與介入能力(N=1)、性少數群體平權實踐能力(N=1)、藥物濫用(成癮)的預估與介入能力(N=1)。值得留意的是:與前述通用能力的模擬不同,專項能力的研究中只有李(Lee)等⑤沿用整體能力模型并涉及元能力。

2. 參與者

模擬的參與者是指那些在模擬過程中扮演“社會工作者”的人員。幾乎所有的論文(N=25)都有社會工作專業在讀學生作為模擬的參與者,包括3篇為本科生、15篇為研究生、6篇為未明確年級的社會工作專業學生、1篇為本科生與碩士研究生共同參與。另外,有15篇論文同時有其他人員參與,包括剛畢業的研究生(N=2),社會工作(N=3)、護理(N=7)、醫學(N=1)、物理治療(N=1)、營養學(N=1)等專業的學生或從業者。

模擬還需要考量參與者的規模。在報告了參與者人數的22篇文章中,規模數量最少為10人,最多為129人。這表明了參與者的人數并不需要很多。有部分研究因以教學為目的,甚至僅由3~4人參與模擬,其余則從旁觀察。⑥

事實上,參與者的選擇與模擬的目的、研究設計息息相關。多數研究(N=16)關注同一年級的參與者,因此僅有單組參與者參與模擬。當考查不同年級的學生或不同從業年限的工作人員時(N=3),則可參考波格等的研究設計,設置研二學生、剛畢業的研究生以及碩士畢業且有5年以上工作經驗的社會工作者等三個組別。①還有6篇論文選擇了不同專業的學生或從業者共同參與模擬。例如,卡斯特羅(Costello)等人模擬的目的在于比較社會工作、護理、物理治療和營養學等不同專業學生跨專業合作的能力。②

在招募到參與者后,需要為他們做好參與模擬的準備。首先,可通過講座、培訓、角色扮演等方式,向學生傳授模擬所要考查的專業能力。例如,貝茨的研究在開展模擬前進行了如何有效開展干預藥物濫用的講座③;桑普森(Sampson)的研究為學生提供了如何對性少數群體開展工作的培訓內容,并介紹了預估高風險行為的方法與工具④;格里斯(Gellis)和金(Kim)讓學生參與了老年抑郁癥護理過程的角色扮演。⑤其次,還需向參與者介紹模擬的內容和實施流程,包括:提供關于模擬案主背景情況介紹的文字材料⑥,甚至可以是事先錄制好的視頻片段介紹⑦;介紹模擬的流程⑧或提供相關的視頻片段⑨;提前參觀模擬的場地與環境⑩;列出模擬欲考查的能力清單等。11當然,也有研究不提供任何準備資料,讓參與者在一無所知的情況下進入模擬。12

3. 標準化案主

標準化案主的設置體現了模擬的標準化與仿真性。標準化案主始終圍繞著一個特定的角色和一段精心編寫的案例史,從而讓參與者在模擬過程中有機會展現出相關的專業能力。①標準化案主可由演員(N=20)、志愿者(N=3)、學生(N=1)或教師(N=1)扮演。

其中,有9篇文章報告了為扮演標準化案主的人員所進行的訓練工作。受訓人員會收到一本詳細的手冊,并由教師與其會面提供培訓②,內容包括:模擬的目標③;標準化案主的生理、心理、社會特征及背景④;標準化案主的言談舉止、情緒強度等⑤;在面談中需要出現的精準臺詞,以及務必要傳達給參與者的關鍵信息⑥⑦;把關好扮演人員能夠做出符合預期的標準化反應⑧;在模擬結束后如何向參與者提供反饋⑨,或者如何填寫評估量表。⑩

4. 場景

標準化案主會在設定好的場景中進行扮演,而場景數量在不同研究中有一定的差異。在23篇報告了場景數量的論文中,單一場景使用得最多(N=15),而最多的場景數量為6個(N=1),平均有場景數量為2.1個。值得留意的是:基于評估目的的模擬平均有2.9個場景,多過用于教學目的的模擬(平均有1.4個場景),這是因為前者需要不同的場景來交叉驗證參與者的能力。另外,在場景數量不少于4個的7篇研究中,有5篇屬于客觀結構化臨床考試,這表明了該設置同樣需要較多的場景來支撐。

由于模擬的場景需營造出很強的真實感和代入感,因此這些場景通常從實務工作中提煉,并應具備有效性、可信性、一致性(針對多個數目的場景)等特征。①開發場景的團隊應與一線社會工作者進行合作,不但向其獲取場景的案例藍本,還要把編寫好的場景材料給他們進行修改。②同時,也可與標準化案主的扮演者共同討論并修改③,甚至在開展模擬前進行試驗以便改進。④克雷格(Craig)等詳細介紹了一個嚴謹的場景制訂過程,包括從實務工作者處獲取案例藍本、草擬場景、從實務工作者中獲取反饋、將這些反饋加入修訂的場景、再從教師與模擬所針對的對象那里獲取反饋、將這些反饋加入進一步修訂的場景、整合標準化案主扮演者在培訓中的反饋、準備與場景有關的設施與道具、從參與者那里獲得反饋、最終將反饋整合到場景中等復雜步驟。⑤此外,一些必要的設施與環境可以顯著增強場景的效果,如布置一個與真實環境高度相似的醫療場所⑥,利用一個會發出哭泣聲音的人形玩偶,給參與者帶來更貼近真實情況的干擾等。⑦

5. 測量工具

社會工作模擬還需要確認測量模擬結果的工具。定量研究主要測量參與者的能力表現(N=15)以及參與者對于模擬的滿意度(N=6)。在能力表現評估方面,最常見的標準化測量工具來自客觀結構化臨床考試(N=8),包括OSCE表現評估量表⑧⑨⑩、OSCE反思評估量表1112、基于臨床能力的行為檢查量表①②③等。這些測量工具都已被證明具有良好的效度與信度。同理,在6篇測量參與者滿意度的定量論文中,有一半采用了由不同內容構成的OSCE滿意度評價量表。④⑤⑥定性設計在評估參與者滿意度時被使用得更多,有7篇論文通過書面或口頭報告的方式收集了參與者對模擬的評價。此外,有6篇論文采用內容分析的方法,從參與者在模擬后的反思內容中提煉出相關的主題。

6. 評價者

最后,模擬準備階段需決定由誰來對參與者的能力進行評價。評價者的類別可以是教師(N=3),由教師、標準化案主、其他學生同伴、參與者(自評)共同構成的評價團隊(N=3),社會工作者(N=2),其他學生同伴(N=1)等。這些評價者要提前為評價工作做好準備,如接受培訓、學習與了解測量工具、掌握反饋技巧等。⑦

(三) 模擬執行

模擬執行的過程包括案主面談、匯報反饋、個人反思等三個環節。在模擬之時,參與者與標準化案主在布置好的房間中開展模擬,而評價者則對模擬過程進行觀察與評價。如有多個場景,則每個場景應設置在不同的房間,且都準備好必要的設施,如座椅、資料、錄像設備等。⑧

1. 案主面談

模擬執行的第一個環節是案主面談。在這個環節中,扮演社會工作者的參與者與標準化案主進行面談,并圍繞場景所設置的案例問題進行互動。有14篇論文具體介紹了此環節,每個場景面談的時長約10~30分鐘。在一些跨專業團隊的場景中,面談的時間可能更長一些。例如在卡斯特羅等的研究中,不同專業背景的參與者各有15分鐘與標準化案主單獨面談,另在與案主面談的前后各有30分鐘的跨專業團隊會議時間。在有條件的情況下,整個案主面談過程要全程錄像,以便后面的匯報反饋和個人反思的開展。①

一些以教學為目的的模擬還可安排對案主面談的觀察。參與者的同伴(如其他學生)可圍坐在案主面談的現場,或者通過單面鏡進行觀察。②如果模擬的內容觸發了這些觀察者的負面情緒,觀察者可以選擇離開模擬現場。③

2. 匯報反饋

案主面談結束后,一般需要進行匯報反饋的環節。13篇論文提及了此環節,其中有7篇同時進行匯報與反饋,還有3篇論文僅進行匯報、3篇論文僅進行反饋。匯報是指參與者需要向教師、標準化案主的扮演者甚至其他參與者匯報自己在案主面談中所呈現的能力。如在帕楚科尼斯(Pecukonis)等的研究中,參與者需用15分鐘向教師團隊和標準化案主的扮演者進行匯報,介紹自己在案主面談過程中如何使用動機性面談的技巧。④參與者甚至可以在觀看完自己與案主面談的錄像后再進行匯報。⑤在匯報之后,教師、標準化案主的扮演者可根據參與者在案主面談中的表現,提供關于知識、技能、專業判斷、自我反思等方面的反饋。⑥除了口頭的形式外,反饋還可以使用書面的形式。貝卓(Badger)與邁內利(Macneil)的研究則為參與者提供一份書面描述,幫助學生詳細了解自己在與案主的面談中抓住了哪些要點,遺漏了哪些信息。⑦

3. 個人反思

模擬執行的第三個環節是參與者的個人反思。有14篇論文提及如何引導參與者在與案主面談后進行此環節。個人反思包括兩種形式:一是由教師使用一組結構化的訪談問題來評估參與者的反思能力,如涵蓋實務的概念化、有意識的自我調節、作為專業人士的學習與成長等。①②二是完成書面的結構化反思問卷或作業。③④

(四) 模擬結果

當所有參與者完成模擬執行后,評價者需要結合測量工具所獲取的數據,呈現參與者的能力(N=15)、滿意度評價(N=11)、個人反思內容(N=6)等方面的結果。

1. 能力表現評估

評估參與者能力的論文可以分為四類。一是模擬能給參與者帶來能力提升的成效(N=6)。如在威利克斯(Wilcox)等的研究中,參與者在跨專業學習準備量表和對醫療團隊態度量表中的得分較模擬前分別提升了63.6%和15.6%~37.5%。⑤二是模擬證明了介入的課程或教學內容能有效提升參與者的能力(N=2)。例如參與者在參加藥物濫用干預的專題講座與培訓后,其藥物濫用干預知識量表的得分從模擬前的6.24分顯著提升到了模擬后的8.06分(滿分為9分)。⑥三是模擬能夠顯示參與者在不同能力要素之間的水平差異(N=6)。如盧等的研究發現,參與者的文化洞察能力和元能力遠強于其他臨床能力。⑦四是模擬可以對不同組別的參與者能力進行橫向比較(N=7)。如波格等的研究表明,研究生畢業滿五年的社會工作者在OSCE表現評估量表與反思評估量表上的得分顯著高于研二學生以及剛畢業的研究生。⑧

2. 參與者滿意度評價

已有定量和定性數據均表明,參與者對模擬方法有較高的評價。滿意度調查的分數一般都很高,如4.9分(滿分為5分)①、4.33分(滿分為5分)②、4.67~4.82分(滿分為5分)。③參與者在定性評價中也提出很多積極的意見:一是對能夠有機會參與模擬表示感激。④二是認為模擬與傳統的角色扮演相比是一種更加正面的體驗,因為標準化案主增強了模擬的真實性⑤,能夠緩解參與者由于不知道如何進行恰當的角色扮演而產生的焦慮⑥,并能夠提高他們的參與度。⑦三是認為用于教學的模擬具有教育意義⑧,在獲得知識、發展技能、增強批判性思維和專業判斷能力、提升自我意識和自我調節能力等方面對學生有明顯幫助。⑨四是認為用于評估的模擬是一種公平且有效的方法,能夠很好地考查實務能力,并找出需改進的地方。⑩

3. 個人反思內容分析

有6篇論文對參與者的個人反思對話進行了內容分析,提煉出與反思能力相關的主題。例如,波格等發現不同參與者在對實務進行概念化的能力上,或能夠應用宏大的解釋性理論,或可以應用中觀的干預模型,或只能應用微觀的實踐技能,因此呈現出從微觀到宏觀、從淺顯到深入的連續體。11凱茨(Katz)等發現,學生會圍繞以下三個主題展開反思:模擬過程中案主強烈的情緒對自身所產生的影響、模擬過程中更多采用個人的經驗而不是理論的知識去處理實踐問題、模擬能夠幫助自己明確學習方向并為實習做好準備等。12

四、 結論與討論

通過對1990—2020年中英文經驗研究的論文進行范圍綜述,本研究認為以能力為本的社會工作模擬方法具有以下六大特點:

一是前沿性。在26篇被納入綜述的論文中,發表時間最早為1998年,但大都集中發表于2010年之后(N=22);中文論文的數量更為稀少(N=2),而且發表時間更晚(2015年和2018年)。這表明該方法應用廣泛,尤其在我國的應用與研究上有巨大的探索空間。

二是教育性。幾乎所有的論文(N=25)均將社會工作專業在讀學生作為模擬的參與者,從而緊扣以能力為本的社會工作教育,在仿真的實務情境中考查學生的專業能力。同時,現有研究已證明模擬可以被用來考查不同領域和不同種類的專業能力:它既可以被應用在醫療保健、精神健康等細分領域,適用于對老年、兒童、青少年等群體的介入,又能夠適用于對各種通用能力和專項能力的考查(詳見表3)。因此,參與者普遍認為模擬是一種極具意義的能力教學方法,能幫助學生增加對實務的理解,令他們的過程性能力與反思能力得到明顯的增強。另外,當模擬被用于教學目的時,學生還可以在現場,或通過單面鏡、錄像等社會工作實驗室內的設備觀察其他學生的模擬過程。這在很大程度上能夠解決我國高校社會工作實驗室普遍存在的利用率低、與實務脫節等問題。

三是科學性。模擬注重使用經驗研究的設計,用定量、定性或混合的方法檢驗參與者的能力提升情況,呈現參與者的滿意度評價,以及揭示參與者的個人反思內容。其中,客觀結構化臨床考試是最為常見的一種模擬設置:它一般擁有至少5個場景,以便交叉驗證參與者的能力;它擁有成熟的測量工具(如OSCE表現評估量表、OSCE反思評估量表、基于臨床能力的行為檢查量表、OSCE滿意度評價表等),因此具備對專業能力進行客觀測量的可行性。

四是標準化。模擬中的標準化案主、場景與測量工具均具有標準化、可復制等特征。在絕大多數的研究中(N=20),標準化案主需經過訓練,以確保其在每次開展模擬時都盡可能地呈現相同的言談舉止與情緒強度。此外,模擬的場景和測量工具均遵循有效、可信等原則,從而為參與者的能力評估提供標準化的基礎。

五是仿真性。模擬方法要求標準化案主的場景案例應來源于真實的實務經驗,并充分征求專業人員、標準化案主的扮演者、參與者等人的意見,不斷地對仿真度進行完善。模擬場景中還會布置與實務情境相似的環境設施,從而讓參與者有身臨其境的感覺。因此,模擬方法不但能克服以往角色扮演練習不夠真實、復雜的缺點,還能避免學生在傳統實習教育中可能給真實案主所帶來的倫理風險。

六是可操作性。據以往研究,模擬方法所需的場景數量并不多,平均數量僅為2.1個;每個場景所需的時長較短,一般為10~30分鐘;而所針對的參與者規模也較小,參與者最多的報告只有129人。這說明模擬方法的開展條件具可行性。

除以上六大特點外,本研究的另一貢獻是總結了以能力為本的社會工作模擬的全過程(詳見圖2),從而為日后引進和推廣此方法奠定了基礎。在模擬準備階段,我們應注意以下三點:第一,應優先考慮使用整體能力模型。該模型包括元能力和過程性能力兩大體系,其優點在于能夠兼顧社會工作者的主觀能動性(如反思能力)與具體服務能力,從而防止模擬方法的使用出現過于強調技術化能力的傾向。第二,應確認參與者的類型與規模,并為他們做好事前的準備。除社會工作專業學生外,可以視研究需要增加其他組別的人員以開展對比。另外,在以教學為目的的模擬研究中,還需通過講座、培訓、角色扮演甚至是模擬本身等手段讓參與者提前習得特定的專業能力。第三,在模擬開始前還需要完成場景的開發、標準化案主的培訓,確定評估所需的測量工具,選擇和培訓好評價者等工作。

在模擬執行階段,包括案主面談、匯報反饋與個人反思等三個環節。第一,在案主面談時,參與者與標準化案主在單一或不同場景中進行一定時間(10~30分鐘)的面談,而評價者則在一旁(或通過單面鏡)觀察并使用專門的量表進行評分。第二,在匯報反饋時,參與者應向教師、標準化案主或者其他參與者匯報自己在模擬過程中所運用的能力與技巧,并從標準化案主的扮演者和教師處獲得相應的反饋。第三,在個人反思時,參與者應根據自己在整個模擬過程的表現,回答一組結構化的訪談問題,或完成書面的結構化問卷或作業。

在模擬結果階段,可從模擬自身所能帶來的能力提升、介入的課程或教學內容所能帶來的能力提升、參與者在不同能力要素之間的水平差異、不同組別參與者能力的橫向比較等四個方面開展能力表現評估。除此之外,該階段還要獲得參與者對于模擬的評價,并對他們的個人反思內容進行定性分析。(下轉第36頁)

(上接第24頁)最后,本文認為以能力為本的社會工作模擬方法需在以下幾個方面進行改進:一是在以能力為本方面,已有文獻最大的不足之處是默認模擬所針對的能力類型具有全球通用性。無論是通用能力還是專項能力,本次范圍綜述所回顧的文獻都預設著這些能力能適應處于不同政治、經濟、社會與文化情境中的社會工作教育,因此并沒有文獻開展針對本土化能力的討論。但社會工作教育在全球化的發展過程中,必然需要考查學生在本土情境中工作的特定能力。再者,一些具本土特色的服務領域(如我國黨建、信訪等)也同樣亟待社會工作教育者將西方的專業能力體系進行本土化改進。因此,未來的研究重點應基于我國的本土情境,研發本土化的能力類型體系,設計相對應的標準化案主、場景、測量工具,再通過模擬方法對參與者的本土化能力進行教學或評估。二是在研究設計方面,已有文獻多為單組橫斷面研究(N=15),因此日后研究應著重開展多組前后測研究(尤其是那些涉及實驗組與控制組的雙組前后測研究),從而能夠進行更多的橫向比較與縱向追蹤。三是在模擬開展方面,開發場景、演員訓練、面談錄像、組織后勤等都屬于資源密集型的工作,未來應依托高校社會工作實驗室、實訓基地等力量,整合社會工作模擬方法所需的各種資源,從而更好地開展以能力為本的社會工作模擬。

(責任編輯:徐楓)