依標扣本精設計 動靜結合巧布置

摘 要:基于課程目標的小學科學單元作業設計,要求明確且結構清晰,能很好地考查學生對科學概念的掌握和科學探究能力的發展情況。教師在設計單元作業的過程中要依標扣本,構建指向科學課程目標的作業設計框架,然后基于設計框架完成作業設計,充分發揮作業的評價作用、與課內學習的互補作用,達到培養學生科學素養的最終目標。

關鍵詞:“雙減”政策;小學科學;單元作業設計

中圖分類號:G427 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2097-1737(2023)10-0023-04

引 ?言

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發

了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱《意見》),旨在提高學校的教育教學質量,強化學校教育的主陣地作用,深化校外培訓機構治理,構建良好的教育生態。同時,

《意見》明確提出要提高作業設計質量,發揮作業診斷、鞏固、學情分析等功能,將作業設計納入教研體系,系統設計符合年齡特點和學習規律、體現素質教育導向的基礎性作業。鼓勵布置分層、彈性和個性化作業,堅決克服機械無效作業,杜絕重復性、懲罰性作業。基于這樣的政策背景,一線科學教師面臨著巨大的挑戰,教師需要再次明確作業的內涵、功能,樹立正確的作業觀,嘗試設計指向科學課程目標、要求明確且結構清晰的單元作業,培養學生的科學素養。以下,筆者根據自己單元作業設計的過程與案例,與大家談談相關經驗與思考。

一、高標遠識,宏觀把控

(一)明確作業的內涵

目前,部分教師還是把作業當作與達成一定的教學目標和完成一定的教學及學習任務密切相連的學習活動。而一些教育學家則強調課外作業與課內學習的互補,還強調作業的實踐性。綜合各種教育觀點,我們可以明確作業主要是指學校教師依據一定的目標布置給學生,由學生利用非教學時間完成的學習任務,也就是大家熟悉的“家庭作業”,是學生自主學習內化的過程。

(二)確定作業的功能與價值

明確了作業的內涵,作業的功能與價值又何在?教師在日常教學中習慣給學生布置現成的作業,然后定性地評價學生對這一課或這一單元學習內容掌握的情況。這實際上把作業的功能局限在了“鞏固課堂學習內容”。而作業真正的功能是多樣化的,是指向考查學生不同學習能力的,應該具備以下幾項積極的功能。一是培養學生的責任心和毅力。學生通過每天獨立認真完成作業,明確懂得學習是自己的責任,培養毅力和耐心。二是培養學生的學習興趣和學習自信。教師可以通過設計難度適宜的作業,讓學生在解決問題的過程中體會自我價值的實現,激發學生的學習自信和學習興趣。三是培養學生解決問題和創新實踐的能力。教師可以布置一些綜合類、創新類、實踐類的作業,讓學有余力的學生去完成,這有助于學生綜合運用所學的知識和技能,培養學生解決問題和創新實踐的能力。四是培養學生自主管理時間的能力。學生在課后對各門學科的學習時間、休息和娛樂時間的合理分配,都是需要從小培養的,設計合理的作業能夠有效幫助學生做好時間管理。如果每位教師都能從功能出發用心設計作業,相信這樣的作業定能發揮積極作用。

(三)構建“雙減”背景下的作業觀

“雙減”減的是學生過重的作業負擔和校外培訓負擔,學校教師能做的是給學生減作業量和作業的種類。那么該減什么,怎樣減,留下的又該是怎樣的作業?筆者建議教師先樹立正確的作業觀。根據作業的內涵和功能價值分析,符合當前學校教育的作業觀應該是“作業既是學習活動也是學習評價”。這個觀點的核心思想包括以下四個方面:一是作業是課程的重要組成部分,是實現課程目標的重要途徑之一;二是強調課堂教學和課后作業的協調統一與互補;三是強調作業設計的綜合性、情境性,以及對學生思維、能力、興趣等方面的綜合培養;四是強調作業的評價和改進功能。教師可以把評價前移,借用信息技術手段,仔細分析學生完成作業的實際情況,及時發現問題,調整教學環節,讓課堂教學更加有的放矢,最終較好地實現課程目標。

二、依標扣本,精細設計

《義務教育小學科學課程標準》(以下簡稱《課程標準》)是科學教材的綱領,也是重要的教學資源。在這個大綱領下,我們會發現不同版本的小學科學教材都是以分學段、大單元的方式來學習四大領域的18個主要概念的,學段間呈現出明顯的進階性,因此,在學生學習完某一個領域某一個單元的內容后,用單元作業來評價并以此實現課程目標是比較合適的[1]。筆者在借鑒國內外教育學家的作業理論的基礎上,結合《課程標準》,以教科版小學科學五年級(上冊)“計量時間”單元作業為例,嘗試構建單元作業框架(見表1)。

教師能夠把每個大單元的教學目標、教學內容以設計框架來呈現,就能非常清晰地把握單元知識脈絡和三個維度的要求,為設計出精簡、高效、有結構性的單元作業定下方向、內容和評價標準。

三、動靜結合,巧妙布置

科學學科的單元作業設計內容要受課程目標、教材、教師設計作業能力等因素的制約,但最直接的制約因素還是課程目標。教師在設計每一個大單元的作業時應該緊緊圍繞課程目標,明確課程目標下該單元的教學內容,從知識領域、認知水平、科學探究等方面,不重復不遺漏地開展設計,再結合學生的實際情況確定題型、難度及題量,適當加入一些實踐操作題、創新題,讓作業的類型豐富多樣化,從書面作業到實踐作業,突出科學學習“動手動腦”的特點。在學生完成單元作業后,教師要及時收集,利用計算機軟件分析診斷學習掌握情況,為教學策略調整和差異化學習提供參考依據,這就是單元作業設計框架的實際操作方法。基于這樣的設計框架和學科特點,科學單元作業可以“動”“靜”結合,識記與理解層面的知識主要以基礎型作業體現,而應用層面的知識、實驗技能、探究合作能力的考查則通過探究題、實踐題、創新作業體現[2]。

(一)構筑基礎,穩步扎實多面維護

基礎型作業是學習鞏固的基礎,是學生科學探究能力發展的出發點,這部分作業素材通常來自教材或教師補充的相關知識,以及其他的教學資源,學生大多以“識記”這種靜態的方式來學習。因此,基礎型作業雖然簡單,教師在設計相關試題時仍需注意考查的廣度,考查的側重點也要有所不同。以下面的這兩個例題為例,雖然考查的認知維度都是“知道”,但涉及課內和課外知識的多方面考查,能為學生構筑堅實的基礎。

例1:2021年夏天,在東京奧運會的賽場上,中國選手蘇炳添在田徑男子100米半決賽中跑出了()秒的好成績,成功地刷新了亞洲紀錄,成為第一個晉級百米決賽的中國選手。

A.9.68 B.9.83 C.9.98 D.9.76

本題不是單純考查學生是否記住了9.83這個數字,重要的是洞悉學生對國家體育時事的關注,滲透愛國主義教育。

例2:下圖(如圖1)是我縣福寧公園的日晷,認真觀察日晷,你會發現一天的時間被分成了12個時辰,每個時辰是2個小時。一天中的子時是()時到()時。

A.0;2B.1;3C.23;1D.11;13

本題考查的側重點放在了學生對日常生活中的事物是否有細致的觀察。雖然本單元學習了日晷,學生也在教科書和課件中認識了日晷,但能在自己的家鄉見到真實的日晷并實地觀察,對學生來講是非常有吸引力的,同時也培養了學生熱愛家鄉的美好情懷。

(二)鼓勵探究,亦動亦靜鞏固提升

探究型作業是科學學科作業的主要類型,主要考查學生實驗操作的能力、小組合作的能力,以及處理信息、得出結論等科學探究實驗中必備的學科能力。學生需要在動手又動腦的科學探究實驗中,鞏固提升實驗操作能力和科學思維能力。教師在設計此類型的作業時不要僅僅局限在本單元的探究實驗,還可以聯系生活實際,利用學生喜聞樂見的例子設計相關作業,既考查學生的科學探究能力,又拓展學生科學學習的視野,一舉兩得。例如,下面的兩個例題,從課內實驗到課外實踐,理論聯系實際,學生在亦動亦靜中鞏固提升了探究能力。

例3:小紅同學制作了一個擺,發現當擺長為22厘米時,每分鐘正好擺65次;當擺長為26厘米時,每分鐘擺58次。如果她想制作一個每分鐘擺60次的擺,應該將擺長調整為()。

A.28厘米 B.20厘米 C.30厘米 D.25厘米

本題考查學生如何依據條件描述進行計算,調整繩長,制作一個一分鐘擺動60次擺。這需要學生有真實的課堂實驗經驗,并結合“擺的快慢與擺繩的長度有關:擺繩長,擺得慢;擺繩短,擺得快”這個實驗結論進行推理和計算。如果學生無法得出正確的結論,極有可能是學生在課堂上沒有認真進行實際操作,這樣的題目就是課堂學習情況的“試金石”。

例4:公園里有三個秋千(如圖2),小明和小莉都想玩一玩。小明膽子大想要蕩得快一點,他應該選擇()秋千;小莉想蕩得慢一些,她可以選擇()秋千。

A.1號;2號 B.2號;3號

C.3號;1號 D.1號;3號

本題進一步考查學生利用擺的知識解決實際問題的能力。公園里的秋千是學生經常玩的游戲項目,但學生一定不會想到這其中蘊藏的科學道理。本題的設計貼近學生生活實際又有一定的挑戰性,對學生來講很有吸引力,會激發學生課后去實地驗證。

(三)注重實踐,動手操作維度拓展

小學科學的學習并不局限于理論知識的學習,很多情況下需要學生通過動手做實驗,動手操作結合動腦思考,兩者相互支持,促使學生觀察實驗現象并得出結論。因此,教師在進行單元作業設計的過程中應該突出這個學科的學習特點,基于課內探究實驗,延伸到課后動手實踐,深度拓展提升。例如,下面的這個例題,以“擺”為研究點,圍繞擺擺動的速度與什么因素有關,綜合考查了學生課內探究實驗的完成情況和課后延伸動手實踐的能力。

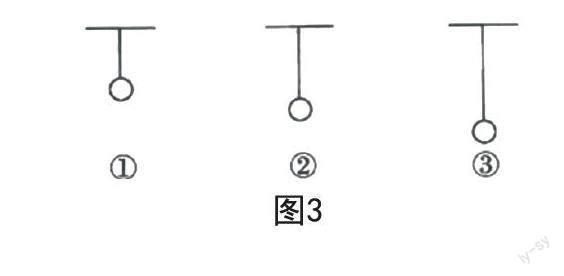

例5:“小星星”科技小組在科學課堂上研究了擺的快慢與什么因素有關,分別設計了三種擺(如圖3),并收集了相關數據(見表2),請你仔細觀察和分析數據,回答下列問題。

(1)這個實驗研究的問題是:擺的擺動快慢與有關。

(2)實驗中不能改變的條件主要有__________________、。

(3)通過實驗研究,我們發現擺的快慢與_______有關:_______,擺得快_______,擺得慢。

(4)仔細觀察表格中的數據,你會發現,不同繩長的擺在相同時間內擺動次數是_______,但同一個擺在相同時間內擺動的次數是_______,這就是擺的_______。利用擺的這個特點,科學家發明了擺鐘,這樣的擺鐘在一分鐘內鐘擺擺動_______次。

(5)該科技小組在課后繼續研究擺,給相同長度的擺繩系上兩個不同長度的擺錘,測量了這兩個不同的擺在30秒內擺動的次數,結果他們有了新的發現。請同學也來做兩個這樣的擺,完成測試記錄并匯報交流。(課后完成)

本題綜合考查了“擺的等時性”“擺擺動快慢與什么因素有關”和“一分鐘擺擺動的特點”幾個重要的知識點,非常巧妙地以三個不同擺長的擺為研究對象,出示“不同繩長的擺30秒擺動次數的數據”,引導學生觀察分析數據并回答相應問題,依次解決“擺擺動快慢與擺繩的長度有關”“對比試驗的實驗要素”“擺的等時性”和“不同長度的擺錘”等問題。題目綜合性很強,每個小題間有較強的邏輯性,符合學生的答題思維。同時在本題的最后一個小題,筆者對擺的研究進行了一定的拓展和創新,突出作業的實踐性,讓學生在課后按題目要求制作兩個特殊的擺,測試并記錄分析交流匯報,讓學生的作業從書面作業進階到實踐作業,豐富了作業類型,突出了科學課“動手又動腦”的學習特點。

(四)促進創新,特色教育有序推進

創新是科技進步的原動力,科學教育也當如是。學生在每個單元、每節課學習的科學知識不應該只局限在書本里,教師應該以現有的教學資源為出發點,充分挖掘與本單元學習知識有密切聯系的課外知識,通過創新型作業,培養學生創新思維,并結合本地本校的特色資源,有效推進特色教育。

例6:鐘表是常見的計時工具,在沒有導航設備的年代,航行在茫茫大海上的船員就曾利用鐘表來辨別方向:“時數折半對太陽,12指的是北方”。即將手表平放,把當前的時間除以2,在表盤上找出相應數字,然后將這個數字對準太陽,表盤上“12”點所指的方向就是北方;如果是在下午則應按24小時計時法計算。明明爸爸的船隊導航設備出現了故障,你能利用這個方法幫助他們找到回港的方向嗎?請用符號在下圖(如圖4)的鐘表上標出北方。

題目呈現了學生對鐘表這種計時工具的創新使用方法,學生在閱讀題干信息時就會發現鐘表不僅是計時工具,在必要時候還是定位的好工具。感到新奇之余,學生需要充分理解題干中描述的定位方法,才能順利地在圖中標出“北方”。

結 ?語

綜上所述,一份指向科學課程目標有效達成、有結構性、類型多樣化的單元作業,需要教師在熟讀、內化課程標準的前提下,結合教材教學內容、課堂教學情況和學生學情等多方面因素用心設計。教師可以充分利用單元作業設計框架,以現行教材為載體,結合社會、學校、家庭多方面的教學資源,聯系科學時事和學生的生活實際,讓學生能在完成作業的過程中激發起學習興趣,樹立科學研究的正確意識。此外,動靜結合的題目設計不僅能讓學生較好地掌握科學知識和科學探究方法,更能讓科學學習從課堂延伸到課后,引導學生有目的地學習科學,在同伴合作、家長合作的方式下實踐,發現更多課本之外的科學知識,掌握更多的科學研究方法,切實提高學生的科學素養,為學生的繼續學習和終身發展打好基礎,這正是小學科學課程的最終目的。

[參考文獻]

中華人民共和國教育部.義務教育小學科學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2017.

王月芬.重構作業:課程視域下的單元作業[M].北京:教育科學出版社,2021(06):6-10,37,41.

作者簡介:賴景玉(1982.9-),女,福建霞浦人,

任教于福建省霞浦縣第六小學,一級教師,本科學歷。