胸中有丘壑,方能繪山河

劉世雄

【摘要】本文基于整體性和結構化的觀念,以“二次根式”的教學為例,提出整體性教學應注重知識間的前后貫連,以舊引新;強調結構化教學應注重新舊圖式體系的相互作用;整體性結構化教學應體現連貫的思想、形成普適方法,學會用相似的方法做不同的事情,感受類比中所蘊含的數學基本思想、數學基本活動經驗的力量.

【關鍵詞】初中數學;二次根式;類比

傳統數學教學推崇“堂堂清”,針對每節課的知識點,推崇大容量、快節奏,以期達到當堂鞏固的效果.這往往造成教學過程推進過快,知識的生成著墨不夠,學生難以形成整體性的知識結構.如果教師沉迷于一個接一個的知識點教學,局限在一招一式的雕蟲小技,長此以往容易迷失在局部,無法形成系統性思維,最終必將導致只見樹木不見森林的后果,學生的整體性大局觀的形成便成了無源之水無根之木.

《義務教育數學課程標準(2022版)》在教學建議中指出,“在教學中要重視對教學內容的整體分析,建立對未來學習有支撐意義的結構化的數學知識體系”.由此可見,新課程改革注重整體把握教學內容,倡導結構化教學.這不僅要求貫通新舊知識之間的內在關系,還要求建立聯系通暢的結構化認知系統.正如章建躍博士所言:數學教學要以“研究一個數學對象的基本套路”為指導,設計出體現數學的整體性、邏輯的連貫性、思維的系統性的系列化數學活動.在類比中加強數學知識的整體架構,在類比中應用一般觀念的統攝指引,以實現從“知其然”到“知其所以然”再到“何由以知其所以然”的跨越.

為說明上述基本想法,下面筆者結合近期所聽到的一堂章起始課“二次根式”談起.

1 教學過程概要與觀課思考

環節一 創設情境 概念形成

問題1 教材“思考”題:

請嘗試用含有根號的式子填空:

(1)2的算術平方根為____.

(2)若正方形的面積為3,則它的邊長為____;

若正方形的面積為S,則它的邊長為____.

(3)若矩形的面積為195,且長是寬的3倍,則它的寬為____;

若矩形的面積為S,且長是寬的3倍,那么它的寬為____.

學生思考后回答:(1) /2.(2) /3; /S.

(3) √65; √S/3.

問題 上面問題中,觀察上述問題的結果.

(1)這些數與式分別表示什么意義?

(2)從形式上看都有什么共同特征?

思考歸納.

例1 當x 取何值時,下列根式有意義?

(1)√(x-2);

(2)√(-2x+1).

觀課思考 環節一完整地展示了概念教學過程中的概念形成過程,從熟悉的面積情境出發引入課題,借助學生已有的算術平方根學習經歷,既合乎知識間的邏輯連貫,又符合學生的認知結構;緊接著引導學生觀察所給數與式,發現共同特征,歸納定義.

人教版初中數學教材從數到式的教學編排貫穿始終,因此開篇直接表明從數到式,體現類比的學習模式,類比分數研究分式,再次實現從一類數到一類式的跨越.故而在章起始課中,我們首先要通過類比發現研究對象.從算術平方根出發,回顧其相關知識,再通過板書算術平方根的定義來構建它與二次根式的本質聯系.

環節二 互助合作 探究性質

思考 如何理解二次根式√a (a≥0)的雙重非負性?為什么?

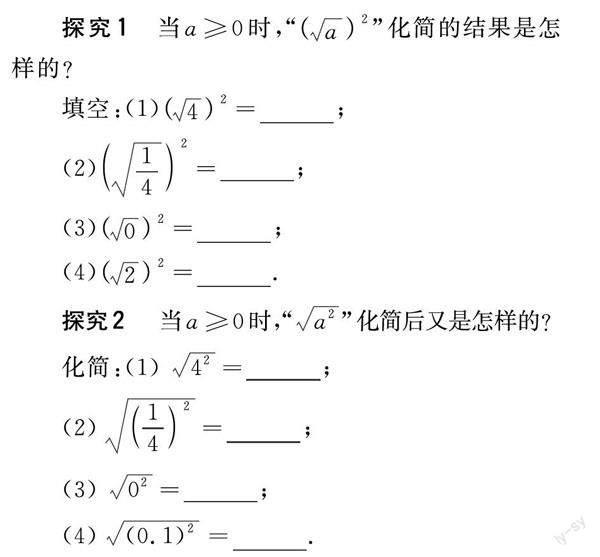

探究1 當a≥0時,“a2”化簡的結果是怎樣的?

觀課思考 眾所周知,代數性質運算中的不變性就是代數的基本性質,其基本方法是“算算看”.所以探究1和探究2均采用填空,讓學生經歷計算、觀察、猜想、再利用不完全歸納法歸納出二次根式的性質.課堂實踐中,教師引導學生自主探究,既注意培養學生觀察能力,也注重提升歸納概括能力.

但是環節二性質的探究出現比較突兀,銜接不夠自然,學生不僅不明白學習二次根式的性質的必要性,更談不上理解與后續內容的邏輯關系.環節一通過類比獲得了研究對象——二次根式;環節二應順應這種類比,從已有分數到分式的學習經歷,對本章學習做一個“全景式”的展望,建立起本章知識的整體架構.讓學生自己可以想到將要學習的內容,讓學生明白所學內容前后的邏輯關系,從而實現從“知其然”到“知其所以然”再到“何由以知其所以然”的跨越.

環節三 反思提升 實現生長

問題 談一談你對二次根式定義的理解.說一說這節課涉及哪些數學思想方法?

觀課思考 反思提升通過“談一談、說一說”,回顧本節課學習的概念和性質,總結知識獲得和技能形成,積累基本活動經驗,感受數學思想方法.

2 教學再設計

環節一 從數到式

請嘗試用含有根號的式子填空:

(1)若正方形的面積為3,則它的邊長為;

若矩形的面積為195,且長是寬的3倍,則它的寬為___.

(2)若正方形的面積為S,那么它的邊長為___;

若矩形的面積為S,且長是寬的3倍,則它的寬為____.

追問:(1)中表示的數√3和√65表示什么意義?

(2)中的式子與(1)中的數有怎樣的關系?它們有什么共同特征?

設計意圖 直接開篇明義,點明主題從數到式.例題設置再次順應主題,結合算術平方根的定義,明白知識間的本質聯系.由此因勢利導得出類比要解決的第一個問題——發現研究對象,二次根式的出現水到渠成.

環節二 全景展望

問題1 事實上,式的學習的基本思路、內容和方法是一致的,你可以概括研究分式的基本思路、內容和方法嗎?

問題2 類似地,你認為我們應該如何展開二次根式的研究呢?

設計意圖 研究二次根式的基本思路、內容和方法與分式的研究是一致的,只需要把研究對象從分式變成二次根式.所以二次根式的學習要充分發揮分式的已有學習經驗,從總結分式學習開始.為此可以采取“先行組織者”的教學策略,以問題串引導學生展開探究從而實現類比要解決的第二個問題——建立本章知識的整體架構.

問題3 我們知道分式的性質就是分式運算中的不變性規律,類似地,二次根式的性質就應該從具體的運算入手,通過算一算再發現其不變性規律.

設計意圖 在整體框架下,一般觀念的指引下,研究的方向清晰,研究的內容明確,在相同的研究方法指引下,不僅大大降低學習的盲目性,而且有力加強學習的主動性,學生自主發現問題和提出問題便有了可能.

環節三 回顧提升

問題4 可以概括下這節課我們是如何學習的?

設計意圖 結合本節課的研究歷程,引導學生形成從數到式的研究的基本套路,將內隱的思維顯性化.正如章建躍博士強調的“研究對象在變,研究套路不變,思想方法不變.在整體性教學框架下,通過類比展現數學基本思想、數學基本活動經驗的力量!”

3 基于整體性和結構化的數與式的教學再思考

(1)整體性結構化教學應注重知識間的前后貫連,強調以舊引新.

數學整體性教學是注重新知和舊知的前后貫連,學生的認知必須建立在已有的學習經驗上,通過以舊引新促進新的認知結構的形成.

數與式經歷了整數到整式,分數到分式后,二次根式是從算式思維到代數思維的又一次飛躍.二次根式與實數中算術平方根緊密聯系,是非負數的算術平方根概念的進一步的抽象表示.它是特殊的含有根號的數到一般地含有根號的式.所以教學中一定要加強知識間的縱向聯系,知道從哪里來?將要學習什么內容?比較中體會知識間的前后貫連,以舊引新.

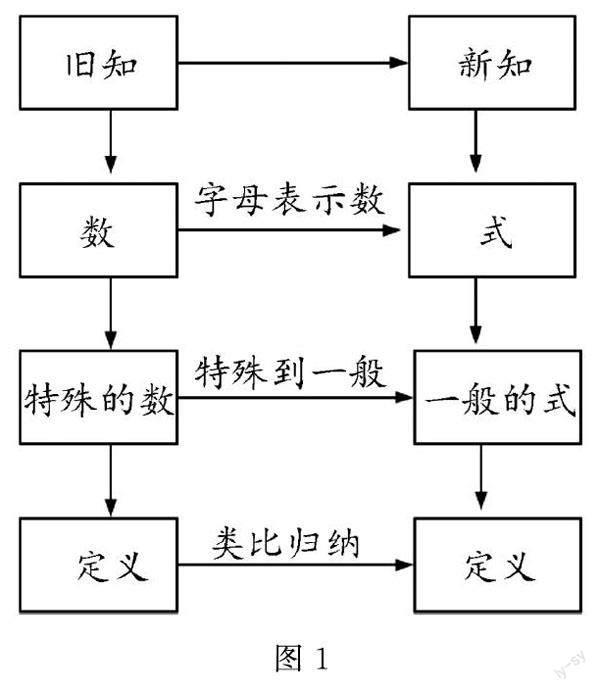

皮亞杰在《結構主義》提出結構就是圖式體系的論斷,認為新知學習是新、舊圖式體系相互作用的過程.因此在新知的教學中,要把零碎的知識有效結成網、組成圖式體系,形成知識的模塊化.由此可見,在上述教學環節一中可以用圖式體系(圖1)回顧算術平方根的相關知識,讓“舊知”可視化,圖式直觀化,悄無聲息地將學過的知識融入新的認知結構,以舊引新.這種圖式體系好似一張“聯絡圖”,讓老師有線索地教,學生有方向地學.

(2)整體性結構化教學應體現連貫的思想、形成普適方法

隨著《義務教育數學課程標準(2022版)》的頒布,基于核心素養的單元教學設計成為當下新課程改革的熱點,倡導以核心素養為導向做好單元教學的整體規劃.由此可見,與大單元教學呼應的是整體性教學.其目的是讓學生在整體的學習中,建立起適合的認知結構,形成數學學習的普適方法、基本套路.正如章建躍博士提出的代數研究的一般方法按照“引入——定義、表示、分類——性質——運算與運算律”一以貫之.正是因為研究對象相同,研究主題聚焦,研究的思路與數學思想一致,容易形成普適方法,獲得基本套路.

項武義教授《基礎代數學》中指出“引入一種新的數(或式),就要研究它的運算……”,由于二次根式對非負實數進行開平方運算得到,因此接著的研究主題自然就是二次根式的運算,而對代數運算進行化簡則是運算的本質,其化簡的依據就是性質.由此可以看出,性質可以保證運算結果的簡約屬性.這就明白為什么會在進行二次根式運算之前要學習二次根式的性質.當然在實際教學中可以充分發揮“分式的先行組織者”的示范作用,先概括分式的研究歷程、線索和基本方法,以流程圖的圖式體系呈現(圖2),以期學生對將要學習的內容,研究的方法有一個清晰的方向.認清學習二次根式內容的大方向,厘清知識間的前后邏輯,學會用基本套路實現整體架構.

這種“全景式”的認識和把握,不僅可以明白知識的產生以及背后的邏輯;還可以將思想方法和活動經驗等隱性知識轉化為顯性知識,讓學生學會學習;這種用相似的方法做不同的事情一般方法,思想連貫、方法普適,極具遷移性.整體性結構化教學讓教學主線連貫;研究對象統一,研究思想一致;整體系統規劃、教學目標協同,可高瞻遠矚的教,亦能胸有成竹的學,好似胸中有丘壑,輕松繪出數學壯美的山河.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]章建躍.章建躍數學教育隨想錄[M]杭州:浙江教育出版社,2017.

[3]項武義.基礎代數學[M].北京:人民教育出版社,2011.

[4]劉乃志.“整體數學”教學研究與實踐探索[M].北京:中國國際廣播出版社,2021.

[5]邢成云.統整初中數學課程:站在課程高度教學[J].中小學課堂教學研究,2021(05):9-12.