數字教材建設與應用模式創新實踐

雷媛

[摘要]數字教材的建設與應用是推動數字化教育的關鍵環節。文章以人民衛生出版社數字教材的建設與應用為例,總結數字教材建設的特點、數字教材應用的方式,指出數字教材在建設和應用過程中存在的問題,以期為推動相關出版社數字教材建設與應用提供借鑒。

[關鍵詞]數字教材;教材建設;教學應用;醫學教育

隨著移動互聯網、5G、大數據、人工智能、VR/AR等技術的發展和普及,技術賦能為數字教材的發展提供了更多的可能。數字教材作為擁有豐富組織形態和載體形態的多介質教材,越來越受到國家重視和社會關注。《教育部2022年工作要點》提出“實施教育數字化戰略行動”,要求加快推進教育數字轉型與智能升級,其中,“加強數字教材建設與管理”被納入“加快構建中國特色高質量教材體系”中[1]。

在走向數字時代的進程中,作為我國最大的醫學專業出版機構,人民衛生出版社(以下簡稱“人衛社”)抓住新的歷史機遇,勇于迎接數字化浪潮帶來的挑戰[2],

在醫學數字教材出版領域搶先布局,于2014年出版了全國首套國家級醫學數字教材,不但完成了人衛社數字教材從無到有的歷史性轉變,而且實現了媒體形式、互動模式、閱讀方式以及教育服務四個方面的創新。近年來,受用戶體驗、設計思維和教學系統設計等影響,人衛社將VR/AR技術應用于數字教材中,構建數字教材體系。同時,人衛社結合智能檢索、人工智能、大數據等技術手段,整合已有資源,建設了人衛教學助手平臺,拉開了數字教材建設與應用模式創新的序幕。2021年,人衛社與重慶醫科大學合作,開展醫學器官—系統整合套系數字教材建設。同時,人衛社基于該套數字教材在人衛教學助手平臺開展醫學器官—系統整合教學服務,形成了集“教—學—考—評”于一體的數字教材應用模式。以下筆者將總結該套數字教材在建設和應用過程中的實踐經驗,以期為進一步推動出版社數字教材建設與應用提供借鑒。

一、數字教材頂層設計思路

數字教材是隨著信息技術、媒體技術、網絡技術的不斷發展而衍生的一種新形態教材。任何事物的發展都會經歷從不成熟到逐漸成熟的過程。數字教材發展至今,在不同的發展階段呈現不同的形態。2016年,重慶醫科大學的“5+3”醫學整合課程紙質教材正式出版。該教材對重慶醫科大學的醫學課程進行整合,實現了對基礎醫學與臨床醫學、理論課與實踐課的優化[3]。

對該教材,重慶醫科大學師生反饋良好。隨著教學數字化理念逐步深入人心,特別是近幾年在線課程的不斷發展,學生的學習方式發生了深刻變化。教學數字化要求教材進行數字化,否則在教學活動中處于重要地位的教材將無法深度融入數字化教學體系中。

醫學器官—系統整合套系數字教材以紙質教材為藍本,人衛社通過信息技術手段將富媒體資源及大數據、VR/AR技術進行整合創新,以實現醫學器官—系統整合套系數字教材的建設目標。該套數字教材的內容框架以紙質教材為基礎,設計5級樹狀目錄結構,為檢索與教學應用提供了便利。在組稿過程中,人衛社編輯依據教材內容特征配以豐富的富媒體資源。該套數字教材提供個性化的資源配置、學習檔案等教學服務,并具有人機交互、學科知識交叉關聯、數據統計等實用功能,是集基礎性、富媒體性、交互性、個性化、學科交叉性等特征于一體的數字教材。

二、數字教材建設特點

(一)整合人衛社富媒體資源,構建豐富的資源形態

數字教材要凸顯區別于傳統紙質教材的特性,豐富的數字資源是關鍵因素之一。鑒于紙質圖書的資源呈現限制以及醫學內容的特殊性,醫學器官—系統整合套系數字教材配置了大量富媒體資源。富媒體資源是人衛社的優勢,人衛社編輯以人衛資源庫為基礎,在該套數字教材中插入圖片、視頻、動畫,并應用了VR/AR技術,有效創新了醫學知識的呈現方式。學生在成體系的內容學習過程中,借助視頻、動畫等輔助手段,不但可以獲得更好的學習體驗,還可以激發學習內驅力,從而提高學習質量。

(二)采用XML流式排版技術,支持多平臺多終端應用

對數字教材來說,采用可靠的排版技術也是保證教材質量的重要一環。目前,數字教材常用的排版方式主要為流式和板式兩種。鑒于醫學內容的特殊性,醫學器官—系統整合套系數字教材的排版采用了標準的XML流式排版技術。XML流式排版的特點是可以動態傳輸數據,而非靜態顯示數據,且修改不受頁面限制,前端顯示兼容性較好,支持PC、平板電腦、手機等閱讀終端,以及iOS、Android、Windows等操作系統。此外,XML流式排版可以實現前后端分離,因此在教材排版時,編輯可以做到前端定義教材排版規則,從而支持教師在教學過程中進行內容標記和個性化資源上傳,以滿足教學需求。

(三)支持學科知識交叉關聯,實現內容互聯互通

整合醫學是對基礎醫學與臨床醫學、理論課與實踐課進行的優化與整合,這樣的課程結構雖然能夠有效提升學生的臨床技能水平,但是也會出現不少學科內容之間的交叉關聯。人衛社基于自身優勢,在醫學器官—系統整合套系數字教材建設過程中構建了人衛臨床知識庫,并通過知識圖譜和人工核對的方式實現關鍵詞或句子等內容片段的關聯跳轉,同時支持前端用戶在學習過程中進行關聯搜索,從而實現內容互聯互通。

(四)交互功能豐富,提升用戶體驗

數字教材強調技術、功能與價值的融合。除具備優質內容以外,出版社還需要開發良好的交互功能以提升數字教材服務。醫學器官—系統整合套系數字教材以應用程序為載體來呈現教材內容,并融入VR/AR技術,用戶可以對三維模型進行放大、縮小、旋轉等一系列操作。該套數字教材還具有檢索、云筆記、書簽等交互功能,極大提升了用戶體驗。

三、數字教材在教學中的創新應用

積極創新醫學數字化教學模式和評價方式是人衛社一直踐行的宗旨,人衛社近幾年砥礪前行,沉下心來做資源、做產品,實現內容的聚合、互動、創新,不斷更新迭代產品,打造“內容+服務”的新業務模式,在醫學數字化教育領域開創了自己獨特的數字化課程教育體系。該體系以數字教材為依托,基于人衛教學助手平臺,整合人衛社資源平臺、中國醫學教育題庫平臺、臨床知識庫、人衛慕課平臺等多平臺資源。該體系將數字教材與教育教學有機結合,依據教學目標,形成教師備課、課堂教學、學生學習、在線測試、教學反饋等環節的閉環(見圖1)。

(一)以數字教材為依托,促進線上線下教學融合實踐

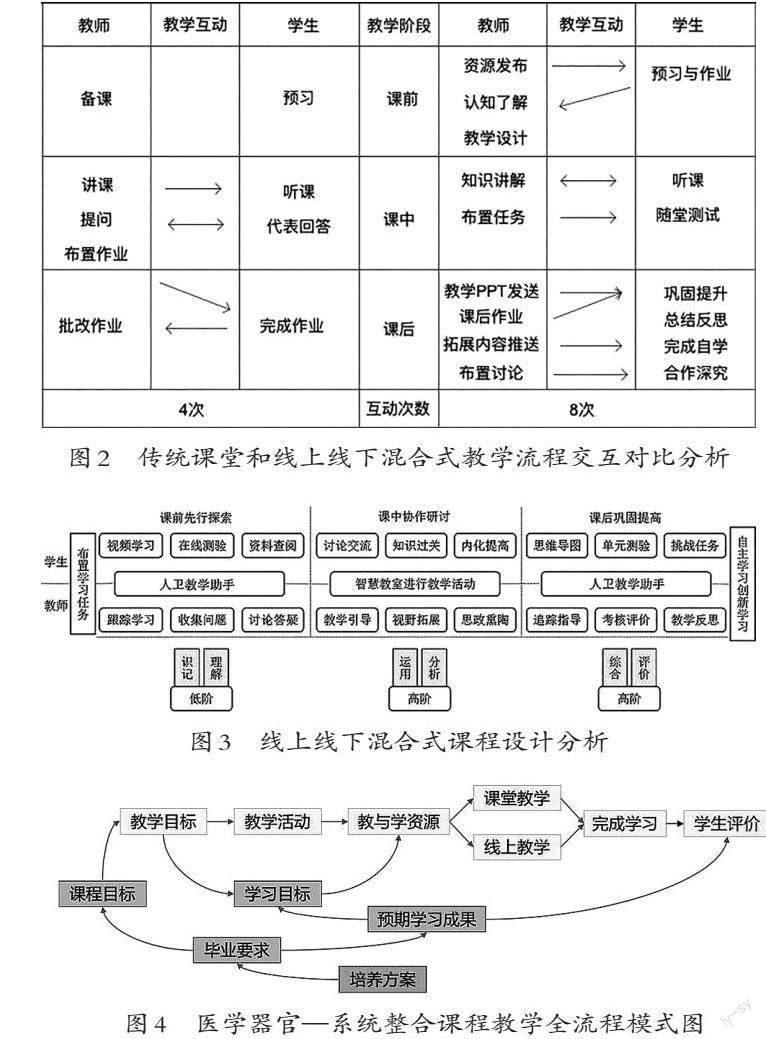

在傳統教學中,師生之間的教學活動主要依賴于課本,師生互動基本上只存在于課堂教學中。隨著信息化進程對傳統教學模式的沖擊,特別是新冠疫情期間,在教育部“停課不停學”政策的引導下,線上線下混合式教學模式已成為高校教育的主要形式。數字教材為重慶醫科大學在新冠疫情防控期間的教學提供了基礎保障,為“教”與“學”的融合和統一提供了有利的條件。人衛社充分利用人機互補優勢,以數字教材為依托,將其融入課前、課中、課后的各個階段,促進線上線下教學融合實踐,有效增加了師生、生生之間的互動(見圖2),為推動醫學課堂教學改革提供了技術服務支持。

(二)以線上線下混合式課程為依托,促進學生自主學習

在線上線下混合式教學過程中,教師須細化學習目標,充分利用好課前、課中、課后等各個教學環節,組織學習內容,幫助學生成為自學主體(見圖3)。

在線上線下混合式教學過程中,數字教材與課件、作業、視頻等資源一樣,可以作為一種教學資源,將按篇、章、節、知識點對應的Article直接添加到課程中,實現教學內容的整合應用。因此,出版社通過整合技術,可以實現教材和教學資源之間的互通、學科內容之間的互通,方便教師和學生應用,從而服務于教學全過程。

(三)以學習經歷數據為依據,提供精準分析和反饋服務

學習經歷數據作為一種承載著學習者在學習過程中的學習行為、學習活動、學習進程和與之交互的學習環境等教育信息的數據,蘊含著豐富的學習分析價值。人衛社采用國際通用的ExperienceAPI(xAPI)規范的數據記錄架構,搭建數據管理系統,針對不同的用戶進行數據埋點,并利用信息可視化工具呈現用戶復雜且多維度的行為數據,幫助學生分析學習經歷,幫助教師了解學生的學習動態和詳細的行為數據以及了解學生的學習行為特征,如學習速度、領悟能力、與其他學習者的互動合作等,以便結合學生的學習經歷和學習結果對其進行更加全面的評估,進而優化教學,使高校管理者詳細了解師生教學實施過程數據。

由以上三點的支撐,構成了“以學習者為中心”,服務醫學器官—系統整合課程教學全流程模式,如圖4,最終形成了集“教—學—考—評”于一體的數字教材應用模式。

文章以《運動系統疾病(第2版)》教材為例,說明醫學器官—系統整合課程教學全流程模式的操作流程。

第一步,確定課程教學章節目錄,構建課程體系,保證課程的科學性和系統性。在《運動系統疾病(第2版)》教材建設過程中,筆記根據實際整合課程教學需要,最終確定了運動系統解剖、運動系統結構與功能等20個章節目錄,每個章節目錄下設1個PPT課件、1個作業。

第二步,集體備課,包括資源設計、制作、上傳和發布課程。共建教師通過人衛交互課件上傳自己制作的PPT,再通過資源中心將相關課件內容必需的模型、視頻、動畫加入課程中。

第三步,學生加入班級,組織教學實施。教師發布課程后,學生通過掃描二維碼即可進行簽到并加入班級,同時進行相關的作業練習,以及PPT課件、視頻、動畫的學習。

第四步,查看數據,檢驗教學效果。教師通過運用統計分析功能,查看學生對各個資源的學習時長、整個班級的作業完成情況等。

四、數字教材建設與應用中存在的問題與挑戰

(一)優質數字資源是數字教材建設的根基

好的數字教材一定要有優質的數字資源作為支撐。在本次數字教材建設的過程中,筆者發現,雖然人衛社擁有大量的數字資源,但是仍然存在數字資源不能滿足教學中的應用需求的情況。總結原因,主要有以下兩點:一是部分數字資源過于陳舊,沒有及時更替新資源;二是數字資源分布不均勻,沒有覆蓋相關的教學知識點。因此,在今后的資源建設中,人衛社要重視數字資源的體系化建設,從教學知識點的實際覆蓋情況出發,對資源進行有計劃的優化,對教材的知識點的數字資源建設進行系統化的梳理總結,從而滿足教師在多個授課場景的需要。

(二)完善的服務體系是課程建設和應用的抓手

優質的用戶服務是出版社最好的品牌。在嘗試應用新的平臺時,教師和學生都會面臨諸多困難,這時出版社提供優質的服務讓師生擁有良好的使用體驗尤為重要。在本次課程建設和應用的過程中,人衛社為教師開展了幾場線上課程建設培訓,讓教師了解課程建設的方式。同時,人衛社還聯合當地的經銷商,在學生中開展數字教材和課程應用的推廣活動。雖然在課程建設和應用過程中,人衛社對每一學科都配備了一名責任編輯跟進課程建設工作,但是課程建設和應用并未如預期計劃,讓用戶獲得良好的體驗,其中的主要原因可能是人力資源不足導致服務跟不上。由于建課教師的數量比編寫教材的編委老師要多,每個責任編輯需要對接的人員眾多,人衛社編輯嚴重短缺,且編輯的互聯網技術知識儲備不足,無法滿足所有教師的使用服務需求。因此,要想提升用戶黏性,除了進行培訓和推廣,人衛社還需要配置服務于教師的專屬“技術助教”,讓其與教師在平臺上合作。

(三)政策扶持是數字教材大力推廣的保障

數字教材的出現在一定程度上可以節約社會資源成本,通過網絡平臺即可以實現全國范圍內教育資源的共享。但傳統教材向數字教材的升級與轉型不只局限于教學工具的升級,更需要教學理念、教學方式的變革。因此,數字教材大規模的推廣應用需要數字化教育生態的支撐。從學生層面來說,數字教材雖然為他們提供了多樣的學習方式,但是信息化教學需要較多的電子設備提供支撐,而不同的設備可能會存在對數字教材作用的發揮程度有所不同的情況。從教師層面來講,數字教材的開放性、交互性等特征給教師傳統的“知識權威”帶來巨大挑戰,這就需要教師轉變教育觀念,重新定位自身的價值。同時,由于數字教材功能豐富,在有限的課堂時間內如何組織好課堂教學對教師而言也是一個巨大的挑戰[4]。因此,高校應從實際行動出發,既要購買足夠數量的電子設備保障信息化教學的實施,又要構建新型的激勵機制(包括對學生和教師的考核和評比等),以提高數字教育的占比,而這將有力推動數字教材的落地。

五、結語

《中國教育現代化2035》提出的總體目標之一是:到2035年,總體實現教育現代化,邁入教育強國行

列[5]。數字教材作為“互聯網+”背景下催生的新興教材形式,其快速發展和廣泛應用能夠解決教學資源分布不均衡的問題,也能夠轉變教學模式,從而促進教學效果的提升。但是,目前我國數字教材的建設和出版應用仍然處在探索階段。隨著5G時代的來臨,新的機遇和挑戰也將隨之而來。作為新時代的醫學專業出版社,人衛社也將持續進行探索與創新。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.教育部2022年工作要點[EB/OL].(2022-02-08)[2022-08-22].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/202202/t20220208_597666.html.

[2]賈曉巍.全媒體時代下的學術出版轉型融合發展實踐:以“人衛助手系列知識服務數字平臺”為例[J].中國編輯,2019(12):74-78,83.

[3]喬杰,徐叢劍,李雪蘭.女性生殖系統與疾病[M].2版.北京:人民衛生出版社,2021.

[4]郭利強,謝山莉,范慧圓. 傳統教材向數字轉型:動因、障礙及實現路徑[J]. 課程·教材·教法,2022(07):36-41.

[5]新華社.中共中央、國務院印發《中國教育現代化2035》[EB/OL].(2019-02-23)[2022-08-23]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/23/content_5367987.htm.