混合式教學模式下課程思政認同維度體系設計與評價

摘? 要:全面推進課程思政實施,以“專業+思政”培育高素質、高水平人才,成為落實中國式現代化的關鍵內容。該文以投資學課程為例,構建涵括混合教學模式認同、線上資源建設認同、課程思政開展認同、思政學習收獲認同和課程思政改進意見在內的評價體系,并基于216位高校學生展開問卷調查,利用SPSS27.0軟件對問卷進行統計分析。結果得知,在混合式教學模式下,課程思政教學總體認同度較強,但學生學習收獲感仍有不足。對此,提出強化“數據驅動”賦能教學評價精準性;挖掘“雙重資源”助推思政教學多元化。

關鍵詞:課程思政;混合式教學;課程認同;問卷調查;投資學

中圖分類號:G641? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)S1-0193-04

Abstract: It has become the key content of implementing Chinese-style modernization to comprehensively promoting the implementation of curriculum ideology and politics, and cultivating highquality and high-level talents with "professional + ideological and political thinking". Taking Investment courses as an example, the paper construct an evaluation system covering the recognition of hybrid teaching mode, online resource construction, curriculum ideological and political development, ideological and political learning gains, and ideological and political improvement opinions of curriculum. A questionnaire survey was carried out based on 216 college students, and SPSS27.0 software was used to statistically analyze the questionnaires. The results show that in the blended teaching mode, the overall recognition of ideological and political teaching in the curriculum is strong, but the students' sense of learning gain is still insufficient.In this regard, it is proposed to strengthen the accuracy of "data-driven" empowerment teaching evaluation. tap "dual resources" to promote the diversification of ideological and political teaching.

Keywords: ideological and politicalcurriculum; blended teaching; course recognition; questionnaires; Investment

基金項目:山西省高等學校教學改革創新項目“數智化背景下混合式教學模式《投資學》思政建設與評價——基于超星平臺建設”(J2021673)

作者簡介:侯蘊慧(1989-),女,漢族,山西晉中人,碩士,講師。研究方向為資本市場。

在高等教育全面邁向高質量發展的關鍵節點,全面推進課程思政建設,既是落實立德樹人根本任務的戰略舉措,亦是全面提高人才培養質量的重要手段[1]。2020年,教育部立足頂層設計高度印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,強調高等學校需緊抓課程思政建設,扭轉專業教育與思政教育獨立發展格局,形成高水平人才培育新格局。作為高水平人才培育主陣地,高等院校有必要深入挖掘專業教學與思政教育貫通路徑,塑建課程思政新發展格局。隨后,2021年12月,教育部高等教育司宣印《高等學校課程思政建設全面推進》,要求將課程思政成效納入本科教學評估、學科評估、專業認證領域。此政策印發促使課程思政建立完善化、多維度評價體系,以供給其他體系評估應用。2022年10月,黨的二十大報告在“實施科教興國戰略,強化現代化建設人才支撐”部分指出,培養造就大批德才兼備的高素質人才,是國家和民族長遠發展大計。由此來看,課程思政建設業已成為高等教育高質量發展的必然路徑。與此同時,隨著教育技術邁入發展藍海,混合式教學模式正漸次取代傳統思政課堂,憑借線上線下一體化教學、多元化教學場景、數智化教學工具等諸多優勢助推課程思政教學效果提升。然而,現時關于混合式教學背景下的課程思政相關研究較少,多為概念式、理論式探討。同時,于混合式教學情境下,課程思政實施效果難以考量,并不利于立德樹人理念全面貫徹。不可忽略的是,當下課程思政評價模式建設多聚焦學生書面考試成績,并未綜合混合式教學模式普及、主體思維認同等多維度視角展開評價,難以實現課程思政效用。

一? 問卷調查——混合式教學模式下課程思政認同維度評價體系設計

(一)? 問卷設計

面向高等院校投資學專業線下發放216份調查問卷,收回有效問卷216份。問卷內容涵括7項選擇類型提問與4項描述性問題,共計11題。在選擇類型題項中使用Likertscale五度量表,賦值依次為1、2、3、4、5,賦值越高即表明認同程度越高。在此基礎上,隨機抽取30位參與調研的學生,結合開放式問卷的問題及結果展開深入訪談,征集提升課程思政認同感知的有效意見。需要考慮的是,在混合教學模式嵌入背景下,課程思政評價需兼顧線上、線下雙向渠道,以此確保評價的全面性。如此一來,形成涵括混合教學模式認同、線上資源建設認同、課程思政開展認同、思政學習收獲認同、課程思政改進意見在內的調查問卷。

(二)? 問卷檢驗

對問卷展開Likertscale五度量表36個選項的可靠性分析,得出Alpha為0.962,大于0.9。這一結果表明,問卷內部一致性較好,可信度相對較高。在此基礎上,對數據進行KMO檢驗和巴特利特球形檢驗,得知得出KMO值為0.898,大于0.8。巴特利特值檢驗的近似卡方值為7 381.078,顯著性為0.000,表明數據適合做探索性因子分析,具有較理想的效度性[2]。進一步地,在探索性因子分析過程中,抽出特征值大于1的因子。同時,利用凱撒正態化最大方差法,將因子絕對值系數小于0.5的進行剔除,得出旋轉后的成分矩陣。如此,在矩陣中將多維度中重疊的因子進行刪除,得出5個維度、33個因子構成的正式量表,該量表的總方差解釋累計值為72.305%。針對問卷中的4項描述性問題,利用描述性方法進行統計。這一過程主要通過教學內在規律剖析,分析教學數據集中趨勢與分散趨勢,為優化混合教學模式下的高校課程思政教學體系建設提供基礎。

二? 現狀分析——混合式教學模式下課程思政認同維度評價

(一)? 混合教學模式的認同評價

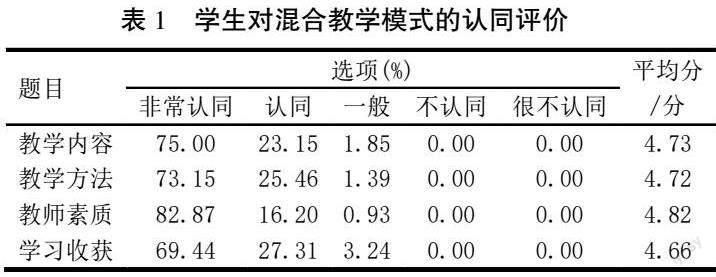

混合教學模式通過運用線上線下兩種教學模式的有機結合,創新教學策略、方法與組織形式。同時,通過混合教學模式引導學生課程思政學習由淺入深,提升高校課程思政教學效果。表1調查結果顯示,高達98.15%的學生選擇“非常認同”及“認同”選項,平均分達到4.73。另外,學習收獲感受一般的選項比重達到3.24%,相對其他選項負面影響較為突出。由此來看,混合教學模式仍需關注課程思政與其的合理融合,確保混合教學模式的實施能夠使思政內容與專業內容均可實現提質增效。整體來看,學生對混合教學模式的認同程度相對較高。

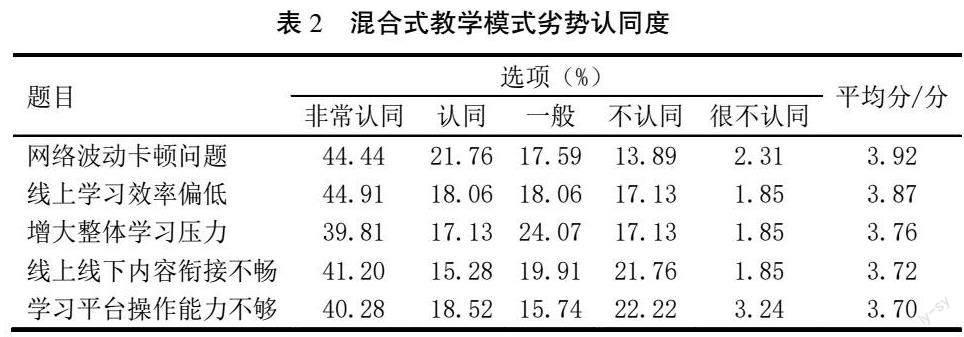

另需注意的是,混合教學模式雖然利于傳統教學方式重構,但仍面臨一定現實梗阻。觀察表2結果可知,有超過半數的學生認為線上學習專注程度有所不足,以致學習效率相對偏低。由此來看,高校及教師方面應當針對網絡環境、專注程度及教學內容進行調整、完善,持續強化混合教學模式建設力度,助力高校課程思政實施效率提升。

(二)? 線上資源建設的認同評價

混合教學模式通過線上渠道獲取更多課程思政教學資源,實現課程思政教學內容豐富化,為學生自主學習夯實基礎。依據軟件應用頻次及線上活動模塊的使用分數分布情況,得知58.33%的學生軟件使用次數達到25次以上。這一調研結果表明,除課上應用之外,線上教學資源亦可輔助學生展開課下自主學習。另外,1.57%的學生使用次數在20到25之間,即基本每節課會用到,無課外使用次數;24.54%的學生使用次數為10到20次,即使用次數并未達到每節課均使用的標準要求;5.56%的學生使用次數為10以下,即偶爾使用。據此而言,仍有將近30%的學生對線上資源建設認可程度降低,需進一步強化線上資源建設建設。

表3為線上課程思政資源應用情況的認同調查結果。整體來看,線上課程思政資源使用情況的得分差異相對明顯,尤其是習題使用頻率相對較高,但其滿意度卻最差。同時,課外資料即課外課程思政文獻閱讀滿意度整體較高,但課外文獻閱讀的使用情況評分較低,表明線上資源建設中匱乏對學生使用條件、使用能力的綜合考量,引致教學資源安排及實施存在短板。在混合教學模式下,各類線上教學資源應著力提升應用水平,助力提升課程思政線上資源使用認同程度。

(三)? 課程思政開展的認同評價

研究結果顯示,超過65%的學生對課程思政教學概念較為清晰,而其余學生對課程思政教育必要性了解較淺。進一步通過學生訪談了解到,部分學生對課程思政的理解水平停滯于思想政治課程,認為思政課程與專業課程相互分割。深入剖析其因,部分學生過分重視知識與技術學習,淡化專業教學中的育人功能,引致“育智”與“育德”有機結合能力薄弱。同時,多數學生對課程思政了解渠道較窄,多為政策文件、新聞報道等官方渠道,缺少課程思政了解方式。另外,多數學生將課程思政教學體系建設職責歸結于教師,認為自身與教學體系建設關系較小,導致學生自發深入探討方面有所不足。另據調查結果顯示,有66.2%的學生能夠清晰感知投資學課程中融入的思政內容,仍有超過3成的學生難以理解。對此,教師應著力提升學生自主性,將課程思政教學合理融入投資學專業課程,以此提升學生對課程思政的領悟能力。

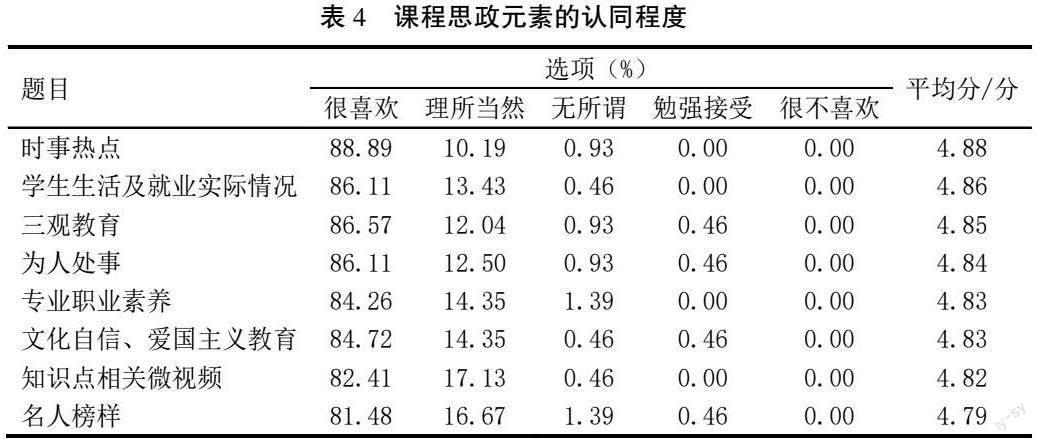

表4為課程思政元素的認同程度調查結果。數據表明,結合時事熱點、融合生活就業情況及開展三觀教育是激發學生學習課程思政的有效方法。分析其原因如下。第一,時事熱點伴隨較強新穎性,可通過事件分析融入思政元素,引發學生自主探討。第二,學生生活及就業實際情況關乎其個人切身利益,以學生需求點出發融入思政元素,激發其學習興趣。第三,三觀教育可從學生差異化觀點探討出發,通過植入思政元素激發學生探討式、發掘式學習能力,進而引導建立高層次價值觀與人生觀。在混合教學模式下,教師通過大數據實時挖掘學生現實需求,融入認同程度較高的思政元素[3]。

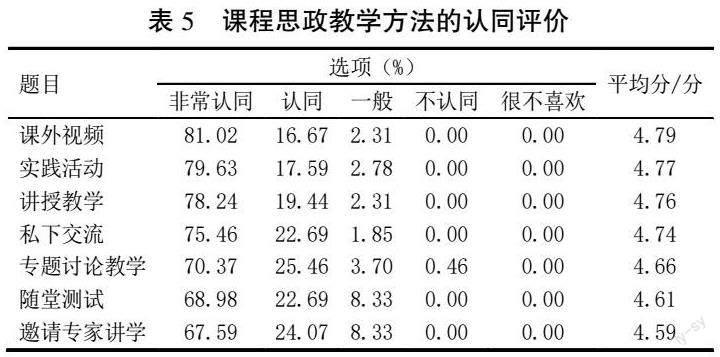

依據表5結果可知,高校學生對課外視頻的認同程度最高,達到97%以上;其他依次為實踐活動、講授教學、私下交流。需要注意的是,高校學生對于專題討論、隨堂測試及專家講學的認同程度相對較低。整體來看,諸如課外視頻一類的混合教學模式嵌入課程思政教學,可為課程思政開展提供技術支撐與激發學習興趣,而這一方式也得到學生普遍認可。另外,實踐活動、講授教學的認同程度雖然較高,但前文調研結果顯示教學成效有限。據此來看,有必要調整課程思政教學方法,形成學生認同程度較高的教學方法結構。

(四)? 思政學習收獲的認同評價

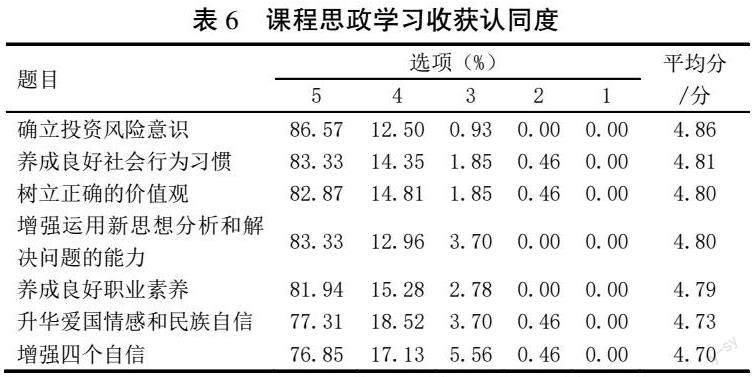

思政學習收獲的認同評價為矩陣量表題,分值越高表明因子認同程度愈高。依據表6數據可知,學生課程思政學習收獲普遍良好,認同程度達到96%以上。其中,課程教學的投資風險意識均分達到最高,表明投資學中思政元素的融入已初步達成教學基本要求,為學生價值觀確立、投資問題解決能力提供充分助力。同時,養成良好社會行為習慣、升華愛國情感和民族自信以及增強四個自信的認同程度均已達到90%以上,表明投資課程中融入思政教育的基本目標已初見成效。整體來看,課程思政建設逐步向高水平高層次育人目標邁進。

(五)? 課程思政改進意見的認同評價

調查問卷內部設置兩項多選題項,分別為“專業課教師在哪些方面值得進一步改進與完善”“對課程思政教學有哪些建議和意見”。通過對兩項多選題的結果分析可知,學生認為教師所設計的思政元素不足占比較大,占35%;課程難以培養投資風險意識占比29.9%;課程缺少與投資實踐的結合占比27%;認為教師的思政意識與能力不足的占比僅為8.6%。學生認為思政教學的活動形式可以更加豐富多彩占比最大為26.6%;拓展學習資源,強化硬件配置為23.3%;活動主體的設計上增加思政融入占19.6%;思政教育的評價方式可以多元化占比11.5%;希望在生活和學習中獲得教師更多的支持和幫助占11.2%;教師自身素養和思政能力提升占7.9%。

三? 結論和建議

(一)? 強化“數據驅動”,賦能教學評價精準性

一方面,構筑數智化思政教學平臺,精準跟蹤學習動態。高校應構筑學生課程思政教育數據庫,收集并整合各類課程思政教學數據,賦能教學體系調整。通過大數據技術高效整合學生學習數據,通過教學資源使用頻率、反芻比等統計數據評定學生學習成效。在此基礎上,憑借實時化數據處理功能,對各類教學數據動態效果進行評定,并形成因果性與相關性分析報告,以供教學體系優化參考。另一方面,持續拓展平臺功能,滿足多元化教學需求。數智化思政教學平臺內嵌人工智能、大數據等多類數字技術,涉及多維網絡渠道。平臺設計需不斷跟隨教學需求進行完善,拓寬思政教學模式及資源獲取渠道,助力課程思政教學體系不斷優化。高校應積極拓展思政教學平臺功能板塊,并開發慕課、網絡課程等教學資源。同時,不斷優化平臺操作界面,避免學生視覺疲勞。此外,高校需強化網絡建設,升級課堂教學設備與硬件設施,夯實混合式教學模式開展基礎。

(二)? 挖掘“雙重資源”,助推思政教學多元化

第一,構筑元宇宙課堂。元宇宙利用虛擬仿真技術,可充分融合教學元素,設立AR與VR教學空間,形成交互式教學模式。譬如證券投資模擬實驗、投資咨詢顧問、客戶經理體驗等虛擬教學內容,可從現實延展至虛擬空間,增強學生的體驗感和視覺效果,進而在虛擬實踐中強化課程思政學習。同時,VR、AR等技術可設立場景化教學虛擬空間,促進學習任務靈活化,進而緩解學生學習壓力。第二,設置專題式教學板塊。教師應運用大數據獲取最新教學信息,針對性開展課程思政教學[4]。具體而言,教師應強化教學資源與視頻學習的契合性。通過設立專題式視頻教學板塊,配置相應任務點,促進課程思政教學效果提升。“雙重資源”課程思政教學模式建設下,教師需著力提升自身數字素養,強化數據利用、媒體利用等數字應用能力,夯實混合式教學開展師資基礎。

(三)? 融合“熱點元素”,推動思政教學實時化

一方面,注重熱點時效性與專業課程結合教學。教師應在投資學專業課程中融入政府產業政策、財政政策及貨幣政策的調整情況,并判斷政策實施影響范圍。隨后,在影響范圍中查找企業動態,將國家政策與企業投資價值打包為思政元素集合體,以“企業是否值得投資”為切入點第一時間與學生展開討論,以此提升課程思政教學效果。另一方面,注重熱點事件可比性教學。課程思政教師應基于比較方式開展教學,運用融媒體強化思政教學方法改革。一是選取具有爭論性時事熱點,并融匯視頻、微電影教學方式,引導學生展開討論學習。二是聯系國際與國內熱點事件,強化中西方事實比較,以此彰顯中國特色社會主義制度優勢。

(四)? 聚焦“成果導向”,持續優化教學模式

完善線上考評體系,綜合評價課程思政教學效果。教師應充分利用信息技術實時跟蹤線上教學,對線上討論活躍度、任務點完成情況、專題研究和線上測試等環節進行智能評教。同時,教師應布置實踐教學,對學生參與度進行主觀評分,形成主客觀綜合評分。這一過程中,可對不同教學環節進行智能權重分配,促進課程思政教學評價更加科學。隨后,依據課程評價結果對課程思政教學模式進行調整優化,進而提升教學效果。另一方面,注重全程性評價,構筑全方位評價模式。課程思政元素需貫穿于教學全過程,因而應堅持課前、課中與課后評價相結合。教師應開展過程性評價與終結性評價,確保評價內容涵蓋課程思政全方位,進而精準調整教學體系建設環節[3]。

參考文獻:

[1] 習近平:把思想政治工作貫穿教育教學全過程 開創我國高等教育事業發展新局面[N].人民日報,2016-12-09(1).

[2] 戴艷軍,趙宇.大學生思政課認同狀況的調查——基于全國53所高校的問卷數據[J].科學決策,2021(9):94-101.

[3] 王永明,李旭娟,夏忠臣.高校思政課線上線下“342”混合教學模式構建研究[J].廣西民族師范學院學報,2021,38(6):91-96.

[4] 吳軻威,黃軍偉.技術賦能線上課程精準思政:滿意度及實效性分析[J].教育學術月刊,2022(5):37-44.