春臺心韻,一枝素影

范柯楠

摘 要:喝茶的習俗自千百年來一直延續至今,每個人都有著各自的喝茶喜愛,但他們都有一個共同點,那便是紫砂壺。紫砂壺被人們稱贊為“世間茶具之首”,產自于宜興,宜興這一風水寶地不僅風景秀麗、人杰地靈,物產亦是豐富,游山玩水、吟詩作賦,好不愜意,正是在這樣環境的熏陶之下,紫砂壺便也與生俱來的透露著一股雅致脫俗的氣質,吸引了眾多的文人雅士,于是紫砂壺便逐漸褪去了傳統實用器具的粗糙,成為了一件雅玩之器,使得人們在喝茶品茗之余,精神與情感上也能夠得到一定的享受。本文便主要以紫砂“春臺素影壺”為例,談談它的造型特征以及文化內涵。

關鍵詞:紫砂;春臺素影;造型特征;文化內涵

1 前言

宜興地處于江蘇省南部,是江南魚米之鄉,因而這里的萬物以及人們都十分的具有靈氣,在這里出產著一種獨一無二的泥料,那便是紫砂泥,致使全國各地許多的文人墨客都來此一探究竟。紫砂,長期深埋于山水相依的環境之中,使得其具有著良好的透氣性,其在高溫燒制之下形成十分獨特的雙氣孔結構,用來泡茶最適宜不過了,不僅能夠最大程度地將茶香散發出來,同時也能夠做到沒有熟湯氣,且不會變餿,因此廣受茶友們的喜愛與追捧,除此之外,紫砂還具備著另一特質,那便是較強的可塑性,結合傳統的全手工成型工藝,使得宜興的紫砂藝人們得以充分發揮自我的主觀能動性,為紫砂藝術的發展奉獻了許多精彩絕倫的作品,一直延續至今,輝煌久遠。

相較于西方文化的熱情豪放,中國的傳統文化則更多的是含蓄委婉,文人雅士們通過借景抒情、托物言志等手法來表達自己心中深厚的思想與情感,這種表達方式亦是延續到了紫砂壺之中,紫砂藝人們借助各種技術手藝來將所想要傳達的思想與情感蘊含其中,因而,我們所看到各種各樣的紫砂壺,不僅僅是一件簡單的喝茶器具,而是充滿了個人創作理念與思想情感的一件藝術品,使得人們捧一把紫砂壺于手,能夠親切地感知到其中思想的交流與共鳴,令人愛不釋手,這也就是為何現如今紫砂壺得以成為人們精神情感的寄托之一。

2紫砂“春臺素影壺”的造型特征

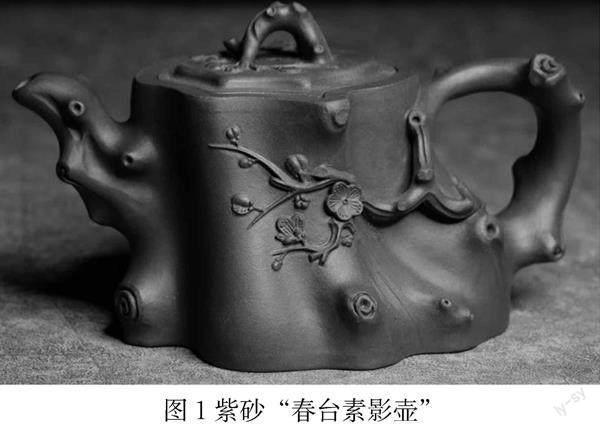

紫砂壺是造型藝術的寶庫,從圓器、方器到筋紋器、花器,有的簡約質樸,有的華麗精致,千變萬化,精彩紛呈,每一款紫砂壺都有著其自身獨一無二的特點。就像這款紫砂“春臺素影壺”(見圖1),它是經典的傳統紫砂花器造型,以梅花為創作題材,在紫砂壺形中,梅花是十分常見的一種元素,有著許多經典、優秀的作品,但是即使是同一元素,不同的紫砂藝人所表現的方式亦不同,所蘊含的思想情感亦不同,這款紫砂“春臺素影壺”,紫砂藝人便立足自我的創作與表達,打造了這一別具特色的梅花作品。

此壺整體的設計都是圍繞于梅樁這一形象進行制作的,崎嶇不平的身筒,兩邊的大小也都不一致,上面還有著各種大大小小的樹瘤散布于整個壺體之上,可以說是最大程度地還原出了梅樁本來的樣貌,但整體看上去依舊十分的精致光滑,摸上去也極具質感,令人愛不釋手,壺身上下兩端則是梅樁的橫截面,邊緣線條也都是不規則的,壺身下端便直接作為了底部,穩穩地立于平面之上,而壺身上端便直接是壺口了,壺蓋嵌入其中,與之嚴絲合縫、密不透風,蓋面微微隆起了一定的弧度,貼合著邊緣線條,便好似是一圈年輪一般,壺鈕、壺嘴以及壺把便都是梅樁身上所生長出來的枝干,蜿蜒盤曲、形態各異,在壺鈕以及壺把之處分別延伸出來了幾枝梅花,分別沿著蓋面與壺身向外生長,使得整體充滿了生機與活力,在枝條上面的梅花有的含苞待放,有的則已經綻放,千姿百態,十分的生動形象、精致可愛,且梅花的顏色與整體壺身的色彩又不一樣,一下便突顯了出來,可謂是整件作品之中的點睛之筆。

這款紫砂“春臺素影壺”以十分逼真自然的手段還原出了梅花當中最具代表性的一些元素,從而彰顯出梅花本身的特點與氣質,可以說是展現得十分淋漓盡致,使得人們一下子便能夠捕捉到此壺身上梅花的特性以及獨一無二的藝術雅韻。

3紫砂“春臺素影壺”的文化內涵

梅花,自古以來便象征著堅強、高雅、堅韌不拔的精神,在民間人們更是將其看作是傳春報喜的象征,梅花開在深冬,凌霜傲雪、不畏嚴寒,依舊綻放屬于自己的光彩,令人敬佩,這種氣節是古今文人雅士們所向往的,而紫砂藝人通過整體梅樁滄桑、挺拔的形象,以側面烘托的手段來突顯梅花的品性,彰顯對于梅花的喜愛之情,也讓人們不僅看到梅花光鮮的一面,也看到了其背后的艱辛與不易,更加令人贊嘆梅花的勇敢以及所具備的美好品格,值得我們每一個人去歌頌并銘記于心,紫砂藝人也借此鼓勵人們勇于面對困難,荊棘終將過去,勝利也終將迎來。

4總結

現如今,紫砂壺在各大藝術領域都廣受人們的喜愛與追捧,其所得的繁榮離不開背后紫砂藝人們不斷持之以恒的開拓創新以及艱辛的努力與付出,這是紫砂藝人們智慧的結晶,才有了紫砂壺現在的輝煌成就,不僅滿足了人們多樣化的審美需求,更滿足了人們的精神與情感追求。

參考文獻

[1]王六初.梅花香自苦寒來——淺談紫砂作品“梅樁壺”的創作理念[J].江蘇陶瓷,2022(5):35.

[2]王六初.松與梅的情結——淺談紫砂套組作品“松梅茶具”的創作[J].江蘇陶瓷,2022,55(4):34-35.