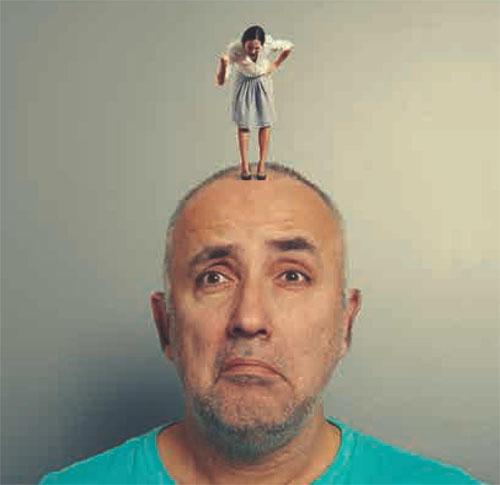

不可理喻的妻子

王娜

62歲的劉先生原本和妻子相處還算融洽,妻子和他年歲相當(dāng),家中有兩個(gè)子女,兩人雖收入不多,但總歸可以安穩(wěn)度日,有時(shí)也會(huì)爭(zhēng)吵幾句,但也都是小吵小鬧、無(wú)傷大雅,然而最近一年來(lái)劉先生發(fā)現(xiàn)妻子越來(lái)越不可理喻、經(jīng)常無(wú)端指責(zé)自己一些從未發(fā)生過(guò)的事,自己否認(rèn)后她卻總不愿相信,弄得劉先生既莫名其妙又自覺(jué)憋屈。

就在一年前,妻子有次突然追問(wèn)起家中存折里的錢(qián)為何無(wú)故沒(méi)了,劉先生跟妻子解釋說(shuō)因?yàn)樾鹤右?gòu)置新房而手中的閑錢(qián)不夠,他確實(shí)借給孩子一筆錢(qián),但并沒(méi)有將錢(qián)都取走,他認(rèn)為只是將一筆錢(qián)花在了該花的地方,又不是隨意亂花。妻子一聽(tīng),情緒就更加激動(dòng),說(shuō)劉先生在撒謊,她說(shuō)原本家里有很多錢(qián)、但現(xiàn)在一分錢(qián)都沒(méi)了,她認(rèn)定是劉先生在外面養(yǎng)了“小三兒”、私底下還為那個(gè)女人購(gòu)置了一套房產(chǎn),并且越說(shuō)越氣憤,不知道的人聽(tīng)了還真辨不出真假來(lái)。

劉先生自覺(jué)很是委屈,他從未和其他異性存在不正當(dāng)關(guān)系,家中也不像妻子說(shuō)的那么有錢(qián),又何來(lái)養(yǎng)“小蜜”和購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)一說(shuō)?當(dāng)劉先生質(zhì)問(wèn)妻子有何證據(jù)時(shí),妻子就一把搶過(guò)他的手機(jī),在他手機(jī)的微信群里翻找起來(lái),隨后指著其中的一則消息說(shuō)這就是證據(jù),劉先生一看差點(diǎn)兒氣樂(lè)了,原來(lái)這個(gè)微信群是他們幾個(gè)退休的老同事早就建立起來(lái)的一個(gè)聯(lián)系網(wǎng),大家有時(shí)候會(huì)調(diào)侃幾句,或是往微信群里發(fā)幾個(gè)網(wǎng)上的消息,妻子指的是“好久不見(jiàn),十分想念大家”這句話(huà),還說(shuō)里面爆料了一則有關(guān)某位太太遭遇丈夫“小三兒”的新聞,劉先生不認(rèn)為這些能說(shuō)明什么,但不管他如何說(shuō),妻子都不聽(tīng)。

妻子提出劉先生經(jīng)常外出就是在外和那個(gè)不三不四的女人見(jiàn)面、約會(huì),說(shuō)自己最近有好多次都聽(tīng)到外面?zhèn)鱽?lái)鄰居們議論的聲音、都在說(shuō)劉先生偷偷養(yǎng)女人、將家里的多少多少錢(qián)都給了那人,甚至在外面都和那個(gè)女人有了私生子,所以劉先生購(gòu)了房、將她養(yǎng)在外面。

劉先生爭(zhēng)辯說(shuō)自己從未聽(tīng)過(guò)這種傳言,強(qiáng)調(diào)說(shuō)自己是冤枉的,提醒妻子是不是聽(tīng)錯(cuò)了,可他妻子卻一個(gè)字也聽(tīng)不進(jìn)去,仍堅(jiān)信自己的想法是對(duì)的,認(rèn)為有自己看到的短信和親耳聽(tīng)到的“談話(huà)”為證,并且一想到丈夫背叛了自己、自己竟然還是最后一個(gè)知道的,他的妻子更覺(jué)委屈、情緒更加激動(dòng),不僅和劉先生大吵大鬧,還動(dòng)手打了劉先生。

劉先生見(jiàn)自己怎么也說(shuō)不通,干脆就不做任何解釋了,任由妻子自說(shuō)自話(huà),誰(shuí)知他越是沉默,妻子就越肯定他心虛,認(rèn)為自己戳到了丈夫的痛點(diǎn),更加變本加厲地和劉先生吵架,有時(shí)甚至不顧劉先生的面子、當(dāng)著外人的面將此事捅出來(lái),弄得不知內(nèi)情的人對(duì)劉先生指指點(diǎn)點(diǎn)。

劉先生只好將此事告知了孩子,希望子女們可以和妻子做做工作。

孩子們一聽(tīng)就趕緊來(lái)家中看望母親,當(dāng)他們?cè)俅螐哪赣H的口中得知她的“不幸遭遇”和訴苦時(shí),都感覺(jué)母親的想法不可思議,家里何時(shí)有大量的閑錢(qián)買(mǎi)得起市內(nèi)城里的大房子?孩子們都紛紛勸說(shuō)母親不要胡思亂想、說(shuō)自己的父親不是那樣的人、大概是母親想多了,解釋說(shuō)父親之前確實(shí)給自己了一筆錢(qián),但也并沒(méi)將所有錢(qián)都拿出來(lái),并且保證以后有錢(qián)了一定會(huì)歸還父母這筆錢(qián),也曾多次暗示母親,家庭的經(jīng)濟(jì)狀況并無(wú)能力買(mǎi)大房子,等等。

劉先生的妻子卻認(rèn)為孩子們要么不了解實(shí)情、被劉先生所蒙蔽,要么就是和劉先生沆瀣一氣、被劉先生拿錢(qián)收買(mǎi)了,她仍堅(jiān)持認(rèn)為某處的某某房產(chǎn)就是劉先生本人的,只是不愿對(duì)大家公開(kāi)而已。

孩子們感覺(jué)母親的想法很奇怪,不明白她是怎么將那個(gè)房產(chǎn)和父親聯(lián)系到一起的。劉先生的妻子就講自己到那個(gè)房子附近“勘察”的過(guò)程:她先是坐車(chē)到那所房子附近溜達(dá),裝作自己迷路的樣子和附近居民搭訕,旁敲側(cè)擊地詢(xún)問(wèn)那所房產(chǎn)主人的情況,得知那里確實(shí)住著一家四口人,當(dāng)丈夫的經(jīng)常出差不在家,而做妻子的全權(quán)負(fù)責(zé)照顧兩個(gè)幼小的孩子。雖說(shuō)只是寥寥幾句信息,劉先生的妻子結(jié)合丈夫有時(shí)會(huì)外出一段時(shí)間的情況,認(rèn)為這正與那家男主人的情況相符,于是她更確信丈夫外出是私會(huì)那個(gè)女人和兩個(gè)“私生子”去了(事實(shí)上,劉先生為了貼補(bǔ)家用,有時(shí)會(huì)外出做些短期的臨時(shí)工,就是掙錢(qián)不多)。

孩子們也備感無(wú)奈,他們無(wú)法勸服母親回到正常的思考問(wèn)題狀態(tài),而且感覺(jué)越勸說(shuō)、母親反而更加確定,因?yàn)樗龝?huì)找出種種她認(rèn)為的“蛛絲馬跡”進(jìn)一步支持自身的想法,只好放棄勸說(shuō),家里人都改為勸她到醫(yī)院看看病,可劉先生的妻子卻不認(rèn)為自己有問(wèn)題,反而認(rèn)為是丈夫?qū)ψ约翰恢遥啻螕P(yáng)言說(shuō)如果家人堅(jiān)持要讓自己看病,就將家里的丑事公布于眾,看病一事就只能不了了之。

此后,劉先生發(fā)現(xiàn)妻子先是疑心自己要下毒害她,后來(lái)對(duì)周?chē)艘查_(kāi)始懷疑,甚至對(duì)其他親友也不再信任。她堅(jiān)持和劉先生分房住,總是單獨(dú)外出購(gòu)買(mǎi)食物,回來(lái)只吃自己做的飯菜,不愿吃家人給自己的東西,總覺(jué)得食物或水里有怪味兒,疑心自己被人下了毒,還多次說(shuō)自己房間里彌散著有毒氣體,疑心是劉先生等人有意往自己屋內(nèi)噴撒毒氣所致,等等,晚間經(jīng)常要熬到很晚才睡,直至周?chē)硕妓怂盘上拢€經(jīng)常因?yàn)楦杏X(jué)周?chē)话踩胍剐褋?lái)、四處檢查水管或燃?xì)夤艿溃苑Q(chēng)聽(tīng)到半夜里外面?zhèn)鱽?lái)聲音、說(shuō)有人在談?wù)撟约罕缓σ皇拢瑸榇诵乓詾檎妗⒎磸?fù)質(zhì)問(wèn)周?chē)耸欠駥?duì)自己做了傷天害理的事,令家人苦不堪言。

親友們只好連哄帶勸,終于將劉先生的妻子帶到了精神科門(mén)診,在這里劉先生這才得知妻子患上了精神分裂癥。

精神分裂癥是一組常見(jiàn)的精神疾患,患病者多在青壯年時(shí)發(fā)病,但也有部分患者在60歲以后得病,后者又被稱(chēng)為晚發(fā)性精神分裂癥,他們常持續(xù)存在一些偏執(zhí)想法(即對(duì)某想法過(guò)分執(zhí)著或偏激,常見(jiàn)的有被害、嫉妒、夸大等內(nèi)容),他們神志清楚,記憶保持良好,并無(wú)神經(jīng)系統(tǒng)疾病,在缺少事實(shí)依據(jù)下依然對(duì)其想法深信不疑,需要系統(tǒng)的抗精神病藥物治療,文中劉先生的妻子就是如此。