計(jì)劃-實(shí)施-檢查-處理循環(huán)模式對(duì)CT增強(qiáng)掃描中碘對(duì)比劑血管外滲及護(hù)理質(zhì)量的影響

郜芬芬 張麗萍

【摘要】? 目的? ? 探討計(jì)劃-實(shí)施-檢查-處理(PDCA)循環(huán)模式在CT增強(qiáng)掃描中的應(yīng)用效果。方法? ? 選擇2019年6月—2020年6月實(shí)施PDCA循環(huán)模式前于高安市人民醫(yī)院影像科行CT增強(qiáng)掃描的1 178例患者作為對(duì)照組,將2020年7月—2021年6月實(shí)施PDCA循環(huán)模式后于高安市人民醫(yī)院影像科行CT增強(qiáng)掃描的1 178例患者作為觀察組。比較2組患者碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生率、護(hù)理質(zhì)量、情緒狀態(tài)、過(guò)敏情況及護(hù)理滿意度。結(jié)果? ? 觀察組患者碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生率(0.51%)低于對(duì)照組(1.78%),差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者護(hù)理后分級(jí)護(hù)理、技能操作、服務(wù)態(tài)度、飲食指導(dǎo)及病房環(huán)境評(píng)分均高于對(duì)照組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者護(hù)理后SAS、SDS評(píng)分均低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者過(guò)敏發(fā)生率(0.59%)低于對(duì)照組(1.70%),差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者護(hù)理滿意度(99.66%)高于對(duì)照組(98.90%),差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論? ? PDCA循環(huán)模式在CT增強(qiáng)掃描患者中具有較好的應(yīng)用效果,利于減少碘對(duì)比劑血管外滲的發(fā)生,提高護(hù)理質(zhì)量,且利于穩(wěn)定患者情緒,減少過(guò)敏發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),提升患者護(hù)理滿意度。

【關(guān)鍵詞】 計(jì)劃-實(shí)施-檢查-處理循環(huán)模式; CT增強(qiáng)掃描;? 碘對(duì)比劑血管外滲; 護(hù)理質(zhì)量

中圖分類號(hào):R814? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1672-1721(2023)27-0067-03

DOI:10.19435/j.1672-1721.2023.27.022

CT增強(qiáng)掃描是一項(xiàng)用于疾病診斷的技術(shù),當(dāng)前已成為影像檢查的重要手段[1-2]。但CT增強(qiáng)掃描過(guò)程中需注射碘對(duì)比劑,受各種因素影響可能導(dǎo)致碘對(duì)比劑血管外滲,引起局部疼痛、麻木,甚至導(dǎo)致皮膚組織壞死及功能障礙,不僅增加患者痛苦,還會(huì)對(duì)掃描圖像的檢查質(zhì)量造成影響,降低疾病診斷準(zhǔn)確性,臨床需加強(qiáng)護(hù)理干預(yù)[3-4]。計(jì)劃-實(shí)施-檢查-處理(plan-do-check-act,PDCA)循環(huán)模式作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法,包含計(jì)劃、實(shí)施、檢查及處理4個(gè)階段,該循環(huán)呈螺旋式上升,可使工作質(zhì)量在不斷循環(huán)中得到提升。當(dāng)前臨床關(guān)于PDCA循環(huán)模式應(yīng)用于CT檢查中的相關(guān)報(bào)道較少。基于此,本研究選取于高安市人民醫(yī)院影像科行CT增強(qiáng)掃描的患者為研究對(duì)象,探討PDCA循環(huán)模式的應(yīng)用效果。現(xiàn)報(bào)告如下。

1? ? 資料與方法

1.1? ? 一般資料? ? 選擇2019年6月—2020年6月實(shí)施PDCA循環(huán)模式前于高安市人民醫(yī)院院影像科行CT增強(qiáng)掃描的1 178例患者作為對(duì)照組,將2020年7月—2021年6月實(shí)施PDCA循環(huán)模式后于高安市人民醫(yī)院影像科行CT增強(qiáng)掃描的1 178例患者作為觀察組。觀察組男性732例,女性446例;年齡21~93歲,平均年齡(50.51±4.26)歲;體質(zhì)量指數(shù)19~29 kg/m2,平均(22.33±2.17)kg/m2;文化程度,大專及以上411例,中學(xué)399例,小學(xué)368例。對(duì)照組男性738例,女性440例;年齡12~89歲,平均年齡(50.54±4.22)歲;體質(zhì)量指數(shù)19~30 kg/m2,平均(22.38±2.20)kg/m2;文化程度,大專及以上417例,中學(xué)399例,小學(xué)362例。2組患者一般資料比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),有可比性。本研究已通過(guò)該醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

1.2? ? 方法 對(duì)照組實(shí)施常規(guī)護(hù)理。護(hù)理人員采取口頭宣教的方式向患者講解檢查的方法、目的、步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容,檢查患者當(dāng)天的飲食情況并給予指導(dǎo),囑患者積極配合,密切監(jiān)護(hù)患者生命體征。

觀察組采取PDCA循環(huán)模式進(jìn)行護(hù)理。(1)計(jì)劃階段。成立由護(hù)士長(zhǎng)、護(hù)理人員及技師組成的質(zhì)量控制小組,組內(nèi)成員通過(guò)頭腦風(fēng)暴及循證護(hù)理等方式,對(duì)以往發(fā)生碘對(duì)比劑血管外滲的原因進(jìn)行分析與整理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題主要存在于患者、護(hù)理人員及技師3個(gè)方面。其中患者因素包括配合差、穿刺后體位不當(dāng)及血管條件差;護(hù)理人員因素包括血管評(píng)估不充分,穿刺技術(shù)差及注射過(guò)程中觀察不及時(shí);技師因素包括與護(hù)理人員溝通不到位、注射速度選擇不當(dāng)及注射觀察不及時(shí)。針對(duì)上述誘發(fā)碘對(duì)比劑血管外滲的原因制定相應(yīng)的干預(yù)措施及操作流程。(2)實(shí)施階段。制定規(guī)范化操作流程,針對(duì)計(jì)劃階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

患者方面,穿刺過(guò)程中注意觀察患者的情緒狀態(tài),并于穿刺結(jié)束后耐心講解留置針維護(hù)及注意要點(diǎn),囑患者保持平穩(wěn)情緒。護(hù)理人員方面,加強(qiáng)對(duì)護(hù)理人員穿刺技術(shù)的培訓(xùn),規(guī)范護(hù)理操作流程,穿刺時(shí)應(yīng)盡量選取粗直、彈性好的血管,避開(kāi)關(guān)節(jié)處,使用大角度直刺法進(jìn)針,并在穿刺成功后妥善固定。技師方面,針對(duì)血管情況較差的患者,穿刺護(hù)士應(yīng)使用紅色筆注明,以提醒技師選取合適速率;藥物推注前試推注50~80? mL 0.9%氯化鈉注射液,注意觀察局部有無(wú)腫脹;結(jié)合試推注情況選取合適的注射速度,藥物推注過(guò)程中注意觀察患者反應(yīng)及高壓注射器壓力變化,以防嚴(yán)重外滲的發(fā)生。(3)檢查階段。制定碘對(duì)比劑血管外滲質(zhì)控流程,采用3級(jí)檢查管理制度,由質(zhì)量控制小組對(duì)質(zhì)控流程的規(guī)范化進(jìn)行自查自評(píng),并由專人進(jìn)行記錄,完善碘對(duì)比劑血管外滲資料的收集,每月進(jìn)行總結(jié)分析,尋找仍然存在的問(wèn)題。(4)處理階段。由質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、制度落實(shí)等情況,將成功經(jīng)驗(yàn)形成規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)運(yùn)行,針對(duì)存在的問(wèn)題提出解決方法,納入下一循環(huán)中進(jìn)行修正。

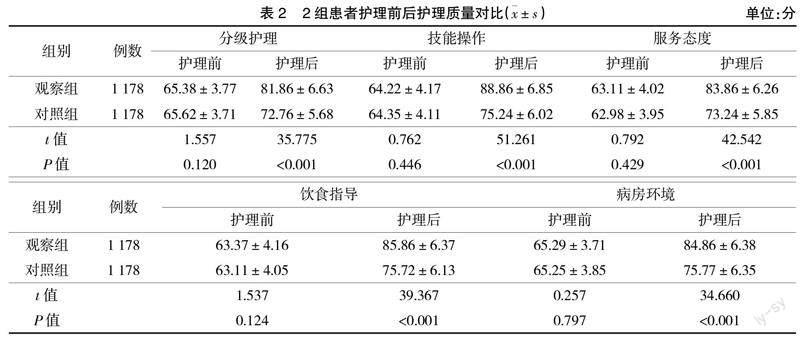

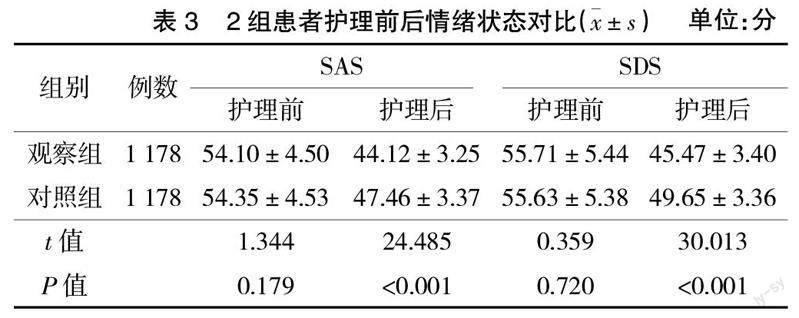

1.3? ? 觀察指標(biāo)? ? 比較2組患者碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生率、護(hù)理質(zhì)量、情緒狀態(tài)、過(guò)敏情況及護(hù)理滿意度。(1)碘對(duì)比劑血管外滲。對(duì)比2組患者碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生情況。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn):<20 mL為輕度滲漏,20~50 mL為中度滲漏,>50 mL為重度滲漏。(2)護(hù)理質(zhì)量。對(duì)比2組患者護(hù)理質(zhì)量,采用該院自制護(hù)理質(zhì)量量表從分級(jí)護(hù)理、技能操作、服務(wù)態(tài)度、飲食指導(dǎo)及病房環(huán)境5個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià),其Cronbachsα系數(shù)為0.852,重測(cè)效度為0.862,各維度滿分均為100分,分?jǐn)?shù)與護(hù)理質(zhì)量呈正相關(guān)。(3)情緒狀態(tài)。比較2組患者護(hù)理前后情緒狀態(tài)。采用焦慮自評(píng)量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自評(píng)量表(self-rating depression sale,SDS)評(píng)價(jià)。2個(gè)量表各包含20個(gè)項(xiàng)目,均采用4級(jí)評(píng)分法,其中SAS>50分為有焦慮癥狀,SDS>53分為有抑郁癥狀。分?jǐn)?shù)越高,表示患者的負(fù)性心理越強(qiáng)烈。(4)過(guò)敏情況。對(duì)比2組過(guò)敏情況,包括惡心嘔吐、低熱、咳嗽。(5)護(hù)理滿意度。對(duì)比2組患者護(hù)理滿意度。采用護(hù)理服務(wù)滿意度量表(newcastle nursing satisfaction scale,NSNS)評(píng)價(jià),共19個(gè)條目,采用1~5級(jí)評(píng)分法,滿分95分,≥77分為非常滿意,57~76分為滿意,≤56分為不滿意。滿意度=(非常滿意例數(shù)+滿意例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.4? ? 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法? ? 采用SPSS 20.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件分析數(shù)據(jù)。計(jì)量資料以x±s表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料采用χ2檢驗(yàn);P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2? ? 結(jié)果

2.1? ? 碘對(duì)比劑血管外滲? ? 觀察組碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生率低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表1。

2.2? ? 護(hù)理質(zhì)量? ? 2組患者護(hù)理前分級(jí)護(hù)理、技能操作、服務(wù)態(tài)度、飲食指導(dǎo)及病房環(huán)境評(píng)分相比,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);觀察組患者護(hù)理后分級(jí)護(hù)理、技能操作、服務(wù)態(tài)度、飲食指導(dǎo)及病房環(huán)境評(píng)分均高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表2。

2.3? ? 情緒狀態(tài)? ? 2組患者護(hù)理前SAS、SDS評(píng)分相比,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);觀察組護(hù)理后SAS、SDS評(píng)分均低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表3。

2.4? ? 過(guò)敏情況? ? 觀察組患者過(guò)敏發(fā)生率低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表4。

2.5? ? 護(hù)理滿意度? ? 觀察組患者護(hù)理滿意度高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表5。

3? ? 討論

CT增強(qiáng)掃描作為臨床常見(jiàn)的影像學(xué)檢查方法之一,需利用含碘造影劑增強(qiáng)病變組織與正常組織的對(duì)比度,從而提升疾病診斷準(zhǔn)確性[5-6]。碘對(duì)比劑屬于發(fā)泡劑,具有高濃度、高滲透壓、高黏滯度等物理特性,一旦外滲,可對(duì)局部組織造成損傷,不利于患者預(yù)后。碘對(duì)比劑血管外滲是CT增強(qiáng)掃描過(guò)程中常見(jiàn)的不良事件之一,絕大多數(shù)患者臨床表現(xiàn)為輕微的皮膚反應(yīng),重者伴有嚴(yán)重的皮膚壞死或潰瘍,增加醫(yī)療糾紛發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。臨床應(yīng)加以預(yù)防,消除CT增強(qiáng)掃描安全隱患,保障檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

常規(guī)護(hù)理內(nèi)容較為單一,護(hù)理人員多簡(jiǎn)單口頭宣教相關(guān)注意事項(xiàng),雖在提升患者護(hù)理依從性方面具有一定效果,但誘發(fā)碘對(duì)比劑血管外滲的風(fēng)險(xiǎn)因素與多因素相關(guān),常規(guī)護(hù)理尚不能滿足臨床需求 [7-8]。本研究結(jié)果顯示,觀察組患者碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生率低于對(duì)照組,護(hù)理后分級(jí)護(hù)理、技能操作、服務(wù)態(tài)度、飲食指導(dǎo)及病房環(huán)境評(píng)分均高于對(duì)照組,SAS、SDS評(píng)分均低于對(duì)照組,過(guò)敏發(fā)生率低于對(duì)照組,護(hù)理滿意度高于對(duì)照組(P<0.05)。提示針對(duì)CT增強(qiáng)掃描患者應(yīng)用PDCA循環(huán)模式進(jìn)行干預(yù)的效果較好。PDCA循環(huán)模式在質(zhì)量管理活動(dòng)中通過(guò)計(jì)劃、實(shí)施、檢查及處理環(huán)節(jié),將成功措施納入標(biāo)準(zhǔn),將仍然存在的問(wèn)題留待下一循環(huán)進(jìn)行解決的方式進(jìn)行管理,從而促使護(hù)理工作質(zhì)量階梯式上升[9-10]。劉志芳等[10]的研究表明,PDCA管理能夠減少患者CT增強(qiáng)掃描過(guò)程中碘對(duì)比劑外滲及不良反應(yīng)的發(fā)生,利于提升護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。這與本研究結(jié)果具有一致性,進(jìn)一步說(shuō)明PDCA循環(huán)模式在護(hù)理管理中的優(yōu)越性。本研究將PDCA循環(huán)模式應(yīng)用于CT增強(qiáng)掃描中,分析以往CT增強(qiáng)掃描過(guò)程中發(fā)生碘對(duì)比劑血管外滲的原因與患者、護(hù)理人員及技師等的關(guān)系,并以此為依據(jù),針對(duì)臨床護(hù)理人員開(kāi)展強(qiáng)化培訓(xùn),以規(guī)范其穿刺流程,促使臨床護(hù)理人員在充分評(píng)估患者血管情況的基礎(chǔ)上,選取適當(dāng)?shù)拇┐淌址ā⒔嵌龋{(diào)整碘對(duì)比劑注射方案,可為穿刺做好充足的準(zhǔn)備,保障穿刺的順利開(kāi)展。護(hù)理過(guò)程中,針對(duì)患者的情緒狀態(tài)進(jìn)行強(qiáng)化干預(yù),旨在減輕患者負(fù)性情緒,促使患者以良好的身心狀態(tài),積極配合各項(xiàng)檢查的有效開(kāi)展,進(jìn)而減少患者因素所致的碘對(duì)比劑血管外滲,達(dá)到減少碘對(duì)比劑血管外滲發(fā)生的目的。PDCA循環(huán)模式采取3級(jí)檢查管理制度,保障各項(xiàng)改進(jìn)措施的有效落實(shí),規(guī)范操作流程,提高護(hù)理人員的責(zé)任心,促使臨床護(hù)理人員積極參與到患者的護(hù)理管理中,提升護(hù)理質(zhì)量,減少護(hù)理疏漏,進(jìn)而減少碘對(duì)比劑滲漏的發(fā)生,減少過(guò)敏情況,減輕患者痛苦,提高患者護(hù)理滿意度。

綜上所述,實(shí)施PDCA循環(huán)模式管理能夠減少CT增強(qiáng)掃描中碘對(duì)比劑血管外滲及過(guò)敏情況的發(fā)生,利于提高護(hù)理質(zhì)量,改善患者情緒狀態(tài),提高護(hù)理滿意度。

參考文獻(xiàn)

[1] 郭爽,李清,吳芳,等.雙能CT在急性缺血性卒中血管內(nèi)治療術(shù)后早期腦出血與碘對(duì)比劑外滲鑒別診斷中的應(yīng)用[J].首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),2018,39(2):173-177.

[2] 王婷婷,曹鋒,王裴培,等.能譜CT多參數(shù)評(píng)估5種濃度碘對(duì)比劑對(duì)胸主動(dòng)脈增強(qiáng)效能的研究[J].中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備,2020,17(3):19-22.

[3] 敬茜,趙俐紅,陳義,等.兩種不同速度靜脈注射碘對(duì)比劑患者疼痛情況的調(diào)查[J].四川醫(yī)學(xué),2018,39(11):1285-1287.

[4] 曹建勛,張康燕,姚國(guó)立,等.頸外靜脈高壓注射碘對(duì)比劑行CT血管成像的有效性評(píng)價(jià)[J].護(hù)士進(jìn)修雜志,2018,33(10):908-909.

[5] 李定麗,宋妍清,周丹.增強(qiáng)CT檢查患者應(yīng)用靜脈血管通路耐高壓預(yù)警評(píng)分的效果觀察[J].護(hù)理學(xué)報(bào),2019,26(12):69-73.

[6] 王艷杰,梁志冉,葉兆祥.腫瘤患者CT增強(qiáng)檢查的風(fēng)險(xiǎn)因素及預(yù)防護(hù)理[J].護(hù)士進(jìn)修雜志,2020,35(9):840-842.

[7] 鐘慶芳,武惠明.低管電壓結(jié)合等滲低濃度對(duì)比劑CT肺動(dòng)脈血管成像的護(hù)理體會(huì)[J].海南醫(yī)學(xué),2018,29(13):1916-1919.

[8] 王丹萍.預(yù)見(jiàn)性護(hù)理干預(yù)對(duì)接受CT增強(qiáng)掃描患者不良反應(yīng)發(fā)生率的影響[J].中國(guó)藥物與臨床,2020,20(22):3864-3866.

[9] 黃超瓊,陳洪玲,李建英,等.PDCA循環(huán)在降低CT增強(qiáng)檢查中對(duì)比劑滲漏不良事件的應(yīng)用研究[J].重慶醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),2019,44(1):123-126.

[10]? ? 劉志芳,盧艷君,張碧紅.PDCA管理在CT增強(qiáng)掃描患者造影劑外滲預(yù)防中的應(yīng)用[J].海南醫(yī)學(xué),2019,30(22):2990-2992.

(收稿日期:2023-06-18)

- 基層醫(yī)學(xué)論壇的其它文章

- 使用醫(yī)護(hù)一體化管理模式在重癥監(jiān)護(hù)病房重度慢性阻塞性肺疾病患者護(hù)理中的應(yīng)用研究

- 信息-動(dòng)機(jī)-行為技巧模型下父母參與的正念自我同情訓(xùn)練在青少年抑郁癥患者中的應(yīng)用效果觀察

- 早期計(jì)劃行為理論干預(yù)對(duì)降低孕前超重/肥胖妊娠女性妊娠期糖尿病發(fā)生率的效果探析

- 鳥(niǎo)巢式護(hù)理聯(lián)合抬高床頭在預(yù)防新生兒?jiǎn)苣讨械呐R床應(yīng)用

- 子宮肌瘤患者子宮切除術(shù)后發(fā)生創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙的相關(guān)影響因素及護(hù)理措施分析

- 社區(qū)高血壓患者護(hù)理需求現(xiàn)狀及其護(hù)理模式探討