基于核心素養的“三位一體”科學探究實踐設計

盧禹

【摘 要】《義務教育科學課程標準(2022年版)》提煉了科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任四個方面的核心素養發展要求,其中探究實踐強調科學教學應該聚焦綜合性、實踐性,培養學生的創造力和解決問題的能力。本文通過開展中學生參與科學探究實踐的教學設計,幫助學生獲得有價值的學習經歷,推進中學生科學素養的提高。

【關鍵詞】“三位一體” 核心素養 探究實踐

自“雙減”政策落地和新課程標準頒布以來,探究實踐作為學生核心素養提升的重要標準之一,開始越來越多地出現在科學的教學視野當中。探究實踐強調科學教學應該聚焦綜合性、實踐性,培養學生的創造力和解決問題的能力。在探究過程中學生通過不同的想法和觀念來分析問題,并用動手和互動的方式解決現實世界的問題。基于在這些問題解決過程中獲得的經驗,他們能夠識別模式、識別相關性,得出結論,并應用于不同的環境。相比于聽講或課本學習,學生在科學探究實踐中能通過更有效的方式獲得知識和技能。此外,探究實踐還可以幫助學生理解不同的想法、概念是如何聯系到一起的,更廣泛地思考并理解不同元素如何相互聯系、相互作用。

一、科學探究實踐設計面臨的問題

義務教育科學課程是一門體現科學本質的綜合性基礎課程,具有實踐性。科學課程有助于學生保持對自然現象的好奇心,從親近自然到親近科學,初步從整體上認識自然,理解科學、技術、社會與環境的關系,發展基本的科學能力。義務教育科學課程改革在近十幾年取得了顯著的成果,科學課程中增加了技術與工程的內容。為了使課程結構滿足綜合性的需求,在教學中培養、提升學生的核心素養,教師需要重點攻破三大難關。

1. 設計關—如何設計探究實踐內容

傳統科學探究教學的不足之處在于形式、內容單一刻板,無法形成有效的吸引力。時間一久,學生對于科學探究的好奇心被消磨殆盡,實踐課變成了被動式教學。此外,科學探究的目標是多元的,要想切實提升學生的核心素養,探究的形式、內容也需要是多元的。因此,教師應當提前做好科學探究教學設計,基于核心目標對內容、形式進行拓展,給學生提供豐富的探究教學預設。

2. 效能關—如何培養學生思維能力

在探究實踐過程中,為了迅速達成探究目標,尋求探究結果,教學往往脫離生活,學生缺乏獲得感,難以參透探究本質。實驗是提高學生核心素養的有力工具,但是科學探究的魅力不僅僅是完成實驗,還要通過探究實踐去獲取批判性思維和解決問題的能力。直接將科學探究與實驗操作畫上等號,讓學生從思考問題的主角變成配合表演的工具人,學生的操作技能也許得到了鍛煉,但是他們仍然不具備獨立思考并解決實際問題的能力。如何讓探究落到實處,讓探究變得具有思維性,是教師需要思考的問題。

3. 評價關—如何精準評價探究過程

知識的獲得需要評價。一個完整的探究實踐沒有了評價反饋,就好像飛機失去了尾翼,學生的獲得將會變得非常有限。教師無法獲知學生的學習狀況并做出教學調整和改進,學生也無法檢視自己的收獲與不足,難以形成系統有效的思維閉環。實踐探究的主體是學生,教師在這個過程中如何去評價、如何精準定位學生的表現、如何利用評價促進學生核心素養的生成極為重要。

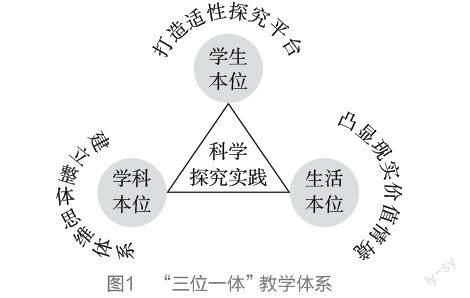

二、“三位一體”科學探究實踐設計

聚焦學生的核心素養,最大限度地挖掘學生的潛力,培養學生的能力,需要從改善探究實踐的方式方法開始。“三位一體”是指從三個角度出發,即學生本位、學科本位和生活本位,打造穩定、適配學生的探究教學體系(見圖1)。

圖1 “三位一體”教學體系

1. 學生本位:打造適性探究平臺

在進行探究實踐教學之前,教師首先需要明確:希望學生達成什么樣的目標?圍繞這個目標,繼續思考:什么樣的教學方式是學生能接受的?什么樣的教學內容是學生所青睞的?從學生本位出發,教師需要對探究實踐做出以下改善:第一,便捷性。探究實踐不再必須在課堂上甚至實驗室里才能完成,而是在課前課后、教室走廊、校園內外,隨時隨處皆可進行。第二,豐富性。科學探究的形式不再僅局限于實驗,還可以是提出某個問題猜想、解決某個問題、做出某個作品,甚至是創設某種情境,一切圍繞核心理念展開的發散性思維活動都應該被鼓勵。第三,自主性。讓學生成為科學探究的發起者和引領者,能夠自發創設情境,并通過合作的形式解決問題,使學生能夠參與到互動的環境中,使用自身的分析技能來理解概念、解決具有挑戰性的問題。

(1)平臺1:教室開放式科學空間

筆者利用教室里的空間,在書包柜上設置了實驗操作臺,為學生提供各式各樣的能安全使用的實驗儀器,如顯微鏡、天平、燒杯、量筒、溫度計、密度計等,又任命一位學生為“實驗平臺管理員”,負責監督同學們的正確使用。這樣一來,只要課間學生有空,他們都會被好奇心驅使著前來了解和使用這些儀器,進而去解決一些他們感興趣的問題,如文具盒有多重?橡皮的密度是多少?粉筆灰能否溶解?等等。最初也許只是部分學生感興趣,但是從眾心理會促使更多的孩子選擇在空余時間一起探究。這個平臺既培養了學生對于科學探究的興趣,又提升了他們合作探究的意識,讓科學觸手可及。

(2)平臺2:校園拓展式科學活動

要讓學生體會到科學探究真正的魅力所在,教師需要拓展探究形式的多樣性,在豐富多彩的課外活動中融入對科學、對周圍世界的探索。

①冰壺游戲—探究摩擦力的影響因素

小組之間進行比賽,通過在不同材質的地面上把不同型號的冰壺送到指定區域來累計得分。在游戲過程中,學生對于新鮮的冰壺游戲都躍躍欲試。而在團隊協力摸索的過程中,他們也能體會到摩擦力到底是一種什么性質的力;通過比較在光滑的瓷磚上、在地毯上,以及不同型號冰壺行進時的差異來感受摩擦力的大小,繼而從中習得摩擦力大小與壓力大小、受力面的粗糙程度有關的知識。

②開心農場—探究種子萌發的條件

在學習浙教版科學七年級下冊第1章第4節中“種子的萌發”部分時,筆者專門帶領學生在學校的圍墻邊開辟了一塊空地作為探究實踐基地,讓學生在參加勞動實踐、親近大自然的同時,了解植物的生長發育過程和必備條件。在經歷了“選種—播種—培育”的過程后,學生了解到種子需要選取飽滿的、胚部完整的,學會通過鹽水梯度進行選種,懂得種子的萌發需要適宜的溫度、充足的氧氣和一定的水分,并通過搭建大棚、松土、定期澆水等一系列行動,為種子萌發營造良好的生長環境。學生在失敗中摸索,跟著小小的種子一起成長,把科學探究轉換成了親身的體驗、辛勤的付出,這樣豐富多彩的探究生活,又有哪位學生不向往呢?

2. 學科本位:建立整體思維體系

科學本身是一門綜合性很強的學科,知識點全面且廣泛,這就要求學生能夠擁有運用整體性思維把知識構成體系的能力。常見的探究方式過于關注學生在知識點上的認知,缺乏對事物或現象的整體認知和思考,缺少對知識的整合和綜合運用。因此,在進行科學探究教學時,教師應當學會運用整合性邏輯進行設計,通過引入復雜情境,考量學生能否在情境中應用知識與技能,重視學生的參與感和思維的整體性,利用學生的發現展開教學,培養學生的自主學習能力、批判思考能力和創新精神。

在學習浙教版八年級下冊第4章第1節“土壤的成分”這一課時,怎么確認土壤中各種成分的含量是一個難點,而且書本上的實驗也難以復刻。筆者通過聯系勞動課上學生種植多肉植物的經歷,以“為多肉植物選擇適宜種植的土壤”為主題設計項目化探究情境,先讓學生課前自行去周邊收集認為適合多肉植物的土壤,在取樣的過程中學生得以觀察土壤中含有哪些成分。再通過收集資料確認適合多肉植物生長的土壤指標—空氣、水、營養物質。學生以小組為單位設計實驗,并動手實際測量出各小組土壤的指標含量,確認是否達標。難以通過實驗測量的有機物或無機鹽,則可借助科學儀器完成測量。學生通過對幾種土壤的質檢,最終確認適合多肉植物生長的土壤,在課后完成了多肉植物的實際種植。

在整個教學流程中,學生通過“種植多肉植物”這樣一個復雜情境,實現了對土壤成分的觀察、測量、確認以及最后的驗證等一系列科學知識和方法的綜合運用。在小組合作、討論、實踐、評價的過程中完成了對知識體系的整合。通過這樣一種項目式的教學設計,筆者實現了對科學學科本位的凸顯,讓學生能夠在探索實踐的過程中對所學知識進行整體性建構和運用,培養了學生的思維能力、團隊意識和科學素養。

3. 生活本位:凸顯現實價值情境

很多學生似乎只在特定條件下才能解決問題、得出結論,一旦離開了這些條件,所學知識似乎就很難被激活。這樣的知識屬于惰性知識,不利于學生探究實踐能力的培養。

在學校教育中,學生不僅很少有發現問題和界定問題的機會,而且所面對的現成問題還常常是良構問題,即目標、條件和途徑三個要素都很明確。所以,教師需要引入真實性問題情境,讓學生學會自己從身邊的現實世界中去發現問題、界定問題,在此基礎上學會解決問題。這樣,當他們未來步入現實社會時,面對復雜的問題才不會感到無從下手。筆者通過啟發學生自主觀察和思考生活中的情境,圍繞情境來設計、創造和解決一些生活中的實際問題,比如,為什么家里的電燈不亮了?為什么火車站候車時人們需要站在白線以外?小孔成像的像為什么是倒立的?為什么空調要裝在墻壁的上方?等等,讓學生自主收集資料,并通過動手實踐來嘗試剖析這些身邊的科學現象。

筆者通過以上融入生活情境的探究方式,要求學生展開批判性思考,并對復雜問題提出創造性的解決方案,使學生能夠發展分析和評估情況所需的技能,提出最佳的解決方案,培養學生的科學好奇心和探究意識,鼓勵他們進行創新思考,從而進一步提升他們的核心素養。

實施“三位一體”科學探究實踐設計后,七八年級科學探究的得分情況有了明顯提升,且具體細化到實驗探究相關知識點上,筆者任教的三個班級相較之前都有了一定的長進。當然,學生的科學素養是無法僅僅靠測試的成績來量化的,筆者相信,在未來,經過不斷的探索實踐以及理論體系的不斷完善,科學課堂中的探究實踐終將從另一個維度呈現在大家的眼前,實現真正的“三位一體。”

(作者單位:浙江省杭州市澎揚中學)

責任編輯:趙繼瑩